抗战时期十位文化名人在贵阳烙下的印记(上)

□文/图 胡平原

抗战爆发后,全国各地文化名人先后来到抗战后方贵阳,从事抗战文艺活动。他们以自己的一技之长,为贵阳的抗战文化推波助澜,增辉添彩。这些文化名人,有的把贵州作为中转站,转赴昆明、重庆等地,而更多的人却把贵阳作为文艺抗战的阵地,在这里烙下自己文艺抗战的印记。

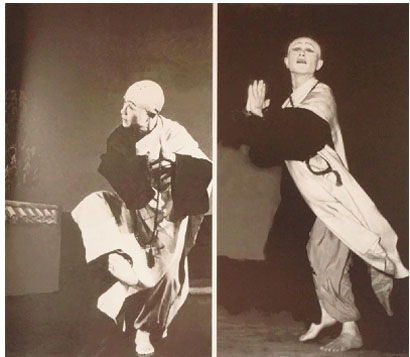

第一位:舞蹈艺术家吴晓邦

吴晓邦,20世纪中国新舞蹈艺术的先驱,开拓者,播种人。抗战爆发后,在国家和民族生死存亡的关头,吴晓邦离开家乡,投身到抗日救亡的洪流中。

1943年秋天,吴晓邦为了在落后地区“开发新的舞蹈园地”,携妻带子和作曲家陈培勋与学生伍依文、游惠海一行,从广东曲江来到贵州。经老同学韦布(当时主持独山“新年代剧团”)的帮助,入黔后的第一场演出就在独山县城拉开帷幕。冬天的晚上,天气虽然寒冷,但是观众特别热情,到处都是来看节目的人。演出开始,整个庙堂(舞台在一所庙内)内的喧哗声立即安静下来。在陈培勋的钢琴伴奏下,吴晓邦和学生翩翩起舞,演出了《义勇军进行曲》等十几个节目。每当吴晓邦表演到精彩处或幕起幕落之际,观众就报以热烈的掌声,这一切使吴晓邦深受感动。

同年11月下旬,吴晓邦一行来到贵阳,经人介绍,吴晓邦认识了贵阳文化馆业余剧团的程默、白浪、沈杰三位热情的青年。在他们的帮助下,吴晓邦举办了一次招待文化界人士的茶话会,并在报上发表了演出的新闻,引起了社会的关注。市艺术馆馆长主动借出文化馆的一间礼堂,临时叫人搭台供他演出。吴晓邦邀请了当时在广播电台工作的叶宁担任钢琴伴奏,首场演出节目是:《饥火》《生之哀歌》《思凡》《丑表功》《游击队员之歌》《义勇军进行曲》《迎春》《奇梦》《徘徊》《血债》等。贵阳的观众为吴晓邦精湛的舞蹈艺术所折服,剧场里不时发出喝彩声、感叹声,甚至还有因受情节感染而落泪的唏嘘声……此后,吴晓邦受邀作了多次演出,节目不断变化,场场受到观众热烈欢迎。

第二位:戏剧大师田汉

田汉,湖南长沙县人。剧作家、戏曲作家、电影编剧、小说家、词作家、诗人、文艺批评家、文艺活动家,中国现代戏剧三大奠基人之一。早在1927年,田汉就创办了南国社,为我国现代戏剧事业培养了大批优秀的戏剧人才。同时田汉领导的南国社也创作了大批优秀的戏剧作品,如田汉本身所创作的《灵光》《湖上的悲剧》和《苏州夜话》等,丰富了20世纪20年代的戏剧文学。同时增强了戏剧在当时的文化影响。1930年田汉领导发起了中国左翼戏剧家联盟,并在其中担任了重要职务,领导和推动了剧运的发展。左翼戏剧运动为后来话剧向职业化、实用化过渡奠定了基础,为中国无产阶级戏剧运动初步开拓了道路,培养出了一批优秀的戏剧人才。同时由他创作的歌词《义勇军进行曲》广泛传唱于抗日战争时期,鼓舞了抗战士兵,后来成为国歌,影响了一代代中华儿女。

1937年“七七”事变后,田汉创作了五幕话剧《芦沟桥》,并举行劳军演出。8月赴上海,参加文化界救亡工作。上海沦陷后到长沙、武汉从事戏剧界抗日统一战线工作。12月成立了中华全国戏剧界抗敌协会,他是组织者之一。

1944年,田汉携夫人安娥率四维儿童剧团辗转各地,出桂林、经独山、过都匀,于12月下旬抵达贵阳市。为时三个多月的艰苦逃难生活,使他们饱尝艰辛。在贵阳,他们又亲眼看见“战时大后方”的悲惨景象。物价飞涨,难民成群,背井离乡、饥寒交迫的文化人流落街头。田汉悲愤地写道:“爷有新诗不救贫,贵阳珠米桂为薪。杀人无力求人懒,千古伤心文化人。”田汉面对严酷的现实,安顿下来后,立即以满腔的爱国激情,抓紧时间组织抗日宣传。他亲自辅导四维儿童剧团,排演他的剧作《江汉渔歌》《新雁门关》《双忠记》等,剧情饱含着浓厚的抗战意识。在他领导下,四维儿童剧团参加了贵州省妇女运动委员会主办的“十万双布鞋劳军义演”“救济难童义演”“慰问抗日将士募捐义演”等活动。在演出之前,田汉还亲自到台前报幕,讲解剧情,引起观众的共鸣。在贵阳期间,田汉为了更有力地宣传抗战文艺,平生第一次粉墨登场,演出剧作家吴祖光的戏剧新作《少年游》。这部话剧一经公演,立即引起了社会的强烈反响,冲破了贵阳的严寒和沉寂,绽开了贵州戏剧的新花。

在众多的社会活动期间,田汉还深入贵阳各剧院,了解贵州戏剧界情况。在文化界人士的聚会上,他作了关于“旧剧改革”的讲演。既批评了贵阳某些剧团在抗战期间仍演出《四郎探母》《红鬃烈马》等“有其背悖民族意识之处”的戏剧,并针对贵阳戏剧界大多数剧团演出不为抗战服务的现状,向与会者阐明了必须把戏剧宣传与抗日结合起来的观点,要求贵阳戏剧界必须进行改革。对那些习惯演古装戏的剧团来说,要学会用“旧瓶装新酒”的方法,推动贵阳戏剧的改革。后来《少年游》剧组的全班人马(田汉除外)组成了贵阳市民教剧团,田汉播下了戏剧艺术在贵阳的种子。

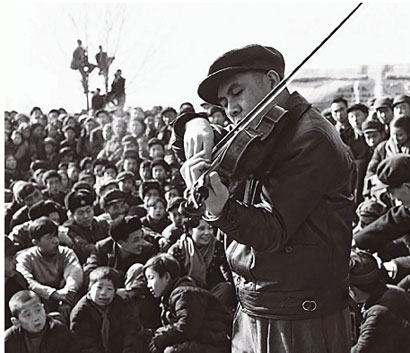

第三位:音乐教育家马思聪

马思聪,小提琴家、作曲家、音乐教育家,广东汕尾海丰人。中国第一代小提琴音乐作曲家与演奏家,在中国近现代音乐史上占有重要地位。1945年抗战胜利后,先后担任台湾交响乐团指挥、广州艺术音乐系主任、上海中华音乐学校校长、香港中华音乐院院长等。1950年后任中央音乐学院首任院长,并兼任中国音乐家协会副主席、《音乐创作》主编等职。

1944年,马思聪从香港首次来黔,为了支援前方,支援难民,他在刚建立不久的贵州省立艺术馆举办了小提琴独奏会,钢琴伴奏是他的夫人王慕理,历时3天,演奏了许多世界名曲,并着重介绍了他自己创作的和当时国内其他名家的作品。这些作品贯穿着歌颂祖国、鼓舞人民抗战的主题,赢得了贵阳音乐界和广大音乐爱好者的高度赞赏。

1945年抗战刚胜利,马思聪从重庆又回到贵阳,此时,传来冼星海因肺病不幸于同年10月30日在莫斯科逝世的噩耗。沉痛之余,马思聪倡议举办追悼冼星海音乐会,并于1946年1月25至27日在贵州省立艺术馆举行。马思聪亲自担任指挥,王慕理钢琴伴奏,剧团宣传队担任合唱,演出歌曲有马思聪谱曲的《冼星海追悼歌》和冼星海遗作《黄河大合唱》《热血》等30余首,一些知名音乐工作者及贵阳音乐界人士,也表演了独唱节目。音乐厅里,挤满了深切哀悼伟大音乐家的人们,他们在聆听那“人民盼望光明澎湃的呼声”。当时,贵州各报均发了消息,《大刚报》等还以整版篇幅,编发了《追悼冼星海》和《冼星海遗作演唱会》等特刊。马思聪作了献词,冼星海生前友好刘双辑、牧子、洛克分别写了《回忆星海》《抗日歌声的传播者》《冼星海的道路》《悼星海先生》等纪念文章,沉痛悼念这位为中华民族的解放事业作出了巨大贡献的音乐家。马思聪在贵阳举办的音乐会中,规模最大、影响也最大的就是“追悼冼星海音乐会”。

第四位:著名画家徐悲鸿

徐悲鸿,江苏宜兴市屺亭镇人,中国现代画家、美术教育家。曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺专。

他的《负伤之狮》创作于1938年,当时日寇侵占了大半个中国,国土沦丧,生灵涂炭,徐悲鸿怨愤难忍。他画的负伤雄狮回首翘望等作品,含着无限的深意。他在画上题写:“国难孔亟时与麟若先生同客重庆相顾不怿写此以聊抒怀。”表现了作者爱国忧民的思想。这是一幅现实主义和浪漫主义结合的画作。中国被称之为东方的“睡狮”,被日本帝国主义侵占了中国东北大部分国土,“睡狮”已成了负伤雄狮。这头双目怒视的负伤雄狮在不堪回首的神情中,准备战斗、拼搏,蕴藏着坚强与力量。

1942年元月,徐悲鸿从重庆前往桂林办事途经贵阳,当他获知贵阳教育非常落后的情况后,毅然改变行期,希望能为贵阳教育界办一点实事。从当日起,他挥动画笔,昼夜工作,绘出幅幅佳作,并携带了一些名作如:《负伤之狮》和《田横五百壮士》等,共二百余幅作品,在贵阳举办了“徐悲鸿画展”。展品分为陈列、定购、重画三类。重画类,指的是如有人看中某一幅画,而徐悲鸿又不愿卖掉原作,可由他按原样重画一幅售与买主。徐悲鸿还特地为求画者在画上署名,以资纪念。因有这个好处,求画者络绎不绝。当时贵阳商界刘熙乙、戴蕴珊、赖永初、吴禹臣等,均购得徐悲鸿作品。有人统计,此次徐悲鸿卖出作品在五十幅以上,包括门票及义卖收入,扣除画展的必要开支,其余全部赠给了贵阳力行中学。当月下旬,徐悲鸿又从桂林返经贵阳,在他下榻的贵阳招待所的房间里,挤满了前来求画的人们。一些专业画家和业余美术爱好者也纷纷赶来,希望能学到一些艺术技巧。他为了满足人们的要求,放弃了许多休息时间,利用房间里一张大书桌,拿起了画笔。人们只见他稍稍思索,便熟练地画起来。他泼墨挥写的骏马,运用墨色枯湿浓淡变化和疏密相间的技法,使画面层次分明,立体感突出;巧妙地将深厚的素描功力融化在国画之中,作品所体现的准确透视,严谨的结构,既精到而又简练的勾勒和渲染,使画面栩栩如生。在他的笔下,一匹匹飞奔的骏马,一竿竿挺拔的秀竹,一丛丛飘着香气的幽兰,瞬息间便神奇般地出现了,引得围观的人们惊叹不已。他还常在绘画过程中给大家讲授要领技巧,使他们受益匪浅。

第五位:著名导演熊佛西

熊佛西,戏剧教育家,剧作家。江西省丰城市张巷镇瓘山村人,是中国话剧的拓荒者和奠基人之一。他一生创作了27部多幕剧和16部独幕剧,有7种戏剧集出版,撰写了《写剧原理》《戏剧大众化的实验》等理论专著三种。对戏剧教育,他一贯主张“教育民主”“学术自由”,坚持“戏剧教学不能拘束于课堂,必须通过舞台实践”。他提倡聘用教师必须是“有真才实学,而不问其来自何处,有何思想倾向”。1937年,“七·七”事变后,华北沦陷,实验基地又被摧毁,他又只能痛心地离开定县,流亡西南。率师生员工在长沙成立抗战剧团,巡回演出,宣传抗战。1939年3月初在成都创办四川省立戏剧教育实验学校,任校长。同年11月,为躲避日本侵略者飞机的轰炸,该校从成都市的成平街疏散到了位于成都西北的郫县新民乡吉祥寺继续办学,同时增设了音乐科,校名改为“四川省立戏剧音乐实验学校”。

1941年,四川省参议院通过决议解散“省剧校”。“省剧校”解散后,熊佛西在战乱中颠沛流离,但仍不忘戏剧教育。这时熊佛西来到贵阳,除为导演曹禺根据巴金的《家》改写的剧本外,还举办了一次“国画花卉展览”。展览安排在贵阳民众教育馆内。他还在馆外广场安排好画桌,当众挥毫作画。一只筐、一束枇杷、一只瓶、数枝残菊之类,大都信手拈来,任意涂墨,不在重形,而存意念。在百多幅展品中,约有十几幅《棕桐鸡雏》,皆系精品。那高耸的棕桐树,用其粗犷的笔触着力地挥洒,显得苍劲而有悲凉之意。树下的几只小鸡,三三两两,用浓淡不均的小圆点墨,勾一两脚爪,就构成了或追逐、或觅食、或争斗的生趣盎然活泼可爱的鸡雏。这些画几乎全部被人订购。熊佛西举办这次画展,除自己的生活“稍得补助”之外,也支持了难民和生活过于窘迫的文化人。他的画展,在当时贵阳各界产生了较大影响。有人说:“以编导戏剧名震一时的佛老,竟然在丹青妙法中还露了一手”,真是“可惊可佩”。

1944年,日军在攻占湖南全境之后,又贸然发动了所谓“打通大陆交通线”的战争。桂林、柳州居留的大批文化人,在日寇铁蹄的追逼下,纷纷逃向后方。贵阳一时成为“文化人”往昆明、重庆等地的中转站,同时,也是文化人云集的地方。在这种情况下,身在贵阳的熊佛西主动协助并担负起“顾济文化人的工作”。他昼夜辛劳,为“文化人”找住处,安排伙食,解决一些意想不到的困难。工作再累熊佛西从不抱怨。能给患难中的“文化人”办点实事,熊佛西十分乐意。

是年夏秋之交,日寇攻占柳州、独山后,又派先遣部队继续向贵州腹地进逼。驻贵阳的国民党部队闻风丧胆,有随时准备逃跑的可能。在这种情况下,熊佛西只得与友人们一道向北转移。他们来到遵义,居住在一处名叫“勺水山庄”的陋室里。熊佛西从这些年的经历中,深知国民党反动派的腐朽无能,要做抗日工作只有老百姓自己。他决心操起更利于宣传抗日的武器——报纸,用它为民族做些力所能及的事。熊佛西拿出他卖文卖画的所有积蓄,把一间民营的报纸《力报》的招牌顶了下来。找来几位当时已“穷困得走投无路”的作家朋友,在遵义城郊外一个僻静处的房子里,办起《力报》来。熊佛西和现代作家们作了具体分工,端木蕻良的职务是报社经理,秦牧作总编,熊佛西是“董事”兼采访,负责稿源。随后,熊佛西又找来诗人方敬主持文学副刊《阵地》的工作。在他们的努力下,《力报》办得十分活跃,受到遵义人民,特别是从外地迁来的大学生们的欢迎。熊佛西办报十分认真,每期报纸在复排前总要来亲自审稿,直到他认为满意了,才由人拿着棍子,驱赶着路上的野狼,连夜送到城里的印刷厂。当时办报的条件十分恶劣,从纸张、油墨到印刷,常常出现许多意想不到的困难,加上遵义地僻人稀,交通困阻,报纸几乎无法外销。缺少读者,这就使报纸失去了生存的条件。《力报》办了几个月,终因经费困难,在1945年春节停刊了。以后,熊佛西再度回到贵阳,在贵阳“文风”书店里工作。因此,熊佛西为贵阳烙上了深深的抗战文化印记。(未完待续)

吴晓邦艺术表演。

田汉的《名优之死》剧照。

马思聪小提琴演奏。

徐悲鸿:《负伤之狮》。

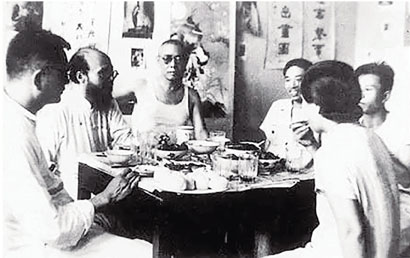

熊佛西(左二)、田汉、洪深、茅盾、于立群等留影。