“红星”照耀长征路

——中央军委第一份机关报《红星》报

□周铁钧

1931年12月,中央军委第一份机关报《红星》在江西瑞金创刊。从1934年10月红军长征开始至1935年8月,在艰难困苦的条件和险峻形势下,《红星》报出刊“长征专号”31期,准确及时地发布、传达党中央、军委在长征中的重要指示、谋略决策、战斗指令,宣传、弘扬党的方针路线,革命主张,详实地报道红军披肝沥胆、砥砺奋进的英雄壮举,刊载红军与劳苦大众的鱼水情谊,是一份与长征同步、详尽载述两万五千里征程的纪实资料。

引导征程的“旗帜”

在一些人印象中,长征伊始的目标就是向陕北进发,但事实上,决定红军命运的长征最初并未定明确的目的地。时任苏区最高法院院长的董必武曾回忆说:“红军主力向什么地方移转呢?经过些什么地方呢?路有多远呢?这类的问题,没有听见别人谈过。”

长征出发第10天,《红星》报“长征专号”第1期出刊,发表邓小平撰写的社论《突破敌人封锁线,争取反攻敌人的初步胜利》明确指出:“红军一年多的五次反‘围剿’战斗,虽然取得了屡次的部分胜利,但这些胜利还未能阻止敌人向着基本苏区进攻。为此,红军必须突破敌人的包围圈。”“社论”还提出:“红军长征的任务是要在‘运动战’中与湘西红二、六军团会合,创造云贵川边新苏区,长征是根据形势变化,为摆脱围剿、保存自己的战略大转移。”

“社论”在部队传达后,打消了广大指战员的迷惘、困惑,官兵们都明白了形势的严峻和任务的重要,增强了在行进中消灭敌人,夺取胜利的勇气和信心。

1935年1月,党中央召开“遵义会议”,总结反“围剿”失败的教训,批判博古、李德的错误指挥,确立了毛泽东在全党和红军中的领导地位。同年2月19日,《红星》报发表社论《军委纵队党的干部会议决议案》指出:“没有粉碎五次‘围剿’的主要原因,是由于在军事指挥基本处于单纯防御路线的错误,一直到整个突围的行动中,还是继续着这一错误……我们坚信在党中央政治局扩大会的正确结论与领导之下,一定能团结全党同志像一个人一样,领导全体红色战士在广大的运动战中,争取伟大的胜利,消灭敌人,完成党给我们的当前任务,创造云贵川边新苏区。”

自此后,党中央、中央军委根据情况变化,不断调整战略,《红星》报也陆续发表《共产党中央委员会与中革军委告全体红色指战员书》《准备继续作战,消灭周纵队和四川军阀》《迅速渡过大渡河,创造川西北新苏区》等社论,及时传达、报道党中央的重大决策和长征的动态,第一时间公布战况、解析疑虑、部署任务、鼓舞斗志,使部队打仗有准备、行进有目标、心中有方向,被指战员誉为引导征程的“旗帜”。

激励斗志的“号角”

红军长征,遭到数十万国民党部队的围追堵截,一路上大小战斗不断。遵义会议后,在以毛泽东为首的党中央、中央军委的指挥下,慧谋部署、巧施战略、用兵如神,突破乌江、二占遵义、四渡赤水、抢渡大渡河、飞夺泸定桥、激战腊子口,一场场惊天地、泣鬼神的铁血激战,狠狠打击了国民党军的嚣张气焰,让红军扬眉吐气、信心倍增。《红星》报也在第一时间报道胜利,公布战果,被广大指战员誉为激励斗志的“号角”。

1935年1月15日,《红星》报发表《军委奖励乌江战斗中的英雄》,文章虽没有描述激战,刻画英勇,但在全军激起极大反响,各部队都掀起“学英雄、多杀敌、夺胜利”的热潮。时任红一军团政委的杨成武在后来的《忆长征》一书提及这篇报道时说:“文字就这么简单,没有什么形容词,几乎都是名字,可是这些金榜题名的英雄,都会像乌江的流水那样,扬名在历史的长河中。”

1935年2月,红军第二次占领遵义打赢一场大胜仗,《红星》报以《把遵义战斗中的模范营连写在红板上》为大标题详细报道战果:“击溃敌20余团,敌死伤千余,被俘2000余人。我军缴获机关枪30余挺、步枪3000余支、子弹30多万发……”

继遵义报捷,《红星》报连续刊载一个接一个的胜利喜讯:《红军占领桐梓城》《王家烈叫救命》《我们已经胜利的渡过了大渡河》《红星奖章奖给火线上的英雄》等,这些振奋人心的消息,给了红军官兵极大的鼓舞和力量。

1935年5月30日,《红星》报用整版篇幅,报道红军抢渡大渡河的传奇场景:“……大渡河水深流急比金沙更厉害,同时对岸又有敌人一营兵力以上扼守。二连十七个同志争先恐后的自动报名过河,在模范的二连连长及支书领导之下,坚决首先强渡,他们一致把生死置之度外,不怕敌人火力猛烈,不顾水急的危险,至高的表现了他们阶级战士可敬可爱的铁一般的意志,火一般的热情,猛虎一般的勇猛,很沉着的逐着雪花一般的险恶狂涛,在敌人不断射击之下,强渡过河,刚上岸就是一个冲锋。我们这十七个英雄,把敌人一营完全打坍,占领了重要阵地,取得了此次渡河第一步的伟大胜利。”

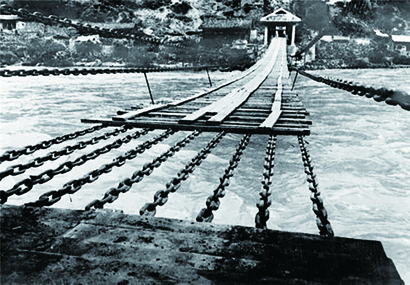

抢渡大渡河成功后,红军派出两个团兵力,沿大渡河两岸迅速向泸定桥进发。途中,他们数次打退敌人的阻截,并派优秀射手消灭守敌,吓得敌人不敢露头。到达泸定桥头,连长廖大珠、指导员王海云率22名勇士组成夺桥突击队,冒着枪林弹雨爬上铁索向桥对面猛攻,仅用2个多小时,敌人自诩为“天堑”“不可跨越”的泸定桥就被英勇无敌的红军攻破,为长征打开一条重要的通路。刊载胜利消息的《红星》报发到部队,指战员们欢呼雀跃,有的读报员已念过几次,还被战士们团团围住,要求“再读一遍”。

排忧解难的“益友”

《红星》报除在“社论”“要闻”中发布、报道重大决策、消息外,还设有“军事常识”“红军生活”“红军家信”“卫生常识”等栏目,为官兵释疑祛惑、排忧解难。

红军进入粤湘境内,常遭敌机轰炸,部分官兵缺乏防空知识,造成严重人员伤亡。《红星》报立即编写稿件,在“军事常识”栏目刊发《加紧部队中的防空工作》《敌机来了别乱跑》等文章,连夜刻印发到连队,让大家很快掌握了防空知识和隐蔽方法,减少了人员伤亡。

行军途中,许多战士光着脚走路,《红星》报在“红军生活”栏目刊出《怎样解决草鞋问题》《编草鞋不一定非得用“草”》等文章,呼吁把解决行军穿鞋问题提升到减少病员、加强战斗力的高度来认识,并告诫战士们:废弃、缴获的纺织品不要扔掉,撕成条、拧成绳、打成鞋,比草鞋更舒适耐穿。

长征出发不久,发高烧、“打摆子”的疟疾病在队伍中流行,《红星》报刊出“蚊虫叮咬会染疟疾”“防治疟疾的草药”等文章,号召“不吃冷水,每人做个竹筒,装上开水在路上吃”,随着防病治病知识在部队中普及,很快控制了疟疾的传播。

1935年6月,《红星》报连续报道了红军官兵互助的感人事迹:《一个动员捐了八百元》《接二连三的晚会》《充满着愉快的篮球赛》等文章,从不同角度抒写了广大指战员互帮互助、团结友爱的事迹,并配发短评指出:“红军的团结互助,激发出了无限的战斗力量和革命精神,红军正是依靠这种力量和精神,才不断地打击敌人,取得伟大的胜利。”

《红星》报鲜明的导向、权威的发布、丰富的内容、活泼的形式深得红军官兵和苏区群众欢迎,被誉为“政治工作指导员”“红军战士的良师益友”。

通令全军的“号外”

1934年11月7日,《红星》报出刊了发行期间唯一的“号外”,内容虽不是突发新闻,也并非重大消息,但总政治部要求在全军深入宣传、贯彻“号外”内容,做到指战员人人皆知、个个会背、严格遵守。

原来,红军长征途中,个别战士作风散漫、纪律松懈,违规现象频发,群众反映强烈,严重损害了红军形象和军民关系。为此,《红星》报出刊大标题、大字号的“号外”《本报号召创造争取群众工作的模范连队》,全文如下:

“为保持红军的阶级纪律和群众的密切关系,取得群众的同情与拥护,实现赤化白区的任务,本报提出下列号召:(1)不乱打土豪,不乱拿群众的一点东西;(2)不私打土豪,打土豪要归公;(3)损坏了群众的东西得赔偿,借群众的东西要送还;(4)不强买东西,买东西要给钱;(5)完全做到上门板、捆禾草,把地上打扫干净;(6)实行进出宣传。进入宿营地时,要向群众作宣传,出发时要向群众告别;(7)保持厕所清洁,不要随地屙屎,宿营时挖厕所。我们要求各连队用革命的方式来完成上列各项工作,创造争取群众工作和红军纪律的模范连队;大家一起来向破坏红军纪律的坏蛋作斗争。”

“号外”发出后,在长征队伍中引起广泛反响,各“读报组”反复宣讲,许多连队开展了“遵章守纪才是红军”“我为群众做一件好事”“送一个礼物给老乡”等活动,使部队纪律,军民关系空前改善。时任红一师一团长的张山震曾回忆道:“部队时时处处注意保护群众利益。红一军团行经古蔺时,吃了老乡家的粮食,主人不在家,便留了钱和纸条,说明原因,表示歉意,还特意交代后续部队:这家老乡的粮食,已经被我们吃了一些,剩下这些不要再动了,以防老乡回来买不到粮食,没饭吃。”

通令全军的《红星》报“号外”,充分表明红军经受千辛万苦,历尽艰难险阻,取得长征的伟大胜利,是得益于党中央、中央军委的正确领导,得益于贯彻执行铁一般的纪律,得益于广大群众的拥戴和支持,这在今天看来,也有极为重要的现实意义。

红军长征历尽二万五千里的艰难险阻,《红星》报始终伴随队伍,它及时、生动、详尽地记录了长征中的大事、要闻,捷报等,立场坚定、旗帜鲜明地宣传党的方针路线、战略部署,歌颂红军的勇猛无畏,振奋军民精神、激励官兵士气,最终迎来长征的伟大胜利,它是中国军事史上的铁血纪实,是中国共产党辉煌历程中不可多得的珍籍典卷。

《红星》报“长征专号”第22期。

1932年,苏区中央局油印文件的场景。

红军帮助群众收获红薯。

长征时期的泸定桥。