洪亮吉任贵州学政的三年

□张文建

洪亮吉(1746—1809),字君直,一字稚存,号北江,清江苏阳湖(今江苏武进)人。他是乾隆五十五年(1790)殿试“榜眼”(一甲第二名进士),是乾嘉时期著名的诗人才子。他是著名的人口学家,提出的人口论比英国的马尔萨斯还早,被称为“中国的马尔萨斯”。他还是著名的史学家,著有《补三国疆域志》《东晋疆域志》《十六国疆域志》等史学专著。他也是方志大家,主修的《宁国府志》《怀庆府志》《延安府志》《淳化县志》《长武县志》《澄城县志》《固始县志》《登封县志》《泾县志》志书,被梁启超评为“斐然可列著作之林者”。

乾隆五十五年(1790),洪亮吉凭借科举入翰林院,任编修。两年后,未到散馆之期,就被乾隆皇帝破格外任贵州学政(旧例翰林院三年期满散馆,才会外任)。洪亮吉于乾隆五十七年至乾隆六十年(1792—1795)任贵州学政,三年中,他为政“勤”“廉”,既忙于政务,革除积弊,一改贵州学风,实现“黔中人士皆知励学好古”;也忙于著书立说,于政务之余,“马上”(马背上)作书,完成《贵州水道考》《意言》《黔中录》等多部著作;他还忙于赞美贵州山水,遍历贵州十二府,在1000余天中,写下500多首诗文(平均两日作诗一首),为贵州留下了大量宝贵地情资料。

这三年,洪亮吉很忙,每天都忙于贵州教育文化政务,每月都得奔赴各府校士,主持科考岁考。

翻开洪亮吉《卷施阁诗集》及其门人撰写的《洪北江先生年谱》,任贵州学政的三年中,洪亮吉每年二月初就到各府校士,到十一月才从地方回到省城府署。寒来暑往、春去秋来,无不如此。

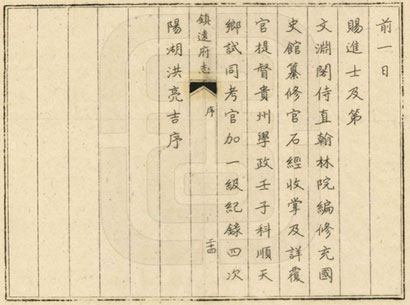

乾隆五十七年(1792)十一月十五日,洪亮吉抵贵阳;次月初三,其眷属抵贵阳。刚安顿好妻儿,预备度过贵州第一个湿冷冬天的洪亮吉,就接到了第一个政务——镇远知府蔡宗建请为《镇远府志》作序。洪亮吉深谙历史、舆地、方志之学,尤擅长考据,在乾嘉时期著名学者、官员毕沅的幕府谋事多年,先后主撰《淳化县志》《长武县志》《澄城县志》《固始县志》《登封县志》《怀庆府志》等府、县志书,并且在乾隆五十三年(1788)就以个人之力编撰了一部五十卷的全国性总志——《乾隆府厅州县图志》(其中第四十七、四十八卷为贵州卷),是一名妥妥的“贵州通”。故而,作为贵州文化教育行政长官,对于地方官员修府志作序之请,洪亮吉责无旁贷,也能轻松胜任。同时,洪亮吉也没有敷衍了事,而是打开《镇远府志》,从头到尾认认真真读完,才提笔作序。序中,洪亮吉以方志大家的角度称赞蔡知府编修的这部志书“条分缕析、星罗棋布”;同时又发挥自己考证之长,赞同蔡知府“夜郎牂牁且兰等考辨”,感叹“蔡君之精于地理”的同时,补充了六个方面的论证,“举余之与蔡君合者,还以质之蔡君。”当然,长于考证的洪亮吉也指出了《镇远府志》存在的瑕疵,即沿袭了旧有著作的贵州水道之误和古今之异名。为此,洪亮吉表示将完成一部考证贵州水道之著作,“以附与蔡君此志之后,俾后之撰方志者有所据焉。”

乾隆五十八年(1793),是洪亮吉正式施政的第一年。洪亮吉主张为政“勤”“廉”,并以自身为标杆,做到“每课士皆终日坐堂”“每月必自课之”,革除懒政积弊;接着选拔优进,助学子科举,一方面从各府生员中选拔优秀者进入贵阳书院学习,另一方面每年从俸禄中捐出几百两银钱“助诸生膏火”、为学子“加油”,同时还自费购买经史足本、《文选》《通典》等著作供学生诵读。为此,贵州学风为之一改,《洪北江先生年谱》记述,“由是,黔中人士皆知励学好古”“甲寅、乙卯两科,书院诸生中试者至五十余人。”时任贵州督抚评价其“清廉爱士,数十年所未有”。

这三年,洪亮吉于百忙的政务之中也努力著书立说。

三年中,洪亮吉先后完成《意言》二十篇、《释岁》一卷、《释舟》一卷、《贵州水道考》三卷、《黔中录》一卷等专著,用他自己的诗来形容就是常在道中赶路,“马上作一书”(马背上著书)。

洪亮吉为政第一年,就完成了《意言》二十篇,其中“治平”“生计”两篇集中反映了其人口思想,比英国经济学家马尔萨斯《人口论》的发表还早5年,被认为是世界上最早的人口论专著。

乾隆五十九年(1794),洪亮吉于各府校士之机,完成了《释岁》《释舟》各一卷和《贵州水道考》三卷。其中,《贵州水道考》是考证贵州水道源流、异名的第一部专著,于研究贵州地理具有重要意义。

洪亮吉于舆地之中,最为重视山川,于山川之中又独重河流,尝言“域中最要者山川,然山形则亘古不变,水道则时有迁徙,故水之原委,疏记独详,图所不能尽者。”他在《贵州水道考·序》中自述,贵州大川多见于史籍地志,古今异名甚多,以致“一水则随地易名,有至十数名不止者”,而前人郭子章、田雯等人考证“横据胸臆、不寻源流”,后世修志者又一味沿袭,于是决定完成《贵州水道考》这部著作,“庶后为方志者有所考镜云”。

洪亮吉于贵州各府校士之机,遍历贵州十二府(时贵州十三府,铜仁府生员乡试、岁试在镇远府参加),于贵州大小山川“类皆沿源溯流,证以昔闻,加之目验,既不信今,亦不泥古”,撰成《贵州水道考》。此书分为上中下三卷,从“由湖南入江诸水”,“由四川入江诸水”,“由广西至广东入海诸水”三个方面,详细记述了当时贵州境内7条经流、8条大水、181条中水、152条小水的古今异名、源流等情况。此书意义重大,而成之也十分不易。对此,洪亮吉结束三年学政任期,将要离开贵州时,专门作诗以记之,诗中“一一穷险幽”“遍历十二州”“马上作一书”等句道出了其背后的艰辛。

除了《贵州水道考》,洪亮吉考证贵州名物的专著还有《黔中录》。这部著作收录在洪亮吉《晓读书斋三录》中,专门考证贵州名物,记载了贵州建置、形胜、水道、名宦等情况。《晓读书斋三录》一书还被乾隆皇帝曾孙爱新觉罗·奕经评价为“其精核通博”,可与顾炎武《日知录》、阎若璩《潜邱札记》“诸书抗行”。

这三年,洪亮吉还忙于赞美贵州山水形胜、记录贵州风土民情。

洪亮吉不仅是官员、学者,也是一位诗人。他在担任贵州学政的三年中,于各地视学校士时,游览山川,作下大量记述贵州各地形胜、风土人情的诗文。据洪亮吉《卷施阁诗集》,三年中,其作的诗就有《黔中持节集》三卷(368首)、《关岭冲寒集》一卷(90首)、《莲苔消暑集》一卷(80首),计5卷538首。若以其在贵州任职时间计,在三年1000余天的时间里,平均两天即作一首。这些诗文留下了许多佳句名篇,如赞黄果树瀑布“此景岂是人间来”(《白水河》),“于是嗜灵异者有观止之叹,居蛮峤者可无域中之慕矣”(《白水河赞》),赞石阡温泉为“已试人间第七汤”(《石阡城南温泉》),赞黎平少寨溶洞“楚南之秀壤,荒外之奇觏”(《少寨洞赞》),赞独山之黑神河“实荒外之奇瞩焉”(《黑神河赞》)……也因此,洪亮吉成为了清代乾嘉时期向外介绍贵州山水的代表性人物之一。

乾隆六十年(1795)十一月,洪亮吉学政任期满。十一月十日,从贵阳出发,“诸生送者,自图云关至贵定,三日中常不绝。”十五日,抵达镇远,洪亮吉遇到了新任学政谈祖绶。镇远是出贵州的最后一站,在此又遇“代者”(接替者),此情此景,洪亮吉内心各种情感涌上心头,于是作诗六首留别并赠新任学使。诗中,洪亮吉抒发了将离开又不舍的离别之情,“诗文及千篇,藉以压客装。仲冬当北征,念之尚傍偟。……作诗别山灵,此景殊难忘。”回忆自己三年之中作《贵州水道考》之艰辛,“此方虽蛮方,楚蜀粤上游。延江及沅江,其源一何修。沉埋唐宋间,地志苦不收。前年使者来,一一穷险幽。……我行皆乘之,遍历十二州。马上作一书,分此楚蜀流。芟除土俗名,不使混固彪。庶以示后来,不贻兹土羞。”也不忘叮嘱新任学政谈祖绶等诸公,要“廉率其下”,下级知府、知县才会“上率下效”(“公廉率其下,守宰自惶悚”),对于少数民族的治理要多给予宽厚仁爱(“所期仁及物,役不到繁冗”),切勿随意煽动征税、征用民夫(“花苗既输诚,吏勿轻煽动”)。

三年学政,洪亮吉确实很忙,忙于主持科举、课士(考核士子学业),忙于“马上”作书,也忙于赞美贵州山水。民国诗人徐志摩有一句著名的离别诗“我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”是的,洪亮吉离开贵州,没有带走一片云彩,却给多彩贵州添了几分靓丽。

洪亮吉画像

洪亮吉为镇远府知府蔡宗建主修的《镇远府志》作的序

【作者单位:贵州省档案馆(省地方志办)】