姚华—从贵阳走出的通才巨匠

□任瑞羾

姚华,清光绪二年(1876)出生于贵州省贵筑县打铜寨(今贵阳市花溪区久安乡打通村)一普通市井小贩人家,初名学礼,发蒙后改名华,字重光(也用崇光),又字一鄂,号茫父,别署莲花庵主,晚年因喜欢五代杨凝式(杨风子)的书法,又号倚风。他不仅是一位书画家,更是一位词曲家、文字学家,同时还身兼艺术教育家、作家、诗人、音韵学家、艺术评论家等多重身份。他的艺术生涯,就像是一部跨越多个领域的百科全书,每一页都记录着他对艺术的深刻理解和独到见解。是一位集多重身份于一体的文艺巨匠。

虽然姚华出身平凡,其父姚源清仅是以求微薄之利的小贩,母亲费氏则为生计日夜操劳的家庭妇女,但父母志坚如铁,勤勉不辍,在其五岁时,就让聪慧的他从塾师课读启蒙。少年时期,他对东汉许慎的《说文解字》情有独钟,时常研读,爱不释手,潜心钻研其中深意。然而,在他十五岁那年,父母相继离世,家境骤变,生活陷入困境。姚华凭借家中的微薄积蓄,以及自己从学校获得的“奖学金”来维持生计,与弟妹相依为命,共同度过了那段极其艰难的少年时光。

清光绪二十三年(1897),姚华成功通过乡试,一举中举。然而,次年他赴京参加会试,却未能如愿入选,于是选择返回家乡,在贵阳和兴义两地讲学。这期间,他应贵州军阀刘世显的邀请,担任兴义笔山书院的院长,不仅致力于教育,更在书院中倾注了大量的心血。他精心培养了一批学子,其中最为出色的便是王伯群,他们的师生关系长久而深厚。在笔山书院,姚华不仅讲授诗文,还不断改进教学方法,制定了《书院学约》,为学子们的学习提供了明确的方向。

清光绪二十八年(1903)春天,他前往开封准备会试,并成功中选。随后,他赴京参加廷对并及第,以28岁的年纪中得甲辰科进士。同年6月,他获任工部主事,不久之后更是被保送至日本留学。在东京法政大学速成科,他专攻法律,同时学习西方先进的科技知识和银行相关业务。在东京的日子里,姚华积极参与政治活动,加入了梁启超领导的政闻社,并担任贵州省内宪政派与梁启超之间的联系人。他的眼界和见识因此得到了极大的拓宽。清光绪三十三年(1907),姚华完成学业回到祖国,先后在工部和邮传部任职。中华民国成立后,他虽被安排至交通部工作,但最终并未报到。在此期间,他还曾担任国会议员。1914年,教育部任命姚华为北京女子师范学校校长。然而,三年后,由于行政事务耗费了他大量的治学时间,再加上学界的倾轧,他毅然辞去了校长职务。此后,他转而投身教学工作,在清华学堂、民国大学、朝阳大学及北京美术专门学校任教,继续为培养更多优秀学子贡献自己的力量。

姚华虽然一生从事教育工作,但他在文化艺术方面的成就才是最令人瞩目的。他置身于北京画坛的核心地带,与同侪陈师曾并肩,共同扛起了振兴与发展传统“中国画”的大旗。

姚华的绘画作品以花鸟、山水为主,笔墨清新,深具文人画风骨,寄情山水之间,寓哲理于墨色之内。《仿武梁祠孝子故事图屏》人物画、《观瀑图》《重九登高图》等扇面之作,无不流露出他对自然的敬畏和对人生的深刻洞察。特别是他的扇面,更是将中国传统绘画的意境与现代艺术的表现手法完美结合,创造出一种独特的视觉语言,从而使其成为传世之佳作。姚华所作绘画大都有题诗,以散曲题画是他首创。

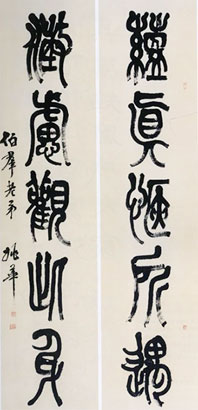

姚华在绘画艺术上造诣深厚,其书法则融汇百家之长,笔走龙蛇间既有金石气度,又含书卷雅致。他的书法作品独具风格,融合了篆、隶、楷、行、草等多种书体,自成一派。其独特的“茫父体”,融合欧颜之骨力、六朝碑版之朴茂以及晋人行草之韵致,如殿堂般构筑起一个丰富多变而又浑然一体的艺术世界。

民国时期,众多名人学士都喜爱购置铜墨盒、铜镇尺于案头,既方便实用,又庄重典雅。姚华擅长铜刻技艺,他与陈师曾同为民国刻铜艺术的倡导者,合称“姚陈”。当时京师所制的铜墨盒面,其中精致之作多出自他与师曾的妙手。清末民初最负盛名的墨盒制作大家当推陈寅生、姚华、张樾丞三人,后世誉之为“近代刻铜三大家”。

姚华在文学方面也极有成就,他擅长诗词歌赋,诗词尤为突出。诗词创作上,他亦能唱和古今,音韵悠扬,格律严谨。其作品风格独特,既有古人的遗风,又具有现代的气息。他的诗词作品感情丰富,意境深远,给人以美的享受。此外,他还是一位杰出的散文家,其散文作品典雅优美,具有很高的艺术价值。

姚华自幼年接触东汉许慎的《说文解字》后,遂对文字学产生浓厚兴趣,一生致力于文字诂训的研究。他在古文字学的高深造诣,主要体现在《弗堂类稿》和后人为其编辑成一册的《书适》《黔语》《小学问答》等著述上。1913年,姚华与鲁迅等学者同受聘于全国读音统一会,足见不是泛泛之辈。史学家张舜徽在其《清人文集别录》一书中,就曾十分推崇姚华在这方面的成就。民国初古文字学家丁佛言请姚华先生为其《说文古籀补补考》一书撰写序言,姚华的古文字学观点竟随丁佛言的这本论著一起风行。其撰写的《翻切今纽六论》为我国制定汉语拼音字母奠定了理论基础,并提出汉字不能拼音化。他晚年所著《黔语》一书,考证、辨析贵阳方言,为贵阳方言史上第一本专著。

在戏曲领域,姚华被视为与王国维、吴梅“鼎足而三的一代曲学大师”。他在戏曲理论方面取得了非常突出的成就,尤其推崇昆曲。他认为:“昆曲是乐教之具,是正声雅乐;昆曲是诗统的延续,是词乐一体的韵文学传统最后的结点;是骈史的典范; 是国乐、国剧。”尤其是在《曲海一勺》中,他对昆曲的理解和推崇百年以来罕觏。另外,为了证明曲的正统地位,并提升其在文学界的地位,姚华努力强调“词曲同源”的观点,即曲与词有着共同的起源,并指出曲是在词的基础上发展起来的。他的目的在于通过词这一媒介,将曲与诗歌的传统相连接,从而确立曲在文学领域的正统地位。1981年9月由上海辞书出版社出版的中华人民共和国第一部戏曲、曲艺专科辞书《中国戏曲曲艺词典》,共收词目五千六百余条,其中就收有姚华词条,将他定为近代戏曲理论家。

姚华学识渊博,堪称多才多艺,他与诸多文化名人如陈师曾、王梦白、梅兰芳、程砚秋等均有深厚的交往。他居住在北京时,与藏书家伦明为邻,这使得他有机会收藏大量的金石、书画及古籍珍品。他的藏书处名为“专(砖)墨馆”和“莲花庵”,其中藏有诸如宋刻本的《汉隽》和《周易注疏》等古籍,以及多种明刻附图传奇。此外,他还得到了清光绪年间贵阳陈矩所刻的影宋本《文中子》旧版,并刷印了数十部赠予友人。在他1930年因病在北京去世后,这些珍贵的藏书最终被北京琉璃厂的文禄堂、邃雅斋等旧书店所收购。他的藏书印上有“姚华私印”“姚茫残臂”“老茫父长生安乐”及“老茫”等字样,这些都是他独特的印记。

纵观姚华的一生,他自幼聪慧好学,早年师从名士黄承吉,学习经史子集,打下了坚实的学问基础。后来,他游历四方,结识了许多当时的名士,如梁启超、章太炎等。在他们的影响下,姚华的学问更加精进,成为了一位博学多才的学者。由于他在金石篆刻、诗词曲赋乃至戏剧、文章、文字学、训诂学、音韵学、颖拓、画史画论、笺纸、铜刻文房等诸方面亦有卓越建树,被时人誉为“当代之通人,艺林之耆硕”。他在学术研究上的严谨态度和艺术实践中的大胆革新,使之成为了当时全国乃至国际文化交流的重要桥梁,在国内颇具影响,鲁迅、郭沫若、徐志摩、梅兰芳、郑振铎、刘海粟、启功、吴宓对他评价极高。在贵州,他被视为莫友芝之后的又一个很有份量的学者和文人。

姚华的人生轨迹,正如其书画般挥洒自如,又如其诗词般韵味悠长,展现了一个真正艺术通才的非凡魅力与永恒价值。尽管岁月悠悠,他的风采和精神,依然穿越时空,在中国文化的浩渺画卷中留下了浓墨重彩的一笔。

姚华书画作品及张樾丞合作的铜雕