点易洞“云深处”石刻与李渭(下)

□文/图 李文仪

(续接上期)

看来这题云深处的张钰可能与佛道两家有关了。有没有可能是游方道士或和尚云游到此有感而发题写的呢?可能是存在的,但资料是没有的,于是我只能上网去碰碰运气了。当我在网上搜到这条百度百科词条时,我似乎看见了希望:

张钰,字佩相,号琢亭,生卒年不详。道教正一派第五十九代天师……嘉庆五年(1800)袭爵,例列入觐,皆奉恩宠。会道术,祈雨祷雪,均有灵验。德宗光绪三十年(1904),诰封光禄大夫。

根据相关资料介绍:正一道又称正一派,由东汉时道教创始人张陵(因创道教,世称张道陵)所创,称张道陵为祖天师或老祖天师。至新中国成立前承袭六十三代(因第六十三代天师张恩溥随蒋介石去台湾而终止),历经一千九百多年。此张钰为道教正统“正一教”第59代传人,世称天师、大真人,嘉庆五年(1800)袭爵,而云深处题刻时间是嘉庆十一年,是在张钰袭爵六年后,时间和身份上都是可能的。虽然存在可能性,但一个身在江西龙虎山的道教天师碰巧云游到思南,还碰巧题字的可能性有多大呢?恐怕比买彩票中大奖的可能性还要小。那偏僻的思南与江西有什么联系吗?张钰又因为什么到思南呢?查查历史还真有。

在明嘉靖《思南府志·风俗》篇中,有这样一条记载:“府旧为苗夷所居,自祐恭克服后,芟夷殆尽,至今居民,皆流寓者。而陕西、江西为多。陕西皆宣慰氏(田祐恭后人)之羽翼……江西皆商贾宦游之裔……”通过这条记载,我们可以明白,从北宋末年田祐恭攻克思南起,思南城的居民就形成了以陕西、江西来源为主的组成格局。打听一下今天思南人的来历,确实有很多人都会说自己是“江西起祖”。这么多的“江西老表”后裔在思南,要请一个江西龙虎山的道教天师到思南这就不是什么不可能的事了。

那他们有什么事需要请张钰这尊大神到场呢?继续找资料:清道光《思南府续志·营建门·坛庙》:“万寿宫在府署右,旧名水府祠……嘉庆六年,江右商民大加恢拓,更今名。临街为山门,门以内为牌坊,由房而上为门楼,又上为拜厅,为正殿,左右为厢楼,曲其庑与门楼相环抱,后为规音堂,左为关圣殿,右为紫云宫,侧为梓潼宫,左右为僧舍,为客厨,俱幔以石,甃砖为墉,壮丽倍前。”

根据记载,江西商民是在嘉庆六年开始将原水府祠扩建并改名为万寿宫,何时完工建成,书上没记。但如此“大加恢拓”地扩建,那么多的附属建筑,一年之内完工恐怕是难以办到的,如果万寿宫修了五年,就刚好是云深处石刻的嘉庆十一年。万寿宫建筑完成后(万寿宫属道教净明宗,也在龙虎山天师府管辖之内),江西商民恭请居于江西龙虎山的道教天师张钰出席相关活动不就是顺理成章的事吗?即使不是落成典礼,万寿宫建好后请张钰出席其他道教祭祀祈福活动都是有可能的。

时间刚刚好,老乡请天师出席万寿宫活动顺便宣传道教扩大道教影响,我想这也是天师的职责,他恐怕难以拒绝吧?到了思南,逛逛点易洞——这时可能已经是玉皇洞(前述玉皇洞史料未有明确时间),也是道教场所了,有感而发题个字,好像都在情理之中。

总之,万寿宫的扩建为张钰到思南提供了极大的可能性。

当然,这些都只是根据史料做出的推论,无法据此论定张钰一定到过思南并且还提了字。那还能找到什么证据呢?龙虎山传人已经跑到台湾,相关档案资料恐怕也一起带走了。

如果可以在网上找到张钰的字迹或者说书法作品,进行一下笔迹比较是不是算一个直接证据呢?

又是一番大海捞针般地搜寻,终于在我要失去耐心的时候,目标出现了:

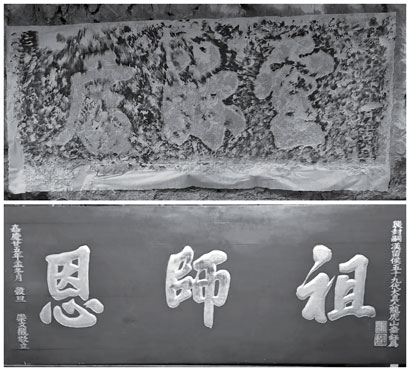

这是一块“嘉庆廿五年孟冬月谷旦崇文观敬立”的牌匾(题写时间在云深处15年后),上书“祖师恩”三个大字,题写人为“袭封嗣汉留侯五十九代大真人龙虎山裔钰为”。旁边还有两方印章,上为篆体阴刻“张钰之印”,下为篆体阳刻“五十九代真人”(疑似)。

根据百度词条《龙虎山天师府》介绍,天师府有“建于大德(1297—1307)间的崇文宫、元成宫,怡云道院”等建筑,崇文观或为崇文宫后来改称,因为道家毕竟以“观”冠名较普遍。如此看来,这块匾应该是张钰张天师为龙虎山某建筑所题。

如果撇开比较不谈,说这就是一个人写的两幅作品大概没多少人会怀疑吧?字的总体感觉,丰润度,笔势都极为相似。

当然,我们也不能就此肯定此张钰就是彼张钰,但这是目前为止,我们能找到的唯一有可能性的人。还是一个道家正统第五十九代正宗传人,这多少让人有些意外。我们从点易洞石刻上残存的几个字中似乎也可以发现一些题刻者的身份信息。“古钦”是不是“袭封嗣汉留侯”的简称呢?虽然下面一个字是什么无法知道。但“铨”的一个含义是古代称量才授官,张钰以次子的身份袭封第五十九代天师,在“传长不传幼”的传统文化背景下,也肯定经过了一番“铨衡”。而“铨恩”是不是说明除选拔之外还另有皇恩呢?

皇恩虽浩荡,但也有尽时。其实在清朝,道教的地位与明代相比,已大不如前。据中国道教协会网站《道教知识·清代道教》自明中叶后,道教衰微的势头已较为明显。到了清代,朝野重佛抑道。乾隆年间(1736—1795)宣布黄教为国教,道教为汉人的宗教;限制天师职权,取消其道教之首的地位,由二品降至五品,并禁止其差遣法员传度。而张钰,则有幸成了最后一位被皇帝接见的“天师”。因为到了道光年代,朝廷又取消了传统的张天师朝觐礼仪。道教丢失了与朝廷的联系,其地位逐渐下降,只能在民间自求生路。在道光《思南府续志卷之三·营建门·寺观》开头一段记载可资佐证:“别坛庙而著寺观,杀之也。杀之则曷为纪乎?尔存其旧也……我朝昌明正教……寺观之存,听之而已。然而余庆余殃详于易,福善祸淫著于书,通其旨,为下愚说法,俾有所劝惩,以束身寡过……”这段话前面的大意是:把坛庙与寺观分开记载,是因为要降低寺观的等级并减少它的数量,既如此那为什么又要记呢?保留几个文物罢了。加上还有点祸福报应劝人向善的利用价值“听之而已”。这段开宗明义地记载把道光时思南府地方官员对除正教(儒学)外其他民间宗教信仰的态度讲得很清楚了。这也许就可以解释道光版《思南府续志》为什么没有记录嘉庆年间才刻的“云深处”,石刻上的题名又为什么会被凿去了。

小小的点易洞,何其有幸,竟然让儒释道三家先后入驻,还关联着一位理学大师,如上述所言成真,还关联着一位道教天师。有道是山在不高,有仙则名,在此也可说,洞不在大,有名人才行。思南若好好挖掘点易洞的人文历史,既可把它开发为市民休闲放松的景点,更可打造成人们净化心灵、治愈精神内耗的场所。贵阳修文县龙场玩易窝因王阳明而热闹,思南点易洞是否也会因文化名人的加持而热闹起来,真正成为思南城区旅游的一个文化景点呢?

“云深处”石刻和“祖师恩”牌匾字体对比。