教育名家 麻江“双璧”

——周恭寿和周昌寿小传

□文/图 陆景川

麻江县历史上称“麻哈县”,据说是苗语“玛哈”的译音,意为水上之疆。据语言学家查考应是世居的土著木佬人的语言,麻哈是同一种语言不同汉字记音的结果。这块土地曾是土司的治所,为化外荒蛮之地。可后来明廷军屯后,文化移植,人文蔚起,至清末民初,境内竟出了一名状元,多名进士,特别是教育名家周恭寿、周昌寿兄弟两人,被誉为麻江“双璧”。

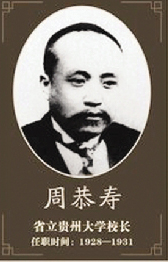

周恭寿

周恭寿(1876-1950),字铭久,清光绪二年(1876)出生于麻江县景阳乡一个汉族的书香官宦家庭。祖父之翰,举人,历官内阁中书、知府。父周诚,举人,历任知县、盐务使等职。恭寿自幼受家学熏陶,文有根基。光绪二十一年(1895),严修督学贵州,创办经世学堂,在全省选拔40名高材生入学,周恭寿忝列其中。光绪二十七年(1901)中举,先后在黔西书院、贵州大学堂任教。1903年,贵州巡抚林绍年为开办新学,急需解决师资奇缺问题,经奏准在贵州大学堂考选第一批留学生8名。次年,周恭寿以教员带队,赴日本留学和考察教务,其弟周昌寿随同前往。周恭寿入日本宏文学院,两年后毕业回国继续任教。随后奉令在贵阳办官立高等小学堂 1所、初等小学堂9所,学生近1000人,教师50多人,并亲任总堂长。他治学严谨,且重视学生体育训练,于1907年主持高、初两等小学堂学生,在贵阳南郊新军操场举办了运动大会,为世人称道。因办学成绩显著,获贵州督学使陈荣昌嘉许,遂改称贵州模范小学。1909年,周恭寿出任贵州教育总会副会长。次年,以贵州咨议局代表身份赴北京、上海参加请愿召开国会之机,参观各地新学,认为“黔之振兴,教育为大”。返黔奉陈石林提使令,在贵阳选古书院为校址,以民房作宿舍,创办第二官立中学堂。次年,学生人数大增,辟火神庙为教室。1912年5月,奉教育部命令改学堂为学校,定名为贵州省立模范中学校,亲任校长,并兼贵州省教育总会会长,其间,创办出版了《贵州教育官报》。

1913年,出任遵义知府,为官清廉,政绩颇著。1917年当选参议院议员,次年到北京报到。国会解散后,于1918年赴广州追随孙中山先生革命,在广州出席国会会议。1919年,贵定人戴戡任四川省省长兼督军,邀周恭寿入川任川西道尹,曾兼任四川师范学校讲师。1922年曹锟贿选总统,他愤然离开国会。后任贵州省府委员和省赈济会主任,致力于兴办民生事业。

1927年2月,贵州省教育厅正式成立,7月26日,恭寿被国民政府任命为教育厅长。走马上任后,致力于全省教育,促使各县先后建立了教育局。为了改进贵州中学布局,他将八所中学收归省管。视察都匀十县联合中学时,发现学政不良,即令改组,更名为省立第五中学。

1928年,贵州省省长周西成委托周恭寿创办贵州大学并兼任校长,校址建在南明河畔(今贵阳一中校址),设文理预科各一个班,学制两年,设土木工程、矿业、经济、军事专科各一个班,学制三年,共招生两百多名。其力聘省内外知名学者任教,为贵州培养了第一代大学生。

他还十分关心桑梓教育,倡办麻江景阳小学,1943年又倡议将景阳小学迁到先祖开凿的“周公井”旁,并捐田亩作建校基地。为提高小学教师素质,其赞同麻江县长拓泽忠举办有百多人参加的师资培训班,并在班上作教育演讲。1939年,在其全力运筹和督促下,麻江县立中学得以顺利开办。1942年,麻江中学增设高中部,他推荐业生廖昌斗任校长,并叮嘱大夏大学毕业的女儿到中学任英语教师,使学校完善学科,提高了师资素质和教学质量。

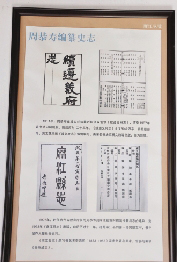

教育之外,周恭寿还热心撰修方志。早在遵义知府任上,就倡修《续遵义府志》,延请著名学者杨兆麟、赵恺总纂,1936年出版,续志共10册23卷30万字。他还亲自总纂民国《麻江县志》,为贵州的方志事业贡献卓著。他又酷爱写日记,并辑为两部,一部名为《鹤林人语》,记政务和时局,另一部是《生活日记》,记述家事、私人书信之类。他擅长苏体字,有对联、碑文墨迹传世。

周恭寿长期从事教育工作,曾在宦海中沉浮多年,没有积资置田产、修洋楼,常以“卖文司马总忧贫”比喻自己清淡生活。从教从政所获薪俸,用于培养子女上学和供胞弟周昌寿留学日本。他常对子女们说:“留什么东西给你们都不会长久,只有读书才是一辈子受用不完。”并告诫子女要生活俭朴,勤奋学习,要有一技之长报效祖国。子女均系大学毕业生,并有一子一女是中共地下党员,在新中国成立后,都走上了革命工作岗位。其弟周昌寿后来成为我国有名的物理学家、教育家。

1950年9月,周恭寿因患中风,病逝于北京,享年74岁。

周昌寿

周昌寿,字颂久,1888年生于麻江县景阳乡。自幼得其兄周恭寿培养,十一岁到贵阳求学,成绩优异。1904年,随兄赴日本留学,先入东京第一高等学校,后考取东京帝国大学专攻物理学,毕业后留在东京帝国大学研究院物理研究所深造。此期,为了给中国近代科学的发展开拓学术阵地,周昌寿与留日同学于1916年共同发起组织了学术研究团体“丙辰学社”(后改名为“中华学术社”),并出任学社理事长,著名文学家郭沫若、数学家苏步青、化学家郑贞文、地质学家张资平、贵州籍名人谢六逸等都是该社成员。学社积极推动学术活动,创办了《学艺》《学艺丛刊》两个杂志和“学艺”大学,周昌寿任劳任怨地承担书刊的编辑、著述和授课等工作,为自然科学和人文科学的学术发展与交流及人才培育做出了卓有成效的工作。

1919年,周昌寿于东京帝国大学研究院毕业。因其在日留学时间长达15年之久,且历年学习成绩优异,又有突出的学社组织活动能力,深得帝国大学校方和老师的器重,校方极力挽留他留校工作。然而,在日期间,他深受孙中山革命思想的影响,毕业之时,又值国内“五四”新文化运动方兴未艾,他怀抱着“科学救国”“教育救国”的理想与憧憬,谢绝了日方挽留,毅然回到贫穷落后的祖国,就职于商务印书馆。商务印书馆是我国近代最大的出版单位,也是东方久负盛名的文化机构。周昌寿于1920年入商务印书馆任理化书籍编辑,很快就成为骨干力量。他热情投身新文化运动的行列,在科学与民主的两面大旗下切实地介绍了许多最新自然科学、特别是物理学的成就,在各种报刊上发表了大量的文章。他和夏元瑮、郑贞文、文元模等人,成为“五四”运动中扎实地宣传自然科学的骨干力量。他们以宣传“近代科学界之新潮”“物理学之新潮”“现代科学之革命”(指相对论或量子论)的呐喊声,紧密地配合新文化运动和《新青年》杂志提出的“世界新潮”“中国革命”的呼喊。在民主与政治、科学与学术的大联合中,创造了灿烂的“五四”新文化运动的科学业绩。在这场运动期间,周昌寿不仅翻译了日本石原纯所著的《爱因斯坦和相对论原理》,而且撰写了《相对律之由来及其概念》《相对律之文献》《爱因斯坦底宇宙观和思维底充极》以及《物理学的认识论》等文章或书籍,积极宣传爱因斯坦及其相对论。他还是最早、最全面介绍量子论成就的学者,撰写了《热辐射律及其作用量元之假说》,介绍了早期辐射定律的矛盾及普朗克的量子说缘起;发表了《光波诱电论》,叙述了爱因斯坦光电效应的发现及相关的各种物理问题,从早期实验到光的温度、强度、波长与物质之间的关系,包括量子论、统计理论和光电效应的应用及未来展望,都一一作了评介。又以《量子论的梗概》为题,进一步介绍了能量子的形成及概念、光电效应、卢瑟福-玻尔原子模型和索未菲原子轨道。周昌寿文采熠熠,其文章给那些在新文化运动下的读者以新宇宙观、新自然定律的深刻印象,也给社会革命家们提供了丰富的自然科学的文化背景。

周昌寿还在上世纪二三十年代就编写了从初中物理到大学普通物理阶段的一整套物理教科书,使几代人受惠获益。1922年教育部提出《学校系统改革方案》,史称“壬戌学制”。该学制规定小学6年,中学6年,高等院校4至6年。这次改制受到较多的美国教育思想的影响,也奠定了我国后来长期采用的新学制的基础。经过一段实行之后又颁布了《中小学课程暂行标准纲要》,并于1932年正式公布,称为“正式标准”。正是在这个背景催生下,周昌寿编写了众多的教材。如1923年编写的《物理学》(现代初级中学教科书)出版,以适应初中自然科学课程分物理、化学、生物讲授的需要。经过几年试用后,该书又改写为《新撰初级中学物理教科书》,于1926年出版。“正式标准”公布后,他又编写了《物理学》(新标准初中物理教本),于1933年出版。他和郑贞文、高铦还合编了《实用自然科学教科书》,于1924年出版,以适应初中自然科学课程为综合教学所需。在蔡元培的建议下,1928年修订了教育制度,取消综合中学制,普通高中的文、理分科制也取消。为适应新教育制的发展,昌寿又分别编写了复兴初级和高级教科书《物理学》,各上下2册,于1928年出版。他还与文元模合编了适用于高中的《物理学实验》。其中高中《物理学》上下2册至1937年已出版了55版和34版。同时,他还编写了大学用书《普通物理学》,这是商务印书馆于1933年出版的两套普通物理学教材之一,另一套由萨本栋编写。可见,周昌寿在上世纪初为我国的物理教学和教材建设做出了不可磨灭的贡献。为此,郭沫若在记述1923年初由日本回上海后的回忆录中曾说到,在商务印书馆里周昌寿、郑贞文等“实际上已经是不可缺少的中坚人物”。(《郭沫若文集》(七),作家出版社)

周昌寿曾是中国物理学会最早的会员之一,长期担任该学会名词审查委员会委员,对统一物理学名词术语的工作做出了努力和贡献。此前,中国物理学名词术语相当混乱,虽早有前清学部于1908年制定并公布的《物理学语汇》,但其译名少有畅达者。1933年出版了萨本栋的《物理学名词汇》。周昌寿于1932年向学会递交了他多年翻译实践而积累的《物理学名词》,并建议将统一物理学名词作为学会的一项日常工作。在他的建议和推动下,1933年物理学名词审查委员会在上海中央研究院物理研究所旧址开始工作,并于1934年公布了第一次审查结果《物理学名词》。在该书序言中指出,“本书根据周昌寿所编《物理学名词》(草案)编写,讨论”,足见其在统一物理学名词方面所起的重要作用。

从上世纪二十至三十年代初期,周昌寿曾两次兼任大夏大学教授。抗日战争胜利后,又任该校教授并数理系主任,还兼任复旦大学、同济大学和上海交通大学教授。他学识渊博、口才文采双馨,演讲极富吸引力,讲课时表述严谨而又生动幽默,因此颇受学生欢迎。郭沫若曾记述1924年3月学艺社杭州年会上周昌寿作“相对论讲演”的情景:千人大礼堂里,“楼上楼下都被人坐满了”,“只见颂久在讲坛上踱来踱去,妙喻取譬地讲得头头是道。满场的听众都肃静无声,听得十分专一”“颂久讲演了一个钟头光景,在热烈的掌声中终究结束了”。(《郭沫若文集》(七),作家出版社)从郭沫若的记述中,可以想象当年他演讲的盛况。

1937年日军侵占上海,当时在上海商务印书馆编译所物理化学部工作的周昌寿随商务印书馆的部分人员撤离到长沙,任第三组组长,主持自然科学书籍的编审工作。1939年商务编审部迁移香港,由他主持工作。1940年太平洋战争爆发,日军侵占上海的英、美租界,商务印书馆遭搜查、封闭,该馆在渝的总经理王云五利用周昌寿通晓日语,又与驻上海日军司令官小川是东京帝国大学同学的关系,将他派回上海,委以保全该馆在沪财产并维持业务的重任。周昌寿回上海后与商务沪馆经理鲍庆林、中华书局经理吴权同等一起找日方多次交涉。此期,他始终将个人安危置之度外,每去日军司令部交涉前,总是嘱咐家人做好他回不来的思想准备。后经他多方斡旋,据理力争,终于迫使日方发还了被封存的财产,使得商务印书馆在战争期间得以保存并且继续开展出版工作。对此,周昌寿功不可没。由于周昌寿的特殊身份,在当时的敌伪统治下,他还经受了最严峻的考验,不得不经常称病,拒绝参加各种政治社交活动,表现了一个真正的爱国知识分子的良知和人生抉择。

1945年8月15日,日本帝国主义宣布无条件投降,随着抗日战争的胜利,台湾宝岛也回到祖国的怀抱。 一天,国民政府教育部来电,指定浙江大学派员组成接收团,前往台湾从日本人手中接管台北大学。时任浙江大学理学院生物系主任的罗宗洛教授被指定为接收负责人。当时国防部的陈仪曾建议说,为了顺利从日本人手中接管台北大学,最好选派几位留学日本的教授去。于是曾留学日本的浙江大学教授苏步青、陈建功、蔡邦华等人和当时在商务印书馆任编审的周昌寿等都成了接收大员。当年10月间,浙江大学还在贵州湄潭。苏步青等人即从贵州到重庆,过三峡,沿长江东下,经过十八天的艰难旅途才到达上海与周昌寿等会合。这时,全国各地集拢来的接收大员有四百多人,集中登上一条轮船,开始向台湾的基隆港进发……

五十多年后,已是著名数学家、教育家、中国科学院资深院士,并曾任全国政协副主席的苏步青教授在九十六岁高龄时写的一篇文章中回忆了接收台北大学的过程:

“……经过一昼夜的航行,我们拖着疲乏的身躯,登上了宝岛。南国特有的风光,美不胜收,而我们更感兴趣的还是台北大学。我们先抵达台北。日本原办的台北大学,只有农学院和理学院两个院。接收工作非常认真和细致,我们连家具、账目都一一点过、签收。说来怪可怜的,台北大学的学生只有几十位,教师也寥寥无几。”

“12月下旬,接收委员会增加了台湾籍教授人选,我们全体成员从台湾岛的台北出发,进行一次调查考察。阿里山的风光,日月潭的碧水,使我激情满怀。每当回忆起这段有意义的日子,我总会想起台湾的山山水水,一草一水,怀念与我在台湾共事的教授和朋友们。”

到台北不久,苏步青被任命为台北大学理学院代理院长,周昌寿被任命为台北大学秘书长。1946年夏,台北大学正式改名为台湾大学,罗宗洛教授任代理校长。

1947年初,台湾爆发“二·二八武装起义”。因政局动荡,周昌寿辞职返回上海。此后任教于大夏大学、复旦大学及交通大学,并在中华学艺社从事学术研究。然而,当时国民党南京政府的腐败与黑暗,使周昌寿大失所望。虽有一些政界要员拟委重任于他,或慕名登门造访,但均遭他拒绝。此时的他,已将希望寄托于中国共产党身上。他的女儿、女婿、子侄还参加了中国共产党的地下活动,都得到了他真诚的支持和悉心的保护。1947年他在写给外甥的信中曾预言:“中国的太阳在西北角上正要兴起。”表现了一个爱国知识分子向往光明的心声和远见。

1949年5月上海解放后,他欢欣鼓舞,喜迎新生。不久就与留日同学郭沫若取得了联系,已是国家领导人的郭沫若去信诚邀他到北京为新中国的建设施展宏图,贡献才华。正当他兴致勃勃地着手准备北上时,不料天不济年,在他挟着讲义启程上课之际,因脑溢血突发,溘然猝逝,我国一代物理学家、翻译家、教育家的生命令人痛惜地停止在1950年1月的某日晨时,享年六十二岁。卒后,党和人民赠予他“人民科学家”的光荣称号。

周恭寿编纂的志书

周昌寿校订的教材