在故宫感受中华文明的深厚底蕴和万千气象

□王旭东

“只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,从党和国家事业发展全局的战略高度,对中华文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作了全面系统深入阐述。故宫是中华民族5000多年文明的重要承载者,是中华优秀传统文化的汇聚地,是中国古代劳动人民的智慧创造,也是多元文化交流融合的历史见证。从包罗万象的故宫文物,可以感知中国历朝历代物质与精神文化的精髓,有助于我们全面深入了解中华文明的深厚底蕴和万千气象。

紫禁城

——中国古代宫殿建筑的集大成者

以明清紫禁城为主的故宫古建筑群,是我国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,占地面积达72万平方米,拥有千余座明清木结构建筑。丰富的建筑门类、齐全的建筑形制,使得紫禁城成为中国古代官式建筑的百科全书,体现了中华文明的突出特性。

紫禁城不但与安徽凤阳明中都、南京明故宫遗址的两座宫殿有着直接的沿袭关系,更可由此一直追溯至河南偃师二里头夏代晚期宫城以降的历代都城、宫殿的规划设计形制,追溯至《周礼·考工记》《吕氏春秋》等古代文献中所记载的“辨方正位”“择中立宫”“左祖右社”“面朝后市”等一系列都城、宫殿营建的悠久传统。经过元明清三代的规划建设,北京城形成了以紫禁城为中心,宫城(紫禁城)、皇城、内城、外城四道城墙环环相套的形制,端正严整、对称均齐;纵贯南北的北京城中轴线更是长达7.8公里,气势如虹。紫禁城在重重城墙和南北中轴线的烘托之下,显示出“天下之中”的恢宏气魄。在紫禁城内的考古发掘证明,元明清三代的宫殿建筑存在着叠压关系。此外,紫禁城还继承了中国传统宫殿营建中“前朝后寝”“三朝五门”等古制。以上营建传统,与中国农业文明起源之际通过“观象授时”而获得的宇宙观、时空观等重要知识与思想体系一脉相承。

《中庸》有云:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”经过长期的发展积淀,“致中和”这一中国古代重要的哲学、美学及伦理道德观念,成为中华文化的核心理念和主导精神之一。紫禁城建筑群整体布局对称均衡、秩序井然,充分体现出对“和谐”“中和”等文化理念的追求。无论是以“保合太和”“致中和”为主题而命名的外朝前三殿——太和殿、中和殿、保和殿,还是崇尚乾坤交泰、万物和谐并育的内廷后三宫——乾清宫、交泰殿、坤宁宫,“守中致和”的中和之道都是其中蕴含的最高追求。除此之外,紫禁城中尚有永和宫、体和殿、颐和轩、蹈和门等名称中带有“和”字的诸多殿宇门楼,也有养心殿正殿“中正仁和”、宁寿宫乐寿堂“与和气游”、颐和轩“太和充满”等带有“和”字的匾额。凡此种种,不一而足,处处体现出追求“和”的文化内涵。

紫禁城也是统一多民族国家形成的典型例证。除了汉族宫殿建筑之外,紫禁城中也有极具其他民族特色的建筑。比如坤宁宫的改建便是清初满汉文化融合的典型体现,无论是将大门位置由正中改为偏东,室内呈现为“口袋房”布局,还是在西侧开间内设西、南、北三面的“卍字炕”,都是典型的满族建筑习俗。又如汉藏合璧的楼阁建筑雨花阁,为宫中最具标志性的藏传佛教建筑,将汉式建筑与藏传佛教建筑风格完美地熔于一炉。宫中大量殿宇门楼的匾额皆是满汉双语书写,部分碑刻亦如此,慈宁门匾额更是由满、蒙、汉三种文字书写。

故宫文物藏品

——中华文明的瑰宝与历史印记

习近平总书记指出,历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉。与故宫有关的文物藏品包罗万象,其中存藏于故宫博物院的186万余件/套藏品,分为陶瓷、绘画、青铜、家具、钟表仪器等25大类,向世界展现出中华民族数千年持续不断又灿烂多彩的物质生活和精神追求。

故宫文物藏品是中华文明源远流长的见证。以陶瓷为例,故宫博物院所藏陶瓷数量达37万件,居世界之首。从新石器时代的夹砂陶、红陶、黑陶、彩陶、白陶等,商周的印纹硬陶、原始青瓷,汉魏六朝的青瓷、黑瓷,到唐代南青北白的瓷器,宋代各大名窑的瓷器,元代的枢府釉和青花、釉里红瓷器,明清两代的御窑瓷器,直至民国时期景德镇烧造的“居仁堂”款瓷器和湖南醴陵生产的瓷器等,足以连贯而系统地反映中国陶瓷数千年的发展历史,见证了中华文化之传承有序及生生不息的生命力。

故宫文物藏品是中国统一多民族国家形成的见证。例如,传为唐代阎立本所绘的《步辇图》就描绘了吐蕃王松赞干布的使者禄东赞朝见唐太宗的场景,这既是难得的艺术杰作,又是汉藏民族交往的重要历史见证;由清代宫廷画家绘制的一系列战图册,是清代前期统一多民族国家进一步巩固与发展的生动记录;由乾隆帝主持,傅恒等撰制,丁观鹏、金廷标、姚文瀚、程梁等绘图的《皇清职贡图》,则描绘了当时藩属国、海外交往诸国以及国内各少数民族的数百个人物,其中国内少数民族涵盖今天西藏、新疆、福建、湖南、广东、广西、甘肃、四川、云南、贵州等广阔地区。文物背后承载的是鲜活的历史,它们与那个时代的重要历史人物和重大历史事件密切关联,见证了中华民族的向内凝聚、团结统一。

故宫文物藏品是中华民族和平交往的见证。与追求和谐的文化理念相伴始终的,是中华民族与周边国家以及不同文明和平共处、友好往来的一贯传统。据不完全统计,故宫博物院藏外国文物多达1万余件,包括艺术品、科学仪器、钟表、武备、书籍、纸张、医药、地毯、家具、乐器和其他各类生活用品等。它们来自英国、法国、荷兰、俄罗斯、日本、朝鲜、泰国、越南、马来西亚、缅甸、尼泊尔等国,来源途径包括西洋传教士进献、外交使团礼品、臣工进献、贸易渠道采办等,是中国与周边及世界其他国家和平往来的历史见证。

故宫文物藏品是中外文明交流互鉴的见证。中国与世界其他国家和平往来的过程,同时也是中华文明对其他文明成果兼收并蓄、融会贯通的过程。明万历二十九年(1601年),从意大利传教士利玛窦接触紫禁城宫廷开始,连续200多年,紫禁城中都有具备专业技能的西洋人为宫廷服务。清宫学习欧洲技术,专设玻璃厂、做钟处等,生产各种与西方科学技艺有关的精美艺术品和机械计时器。在绘画艺术中,西方焦点透视技法与中国笔墨风格相互融合,形成中西合璧的新画风。《乾隆帝岁朝行乐图》便是一幅由中西画家共同创作、中西绘画艺术有机交融的成功之作,擅长人物写实肖像画的意大利画家郎世宁负责画乾隆帝像,中国画家沈源、周鲲、丁观鹏等人负责画小童、房舍与树木。此外,故宫博物院还藏有天文、地学、算学及测量绘图仪器等各类来自西方的科技文物。

故宫文物藏品是中华文明华章日新的见证。从中国历史整体来看,藏品中各时代皆有代表性文物类型,各类型文物的工艺技术登峰造极,留下大量精美绝伦的文物精品。其中各文物类型,往往又在不同时代、不同地域形成不同派别、不同工艺的大批杰作,呈现出令人耳目一新的时代特征。

故宫文物保护传承利用

——功在当代,利在千秋

“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋。”习近平总书记的深刻论述给人以启迪。华夏文明,灿若银汉,每一座博物馆都是承载人类文明基因的宝库。故宫博物院建院90多年来,一代代故宫人以高度的责任感和使命感,心怀敬畏,精心守护,做了大量文物保护、传承、利用工作。

1925年10月10日,故宫博物院正式成立,这是近代中国文化发展史上的进步表现,紫禁城及其皇家收藏以公共遗产的形式实现了身份转换。在近代的动荡、变革与战火中,故宫文物经历南迁、西迁、北返等过程,历经20余载的颠沛流离,最终得以基本完整保存,写下了保护中华文化珍宝可歌可泣的篇章。中华人民共和国成立以后,故宫博物院的古建修缮、文物核对清理、文物保护修复、陈列展览和学术研究均有序开展。

在近百年建院历史中,特别是新中国成立以来,故宫博物院始终把保护、研究、弘扬中华文化作为事业发展的核心。新时代的故宫博物院,进一步明确了办院指导思想,守正创新,切实肩负起真实完整地保护并负责任地传承弘扬故宫承载的中华优秀传统文化的历史使命。

如今,故宫作为最著名的世界文化遗产地之一,既是展示中华文明的重要窗口,也是促进文明交流互鉴的重要平台。故宫文物在世界舞台上担任着友好对话的和平使者,搭建起文明互鉴的国际桥梁,彰显着中华文明的和平性与包容性。

故宫博物院在尊重世界文明多样性的基础上,通过故宫文物展览的方式,依托“故事新说:故宫博物院藏明代人物画名品”“圆明园:清代皇家园林艺术与生活”“凝时聚珍:中英钟表技艺交流展”等境外展览,积极推动文化“走出去”,向世界推介中华民族灿烂悠久的历史文化、展示中华文明的独特魅力,向国际社会讲好中国故事;同时通过在故宫博物院举办“爱琴遗珍:希腊安提凯希拉岛水下考古文物展”“譬若香山:犍陀罗艺术展”“璀璨波斯:伊朗文物精华展”等不同国家地区的精品文物展,将不同文明的灿烂文化“引进来”,助力“以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越”。

与时偕行的丰厚遗产,生生不息的文化根基。故宫博物院在努力保护好文化遗产的同时,不断推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。故宫博物院尤其注重运用当代数字技术,对故宫文物进行信息采集、存储、研究与保护、展示、传播,并据此开发制作影视作品、短视频、特色展览,进行公众普及工作,以便更好地弘扬中华优秀传统文化。这些年来得到充分发展的“数字故宫”“活力故宫”建设,是在文化遗产保护和公众普及方面取得突出成绩的新成果,一方面成为故宫学基础研究的重要支撑,另一方面又以高度可视化的多媒体成果,架起文化遗产与社会公众之间的沟通桥梁。

紫禁城是世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构建筑群,也是中国古代宫城礼仪制度的集大成者。图为紫禁城太和门。 故宫博物院 供图

“凝时聚珍——中英钟表技艺交流展”2月1日起在位于伦敦的英国科学博物馆内举办,展出来自故宫博物院的23件钟表藏品。 李 颖 摄

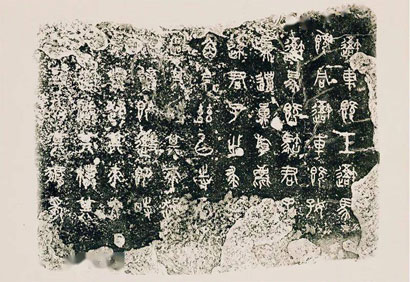

唐朝时期,在今陕西宝鸡南,发现了十个像鼓一样的石墩子,上刻十首四言诗。因石的形状像鼓,故上面的文字被称为“石鼓文”。图为石鼓拓片。 故宫博物院 供图

(作者系文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长,本文节选自《求是》杂志2024年第6期。)