中国共产党制定的第一部《土地法》

□周铁钧

1927年10月,毛泽东率湘赣边界秋收起义的工农红军抵达井冈山,创建了中国第一个农村革命根据地。

当时的湘赣地区,占人口总数80%以上的贫困农民没有自己的土地,只得租种土豪劣绅的田地,忍受着剥削压榨,艰难度日,有民谣唱道:“农民背上两把刀:租米重,利钱高。”

随着井冈山革命根据地的发展、巩固,红军在广大贫困百姓中大力宣传、号召开展“打土豪、分田地”的土地革命运动。时任中共前敌委员会(以下简称:总前委)书记的毛泽东也多次到宁冈、永新等地的农村开展调查,向农民了解土地拥有、地租、地价等情况,听取他们对“分田地”的想法。有人提出按劳力分田会导致老人和小孩没有地,应按人口平均分配;也有人提出,没收一切土地平均分配,会伤害自耕自足农民的利益等。

通过深入走访,毛泽东写出了《宁冈调查》和《永新调查》报告,对没收土地对象的界定,土地分配原则、标准、区域以及土地权属、买卖租赁等问题提出了建议和意见,并详细地列举出宁冈、永新等地土豪劣绅与贫困群众拥有土地的比例:“遂川的土地最集中,约有80%是地主的。永新次之,约有70%是地主的。万安、宁冈、莲花自耕农较多,但地主的土地仍占多数,约60%,农民只占40%。”

根据毛泽东的实际调查,从1928年初开始,红军先后在宁冈、永新、莲花等地开展土地革命试点。时任永新县赤卫队大队长贺敏学回忆:“我参与了当时永新分田运动,每个村都要确定没地或少地的农户和人数,把没收地主的土地和富农的多余土地按人口均摊,计算出每人应得的亩数,分好、补足后就插牌子、发地契。”

1928年5月20日,中共湘赣边界第一次代表大会召开,专门讨论了土地革命问题,作出了“深入割据地区的土地革命”的决定,提出要以立法的形式确保农民拥有土地的权利和合法性。湘赣边界政府也成立了“土地部”,各县、区、乡政府都建起土地革命委员会,负责组织、领导“打土豪、分田地”运动。

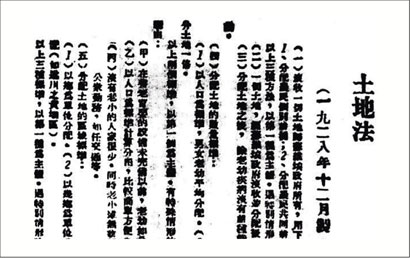

同年12月,毛泽东根据调查实际,经缜密思考、酝酿,起草、修定了共9条、1500多字的《土地法》,主要内容包括:“没收一切土地归苏维埃政府所有”“分配农民个别耕种”“遇特别情形,可分配给农民共同耕种”和“组织模范农场耕种”;“一切土地经苏维埃政府没收并分配后,禁止买卖”;“土地以人口为标准,男女老幼平均分配”“有特殊情形的地方以劳动力为分配标准”等款项,经总前委讨论决定,由湘赣边界政府颁布,这就是中国共产党制定、实施的第一部《土地法》。

当时,井冈山根据地经常遭国民党反动派的袭扰,红军有时要远途作战,一些地方的土豪劣绅便勾结反动势力趁机卷土重来,把农民分得的田地重新霸占,出现“农民种田、地主收割”的现象。

总前委认识到:没有武装力量支撑,土地革命成果就无法保持,红色政权就难以稳定、巩固,革命根据地就失去了可靠的依托。为此,红军在配合各地政府依照《土地法》分田分地的同时,大力组织农民建立武装赤卫队,打击土豪劣绅反攻倒算,保卫胜利果实。如,兴国县20岁至50岁的翻身农民基本都加入了赤卫队,永新、莲花、遂川等地各乡都有百余人的赤卫大队。

贫苦农民分得的土地有了武装保护和法律保障,让他们吃了“定心丸”,许多青年踊跃参军,保卫土地、保卫家乡、保卫红色政权。如:沔阳姚家河600多名赤卫队员,有140多人参加了红军;鹤峰城关乡原来只有赤卫队员100多人,土地革命后增加到500多人。仅1年多时间,湘鄂赣根据地就有3万多翻身农民参加了红军。

中国共产党制定、实施的第一部《土地法》,推翻了地主阶级利用土地对农民的剥削压榨,从法律上保障了农民拥有土地的权益,不仅开辟了湘赣边界革命斗争的新局面,也为中国共产党领导土地革命提供了宝贵经验。

井冈山土地法(局部)