李钢:用雕塑展现贵州的精气神

□陆青剑

李钢 贵州省雕塑院院长,贵州省雕塑艺术委员会主任,中国美术家协会会员、中国当代雕塑研究院研究员,贵州省美术家协会主席团成员,贵州省政协书画院画家,贵州省民盟美术院副院长。

贵阳市宝山南路省文联宿舍一个普通的院子里,植物葳蕤,绿意盎然。走进一楼,陈列有序的雕塑群像映入眼帘,李钢的雕塑工作室就在这里。楼房虽然有些老旧,但挡不住艺术气息的悄然弥漫。穿着一件淡蓝色工装的李钢带着两个学生,正在为邓迎香和姜仕坤做泥塑。眼下,李钢正继续推进着贵州时代楷模系列雕像计划,“邓迎香”和“姜仕坤”是其中之一,“文朝荣”在2018年已做好并展出,“黄大发”和“南仁东”已完成泥塑。在李钢心中,这批时代楷模代表贵州人的精气神,激励意义大于展示意义。

新时代贵州精神的艺术呈现

时代楷模系列雕像计划,实际上是李钢系列反映贵州脱贫攻坚人物的一个部分。近期,他的这个计划将画上句号,一组贵州人物将以雕塑艺术的形式出现在大家面前。“贵州是生我养我的地方,我对这片土地充满感情。用艺术手段表达自己对家乡的爱,是我的心中所愿。”

李钢认为,艺术家应该把自己的专业与脚下的土地乃至民族、国家、人类联系起来。在他的雕塑工作室里,“邓迎香”扛着一把锄头,正在大步向前走,表情喜悦,信心十足;“文朝荣”则拿着一把镰刀,神色冷峻,走向他熟悉的乡土;“姜仕坤”左手指着一个方向,那是他将要去的一个村寨;“南仁东”仰望天空,深邃的宇宙有如他无穷的探索奥秘的欲望;“马金涛”挺拔而立,浑身充满正气;“王阳明”的长须直垂胸部,右手手心向下,左手手心向上,分别表示“武力掌控”和“思想迎接”……一尊尊雕塑,坚定地表达着贵州人的精气神,让人遐想,让人振奋。

李钢是一位艺术主张十分鲜明的艺术家,他坦言不会去表达什么宏大的人类命题,只要把贵州的故事讲好,人们就会对作品产生共鸣和感动。而这种感动,反过来会形成一个良性循环,激励他创作更多关于贵州主题的作品。

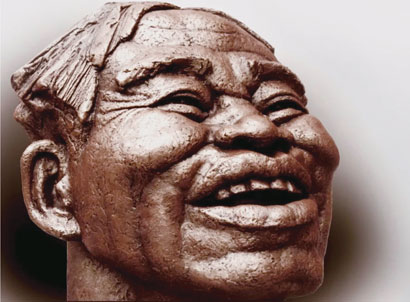

一次,李钢去黔东南采风,遇到一位骑着摩托车的汉子,一路风驰电掣,笑容灿烂,样子很拉风。回贵阳后,他以《今年喜事多》为题,很快创作出了这尊典型的贵州农民雕像。这件作品后来入选第十届全国美术作品展览。在以平面美术作品为主的全国大展中,《今年喜事多》的入选,无疑代表了贵州雕塑艺术达到了一个新的水平。

典型人物要反映,普通人物也要呈现。下一步,李钢将创作毕节留守儿童系列雕像,“他们也是在脱贫攻坚战役中做出贡献的人。”李钢说,“那些留守儿童的肩膀上,显然也扛起了家庭的责任,很了不起。他们也是脱贫攻坚战的一个部分,值得我为之塑像。”

传播灵魂表达法的艺术主张

在雕塑艺术的道路上行走30多年,李钢一直在探索如何将灵魂和精神固化表达在雕塑中。“艺术创作的出发点是灵感,表达的角度是感动,而终点应该是灵魂的表达。”李钢认为,比起炫技和追求形式,艺术家更应该强调作品灵魂的表达。

中国人民大学艺术学院从未开过雕塑课,从2019年开始,该校聘请李钢为雕塑老师,开设李钢雕塑工作室,面向全国招生。李钢会每隔一段时间去北京给学生上课,也向学校提议学生到贵州来学习。在贵州,学生们可以看到李钢创作的状态,还可以参与创作,这样的教授和学习方式,更生动,也更具有实用性。“我常常跟学生讲,站在这片土地上,面对我们的国家,面对我们的民族,以及我们的大好河山,会自然地体会到那种感情和感动,这样才能创作出有灵魂的作品。”

李钢受邀到美国波士顿大学孔子学院举办讲座,他也向波士顿大学的老师和学生们重点讲授了雕塑的灵魂观点,博得满场喝彩。他向该校赠送一尊孔子像,而这个雕像的特别之处在于:孔子的头部像一个中国龙,这是中国的符号;脊椎隆起,代表中国在世界立了起来。其精彩的外形和内涵让国外友人叹为观止。

谈起李钢为何会走上雕塑道路,李钢回忆,1993年至1995年,他曾到俄罗斯中国贸易大专班学习。学了一段时间,最终还是觉得自己更适合搞艺术。在俄罗斯那几年,李钢到各个地方看了许多雕塑,感受深刻,回国后在北京成立了一个雕塑工作室。后来他回到贵州,创作了一系列具有鲜明地域特色的雕塑作品,如赫章文化广场的群雕,贵阳乌当振华广场的主题雕塑,贵阳观山湖公园的贵阳门及观山湖区夜郎古城的夜郎雕塑。

李钢一直有一个愿望,那就是做一个主题雕塑公园。为此他准备多年,创作了许多作品。他想把创作一批有影响力的、对贵州有贡献的名人名贤雕塑,通过展示形成一个正能量场,让来参观的人们认识到贵州人文底蕴的丰厚,同时也增强贵州人的自信。“这个雕塑公园将会成为一个永不落幕的人文景观,以此激励一代又一代的贵州人,激励人们做一个对社会有贡献的人。”

《文朝荣》 雕塑

《今年喜事多》 雕塑

《北极悲歌》 雕塑