千画百窟 万象之上

中国艺术史上不朽的丰碑——敦煌

2022年12月8日—2023年2月28日,由敦煌研究院、中国敦煌石窟保护研究基金会、贵州画院(贵州美术馆)、贵州五读文化产业发展有限公司等单位共同主办的《万象敦煌·神隐黔贵》敦煌壁画艺术精品公益巡展在贵州美术馆展出。在这个同时跨越了公历和农历新年的时间里,这场艺术盛宴从河西走廊最西端跨越千里地域,为西南之地的观众们带来跨越千年的极致美学饕餮体验。

该展由“多元的文明碰撞”“灿烂的石窟艺术”“裂缝中的惊世发现”“千年莫高(视频展示)”四个单元组成,展出敦煌高保真数字壁画66幅、藏经洞出土写经卷10卷、原大洞窟3个(莫高窟第285窟、第3窟、第17窟),采用了1∶1数字化、高保真的复制技术,最大化地展示了敦煌石窟文化的艺术魅力,力求让观众如同身临其境。

跨越时空,在贵州美术馆游千年敦煌

□本报记者 文/图 万里燕 何佼阳

墙壁上的博物馆

敦煌壁画作为中华文化宝库中最珍贵的艺术结晶,以高超的技艺、匠心独具的结构造型、流畅自然的图画动态和蕴含的文化内涵,完美地体现了古代中华传统文化对于艺术感官审美的诠释。

壁画是一种生活内容艺术手法上的创作表达,而敦煌壁画却远不同于一般的壁画艺术。它的内容复杂充实,画面饱满又光怪陆离,物景繁多,多以神仙佛像等宗教图案作为艺术表现形式,这也就决定了敦煌壁画从一开始就有了比较高的艺术美学历史定位。

作为文化艺术的旷世之作,敦煌壁画是一个艺术成就不断拔高,不断积累、不断沉淀、不断整合的时间产物,并非一朝一夕的轻描淡抹而能形成。在历经十几个朝代更迭的岁月中,敦煌壁画也随 着时代的发展,不断地演变出新思路、新工艺、新画法、新技术等。数量庞大的敦煌壁画不仅表达了古代劳动人民的辛劳智慧,更说明了敦煌壁画的创作具有着美感延续、艺术手法不断更新的文化印记。

从艺术内容上看,在南北朝时期,由于佛教盛行,佛教文化开始慢慢渗透入传统的儒家文化当中,这时期的敦煌壁画在造型设计上出现了大量的宗教人物画面、情节和故事,并将这种题材的构建一直从北魏、北周延伸至唐宋。大唐国力强势、其文化氛围不再是推崇佛教为主,而是采取兼容并蓄的开放政策,并且有着独特的审美情趣和观点。在这种文化氛围的审美情趣观点的影响下,敦煌壁画人物造型的美感得到了补充和强化,并且在手法和颜料颜色的选择上也更为开明洒脱。

从艺术表达上看,敦煌壁画的技艺手法独树一帜,不同于水墨丹青的黑白结合,而是注重用颜色和意境来表现壁画的内容全貌。比如唐朝以前的敦煌壁画大多内容粗犷、画质质朴,给人透出一种苍凉萧瑟的悲寂感;而盛唐时期的敦煌壁画则是内容雍容华贵,画质艳丽多彩,呈现出时代恢宏、国富民殷的不凡气势;到了积弱难扶的宋朝时期,由于文人风盛行,敦煌壁画的线条相对简单了许多,图幅也呈现出工整含蓄、平和等技艺特点。

从艺术感受来看,敦煌壁画在呈现出一个波诡云谲、冷艳生动的壁画世界的同时,还赋予了独特的抽象理性态度。敦煌壁画强烈的色彩视觉冲击,搭配上各种神奇甚至古怪的造型,无不在提醒欣赏者要心怀敬畏和期许——敬畏历史、敬畏天地、敬畏人生、期许后世、期许成就、期许圆满。

在展览中,观众不仅被敦煌壁画极其完美的造型、色彩、构造和选角震撼,更能从中引发思考,正是由于这种美感内涵的面面俱到和源远流长,才成就了敦煌壁画无可撼动的文化地位。

如展览中呈现的“经变画”。莫高窟自隋唐以后出现大量经变画,《观无量寿经变》是最为主要的题材之一。多幅“经变画”都呈现了佛国世界的一派繁华与美好,传递出如果在这一世能够虔诚信佛并为之努力,就能到达一个美好的世界;又如《张骞出使西域图》,用三个画面描绘了张骞通西域的壮举。这次历史上赫赫有名的破冰之旅,第一次使中原与西域有了直接交往,从此打开了一扇中国通向西方的大门,东西方世界被这条后来称为“丝绸之路”的交通线连接起来。在丝绸之路最为火爆的唐代,博望侯张骞不仅没被七八百年的岁月洪流冲走,反而被画进敦煌壁画成为经典作品。

洞窟中的万象

公元4至14世纪,随着佛教的发展,古代艺术家在敦煌一带陆续营建了大量的佛教洞窟,其中莫高窟规模最大,至今仍保存735个石窟,包括四万五千平方米壁画和两千多身彩塑。敦煌石窟艺术灿烂辉煌、内容博大深邃,是中国古代多民族文化及丝绸之路文化一千年间汇集和交融的结晶。

石窟这种形式最早源于古代印度。佛教产生以后,僧侣们作为日常工作,要进行修行、说法及各种佛教仪式的活动,于是针对不同的需要,就产生了相应的寺院和石窟等建筑。敦煌石窟的主体是雕塑,现存古代彩塑两千多身,包括佛、菩萨、佛弟子、天王、力士、高僧等形象。在西北的沙漠地带,能用以作雕刻的石材和木材都很少,以粘土制作塑像就成了营造佛像的主要手段,以泥塑加彩绘,称作“彩塑”。 敦煌彩塑,虽然表现的是高高在上的佛像,但通过古代艺术家的塑造,把这些本来充满了神性的佛、菩萨、弟子等形象变得各有个性,真实而生动,而且非常富有人情味,达到了极高的艺术境界。

本次展览还原了三个颇具代表性的洞窟——第3窟、第17窟和第285窟。

莫高窟第3窟开凿于元代,由于这一窟的艺术价值非常高,所以颇受关注。

第3窟面积不大,是典型的覆斗顶殿堂窟,西壁开有一个佛龛,龛外北侧观音像南下方有墨书画工题名“甘州史小玉笔”。正是因为这个题记,学界推断此窟壁画可能是甘州画工史小玉,在至正十七年(1357)前后绘制的。

洞窟的南、北壁都绘制着十一面千手千眼观音菩萨及其眷属。观音菩萨曾经为救度众生而发愿具足千手千眼之神通,“千眼遥观,千手接应”,这一形象是象征着观音能观众生之苦、济众生之难。画面中分别绘出观音菩萨温和、慈悲和忿怒之相,千手排列成圆圈,形如光轮,每只手中均绘有一只眼睛。帝释天、大梵天、辩才天、婆薮仙、毗那夜迦和火头金刚等眷属围绕,还有飞天持花供养。此窟画工技艺精湛,擅长运用各种线描塑造不同的艺术形象,壁画设色淡雅清新,润泽透明,与线描相得益彰。

建于晚唐的17窟,就是举世闻名的敦煌藏经洞。

1900年,寄居在莫高窟的王道士在清理洞窟时,偶然发现了这个隐藏的小洞窟。窟内密密麻麻堆满了各种经卷、文书,文物多达5万余件。

第17窟位于坐落在莫高窟南区北端的第16窟甬道北壁,窟室坐北向南,高约3米,大小约2.8平米见方,覆斗顶。北壁设横长方坛,坛上塑高僧洪巧像一尊。南侧面画衔花双鹿,西侧面画双履,北壁画双树,树上挂书囊和水瓶,树下有近侍女与比丘尼像各一身。近侍女着圆领长衫,腰束带,一手持杖一手托巾,比丘尼手执团扇。西壁嵌有大吕五年(851)洪巧告身敕牌碑,其余壁面未施彩绘。

藏经洞的发现,曾让敦煌成为世界瞩目的焦点,也招来了西方的盗贼。大量珍贵的文物流失海外,成为了敦煌石窟难以治愈的伤痛。

第285窟位于洞窟南区中段第二层,内容以佛教为主体,又融合了道教、印度教、婆罗门教、古希腊神话等。多元的文化在这一洞窟中同时呈现,被称为“以佛教为主体的万神殿”,是敦煌石窟北朝时期最具艺术特点与文化信息的洞窟之一,也是北朝时期唯一存有确切纪年的洞窟。

此窟为一禅窟,主室平面为方形,窟顶为覆斗形,中央设有低矮的方坛,西壁开凿有圆券形龛三个,一大两小;南北两壁各开对称的四个小禅室。有学者认为此窟壁画是以《法华经》为表达主题绘制的,窟中的彩塑和壁画绚丽多彩,看得人眼花缭乱。

285窟的窟顶是最具看点内容之一。窟顶为覆斗顶,莲花华盖式藻井,四周饰以卷草,垂幔铺于四披,藻井四角有兽头衔珠流苏。整个窟顶遍绘佛教与中国传统神仙形象,空处填满云气。《庄子》有云:“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”。可以说此窟顶正是其真实写照。仰望窟顶,满天诸神,萦绕眼前,如登仙境。

在这里不仅有伏羲和女娲的形象,有《山海经》中的神兽开明、乌获、中国道教的雷神形象,还有源自于印度的飞天和古希腊的阿波罗神,中国的神也出现在佛教的殿堂里,如朱雀、玄武等,都是中国神话中的主要元素。这些形象共同融入在一个画面中,正是著名学者季羡林先生曾说过的:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的河西走廊敦煌和新疆地区,再没有第二个了。”

常书鸿:此生只为敦煌

□高荣伟

他是一位画家,也是现代油画大师,同时他还有一个称号广为人知——“敦煌艺术研究家”。他自称“敦煌的痴人”,因其一生致力于敦煌艺术研究保护工作,人称“敦煌的守护神”。

早年,他留学法国,在近10年的绘画学习创作中,多次获得金、银质奖,成绩斐然。然而,蜚声海外的他,怀着“败子回头,振兴中华”的意愿,毅然回到正值抗战时期的祖国,在风沙弥漫的大西北,率领一干人埋首荒漠,潜心研究敦煌艺术,几十年痴心不改。

此系何许人也?他的名字叫常书鸿。

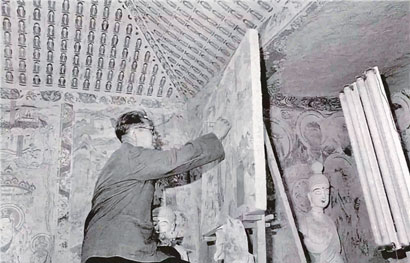

常书鸿在敦煌临摹壁画。

常书鸿,1904年出生于杭州。1927年6月,常书鸿带职自费赴法国留学,11月考入里昂美术专科学校预科学习。经过4年苦学,他以全市第一名的成绩考入巴黎高等美术学校,投身著名的油画大师劳朗斯门下深造。他的油画《葡萄》《沙娜像》《裸妇》《病中的妻子》等被法国蓬皮杜艺术文化中心、里昂美术博物馆、吉美博物馆等机构收藏。

凭借高超的绘画艺术,常书鸿在巴黎画界声名鹊起。当时的巴黎艺术圈预言,“这位中华学子只要在巴黎坚持住下去、画下去,那么,毫无疑问,世界艺术大师的伟人祠里便会刻上他的名字。”

虽然获得了令人羡慕的荣誉,但身为华夏儿女,常书鸿炽烈的爱国之心一直跳动不息,他的脉搏一直与遥远的祖国的心脏一齐跳动。

1935年秋的一天傍晚,常书鸿在巴黎塞纳河畔的一个旧书摊上随手翻阅时,一本《敦煌石窟图录》吸引了他的目光。这本古老的线装书盒共分6册,约收藏400幅有关敦煌石窟和塑像照片。一个新奇的世界仿佛一下子向他洞开了——那是从北魏到大唐时代的佛教艺术图画,其恢宏磅礴的构图和笔触,足以与拜占庭基督绘画媲美,其奔放的风格比西方现代派还要粗犷,彩绘人物更是画得细腻生动。常书鸿十分惊奇,方知在中国还有着这样一座艺术宝库的存在,且在法国早已引起了轰动。

古老的祖国文化,仿佛一块磁石,吸引着这位年轻的艺术大师。一种震撼在他内心涌动,让他产生了放弃巴黎优越的生活条件和工作环境的念头:“敦煌!那才是我心中的艺术圣地!”

1936年,常书鸿踏上归国之路。1942年9月,在国民党元老于右任先生的建议下,经多方努力,国立敦煌艺术研究所成立,常书鸿任所长。

然而,在那个年代,虽然成立了敦煌艺术研究所,却拨不出多少经费。在梁思成、徐悲鸿鼓励下,常书鸿决定靠画展自筹经费。

半年之后,期待已久的敦煌之行终于开启。常书鸿一行4人乘破旧的卡车沿着颠簸的公路西进,没有公路的地段,他们就换骑骆驼。去敦煌的路途是枯燥的,从逐渐消失的绿色,到满眼黄土枯草,再到无边沙漠。白天整天曝晒,加上漫天的风沙,到了晚上又冷得无法入眠。

经一个多月的艰辛跋涉,1943年3月24日,魂萦梦牵的敦煌终于出现在常书鸿的眼前。站在垒垒如蜂房的洞窟前,他凝视良久,心潮汹涌。穿梭于绚烂如珠玉的壁画彩塑间,尽管内心早有准备,但他还是“不由屏住呼吸,感到惊心动魄”。

此时的莫高窟,已经破败不堪。附近的农民不仅在洞窟里生火做饭,而且还在莫高窟前的绿洲中放牧,周边满目黄沙,条件艰苦得让常人难以想象。荒凉的百里不见一村一人,还经常有狼群出没。

按常书鸿自己的话说:“从我们到达莫高窟的第一天起,我们就感到有种遭遗弃的服‘徒刑’的感觉压在我们的心头,而这种压力正在与日俱增。”在千里沙漠的一个点,于荒无人烟的绝境中,常书鸿一干人忍受着被世人遗忘的苦痛和恐惧。原本为绘画艺术而来的艺术家们,下车伊始,第一件事情就是清理敦煌莫高窟里多年的积沙,原本拿画笔的手开始卖力地挥动起铁锹。

到了敦煌之后,常书鸿放弃了个人的艺术创作,带领研究人员清沙筑墙、整理资料、修复石窟塑像,在莫高窟开始了艰苦的拓荒工作。每一天,常书鸿和他的同伴日出而作,日落而息。

为了解决最严重的流沙侵袭问题,常书鸿想尽一切办法,把洞窟的积沙清理掉,筑起了一道千米长的沙土墙,矗立在千佛洞前。他和同事们为洞窟编号,一遍遍临摹敦煌的壁画,开始对敦煌进行系统有序且细致地研究与保护。

1945年7月,国民政府教育部下令撤销敦煌研究所,莫高窟交给敦煌县政府。常书鸿得知消息,四处致信,寻求支援。每封信的后面,他总是忘不了加上这样一句掷地有声的话:“我所同仁,誓死不离敦煌!誓死不离莫高窟!”

就这样,常书鸿和他的同事坚守敦煌,一待就是几十年。他的研究在国内外声名鹊起,成了名副其实的“敦煌守护神”。1982年,常书鸿担任国家文物局顾问迁往北京,但其心依然在敦煌,在他屋子里更是挂满了风铃,每每风吹铃响,他对莫高窟的思念和祝福也随风而来。

原来,莫高窟有一座倚崖高楼,人称“九层楼”,其檐角都挂着铃铎,叫做“铁马”。不管白天黑夜,这些“铁马”都在风中摇曳,叮当作响,悠长、浑厚、苍凉。常书鸿听了几十年,风铃声,已经融入到了他的生命中。在北京安度晚年的日子里,他在屋里挂上风铃,仿佛自己依然身在敦煌。

一次,日本著名作家池田大作来访,他问常书鸿:“如果来生再到人世,你将选择什么样的职业呢?”常书鸿不假思索地说:“我不是佛教徒,不相信‘转生’。不过,如果有来生,我还是敦煌人常书鸿。”

1994年,常书鸿逝世,享年90岁。按照他的遗愿,常书鸿魂归敦煌。魂兮归来!敦煌,就是他的家。在这里,他度过了大半生,这是给了他无数欢乐和悲伤的地方。常书鸿墓碑面对着莫高窟的标志性建筑九层楼,在一方黑色的花岗岩大碑上,镌刻着赵朴初为之撰写的大字:“敦煌守护神常书鸿”。

常书鸿永远不会离开这里了。