抗战时期“文军”在贵阳行迹

□文/图 刘福林

1937年,七七事变后,北平沦陷,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学被迫南迁至长沙,联合组成了“国立长沙临时大学”。数月后,南京、武汉沦陷,长沙告急,1938年1月20日,长沙临时大学第43次常委会作出学校迁往云南昆明的决定,组成“国立西南联合大学”。1938年2月,“临大”师生分三路进行西迁,一路经粤汉铁路,经广州、香港、过越南进入云南;一路乘汽车沿湘桂公路经桂林、柳州、南宁,过越南入云南;再一路是由大学教授领队的青壮年学生湘滇黔旅行团,从长沙出发,历时68天,徒步跋涉1600公里抵达昆明。师生湘滇黔旅行团西迁这一重大历史事件,被称为“世界教育史上的新篇章,可以说是空前的,也是绝后的”“堪称中国高教史上的壮举”。由于他们都是知识分子,全程实行军事化管理,故又有人称之为“文军长征”。

这次“文军长征”队伍有学生288人,由黄钰生、闻一多、袁复礼、曾昭抡、李继侗、吴征镒、许维遹、李嘉言、毛应斗、郭海峰、王钟山等11位自愿参加步行的教授、助教和教员组成教师辅导团。临行前,湖南省主席张治中给旅行团赶制了统一的行装和纸伞,又指派50岁的前东北军师长、中将黄师岳担任旅行团团长,保护师生安全。全团实行军事化管理,所有团员每人配备长沙名产大型油纸伞一把,学生一律穿草绿色制服,扎绑腿,穿防滑草鞋,外罩黑色棉大衣,背干粮袋、水壶等,有些人还自备了竹制手杖。这支军事化管理的文军长征队伍在数千里跋涉中,也曾经穿过贵州省省会贵阳城,并在这里留下了许多珍贵的事迹。

1938年2月19日傍晚,旅行团夜渡湘江,正式起航。3月30日,旅行团在距贵州龙里15公里的地方,到达了当时属于贵阳县第一区的谷脚镇谷脚村。上午10点18分,到了距贵阳市区22公里的“谷脚街”。因为不急于赶路,他们便在街边坐下吃午饭。此地卖饭的店主一碗一碗地卖饭,按照碗的大小每碗一百文和二百文收费,菜不另收费,可以任意吃。没人吃饭时,这些菜摆在桌子上用竹篾制的罩子盖着,客人入桌,揭开就吃。每张桌子摆4碗饭,从菜盆里舀两碗菜,不够自己添,通常是辣椒、青菜或芥菜根。当时此地一角国币可换八百文,这样他们不到五分国币就能饱吃一顿了。这个小饭店从来没有接待过如此多的饭客,老板娘加紧煮大锅饭,炒大锅菜,加摆桌子板凳,屋里摆不下,就扩展到街边人行道上,忙乎了好一阵。旅行团中经济条件好的老师还买了当地米酒解乏。曾昭抡教授共花了一千文吃了两大碗猪油蛋炒饭。对途经谷脚镇的情形,曾昭抡教授后来还写了一篇短文《谷脚街》,发表于1939年7月《中央日报》(昆明版)。短文描述道:此地“真是穷得可怜,公路的打通,也没有能够把它们从贫穷拯救出来,在公路上赶路的人,饿了就到这些村子里的饭铺去吃饭”。“谷脚街是一个典型的黔东小乡村,坐落在高高的山顶,公路从村中穿过,饭铺沿路而开”。他正吃饭的时候,一位当地妇女进来了,径直坐到他对面,并且跟他搭讪起来,说她昨天见过曾昭抡,她也住在龙里,今天也到贵阳去。

吃过饭后旅行团继续踏上征途,在“甘粑哨”集结整队,向贵阳挺进,于当天下午傍晚时分到达了贵阳城。当时天空下着毛毛细雨,旅行团因穿草鞋,走泥泞小路,裤脚上都溅上了泥浆,显得狼狈。一位老师在日记中写道:“阴雨中整队入城,草鞋带起泥巴不少,甚为狼狈,曾先生之半截泥巴破大褂尤引路人注目。”

“有朋自远方来,不以乐乎”。时任贵州省建设厅厅长的周贻春,曾经担任过清华大学校长,得知离别近20年的清华大学师生步行千里来到贵阳,大有久别重逢之喜,于是吩咐下属为他们安排食宿之地,并定在3月31日晚设宴为旅行团诸先生洗尘。晚宴十分丰盛,气氛热烈,周贻春一桌桌地敬酒,畅叙校友之情,盛赞师生长途跋涉,为国分忧,教育救国的可贵精神。4月3日上午,贵州省主席吴鼎昌在当时的城郊(现在的城中)王阳明祠举行欢迎会,欢迎旅行团的到来。欢迎会除了双方负责人互相发言的交流外,师生们还参观游览了阳明祠,了解王阳明贬谪修文悟道,在贵阳各书院讲学的情况。下午,清华同学会贵阳分会在省党部大礼堂举行欢迎会,与旅行团师生举行了大联欢,以唱歌跳舞和座谈方式,交流校友之情。

旅行团在贵阳停留期间,除了集体活动外,还有一些个人单独行动。闻一多教授单独寻访了1919年在清华大学读书的几位学生,又特意找到王家巷,准备去拜访被鲁迅先生称之为“贵州的乡土作家”的蹇先艾,但是没有遇到,却见到了蹇先艾的好友、文化人桂百铸先生。友好交谈中,闻一多发现墙壁上挂一把月琴,断定桂百铸必定弹得一手好月琴,便恳请他当面弹几曲。桂百铸欣然应邀弹奏了《水仙操》《归去来兮辞》等古典乐曲,闻一多听得赞不绝口。闻一多又兴致勃勃与桂百铸谈起了他在沿途收集到的贵州民风、民俗和文物古迹,还就旅行团中的学生收集到的贵州山歌民谣与桂百铸进行了民间文化的交流,谈兴很浓,一直谈到由桂百铸请客共进晚餐。

第二天,桂百铸又邀请闻一多游览了黔灵山,此外还有李继侗、吴征镒教授和生物系学生姚荷生一起陪游。桂百铸像导游一样一边游览一边介绍黔灵山的山水风光、历史文化和文物古迹。他们共游览了麒麟洞、九曲径、弘福寺等众多景点。桂百铸介绍了黔灵古刹的来龙去脉、宗教文化、各处景点的文物古迹以及各个时期社会名流在黔灵山的留迹。闻一多等听得兴奋入神,在此祖国危难,山河破碎的时刻,他们无不从心灵深处激发出一种对祖国悠久文化的眷恋之情和对日本强盗打碎我大好江山的切齿痛恨。采集标本的师生在山林中发现从国民党部队逃跑出来后被抓获就地枪决的壮丁横尸山野,无人掩埋。闻一多听了师生们的反映,又联想起国民党兵役局某些人出卖壮丁、克扣士兵粮饷等恶行,愤怒地说:“这些人真是丧尽天良!这是最大的犯罪,老天会有报应的!”闻一多也向陪同游览的桂百铸等人介绍了东、北、中、南地区抗战的情况和三所大学西迁的目的和意义。

在沿着九曲径登山到达洗钵池时,他们巧遇了贵州知名人士任可澄、向义。双方相互介绍认识后一同向上游览相叙。任可澄还在弘福寺大厅桂花树下招待大家喝茶深聊。任、向二先生向客人谈起了与弘福寺相关的名人、名联和诗词;闻一多介绍了全国的抗战形势和三所大学被迫南迁、西迁的具体情况。闲聊中,闻一多聊起了清华学生刘兆京抄录的甲秀楼长联,认为品位和文学艺术价值很高。向义说,弘福寺也有一副由清道光年间刘贡拟撰的长联,也不逊色于甲秀楼长联。在任可澄提议下,向义背诵了这副长联。闻一多听后感到意味深长,掏出随身携带的速写本,请向义将这副长联写在速写本上。长联如下:

夜郎非自大,筑国久可称雄。文学创始人,《尔雅》是训诂鼻祖;赋才素称盛览,咨访相如;经术幸肇尹珍,师承许慎。谪来新建长庚,愈开风化;继起柴翁眄(耳)叟,共仰名儒;周渔璜巡阅江左,黎莼斋持节海东,屈子数英雄俊杰,越古超今。噫!定兴的,果勇候,状元赵夏,科甲仕宦,更无论矣,洵非地属边荒,徒说苗蛮仡佬。

黔山着神灵,禅林首开名胜。佛法传西域,白马号僧寺权舆;沙门辟于汉明,几度遣使;信教莫如梁武,三度舍身。话到东坡贾岛,雅好浮屠;溯至康乐远公,结为联社;刘舍人僧舍雕文,王右丞摩诘为字,论身证香火因缘,前生后世。吁!洞中天,壶里月,囊内乾坤,怪诞神仙,姑妄存焉,应识行修净土,忘却富贵荣华。

闻一多仔细品味了抄在本子上的长联,觉得有些疑惑难解,谦虚地请教道:“夜郎国有无定论不妄说,司马相如、尹珍倒是略知一二,致于周渔璜、黎莼斋(昌庶)、果勇候(杨芳)、状元赵(以炯)夏(同歙)倒是要请教各位先生。”闻一多虽为学识渊博之大的学者,但毕竟对贵州的历史文化尚无细研,对于在全国知名度不是很高的贵州历史文化名人知之不多。于是任可澄、向义一一向闻一多讲解了长联中所涉及的贵州历史文化名人的情况。听了他们的解释后,闻一多感到很满意,感叹道:“我今天喝了你们的茶,说贵州地灵人杰有拍马之嫌,但藏龙卧虎之论也不为过,只是远在深山人不识啊!”

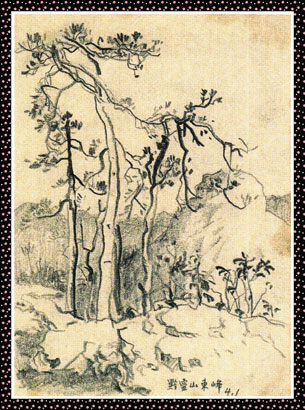

喝完茶,任可澄又领着旅行团的几位教授和学生登上黔灵山顶俯瞰贵阳山城的壮美风光。作为画家的闻一多,在陶醉于山水风光与人文景观中时,还忘不了他的速写画老本行。他在登九曲径小憩时,面对山下树林间在寒风中抖瑟的破旧农舍,挥笔画下了一幅速写《黔灵山脚》;登上山顶环顾四周后,东峰的苍翠古松,触动了他的灵感,他又挥笔勾勒出另一副速写《黔灵山东峰》。这是这位学者艺术家留在贵阳山城的宝贵文化遗产。

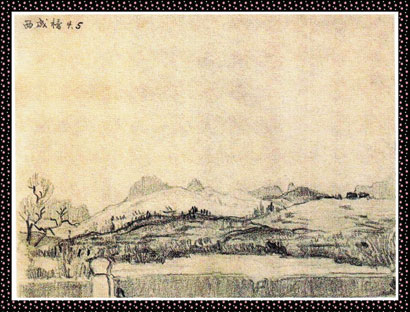

文军长征旅行团在贵阳停留了4天以后,整装出发西行,当天下午赶到当时的清镇县。清镇县政府的接待工作有点应付差事,将他们安排在城东东门桥东山上的破庙里食宿。师生们以野炊方式解决了晚餐,在庙中厅堂、厢房打地铺睡了一夜。天黑之前师生们在庙中参观游览,在山顶上远眺观景也很乐观。闻一多打开速写本,画下了一副速写作品《清镇县东山寺》。第二天凌晨,旅行团浩浩荡荡朝着平坝县方向向西渐渐远去了。在行进途中,闻一多又画了一副清镇的《西城桥》,这是他留在贵阳地区的最后一份文化遗产。

▲湘滇黔旅行团出发时的情景。

▲乘车先抵昆明的师生成立了国立西南联合大学,图为联大师生慰劳徒步旅行团入城时拍下的照片。

▲闻一多在黔灵山和清镇的速写画。