黔山秀水多锦绣 贵州故事更动人

□顾雪松

人生就是一场旅行。随着物质生活的不断提高,人们的精神需求也越来越丰富。“人们不应该把旅游业单纯看作是一种商业,而应该看作是人类彼此间相互了解和理解的途径。”网络中流行这样一句话:要么读书,要么旅行,身体和灵魂总有一个在路上。一场“说走就走的旅行”中“说走就走”的意义,不是身体上的不做准备,而是行程跟随我们的心灵,是心之所向。旅游使来自不同国家和地区、不同文化背景的人们相遇,并因此认识到多元文化的存在,促进了文化沟通与交流。

旅游皆传播

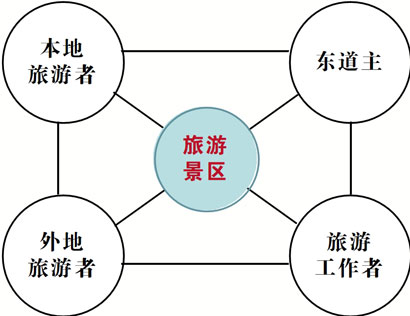

旅游是一个产业,同时也是文化交流活动。旅游是一种媒介,是一种传播类型、传播渠道,在旅游传播过程中也能产生多样化的传播效果。旅游中的交往和交流,主要是通过“人媒介”,以人际传播的模式实现。旅游传播既有信息和文化的交流,又有物质经济的交易。随着新媒体的发展,旅游信息的传播方式更多元化、多样化。

“山地公园省?多彩贵州风”:贵州形象重构

贵州因山而名、因水而美,山川秀丽、生态良好,山地和丘陵占到国土面积的92.5%,处处是青山绿水,素有“公园省”之美誉。贵州省委、省政府明确提出打造“山地公园省·多彩贵州风”旅游品牌新形象,大力发展全域旅游,把贵州打造成世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,把旅游业培育壮大成为新的重要支柱产业。2016年,国家旅游局先后两次公布“国家全域旅游示范区”创建名单,我省18个地方入列。

旅游:贵州形象传播的主题

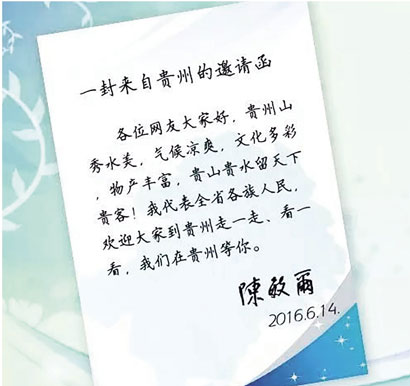

2016年6月,一封来自贵州的邀请函,创新互动宣传报道模式引发了一场“贵州旅游热”。时任贵州省委书记陈敏尔在多彩贵州网内容中心中央编辑室,与网友进行亲切互动,并通过多彩贵州网官方微博向全球网友发布邀请:“贵州山秀水美,气候凉爽,文化多彩,物产丰富,贵山贵水留天下贵客!我代表全省各族人民,欢迎大家到贵州走一走、看一看,我们在贵州等你。”不到24小时,“一封来自贵州的邀请函”微博话题阅读数突破2000万,火爆微博平台!

贵州通过外交部向世界说:让多彩贵州风行天下

2016年4月,“山地公园省·多彩贵州风”全球推广活动启动仪式在韩国首尔举行。陈敏尔作推介讲话。来自韩国政府、企业等代表约300人参加了会议,并欣赏了贵州民族歌舞推介演出。活动现场播放的韩文版《飞越多彩贵州》视频,即景展示了独具贵州特色的山、水、路、城,迅速给韩国朋友勾勒出贵州概貌,吸引韩国游客来贵州旅游。

随后,一部题为《相约未知地带—贵州篇》的纪录片在法国国家电视台播出,得到广泛关注。节目组选取贵州一个偏僻苗寨为“未知地带”,在近两小时时长的节目中,通过法国节目主持和嘉宾的介入,展现了他们与三位苗寨村民朝夕相处十多天的感人故事。节目未播先热,《巴黎人报》等知名媒体都使用了《相约未知地带——贵州篇》的剧照作为封面,让法国观众对贵州产生了浓厚兴趣。

2016年11月,在美国总统竞选日,整个美国的电视台都在直播,气氛正紧张时,一段画风清奇的广告出现了——这段名为《山地公园省,多彩贵州风》的短片,是贵州省为了让全球各地更多人认识贵州、了解贵州、感受贵州的绚丽多彩,吸引世界各地的游客前来游玩而特别制作的旅游宣传片,这样的强势出现,瞬间吸引了美国人民的目光。

同年12月6日,中国外交部迎来“贵州日”,以“开放的中国:多彩贵州·风行天下”为主题的贵州省全球推介活动在京举行。时任外交部部长王毅,时任贵州省委书记、省人大常委会主任陈敏尔亲自上阵,为多彩贵州当起“宣传员”,向世界推介贵州。

旅游传播与贵州故事

自然山水成为绿色生态文明的重要载体

一直以来,贵州始终坚持贯彻绿水青山就是金山银山这一生态理念,坚持生态优先、绿色发展,坚定不移实施大生态战略行动,提供更多优质生态产品满足人民群众美好生活需要。贵州的自然美景数不胜数,有梵净山自然保护区、小七孔水上森林、黄果树瀑布、马岭河峡谷,赤水桫椤国家级自然保护区、赤水竹海等等,四面八方,星罗棋布的自然景观,成为贵州绿色生态的显著标志,吸引了省外、国外的众多游客,也讲述着贵州生态文明建设从“试验区”到“先行区”的发展历程。这是贵州坚守发展和生态两条底线,在“先行区”建设中作出的贵州示范,创造的贵州样板。

红色景区传播红色文化

贵州拥有丰富的红色资源,红色文化、长征文化,成为重要的红色旅游资源,过去峥嵘岁月留下的红色记忆也成为传播红色文化的重要载体。在贵州文化旅游中,红色旅游近年来迅速崛起,吸引数百万游客前来参观学习。如广为人知的1935年遵义会议,是我党历史中具有转折意义的重要会议;红军在贵州的多次战役,诸如突破乌江、四渡赤水、娄山关战役等等,都为我们今天所熟知。贵州红色旅游因其文化感染力,不但传递着革命的历史,更传承了革命的精神,包括了“红军不怕远征难、万水千山只等闲”的革命乐观主义精神,实事求是、解放思想的遵义会议精神,红军的不怕艰难、艰苦奋斗的精神。

少数民族乡村旅游传播少数民族文化

贵州有丰富的少数民族资源,现有少数民族近50个,保留了丰富的少数民族文化,近年来,少数民族乡村旅游成为少数民族文化传播的重要载体。1991年,贵州提出了“旅游扶贫”的发展思路,“以旅游促进对外开放和脱贫致富”,选择了一批民族村寨作为乡村旅游开发的试点,力图把贵州建成多民族特色文化和喀斯特高原生态旅游的重要目的地,将收入高和素质相对较高人口引入低收入人口居住地,实现信息、技术、资金、商品等的流动,促进乡村和贫困落后地区的发展。少数民族的节日、风俗、饮食等成为旅游项目,游客的思想认识和旅游活动中的关注点,触动了少数民族对本民族文化的自觉与自省,对于少数民族传统文化的保护与发展有导向性,加快了少数民族传统习俗的新陈代谢。

科技活动旅游中科学技术发展的传播

“中国天眼”,落户贵州,带火平塘国际天文体验馆,成为青少年科技旅游的重要打卡地。世界上最高的六座桥,贵州省内就有三座。随着县县通高速工程的实施,贵州的桥梁建设、桥梁建设技术在国际领域产生影响,实现“交通与旅游融合”“桥梁与旅游融合”。如贵州省平塘县天空之桥服务区,打造“桥梁+”特色旅游,以“桥”之名创特色,驾车穿过平塘特大桥就能到达天空之桥服务区,在这里能看到平塘特大桥的全貌,也能明白为什么取名“天空之桥”;“桥梁+旅游”带动发展天空之桥服务区与平塘县的天眼、天坑、天书等景区,共同构成平塘县的“四天”旅游带,让游客在休闲旅游活动中,感受到贵州科技发展的成就。

旅游传播与贵州文化自省、自信

绿水青山,生态贵州故事。相关贵州旅游的多个账号,在微信公众号、抖音平台都发表了报道生态贵州的相关文章,如红色景区讲述红色故事,传承红色文化传承;少数民族乡村旅游展示了多民族和谐共处的贵州故事;天眼技术天眼博物馆、桥梁博物馆等等科技成就,讲述贵州科技发展的故事等。这些旅游景点,不仅为旅游者提供了休闲观光的目的地,也成为讲述贵州故事,提振贵州文化自信的重要基地。

新国发2号文件,让贵州省迎来新黄金十年。贵州省委省政府提出的围绕“四新”主攻“四化”的发展战略,把旅游产业化提高到新的高度。随着贵州旅游业的发展,贵州的文化建设和传播也将迈上新的台阶。

(作者系省政协委员,贵州财经大学文学院院长。)