贵州缺盐历史与黔人舌尖智慧

□赵修朝

在其他一些地方,做菜的人问吃菜的人菜肴是否咸淡可口,一般会问:“咸不咸?”贵州一些中老年人表达这种意思,其问话通常是:“香不香盐?”他们对于盐的味道不说“咸”,说“香”,自有其历史原因。

早在遥远的春秋时代,齐国管仲为筹措巨额经费助力齐桓公成就霸业,开创性地制定一套《正盐筴》,实行盐、铁由国家垄断经营,专控专卖,层层收税,严禁私营。其“良策妙计”一经设施,国府的财源滚滚而来,此后历代统治者皆如法炮制。汉武帝将盐业收入拨归大农(相当于财政部),对盐业进行专卖管理。五代时期的后唐对盐实行官商并卖,在州、府、县、镇设置榷盐场院,由官方自卖,乡村僻壤,才准许通商。为使官辖区域畅销,实行“计口授盐”,按户俵配,不准转卖,只准食用,“食盐”之名称,即由此得来。宋代规定私自贩盐十斤者处死。明清两朝仍实行食盐专卖制度。长达两千年的食盐专卖制度有利于国家聚财,据著名历史学家吕思勉研究,“近世田赋而外,税收发达的,当推关盐两税。”以唐朝为例,盐的收入,竟然“居赋税之半”。但同时却加重了人民群众吃盐的困难。贵州是全国唯一不产盐的省份,而且很多人家穷得“人无三分银”,于是乎,历代贵州百姓便沦为吃盐最为困难的庞大群体了。

据《中国盐业史》记载:“贵州全境多山,地形崎岖,交通阻塞,陆运需要人背马驮,水运要盘滩过载……历代统治者官商一体,层层盘剥,盐价奇昂,劳动人民长期以来深受贵食、淡食之苦。”历史上销往贵州的主要是川盐,川盐属于井盐,生产过程需经凿井、汲卤、输卤、煎盐等许多流程。“白头灶户低草房,六月煎盐烈火旁。走出门前炎光里,偷闲一刻是乘凉。”从吴嘉纪这首绝句可知,只是煎盐这一项生产程序,其从业者就够辛苦了。生产投资大,成本高,食盐昂贵自是情理中事。

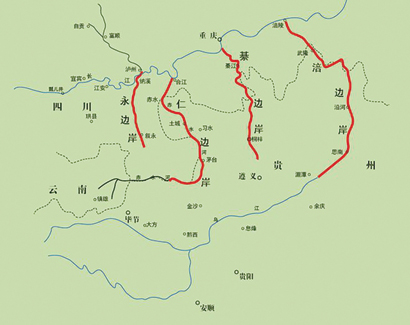

道途遥远,水陆交通落后,运输效率低代价高,则是盐价昂贵的另一原因。尽管贵州境内元代即已修竣连通川、滇、湘、桂的五条驿道,但坎坷崎岖,车辆不通,川盐从陆路入黔,全靠人背马驮,且以人背为主。从水路运盐,到有些码头也需把盐包从船上搬下来由陆路运转到滩上,空船“轻装”前进一段,然后再由人力把盐背到船上。这就是杨文莹《黔阳杂咏》所“咏”的“国号无盐仰蜀商,山程千里转船忙”那种川盐入黔的情景。长途运盐催生了一大批“盐巴客”,其中以背篼背盐的叫“背子客”,租赁马匹驮盐的叫“脚户”,他们都是为盐商卖命的苦力。蹇先艾的《盐巴客》说:“他们又有一种特别的本领,便是背上驮着仿佛大理石块子的盐巴,重叠着像两三尺高的白塔,和骡马一样,跋涉十天半月以上的坎坷长途,每天走七八十里或一百里。”这正如《黔书》所载:“黔独无盐,仰给于蜀……又不可以舟车通,肩疮蹄血而后至,其来也不易,则直不得不昂。”

倘若食盐市场允许自由流通,盐价或许会有所平抑,人们吃盐的困难也许会有所缓解。但官方的某些调控举措,反而适得其反。比如贵州距川、滇两省较近,运输成本相对低廉,但明朝官府鉴于淮盐、浙盐挤压,便启动政策杠杆,鼓励商人从距离贵州更远的沿海地区运输淮盐、浙盐入黔,抑制川盐、滇盐入黔,致使黔盐更为昂贵,明代有关记载是“斗米斤盐”;清代《黔书》的记载是“十钟不易一斗”;民国时期的《定番县乡土教材调查报告》显示,每元大洋只能买到三斤。直到1942年,茅盾所作《贵阳巡礼》还提到:“‘盐’的问题,在贵阳似乎日渐在增加重量……官价每市斤在两天之内由一元四涨到一元八角七分。”更有甚者,据1949年2月10日《建教报》载文,贵阳市因部分盐官和盐商舞弊营私,“以致造成一百元一斤的黑市,且还难以买着” 。

贵州群众缺盐的状况,多种史志均有记载,一些方言俗语和文艺作品亦有反映。《平坝县志》说:“山谷中人,往往有乏盐淡食者。”《开阳县志稿》记载得较详:“至如乡村人家,大多视盐为肉,极其珍贵;市盐回家,并不舂粉,以块盐置碗中,和水及辣椒作菜,稍有味,即取出,甚有全年以内仅年节及收获时期始食盐者。”

贵州俗语中曾有“要吃盐,过大年”的说法,可见普通人家平时没有吃盐的“口福”,只有“欢度”新春佳节的时候,可望破例打一打牙祭。外地人吃饭时如果觉得菜咸了,每每埋怨一声:“盐不要钱买呀!”贵州人则通常会指责做菜的人:“打死盐巴客了?”意思是说,除非把背盐巴的苦力打死,抢劫了一些食盐,做菜时才舍得多放一些,这分明是含泪的“黑色幽默”。一些贵州老人对盐的味道不说“咸”说“香”,原因就在于从前很多贵州人长久吃不上盐,早已“嘴里淡出鸟来”,偶尔有机会“享受”到有盐的菜肴,顿觉口颊生香,欢喜得以 “香”字表述盐味,久而久之,就形成了“香不香盐”这样的方言。

俗云开门七件事,柴米油盐酱醋茶。盐是日常生活七种必需品之一,人们居家过日子,不可一日无此君。在极度缺盐的历史背景下,贵州的广大贫苦百姓是如何做菜吃菜的呢?本分而智慧的贵州百姓们最常用的一种办法,就是创造性地节约用盐。他们把盐块儿用线拴起来,做菜时提着线头儿在菜锅、汤锅里涮一下,即提出来。人们形象地把这样的盐叫作“吊吊盐”“涮涮盐”“打滚盐” “跳水盐”“洗澡盐”。有的人家连“涮”一下也舍不得,只能将盐块儿让需要特别照顾的老人或孩子轻轻舔一下,这样的盐,他们叫“舔舔盐”。更有一些人家连“舔”也“舔”不起,只好弄块儿形似盐巴的石子儿在饭碗里杵一下哄骗孩子,这样的“盐”,他们叫“杵杵盐”。几年前,江苏新闻工作者王喜根来贵州赤水大同古镇采风,获悉贵州先民居然这样吃盐,在其著作《寻找中国古村落》中惊讶地称之为“近乎荒诞的故事”,但这样的“荒诞故事”,在贵州历史上曾经相当普遍。

贵州人吃饭不管菜多菜少,哪怕在几大碗几大盘的宴席上面,蘸水每每必不可少,这是从前因为缺盐养成的一种饮食习惯。由于炒菜需要相当数量的食盐,从前的贵州人为了省盐,将棒豆、白菜、小瓜、苋菜等蔬菜或豆腐、洋芋以清水烹煮,以辣椒面、葱花、木姜子加少许食盐做成蘸水蘸着吃,这样既省盐又“下饭”。李祖章《黔中竹枝词》“山腰茅店客停车,玉米为餐佐豆花。淡食难堪增占水,海椒烧罢洗盐巴”,说的就是这种吃法。他说的“占水”就是蘸水,“海椒”就是辣椒,“洗盐巴”,就是上述“洗澡盐”。贵州人素菜蘸辣椒水习久成惯,时至食盐价廉的今天,这种吃法依然是餐桌上的保留节目。

如果家里一点儿盐也没有,贵州人亦有办法,就是《黔书》记载的“以辛代咸”。贵州人向来以“辣不怕”著称,很多菜肴离不了辣椒,烹制辣椒技艺独特,食用辣椒方法多样,“辣椒当蔬菜”成了外地人调侃的贵州之一“怪” 。“黔人嗜辣,良非偶然”,应对潮湿环境,以之驱湿抗寒,仅是原因之一。另一历史缘由,则是缺盐使然。食盐的主要成分是氯化钠,钠元素在人体内具有维持水电解质平衡、神经信号传导和参与肌肉收缩的作用。身体缺盐会引起食欲不振、头晕乏力等多种不适。辣椒的辛辣味能刺激人的味蕾,促进胃肠蠕动和消化液分泌,从而改善食欲,缓解缺盐引发的纳差乏力症状。现代科学证明,辣椒是高钠食物,食之还有助于补钠,这对于严重缺盐的贵州人更属于歪打正着。因此,聪明的贵州人便以大量食用辣椒作为应对缺盐难题的有效办法,同时,适当食用具有类似作用的生姜、大蒜和花椒。

老贵州人还有一种办法,就是用蕨灰、糯谷草灰或其他草木灰代替食盐。这些灰含有碳酸钾和微量的钙、磷、镁、铝、锰元素,具有淡淡的咸涩味,贵州先民们在无盐可用的情况下,就用这些灰腌鱼、腌肉、腌笋、腌菜,做蘸水、做灰豆腐,利用这些物质微弱的咸味调味佐餐。弘治《贵州图经新志》载:黎平府侗民“不食盐酱,以草木灰腌鱼、肉、笋、菜。”《思州府志》有当地百姓“佐食恒以蕨灰代盐”的记载。余上泗《蛮峒竹枝词》中“盘有山蔬频苦淡,蕨根渍水代盐尝”的记叙,毛贵铭《西垣黔苗竹枝词》中“莫厌蕨灰少咸味,迩来三月食无盐”的倾诉,蒋攸铦《黔阳竹枝词》关于“酉音菜珍同旨蓄藏,无盐巧用蕨灰香”的抒发,所写都是贵州贫民当年以蕨灰代盐的历史风情。

贵州先民们在生活实践中发现像南瓜尖、牛皮菜、油菜、菠菜、莴笋、枸杞芽、活麻尖等蔬菜和野菜含有淡淡的咸味,稍微放点儿盐就“香盐”了,在有这些蔬菜、野菜的季节,他们就尽量吃这些菜蔬和野菜。猪、牛、鸡、鸭、鹅等动物的血液含有钾、钙、磷、氯、镁等矿物质,能补充人体对这些物质成分的生理需要。从前的贵州百姓们虽然不了解这些化学元素,但动物血因为含有这些矿物质而具有淡淡的咸味,比较适合缺盐的人们的口味,贵州百姓们便用这些动物血做成血旺或血豆腐食用。肠旺面在贵阳问世后比较受欢迎,并很快发展成为特色小吃,即得益于贵州人喜食血旺的口味。

贵州人从前应对缺盐还有个“高招儿”,就是以酸开胃。食盐的氯离子是补充胃液的必需物质成分,严重缺盐会导致胃液减少而影响食欲。贵州先民们发现食酸能增进食欲,振作精神,他们把青菜、白菜、萝卜、油菜等蔬菜做成酸嫩爽口的酸菜,创制了风味独特的酸汤和酸汤鱼、酸汤火锅、酸菜豆米等特色菜肴,把莲花白、豇豆等蔬菜做成酸味醇和的泡菜,把西红柿做成便于存放四季可用的西红柿酱,把辣椒做成辣、酸、香味兼具的糟辣椒,使自己在严重缺盐的生活条件下,仍能维持良好的胃口。贵州先民们在长期缺盐的历史时期表现了坚韧而富有创造性的生活智慧。

川盐入黔四大口岸示意图