文物考古发掘调查中的黔西化屋村

□赵小帆

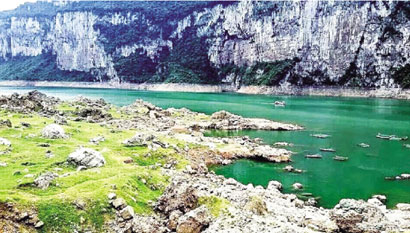

黔西市位于贵州中部偏西北、乌江中游鸭池河北岸,距毕节市区115公里,距省会贵阳117公里,交通位置显要,是黔中经济圈旅游、物流、商贸经济流向西北方向的第一要塞。化屋基苗寨,位于黔西县新仁民族乡,地处乌江南源和北源交汇处的三岔河畔,东风电站建在不远的地方。在化屋村侧背面,有一座山峰,远远望去像一颗竹笋,直上天际,当地居民称它为“笋子岩”,是化屋基标志性的地标之一。化屋村三面临东风湖,背倚拔地而起的天竹峰。湖水碧波荡漾、宁静秀美;天竹峰如刀劈斧削,险峻雄奇。如此的天造地设,让化屋村凭水临风、如诗如画、依山傍水、错落有致。如今盘山公路沿山而下穿过化屋苗寨,一直延伸到东风湖边。

从化屋基码头乘船游览“乌江源百里画廊”,沿途300多公里的风光恰如一轴轴精致隽永的画卷。乌江源百里画廊是千里乌江滨河旅游带的重要组成部分,是中国西部喀斯特地区高峡平湖的典范,有“头上天一线、峡中水一湾”的天然画廊之称。

1991年7—8月,贵州省文物考古研究所的考古队员曾来到这里,与村民在这片美丽的土地上生活了近60天。自1970年代以来,乌江流域贵州境规划建设东风电站。为配合东风电站库区建设,1980年代末,贵州省博物馆考古队在地处乌江上游鸭甸河与鸭池河汇流处的黔西县化屋乡文物考古调查中,发现了古代近百座民族石板墓,考古队抢救性清理发掘了75座明清时期的石板墓。独特的地理环境,使得化屋村较为完整地保存了传统的生产、生活方式和古朴的民族风情。至今,当时的考古队员们还对化屋村纯朴善良勤劳的村民们留有难忘的记忆。村民们在这片宁静的家园过着男耕女织、自给自足、几乎与外界隔绝的生活;他们有自己的语言,日常生活中穿着本民族的服饰,在服饰和发髻以及婚嫁丧葬等仪式中书写、重温着自己的历史和文化。特别是化屋村的女性,她们是文化传承的主体,一生坚守着民族传统的生活方式,从小就跟随母亲学习织布、蜡染、刺绣等传统民族手工艺——这是她们人人都必须精通的生活技能,也成了她们对自己的终极价值判断和生活信念。富有音乐禀赋的化屋基苗族人民创造了与山水相依相存的歌舞,独特的多声部民歌和转调唱法,将舞蹈和武术融为一体的“芦笙拳舞”和“打鼓拳舞”;精巧艳丽的蜡染刺绣服饰,延续着祖先留下的古老文化传统,是对历史的记载,对故乡的深情和对美好生活的憧憬……

贵州考古工作者的足迹曾经多次踏入这片土地,在这里调查发掘研究。

享誉世界的黔西观音洞遗址是贵州发掘的第一个旧石器时代遗址。1964年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在毕节发现黔西观音洞遗址,并由裴文中教授领队进行发掘、研究,揭开了贵州旧石器时代考古的序幕。该遗址是旧石器时代早期唯一一处文化遗址。遗址位于黔西县城南面约30公里的沙井乡,文化堆积层主要在西洞口内外,厚达8米多的堆积物自上而下划分9层,石制品和动物化石均出自第2—8层。1972、1973年的发掘,共获近3000多件石制品和大量的哺乳动物化石。石制品有石核、石片、石器三类。石器约占石制品总数的65%,其中主要为刮削器(占80%),其次为端刮器、砍砸器和尖状器。大部分石器是用石片加工而成,少数是用石核或石块制成。黔西观音洞发现的石制品,其打制技术、第二步加工方法和石器组合、种类等方面都具有明显的地方特点,已构成考古学文化的基本因素,所以,国内考古学已正式命名为“观音洞文化”。它是我国南方旧石器时代初期材料最丰富最具代表性的文化,具有重要的价值。

(作者系省政协委员)

化屋风光。

黔西汉墓出土的银带钩。