1938年至1946年,中国年代最为久远、建制最完整的第一所国立高等学府,位于福建省马尾镇的海军学校,在贵州桐梓办学8年,史称“桐梓海校”,为国家、民族培养了大量航海、轮机和造舰特殊人才。8年短暂历史,却成为中国海军历史上最珍贵、最难忘的一页。

大山里,有“一片海”

——“桐梓海校”的前世今生

□本报记者 顾 怡 田 野

2020年5月28日,记者随省政协港澳台侨与外事委员会赴桐梓县调研, 在这个黔北大山深处的小县城里,记者看到了“一片海”——桐梓海校陈列馆内墙上的一幅幅照片汇成的海洋。高宪申、周宪章、欧阳宝、邓兆祥……一个个挺拔的身姿、一张张英武的面容,掀起了记者内心的巨大波澜……这是一个什么样的陈列馆,为什么会有这么多与民国海军的相关的照片陈列此处?而其中有着怎样的故事?

据了解, 桐梓海校陈列馆是为纪念当年在桐梓办学的民国海军而建。2002年9月,“桐梓海校”遗址修复筹建基金会在桐梓成立,并在县城中心按原貌修复了海军学校。学校是一幢中西合璧式的三层楼建筑,青色的砖墙、红色的走廊和门窗,按照当年的旧貌进行了修复的海军学校分为有办公、教学和宿舍的主楼,和饭厅、图书馆、操场等附属场所。站在校址内,时间好似倒流,仿佛可见70多年前海军学校的学子们,为了国家的独立自由,在战火纷飞的年代里,坐在小楼里发奋苦读的场景……

在随后的走访以及查阅大量史料后,中国海军史上极为重要的一页在记者的眼中逐渐翻开——

缘 起

1937年7月7日,日寇突然向卢沟桥发动进攻,中国守军忍无可忍,奋起自卫,中国人民反对日本帝国主义侵略的抗日战争从此全面开始。

在整个抗日战争期间,关于中国陆军和空军的事迹比较多,但是很少有关于中国海军的事迹。那为什么关于中国海军的记载鲜少见到呢?主要是因为当时中国海军的实力很弱。在抗战爆发前夕,中国海军共有66艘军舰,总排水量6.8万吨,而此时日本海军的总排水量达120万余吨,在数量上已经输了不知多少,在质量上更是相去甚远。

而当时的中华民国海军承继为清朝时期的海军。海军的学员大多源自于中国第一所现代意义的海军军官学校——位于福州马尾的船政后学堂。

记者曾参观过福州马尾船政文化主题公园,公园内不但有中坡炮台、昭忠祠、马江海战烈士墓、圣教医院、英国分领事馆等大量船政相关古迹,还有新建成的大型船政群雕、船政精英馆等。其中的中国船政文化博物馆,为中国第一个以船政为主题的博物馆,通过大量船政文物、历史照片、图表、壁雕等,立体地展现了中国船政的诞生、发展,及以“精忠报国、自强不息”为主旨的船政文化。

记者在博物馆内了解到:

1866年末,船政的教育机构——求事堂艺局招取本地子弟入学,初期分设有白塔寺、仙塔街、亚伯尔顺洋房三处教学点,在1867年1月6日正式开学,主要教授简单的英语和数学等基础课程。同年10月,三处教学点迁至船政,其中亚伯尔顺教学点的学生直接归位船政前学堂,学习工程制造,另两处的学生则归为船政后学堂,学习舰船驾驶和海军知识,中国正规化的现代海军教育从此创生(诞生)。

船政后学堂育才成绩卓著,培育积累了中国第一批职业化的海军军官。李鸿章创办北洋水师时,即借才闽省,北洋水师、北洋海军的中高阶军官,几乎都是船政后学堂的毕业生。船政后学堂堪称中国近代海军军官的摇篮。

进入民国后,船政后学堂在1913年10月收归海军部直辖,更名为福州海军学校。1926年,原船政前学堂演变而成的福州海军制造学校,以及民国海军创办的海军航空专业学校——福州海军飞潜学校并入福州海军学校。

北伐战争胜利,南京国民政府成立后,于1931年12月将福州海军学校升格为海军学校,成为海军部直辖的唯一一个海军军官学校。

在福州马尾船政文化主题公园内四处游览,遥想当年学校之盛况,观今日之遗迹,历经百年风雨,沧桑变化,当年的精英们早已逝去,马尾船政逐渐演化为马尾造船厂、福建船政学校和船政遗址,但船政文化开拓进取、创业创新的精神,就如大山中的百年古树般,虽历经沧桑,依然枝繁叶茂。

血 战

据相关资料显示,1937年淞沪抗战爆发, 9月22日,日军第三舰队主力倾巢而出,以战舰10艘、飞机300架的庞大优势兵力,围剿据守江阴水道的中国海军守军。在激烈的战斗中,中国海军第一舰队旗舰3000吨级的“平海”号巡洋舰在一连四个波次共80多架次的轰炸机集中攻击之下,“平海”号严重受创,几乎倾覆,在舰艇机修人员及全体官兵的奋力抢救下才没有沉船。

9月23日,日本海军航空兵再次倾巢出动,对着没有任何掩护的中国海军狂轰滥炸。 “平海”号终因受伤过重,江水汹涌而入,战舰倾斜达30度以上。眼看战舰无法驾驶,官兵们仍拼死将所有炮弹抢救出来,并将舰艇向着江岸抢滩搁浅,然后趁着夜色将舰炮和重要仪器尽数拆下。 “平海”舰沉没后,舰队司令陈季良中将转移到“逸仙”舰,并将司令旗升起在“逸仙”舰上。

9月25日,日本海军航空兵又将攻击重点转到“逸仙”舰上。由于“逸仙”舰本身吨位及火力不及“平海”舰,尽管舰上官兵拼死血战,仅仅一个小时的激战之后,“逸仙”舰就已经遍体伤痕,终因机舱被炸而迅速沉没。海军部陈部长随时亲赴前线,巡察防务,指示机宜。……自是敌军谋我益急,日派敌机向我舰队压逼,冀遂其部破封锁线之企图。各舰奋勇抗战,并将舰队各高射炮构成一整个江阴封锁线之防空网,与敌机周旋三、四十日之久,敌卒不获一逞。……是役我“平海”“应瑞”两舰受伤,“平海”舰长高宪申正在指挥抗战,弹中腰部,伤势甚剧,高射炮指挥见习生孟汉霖、高昌衢接续炮击,并亲自发射,奋不顾身,均被弹阵亡,为海军抗战中之最先壮烈牺牲,其余员兵伤亡亦极惨烈。(国民党政府海军抗战纪事选摘 中国第二历史档案馆)

为了死守江阴水道,海军部部长陈绍宽急令第二舰队火速增援。然而,增援舰队主力舰“健康”号驱逐舰刚刚驶近江阴水面,就遭11架日机集中轰炸。虽击落敌机多架,但终因寡不敌众,“健康”舰中弹后缓缓下沉,舰长齐粹英中校以及官兵全体阵亡。 就是在实力如此悬殊的情况下,中国海军仍然坚持了一个多月的时间,为屏卫南京以及其后的武汉保卫战,争取到了足够的时间。

记者查阅资料时,曾看到两份1937年10月8日出版的《文摘—战时旬刊》,其第一号和第二号分别转载了《救亡日报》发表的田汉先生的文章《最近来沪的敌舰“长门”》《如何毁灭出云舰》。文中由于田汉对出云号的构造和薄弱点了如指掌,使得时任国民政府海军部长的陈绍宽“大为惊讶,钦佩莫名,特地打了一个电报向他致敬,并请他继续对中国的海军事业发表意见”。

淞沪会战爆发后,不但有很多像田汉这样的文化界名人积极为抗战贡献力量,很多资料显示,上海各界同仇敌忾,以各种方式支援前线抗战。新闻界更是积极为抗战呐喊奔走,在整个淞沪会战期间,《申报》《大公报》等各大报纸均不辱使命,鼎力声援抗战、劳军、劝募国债、捐款、收容遣送难民等。

西 迁

1938年5月31日至6月1日,日军大批飞机轮番对闽江口阻塞线进行突袭破坏。厦门要港司令部无力抵抗,将驻守厦门海军撤到马尾,与马尾要港司令部合并裁撤。厦门既失,福州难保。在这种形势下,马尾海军开始西迁的历程。

1938年5月,海军学校师生分批乘船转车到达湖南湘潭,在湘潭的李柳染堂继续教学。

1938年7月18日,海军训育主任周宪章,教官欧阳宝奉命到贵州寻觅海军学校新校址。他们在贵阳、清镇、安顺等县城寻觅房屋。最后寻到桐梓,虽然桐梓县城街市狭小,但地方干净、清静,是川黔公路的中间站,离贵阳、重庆均为一天的路程。

陈列馆内有一份内迁校址呈报函——

欧阳宝、周宪章奉令寻觅海校

内迁校址呈报函

部长钧鉴:

谨肃者职等自7月18日到黔后,即在贵阳清镇安顺等县寻觅房屋。惟近日贵阳因由他处迁来者日众,毫无余屋可赁。查清镇巢凤山巅有庙宇一所,因屋宇太少及饮水不便,不能适用。安顺虽属繁盛之区,尚有屋宇可赁,而环境太坏,不宜训练,亦难合选。最后乃至桐梓,此处为川黔公路之中央站,离贵阳、重庆均为一日之路程。桐地街市狭小,购物不易,但地方尚称清静,生活程度较低。所租房屋(租金每年四百五十元)为金氏节孝祠,中间为三层楼,两旁为二层楼。……好在一、二星期中即有一部份房屋可住员生,来时当无问题。距校址不远有公共体育场可以商借以为训练之用。桐地无银行,前在贵阳曾与上海商业储蓄银行办事处商洽,倘以后有款汇至学校,可由该行负责托农村合作金库划汇至桐,惟汇款必须确定为其必要条件耳。如属可行,俟学校移动后,再行正式接洽。至修理及添置各项详细账目俟工程完竣,当即禀呈。

钧览专肃,虔叩宗安!

职周宪章 欧阳宝仝谨叩

八、廿一(1938年)

从欧阳宝周宪章呈报函中可以看出,当年海校众人为寻觅新校址付出的艰辛和努力。

1938年10月,海军学校在湘潭三个月待命后,全校即迁移贵州桐梓金家楼。金家楼为三层楼建筑,是砖木结构,中间是正屋,两边加耳楼,正面堂堂正正,以上世纪三四十年代的当地来说,这已是全县最高和最好的楼房了。没有日机的空袭,学生得以安心读书。桐梓地处偏僻,虽经一年多的抗战,物价没有受到波动,每月九块法币的伙食费,食物非常充足。课余消遣,学生谢曾铿养起鸽子。海校学生在桐梓喂信鸽,给桐梓的养信鸽开了一个头。海校没有来之前,菜鸽都喂得很少,海校来了桐梓人开始学养信鸽,当地小孩没事就看海校放鸽子。学生杨福鼎写了一首诗,记载烽火中的琐事:

移校入黔金家楼

“击楫蛮烟里,时危且有贤。弦歌犹未辍,兵火不相煎。春暖栽花月,人间养鸽天。任教湖海去,夔益有楼船。”

苦 读

桐梓海军学校对学生要求极为严格,一年上课300多天,没有寒暑假,考试不及格一律淘汰,违反纪律要受到开除,教风与校风都非常严格。在这样的环境中,海校学生自觉形成了勤奋、刻苦、严谨、踏实的作风。

校长先是李孟斌,后是高宪申。训育主任先后是周宪章、邓兆祥,教官有陈承辉、李可同、欧阳宝、陈嘉震、周伯焘、高如峰、杨熙焘(学监)、刘荣霖等。

学生白天上课,晚上在教室里微弱灯光下辛勤自修。即使是严冬飘雪,大家仍用冷水洗脸。由于学校操场有限,学生们都到桐梓体育场锻炼。踢足球、赛跑、掷铁饼、铁球。游泳则在桐梓小河里,其中有个较深的水潭也就在那里学跳水。打篮球、排球、跳高、跳远、三级跳、单杠、双杠一般则在校内操场进行,兵操多数也在内操场进行,少数在体育场练。

记者看到,在陈列馆的一楼,还原了一间学员们的宿舍,是简陋的木质结构,但内务却十分讲究,上下结构的木床上盖白被单,被子整理得有棱有角。据当年海校学生的回忆文章记录:学校的寝室、饍厅、图书馆都是简陋木屋,但内务却十分讲究,上盖白被单,要用学校发的二块平板夹出四个棱角来。校园的环境倒十分洁净,有“雪甲午耻” “明耻教战” “制海图强” “国防第一线要在敌人的海岸”等大标语。

在抗日战争的艰苦环境里,桐梓海军学校为抗日前线输送了数百名海军初级指挥官。从桐梓海军学校出去的学生,有不少参加了抗日战争,战功累累,也付出了巨大牺牲。

海军学校航七、航八葆桢队是桐梓(马尾)海军学校(第七届)和(第八届)航海班两班学生的组合,1941年七月间,葆桢队学生分赴湖南布雷队及长江中游布雷游击队服务,表现优良,曾数度出击,予敌重创,于二,三,四次湖北会战,布下数千具水雷,封锁湖江,使日舰不得溯江而上,为二,三次湖北会战大捷做出了积极贡献。学生朱星壮,于1942年敌后布雷时,被日军射击,中弹身亡。学生甘敏,于敌区布雷时,被日军射击,喉部中弹,右进左出,当时没有感觉,仍向前狂奔,直至口吐鲜血倒地,后为队友救起,送往金华医院医治。喉部中弹,而其中器官,如舌头,气管,食管均无损伤,堪称奇迹。学员李耀华派往湖南沅江布雷队服务,不幸因扫雷时发生爆炸而殉职。【海军学校航七、航八(葆桢队)简史】

逐 光

抗日战争胜利后,国民政府各单位纷纷迁回南京,海军学校亦奉令先行东迁。

海军学校师生搭乘辰溪水雷所的车辆从桐梓抵达重庆,暂驻山东海军总司令部旧址。1947年1月,海军学校自重庆山洞迁往青岛,与当时在上海所成立的海军军官学校合并,校址设在青岛,至此海军学校的历史彻底终结。

海军学校在桐梓办学的8年时间里,共办了12期(班),共有290多人在这里学习过,部分海军学校师生响应中国共产党关于建立抗日民族统一战线的号召,自动离校奔赴抗日前线或者到革命圣地延安,走上革命道路。

1949年2月25日,当时民国海军最大巡洋舰“重庆”号舰长邓兆祥和副舰长刘荣霖率全体官兵574人起义。1949年4月23日,林遵(海军学校葆桢队队长、海防第二舰队司令)率领9艘军舰和21艘小艇,官兵1271人,在南京笆斗山江面决定“不走”,投奔新政权。1949年5月1日,在“长治”号副舰长郭成森【马尾(桐梓)海军学校第八期驾驶科毕业生,1943年被国民党海军当局选派赴英、美留学,学完专业后,和其他19名中国海军军官被英国派往各舰队到欧洲战场上参战实习,参加了“二战”大西洋海战和诺曼底登陆战役。】的策动下,他的学生、“永兴”舰的航海官陈万邦带领部分官兵在长江浏河口江面突然发动“永兴”舰起义。但由于经验不足,缺少警惕,在驶往解放区途中遭反起义团伙反抗,经过浴血拼搏,陈万邦牺牲,7名主要起义人员打完最后一颗子弹后,被迫退守至电讯室内,坚决拒绝投降,一直到军舰开到上海,国民党当局残忍地向舱内施放毒气,将起义勇士们活活熏死,这就是震惊全国的“‘永兴’舰起义事件”。

郭成森在地下党的掩护下撤离了“长治”舰直到上海解放……

结 语

今日的金家楼,再也没有了当年的破败陈旧,门口整洁的街道,林立的商铺,都在无声展示着当今社会的繁荣与活力;复旧重建的小楼,独特的建筑风格与簇拥在她周围的民居相互媲美。站在三楼廊前远眺,记者仿佛化身海校学员,登上军舰的指挥甲板,眼前的景物和远处的山峦纷纷褪去,眼前出现的是一片苍茫的大海,我的那些同学们在一艘艘军舰上与敌奋战,血洒大洋……

桐梓海军学校旧照

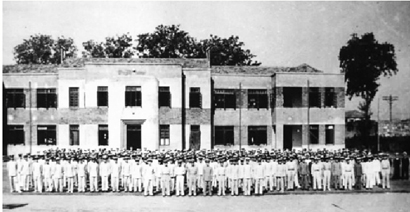

桐梓海军学校近照

绘画作品:江阴海空战中的“宁海”号

福州船政学堂旧照

逸仙舰舰艏的75mm高炮

海军学校第十二届航海班(伏波队)

海校游泳队在训练

第二舰队起义官兵合影