《明实录·穆宗隆庆实录》记载

隆庆二年六月,贵州抚按官杜拯和王时举,奏请将程番府治从今黔南州惠水县城迁入当时的贵州宣慰司城(即今贵阳城),并获批准。次年三月丁未日,府名即因郡名改为“贵阳府”,明廷并“铸印给之”。

宋鼎是“贵阳郡开国公”吗?

——兼谈贵阳地名史

□宋晓勇

壹

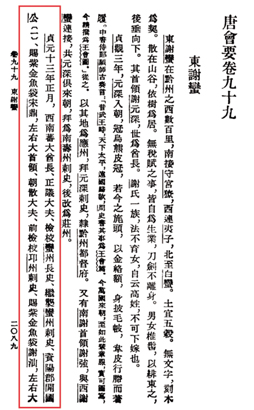

近日得阅《唐会要》,内中卷九十九“东谢蛮”有如下记载:“贞元十三年正月,西南蕃大酋长、正议大夫、检校蛮州长史、继袭蛮州刺史、贵阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎……经黔州经略招讨观察使王础奏:‘前件刺史,建中三年一度朝贺,自后更不许随例入朝。今年恳诉,称州接牂、牁(笔者注:原文此处无断句。此系笔者根据前后文意断为两州,下同。按旧《唐书·地理三》,黔州都督府所辖50个羁縻州中,牂州、牁州并列为两州),同被声教,独此排摈,窃自惭耻。谨遣随牂、牁等朝贺,伏乞特赐优谕,兼同牂、牁刺史授官。其牂、蛮两州(笔者注:原文为‘牂牁两州’。据前后文意,此处疑在古代活字排印时有误,应为‘其牂、蛮两州’。考新《唐书》列传《南蛮下》记此事为‘牂、蛮二州’),户口殷盛,人力强大,邻侧诸蕃,悉皆敬惮。请比两州,每年一度朝贺,仍依牂、牁轮环差定,并以才干位望为众所推者充。’”“敕旨:‘宋鼎等已改官讫,余依奏。’”

这是一则时任蛮州刺史、“贵阳郡开国公”宋鼎,联合当时的蛮州巴江县令宋万传(据新《唐书》,蛮州所领唯巴江一县)、牂州录事参军谢文等,经时任黔州经略招讨观察使王础向唐王朝奏请,比照牂、牁两州朝贡之例,赋予蛮州每年朝贡的资格。并请求蛮州也比照牂、牁两州的体例授官的记载,时间是唐德宗贞元十三年(公元797年)正月。

“会要”体是我国古代史书中的一个重要门类。今史学界所谓“正史”,从司马迁《史记》开始,延绵到《清史稿》,共计“二十五史”。与正史的体例相比,会要体在分类方面往往比正史更为细密,所包含的史料也更为丰富。我国历代修史的体例繁多,体例不同,侧重点就不同,所保存的史料也就不同。某个时代的历史面貌,绝非正史一家所能包办,还需要实录、通鉴、会典、会要等不同体例的史书相互补充。

我国会要体史书,最早出现在唐中叶。唐德宗及宣宗时期,分别由学者苏冕及宰相崔铉领衔编纂《唐会要》,各自成帙40卷,共计80卷,记载了从唐高祖李渊到唐宣宗李忱共计16朝的沿革损益之制。可惜,这个80卷本的《唐会要》早已失传。今本《唐会要》为宋初宰相王溥所纂,《宋史·王溥传》记载:“溥好学,手不释卷,尝集苏冕《会要》及崔铉《续会要》,补其阙漏,为百卷,曰《唐会要》。”

据南宋李涛所编《续资治通鉴长编》记载,宋太祖建隆二年正月甲子日,“监修国史王溥等上《唐会要》一百卷……诏藏史馆,赐物有差。”据此,则今本《唐会要》成书至今已有1057年的历史。在唐代苏冕、崔铉80卷本《唐会要》已失传的背景下,今本王溥100卷本《唐会要》是为我国现存会要体史书中“年纪”最大的一部,其史料价值由此可见一斑。

关于《唐会要》所载贞元十三年联名宋万传、谢文等奏请朝廷,给予蛮州每年朝贡资格的那位宋鼎,清道光《贵阳府志》卷八十七在追溯贵阳府境内水东宋氏土司的沿革时记载道:“水东宋氏,其先镇州人。有宋鼎者,唐德宗建中中为蛮州刺史,入朝……蛮州者,今开州也。”

显然,清道光《贵阳府志》认为,唐代的宋鼎本贯清代之贵阳府人,具体而言,为当时的开州、即今贵阳市所辖开阳县人。即使当前有研究成果认为唐蛮州地在今贵定县境,然溯贵定沿革,自明万历三十六年六月戊午日,明廷“铸给贵州新设贵定县印”始,直到清末,贵定县一直是贵阳府所属之附廓县。

看来,唐宋鼎为清代贵阳府人并无争议。实际上,宋鼎也是当今贵阳地区水东文化研究的一大热点人物,但囿于时代久远,史料匮乏,一直乏善可陈。

贰

关于“贵阳”之名何时首见于文献记载这一问题,长期以来比较统一的看法是,最早见于明弘治《贵州图经新志》的记载。然而,近年来,陆续有文章根据所谓《明实录(太祖洪武实录》的记载,将贵阳地名史前推了至少100年。一时间,人云亦云,莫衷一是。

例如,《贵州县名溯源》一书在追溯贵阳地名史时阐释道:“《明实录(洪武实录》记载,洪武二十二年三月庚午(即公元1389年3月28日),‘遣使命征南将军颖国公傅友德还军,分驻湖广、四川卫所操练。延安侯唐胜宗驻黄平,都督张铨、王诚、孙彦驻贵阳。’”该书于是得出结论说:“据此可知,‘贵阳’作为地名距今至少有615年以上历史。”

根据文本比较,窃以为该书所引,极有可能是1983年12月由贵州民族研究所编辑、贵州人民出版社出版的《明实录·贵州资料辑录》一书的记载。必须承认,该书自辑成以来,对本籍学者根据《明实录》研究贵州历史发挥了不可磨灭的作用。直到今天,该书对于研究明代贵州历史的作用仍不可小觑。但是,笔者在运用的过程中陆续发现该书存在一些校勘不精、漏辑、错辑的瑕疵。所以,通过该书检索到的史料,笔者一般都要经过影印本再作一番校勘的工作。

复查美国国会图书馆拍摄赠予“国立北平图书馆”的红格本晒蓝之《明实录·太祖洪武实录》的影印本,其卷195记载:“洪武二十二年三月庚午朔,遣使命征南将军颖国公傅友德等还军,分驻湖广、四川卫所操练。友德驻沅州……延安侯唐胜宗驻黄平,都督张铨、王诚、孙彦驻桂阳。”《明实录·贵州资料辑录》一书关于此条内容的辑录盖本于此,只是将“桂阳”一词错辑成了“贵阳”,遂导致《贵州县名溯源》一书据此将贵阳地名史前推了100多年。

明末清初史学家谈迁穷三十余年编撰了一部明朝的编年体史书——《国榷》,其卷九对当年征南大军在班师途中的驻地也有记载,且时间与《明实录·太祖洪武实录》的记载相同:“洪武二十二年三月庚午朔,诏颖国公傅友德军沅州……延安侯唐胜宗军黄平,都督张铨、王诚、孙彦军桂阳、道州……上以诸蛮易乱,恐大军还(后)旋叛,故分扼要地,休士控夷。”

孤证不立,以上两部文献的记载,文无重出而事可互见,足证当年征南大军凯旋班师时,张铨、王诚、孙彦等将领的驻军地确为“桂阳”而非“贵阳”。查此“桂阳”,地在今湖南省桂阳县,其明以来的地理沿革均与我贵阳无涉。

我们还是来看看明弘治《贵州图经新志》的记载:“贵阳,郡在贵山之阳,故名。”“贵山,在治城北二里……有名贵人峰,郡之得名以此。”《汉书·律历志第一上》记载:“大阳者(即太阳),南方。南,任(古同‘妊’,下同)也,阳气任养物(孕养万物),于时为夏。”可见,古以南向为阳,以这座城邑处在贵山的南面,故名“贵阳”。

我国古代历法认为,“阳”即“妊”。因此,山之南充裕着孕养万物的“阳气”。这或许是我们世代生活的这座城邑的古意所在。

关于贵阳兼容并蓄,包养万物的古意,道光二十五年来黔巡抚贵州的湖北孝感人乔用迁,在进京面圣时与道光帝有过一段精彩的论述。道光帝咨询乔用迁贵阳的风俗:“贵阳于四封(指四面的疆界)无所介,俗何如?”乔对曰:“是亦多侨籍,盖合吴楚之秀良以聚族于斯土也,其民华。”见已引出正题,道光帝遂点拨乔用迁治黔的要义:“趋于华也易,返于朴也难。朴,惟恐其陋也;华,尤恐其伪也。”乔用迁心领神会,其治黔期间,见士用官,不取华缛雕琢,正为黔省在浮华与淳朴之间趋于平衡。

据《明实录·穆宗隆庆实录》记载,隆庆二年六月,贵州抚按官杜拯和王时举,奏请将程番府治从今黔南州惠水县城迁入当时的贵州宣慰司城(即今贵阳城),并获批准。次年三月丁未日,府名即因郡名改为“贵阳府”,明廷并“铸印给之”。

可见,有史记载的“贵阳”地名史为五百一十几年,有史记载的“贵阳”行政区划史为四百四十九年。然而,成书于北宋初的《唐会要》却记载,“贵阳人”宋鼎,在唐贞元年间曾为“贵阳郡开国公”。一个可将贵阳行政区划史前推七百多年的发现,将笔者撩拨得坐立难安——这实在值得好好探究一番。

叁

查笔者所阅《唐会要》,为中华书局于1955年对商务印书馆于民国二十四年出版的《国学基本丛书》之《唐会要》的影印本。继查商务印书馆民国二十四年本《唐会要》,为断句铅字排印本,根据该本书名页后“本馆据‘聚珍版’丛书本排印,初编各丛书仅有此本”的记载,商务印书馆民国二十四年本《唐会要》的铅字排印,其所据底本是一个名叫“聚珍版”的系列丛书中的《唐会要》本。

再查“聚珍版”《唐会要》之影印本,是个活字排印本,其卷九十九所记确为“贵阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎”。该本卷首《御制题武英殿‘聚珍版’十韵(有序)》,详细阐述了“聚珍版”系列丛书(包含有《唐会要》)的由来:“校辑《永乐大典》内之散简零编,并蒐访天下遗籍不下万余种,汇为《四库全书》。择人所罕觏、有裨世道人心及足资考镜者,剞劂流传,嘉惠来学。第种类多则付雕非易,董武英殿事金简,以活字法为请,既不滥费枣梨,又不久淹岁月,用力省而程功速,至简且捷……兹刻单字计二十五万余,虽数百十种之书,悉可取给,而校讐之精,今更有胜于古。所云者,第‘活字版’之名不雅驯,因以‘聚珍’名之……”

原来,随着《四库全书》的陆续编纂,许多罕见古籍被编入该书序列。为使这些古籍流传开来,四库全书副总裁、负责武英殿监刻各项事宜的金简,奏请在《四库全书》系列中,“择人所罕觏、有裨世道人心及足资考镜者”,以活字排印方式刷行于世,这其中就包含有《唐会要》。有人想把这次排印的系列丛书称为“活字版”,金简认为这个名字“不雅驯”,因名“聚珍”版。因系武英殿监制,这个版本的丛书也称为“武英殿聚珍本”,后世简称“殿本”或“聚珍本”。

可以断定,因四库全书告竣后便束之高阁——分抄七部,分藏于文源阁、文宗阁等七大书阁,民间根本无缘得见真本。所以,活字排印的“聚珍本”《唐会要》问世后,成为后世各种版本《唐会要》的“祖本”。

可见,“聚珍本”《唐会要》的排印,其所据底本又是《四库全书》手抄之《唐会要》本。笔者继而查阅《四库全书》之《唐会要》的影印本,发现了问题所在。该本卷九十九对宋鼎的记载为“资阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎”。据此可断定,“聚珍本”在以四库全书本为底本排印《唐会要》时,将四库底本上的“资”字,错排成了“贵”字,导致以聚珍本《唐会要》为底本的商务印书馆民国二十四年本,及中华书局1955年本将错就错。是故,“贵阳”有史记载的地名史和行政区划史尚无法打破现有的纪录。

这一判断,还可从另外一个版本的《唐会要》得到印证。

上海古籍出版社于2006年12月点校出版“历代会要丛书”,其中就有《唐会要》(以下简称“上海本”)。这个本子在卷九十九的记载为“资阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎”。

据前言交代,凡对底本有修改的地方,“上海本”《唐会要》均要出校,但该本《唐会要》在此处并未出校。这说明“资阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎”这段文字,原本就是其所依据的底本上的原文,所以才无校可出。由此判断,“上海本”《唐会要》所据底本绝非“聚珍本”之原本,此其一。其二,在“聚珍本”《唐会要》问世,成为各本《唐会要》的祖本后,有一个本子的《唐会要》已经发现、并纠正了“聚珍本”在此处的谬误。

果然,据“上海本”的“前言”交代,它所依据的底本,为清同治年间印行的江苏书局本《唐会要》。笔者虽无缘得见同治江苏书局本《唐会要》,但可以肯定的是,其所据底本之源流“祖本”,肯定也是活字排印的“聚珍本”。而且,既然“上海本”《唐会要》的记载为“资阳郡开国公、赐紫金鱼袋宋鼎”,其所据底本又是同治江苏书局本《唐会要》,足证同治江苏书局本《唐会要》虽以“聚珍本”为祖本,但它在编印时可能参校了新、旧《唐书》或其它文献的相关记载,从而纠正了“聚珍本”在此处的错误。反向思维,也能证明乾隆年间依据四库全书本《唐会要》活字排印“聚珍本”《唐会要》时,将四库底本上的“资阳郡开国公”,错排成了“贵阳郡开国公”。

虽然误会一旦解开,未能实现将贵阳地名史及行政区划史前推七百年的“宏伟”愿望,但因“聚珍本”《唐会要》行世时间长,是清乾隆以后所有版本《唐会要》的祖本,影响颇大,所以笔者不揣浅陋,填掉其中的一个“坑”,未尝不能为同好者一助。

关于宋鼎“西南蕃大酋长、正议大夫、检校蛮州长史、继袭蛮州刺史、资阳郡开国公、赐紫金鱼袋”等一系列头衔中究竟暗含何种玄机,以及他的官衔透露出唐代蛮州怎样的形态等问题,敬请参阅拙著《从宋鼎的官衔探蛮州的等级及其编户》。

中华书局本《唐会要》称宋鼎为“贵阳郡开国公”