作者 李 政

中国古代很多封建王朝都有为功臣绘制图像的传统,如汉代云台二十八将图、唐代凌烟阁二十四功臣图和清代紫光阁功臣像等,这些功臣大多是缔造帝国辉煌与荣光、以“武功”留名的将帅,鲜有以“文德”教化而显名的文人雅士,但在台北“故宫博物院”珍藏的一幅唐代画家阎立本的传世名作《秦府十八学士写真图》,却是帝王对当朝文人群体的一场集中褒扬,画中描绘了唐代初年为唐太宗李世民擘画大唐文化蓝图的十八位文化饱学之士的肖像,并附有对每个人的赞语。画作虽历经战火劫难,却终得以幸存,向人们揭示出初唐充满朝气与力量的文化新气象。

一、唐初十八学士名称的由来

隋朝末年,隋炀帝暴政引发统治集团内部的分裂,进而导致各路地方豪强纷纷崛起,时任太原留守李渊在其子李世民及其关陇集团的利诱、劝谏下起兵,并最终一统天下。在李唐王朝的建立过程中,李世民运筹帷幄、南征北战,厥功甚伟。以武力扫灭割据、统一天下的唐王朝究竟应采取什么样的策略进行有效统治,成为新的统治者面临的现实问题。正是在这种天下初安的时代背景下,文人士大夫群体走入唐太宗的视野,也成为他绘就唐帝国新蓝图的重要依靠力量。

唐初,当李世民还被称为秦王的时候,他因为军功显赫被唐高祖李渊特加封赏为天策上将,并特许开府建牙设置官属。深知能以武功得天下但不能以军功治天下的李世民,便积极谋划组建自己的文官智囊集团,以为今后唐帝国的文治天下作准备。唐高祖武德四年(621年),在被封为天策上将之后,李世民便在其秦王府设置文学馆,以广招天下文学俊才。在他的积极延揽之下,十八名精英一时云集文学馆,被称为唐初十八学士。其中有善于运筹帷幄、腹有宰相之才,被时人以“房杜”并称的房玄龄、杜如晦;有德高望重、书法造诣深厚、被称为“初唐三大家”之一的虞世南;有精通《易经》义理的经学大家陆德明;有名震江南、深谙魏晋以来世家大族渊源的李守素;等等。文学馆内,十八学士或谈论当朝政事,或研习典籍经传,或品评历代人物,并规定每六人一班,轮流值守以备秦王咨询。李世民在处理完日常政务之余,也常常亲自参与到交流研讨之中,十八学士俨然成为其重要的文化咨询机构和核心文人智囊集团。李世民即位之后,为表示对十八学士的礼敬之情,命大画家阎立本亲绘十八学士画像,并由十八学士之一的褚亮题赞,制成《秦府十八学士写真图》悬挂于凌烟阁之内,以供时时瞻望。当时被唐太宗选入文学馆的又被雅称为“登瀛洲”,瀛洲是中国古代传说中的仙境,寄托了人们对美好之地的向往。文人士子纷纷以能入选文学馆为无上荣耀,一时由唐初十八学士引领的崇文雅趣之风盛行坊间,也助推了唐太宗以文治天下的文化格局的形成。唐太宗在与臣下讨论施政政策时也曾说“朕虽武功定天下,终当以文德绥海内,文武之道,各随其时”。

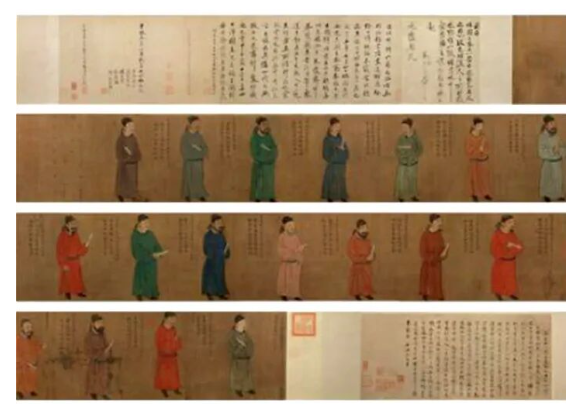

阎立本绘《秦府十八学士写真图》(现藏台北故宫博物院)

唐初十八学士作为唐太宗的文化智囊团体,是以服务于唐初文化统治手段方式而登上历史舞台的。但同时,作为社会存在的现实反映,他们的出现也必然有其历史的根源,这种根源就在于隋唐建立之初特殊的地缘政治文化。

二、地缘文化整合的产物

隋唐的建立虽然结束了三百余年分裂割据的局面,然而大一统王朝面对的仍是错综复杂的内部地缘关系,最突出的表现便是自南北朝以来形成的士族地缘政治,陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》中说“所谓士族者,其初并不专用其先代之高官厚禄为其唯一之表征,而实以家学及礼法等标异于其他诸姓”。唐代建立之时,在北方中国主要包含关陇士族阶层和山东士族阶层,而在南方中国则主要指江左士族阶层。

关陇士族阶层以陕西汉中至甘肃河陇一带汉学世家大族和代北鲜卑武川军事贵族组成的政治文化组合体为代表,关陇士族阶层是西魏、北周建立的支柱,更是之后隋唐统一的主导力量。关陇士族阶层的代表如陇西李氏、京兆杜氏和韦氏等。山东士族阶层是指西晋永嘉之乱后,留在中原的汉族世家大族与北魏孝文帝改革之后壮大的山东郡姓组合体。山东士族阶层的代表如范阳卢氏、清河崔氏、太原王氏与荥阳郑氏,在北魏被称为“四大姓”。江左士族阶层是指西晋永嘉之乱后随晋室南渡的侨姓与江南本土大族的组合体,其中的代表有中原南迁的王、庾、桓、谢四大家族和江南本地的张、顾、陆、吴等大姓,他们是东晋、南朝赖以建立的基础。三大士族区域经过百余年的发展,已形成颇具自身特色的地缘文化形态,《新唐书·柳冲传》载“山东之人质,故尚婚娅,其信可与也;江左之人文,故尚人物,其智可与也;关中之人雄,故尚冠冕,其达可与也;代北之人武,故尚贵戚,其泰可与也”,反映的就是这种情况。

作为大一统帝国的缔造者和卓越的政治家,唐太宗必然认识到了三大文化地缘特色对唐帝国未来政治文化走向的影响,作为最高统治者,他必须妥善处理好帝国范围内各文化群体的关系,而代表初唐最高文化群体的十八学士团体的出现正是唐太宗在新帝国文化体系构建上的努力,通过梳理划分十八学士的士族出身以及家学渊源可以一窥这种文化整合的烙印。

十八学士的人员构成如下:

出身关陇士族阶层7人:杜如晦(京兆杜氏),苏世长、苏勖(武功苏氏),薛收、薛元敬(河东薛氏),于志宁(河南于氏),李玄道(陇西李氏)。

出身山东士族阶层6人:房玄龄(清河房氏),孔颖达(下博孔氏),李守素(赵郡李氏),颜相时(琅琊颜氏),许敬宗(高阳许氏),盖文达(渔阳盖氏)。

出身江左士族阶层5人:陆德明(吴郡陆氏),姚思廉(吴兴姚氏),虞世南(会稽虞氏),蔡允恭(济阳蔡氏),褚亮(阳翟褚氏)。

这里需要指出的是,古代的“河南”指以洛阳为中心的河洛一带,属于传统意义上的中原地区,于志宁虽出身于河南于氏,但其先祖自东汉时期便追随后来被北魏统治者尊为先祖的拓跋邻迁徙代地,并改姓鲜卑万纽于氏,曾祖父于谨更是西魏、北周时期权倾朝野的八柱国之一,因此出身于河南于氏的于志宁应归为关陇士族一脉。蔡允恭的祖籍地济阳、褚亮的祖籍地阳翟,虽在汉代属于河南郡,即文化学意义上的山东地区,但自永嘉南渡之后,北方世家大族侨迁江南,仍以故地旧称作为迁居地名称,加之东晋统治者推行侨置郡县的制度,加速了北方南迁大族的江南本土化过程,出身济阳蔡氏的蔡允恭和阳翟褚氏的褚亮在隋唐时期已成为江南士族阶层的文化代表。

通过对十八学士出身家族和地域的梳理不难看出,由唐太宗亲自着手搭建的唐初顶尖文人集团,在构成人员的地域分布上呈现出以关陇士族阶层为核心,三大文化区域内人员数量大致均衡的格局。这种格局的出现,是初唐三大文化区域文化实力上大致相当的现实体现,同时也彰显出唐太宗作为新兴的唐王朝统治者,在完成政治统一后,对构建统治区域内文化认同、民族认同直至社会心理认同而进行大一统整合的恢弘气度,也在一定程度上促成了唐太宗一朝贞观之治的出现。

三、弘文崇儒、注经修史的文化实践

为彰显对“以文治国”的重视,唐太宗即位伊始便在皇宫内的弘文殿旁设置弘文馆,广集天下图书二十余万卷,并遴选文章博学之士虞世南、褚亮、姚思廉、欧阳询、蔡允恭、萧德言六人为弘文馆学士,又选取朝廷之中三品以上官员的子孙充当弘文馆学生,使得弘文馆成为当时国家最高图书收藏单位和贵族文化精英阶层培养的摇篮。在弘文馆初创时期的六位学士中,原秦王府文学馆学士就有四人入选,可见十八学士在搭建唐太宗文化班底中的重要作用。

在选官用人方面,中国古代不同时期经历了不同的方法,秦代奉行法家学说,施行“以吏为师,以法为教”的用人导向,两汉以察举孝廉为选官用人依据,三国曹魏推行的九品中正制直接导致东晋南朝以来的门阀世族政治出现。隋朝开始实行科举考试方式选拔任用官吏,唐朝建立以后加以沿用。儒家五经(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》)是科举考试的重要部分,但是当时各家著述差异极大,不仅对儒家经文的理解阐释不同,就是经文的文本亦有多种版本,导致了学术思想的混乱。有鉴于此,贞观四年(630年),唐太宗诏令颜相时之兄颜师古于秘书省考定儒家五经,校刊统一的《五经定本》颁行全国,这样就首次在全国范围内从官方角度规范了儒家五经的文本内容,杜绝经书文本在流传中的错讹情况。贞观十二年(638年),唐太宗诏令国子祭酒孔颖达以《五经定本》为依据,编撰《五经义疏》(义疏即是对经书的注疏和解释),到贞观十四年(640年),《五经义疏》编撰而成,名为《五经正义》并刊行全国。同一时期,《易》学大家、十八学士之一的陆德明编撰《周易注》《周易兼义》《易释文》,将《易经》义理与唐初官方统治哲学相结合。

中国自古便“经史不分”,在考订经文的同时,唐太宗还注重史书的编撰,煌煌二十四史,唐太宗一朝就编撰了其中的八部,而在这八部史书中十八学士中就有三人主持和参与了其中四部史书的撰写,分别是房玄龄的《晋书》、姚思廉的《梁书》《陈书》和于志宁参与的《隋书》。史书的编撰应当说是从官方层面为历代得失作了总结,对后世为政之道也是一种镜鉴与警醒。

“以史观经”“以经应世”,是封建时代帝国统治者从文化治理角度推行的统治策略。唐太宗通过他的文人智囊集团对儒家经典的文本内容和义理阐释的规范,以及对前代统治得失的品评,在一定程度上为现实的统治基础提供了学理依据和前车之鉴,同时也为引导、建立新兴的社会规范提供了价值遵循。尤其是将儒家经典的五经引入科举考试,影响深远,往后在中国历史上延续了一千两百余年的科举选士制度,深刻地影响了中国古代文人阶层思想意识和社会价值取向。无怪乎唐太宗在看到长安城中云集的各地俊才时,曾自豪地说道:“天下英雄,尽入吾彀中。”“彀中”一词指弩射程所及的范围,足可见唐太宗对其治下的帝国在文化统治上的自信与豪迈,而其中十八学士功不可没。

「本文刊于《文史天地》2025年第10期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技