作者 杨 立

近年来,随着学界对中国第一代建筑师群体的关注,和范文照、梁思成等同属“毕业于宾夕法尼亚大学(宾大)的中国第一代建筑师”的近代人物吴景奇,也逐渐进入大众视野。然而,人们对他的生平及其在建筑史上的贡献所知甚少。2006年出版的《近代哲匠录:中国近代重要建筑师、建筑事务所名录》(赖德霖主编)一书对吴景奇的介绍只有寥寥300余字,其他有关现代中国第一代建筑师的撰述,也仅限于提及他的名字。

毕业于宾大的中国第一代建筑师群体,成长于中国社会历经清朝覆亡、民国鼎兴的历史转折期,在中国积贫积弱、面临列强侵凌而日益深陷半殖民地半封建社会状态的时代背景下,怀揣着重建中国的理想,远赴异域,求知问道。学成归国后,他们大都在各自领域取得可圈可点的成绩,部分人更成为本学科开宗立派的人物。吴景奇也不例外,他于20世纪30年代初留学归来后,任职于中国银行建筑课,在不足十年的建筑设计生涯中,为上海、南京、苏州、青岛等地的中国银行分行设计了不少建筑物。这些建筑如今大都列籍当地优秀历史建筑名录,受到地方政府的特殊保护。

吴景奇不幸于1944年英年早逝,这或许是后世对这位优秀的早期建筑师记忆模糊的主要原因。然而作为中国第一代建筑师,吴景奇在建筑领域的贡献、曲折的人生经历,以及他在特殊时代背景下的个人选择,都值得我们深入研究。他的故事是20世纪前期那个动荡年代中国知识分子命运的缩影,也是中国现代建筑史不可或缺的一部分。

一、“岭大“毕业的青年才俊

吴景奇1900年1月11日生于广东南海佛山镇。1919至1923年间在广州私立岭南大学(岭大)读书,获文学学士学位。读书期间,加入学生社团“真社”。社友中有后来成为岭大农学院首任院长的古桂芬、同属“毕业于宾大的中国第一代建筑师”李扬安、国立武汉大学农学院名教授杜树材,以及新中国成立后曾担任全国政协委员、政务院文化教育委员会委员的曾昭森等。1970年,“真社”成立50周年之际,当年首批加入“真社”的42位社友中尚有25人健在,他们重聚九龙,举办了金禧纪念大会。这些年逾古稀的老人们在退休前都是各行各业的翘楚,是岭大的骄傲。假如吴景奇那时还活着,他的成就定然不遑多让。

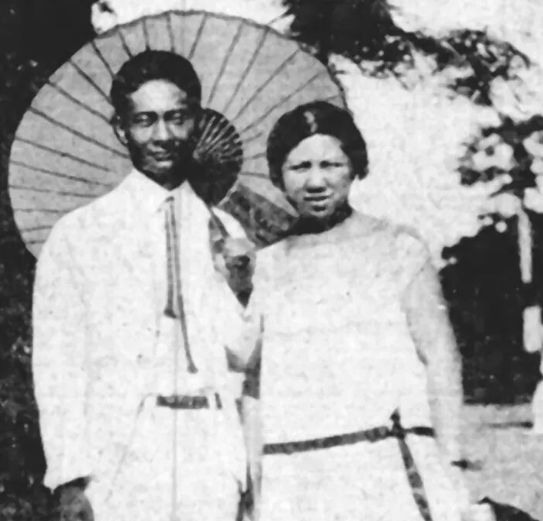

学生时代的吴景奇和女友谭金好

在岭大读书,吴景奇不仅成为一名光荣的“真社”人,他还在那里邂逅了一生的挚爱——美籍华裔女子谭金好(Amy Hum)。1902年8月13日,金好出生于美国蒙大拿州比尤特镇一个华商家庭,是家中长女,妹妹便是著名社会学家谭金美。高中毕业后,金好与家人一起回到中国,进入岭大读书,同时在文理学院院长办公室兼任秘书。金好自幼生长在美国,深受20年代美国女权运动影响,是民国时期为数不多的一位职业女性。1925年,与吴景奇喜结连理。尽管在“排华法案”规定下,金好因与没有入美国籍资格的吴景奇结婚而自动丧失美国国籍,但为了爱情,她义无反顾。

谭金好

新婚第三日,吴景奇夫妇就应邀出席了一个由长老会教派“女传教士协会”举办的中式茶会。这个以中国为主题的特殊茶会颇有为他们的新婚庆祝的意味。会上,新郎吴景奇即席发言,为来宾讲解了中国的局势。在他们离开中国前不久,上海和广州先后发生了日英帝国主义者开枪屠杀中国人民的“五卅惨案”和“沙基惨案”,由此引发了席卷全国的反帝爱国运动,尤以在广州和香港两地如火如荼展开的“省港工人大罢工“在海外影响最著,不少原本在华传教的美国人纷纷逃回本国。来自岭大的吴景奇夫妇此时虽身在海外,但仍关心着大洋彼岸的祖国。在此后的留美岁月里,夫妇俩于紧张的工作和学习之余,热心参与当地的社会活动,凡有邀请便欣然前往,向美国听众介绍中国和中国文化,在留学求知的同时,从事中美文化的交流工作。

二、留美期间积极参加社会活动

留美期间,吴景奇忙于学业,妻子金好则在费城一个有全球影响力的贵格派宗教组织——美国公谊服务委员会(American Friends Service Committee,AFSC)找到一份秘书工作。贵格派反对战争,宣扬和平,鼓励不同的种族和信仰平等共处、相互包容。吴景奇夫妇经常参与这个组织发起的各项活动。1929年3月,费城的贵格派机关刊物登载了一则消息,宣告本地的一个贵格派团体为了给海外宣教差会筹款,决定主办一个中式餐会。消息特别指出,宾大建筑系学生吴景奇为餐会设计了精美的中英文宣传海报,中文是他挥毫书写的漂亮书法,英文则表明出席者将获赠一双筷子。消息还透露,吴太太谭金好届时会帮助准备竹笋、鱼翅等美味佳肴。从以上活动,可知他们夫妇和贵格派教会渊源之深。

布里格姆女士1924-1925年间任教于岭南大学,和吴景奇、谭金好有师生之谊

除了贵格派信徒的例行聚会之外,1929年2月10日,吴景奇还受邀参加了由所在地基督教青年会举办的一个跨种族信仰的宗教活动。他是本次活动的演讲人之一,演讲题目是“天下一家”。听众里有尚保留着原始宗教信仰的印第安人、信奉犹太教的犹太人、属于路德教派的德裔白人及信仰东正教的乌克兰人。在最终导致第二次世界大战爆发的“大萧条时代”即将到来之际,吴景奇在演讲中表达了“天下一家,世界大同“的美好愿景。演讲之后,他还用竹笛演奏了两首中国乐曲,展示了多方面的才艺。

在吴景奇的影响下,金好也开始受邀发表演讲,1929年1月20日,她在特拉华州一所黑人中学作了题为《我们身历的种族主义》的报告。20世纪前期,美国社会对黑人普遍实行种族隔离政策,使得黑人在住房、就业、公共设施和教育等诸方面,享受不到和白人均等的权益,实质上沦为美国社会的“二等公民”。一些黑人社区领袖公开反对这一制度,发起争取平等和自由的民权运动。他们定期组织活动,讨论美国社会种族不平等问题。在这次讨论会上,金好诉说了自己和丈夫在美国亲历的种族歧视。

庚款留学生大都是那个时代中国社会的上层子弟,他们在留美期间虽刻意和唐人街保持距离,以维护自己不同于唐人街华人的精英地位,但在“排华法案”的阴影笼罩下,仍普遍感受到美国社会对华人群体的歧视。然而留学生归国后,对于自己在美国身历的种族主义集体保持沉默,连他们中最擅长写作的人对于留美期间遭受到的基于种族的不公平待遇都未置一辞,没有留下任何记录。鉴于此,报导金好演讲的这则材料便显得弥足珍贵。

在演讲中,金好向她的黑人听众证实,东方人和他们一样遭到美国社会的排斥,某些公共场合不许华人涉足。比如,她的丈夫在加利福尼亚时需要理发,因白人理发店拒绝向他提供服务,而只能到日本人或菲律宾人开的理发店。此外,旅店、电影院、剧场也公然拒绝接待东方人。她还特别提到东方人在入境美国时,即便手续完备、证件齐全,也会被以各种名目故意刁难。在这方面,丈夫吴景奇就有亲身经历。

三、入境美国遭遇种族歧视

1925年8月5日,吴景奇从上海乘坐麦迪逊总统号客轮前往美国。他的这次跨洋经历被1924年曾专访过孙中山的著名美国记者布里格姆女士(Gertrude R. Brigham,1876—1971年)写进了她的旅行见闻里。

麦迪逊总统号是一艘装备先进的豪华客轮,设有头等舱和三等舱,吴景奇和布里格姆女士坐的是头等舱。头等舱里另有五名中国留学生。一天下午,布里格姆女士把他们全部请到吴景奇的舱室里,同饮龙井茶。她从这些朝气蓬勃的年轻人身上看到中国的未来和希望,但也了解到,他们都担心到西雅图后过关时会遭到移民官的刁难。布里格姆时任《华盛顿先驱报》记者,她答应帮助他们。

20世纪前期,受“排华法案”的影响,华人出入美国每每会遭到移民官繁琐苛严的审查,即便是手续齐全、经济无忧、前来深造的留学生也难幸免。一般而言,头等舱乘客会获允当天入境。为了顺利通关,吴景奇等中国学生特意购买了昂贵的头等舱票。然而船到加拿大维多利亚港后,他们才意识到高价票并未给他们带来预期的便利。原来,六个中国学生在上海每人花了346美金买了头等舱,但在办理入境手续时,轮船公司的票务人员却故意把他们登记在票值仅为65美金的三等舱名册里;而且还无故没收了他们的头等舱入境卡。这意味着在西雅图入境时,他们仍需像三等舱的乘客一般接受苛严缓慢的移民检查。

幸而有布里格姆女士出面干预,为他们仗义执言,8月21日轮船抵达西雅图后,移民官决定不经移民检查直接放行吴景奇等人。布里格姆女士事后把吴景奇等几个中国留学生在入境美国时被轮船公司的票务和移民检查官联手敲诈的遭遇写成文章,发表在她任职的《华盛顿先驱报》上,题目是《移民苛律让赴美中国留学生在西雅图遭遇不公》。

四、留学归来,入职中国银行

1925年秋,吴景奇进入美国宾夕法尼亚大学建筑系,攻读城市规划专业。有关他学业表现的史料记载不多,不过与同时期其他宾大中国留学生相比,他确有一些特殊之处。论年龄,他出国时已年近26岁,相对偏大。不过阅历更丰富,出国前就有两年多的教学工作经验。相比之下,来自清华的中国留学生如陈植、梁思成等则多由预科升学进入宾大,年龄普遍偏小;入学后可以跳级,无需从一年级读起,又没有家室牵绊,心无旁骛,所以大都能够在较短的时间内完成学业,早日归国。而吴景奇在留学期间已婚,妻子金好又在1927年诞下一女。结果他用了五年时间读完本科,第六年拿到硕士学位。不过这种从容不迫的读书节奏也需要额外的财力来支撑。吴景奇来自一个颇为富有的家庭,根据移民文献上的记录,他入境时申报:船票是父亲帮他支付的——可见他到美国留学是自费而非官费,随身还携带了1500美金,与以劳工身份入境美国通常只带不足50美金的普通华人相比,这是一笔相当可观的财富。

1933年中国建筑师学会年会合影

1931年9月,吴景奇挈妇将雏回到上海。他没有像一般清华留学生那样取道欧洲,考察建筑,而是直接回国。他先在宾大校友范文照的建筑事务所担任助理建筑师,其间经范文照和谭垣介绍,加入了1928年始在国民政府工商部备案注册的中国历史上第一个建筑师组织——中国建筑师学会。1933年,学会召开年会,在会后的集体合影中,他与当时国内顶尖的建筑师们比肩而立。

回国次年,吴景奇便承中国银行建筑课课长陆谦受延揽,入职中国银行,担任其副手。此后与陆谦受合作,为中国银行在上海、南京、苏州、青岛等地留下诸多优秀建筑,他们俩被建筑界同人戏称为“中国银行建筑设计专业户”。吴景奇擅长利用狭小空间,突破极限,将原本很难处理的地块转化为设计亮点,他与陆谦受为中国银行设计的上海虹口大楼和同孚大楼,便是在局促场地下诞生的创新佳作,体现了他对建筑空间的巧妙利用,被誉为“螺蛳壳里做道场”的典范。

令人遗憾的是,在事业刚刚起步之际,吴景奇与妻子金好的婚姻却亮起了红灯。据说,金好爱上了在归国邮轮上认识的一个Jan姓男子,便向吴提出离婚,带着女儿与这位男子同居了。离婚后,吴景奇寄情于工作,在上海外滩的中国银行办公楼里经常加班到深夜才回到胶州路160号家中。受全球经济萧条影响,Jan姓男子很快失业。吴景奇不忍心看到金好和女儿受苦,两人遂言归于好,破镜重圆。1934年,金好又诞下一子。家庭生活趋于稳定后,吴景奇更专注于他的事业了。

然而,1937年卢沟桥事变爆发,不久日军进逼上海,彻底粉碎了中国第一代建筑师们重建中国的集体梦想。是年,吴景奇随中国银行同事辗转内迁,来到重庆。但因家眷尚留在上海,几年后他便脱离中国银行,打算取道香港,返回上海。不幸赶上1941年12月25日香港沦陷,被日本兵抓获并关押了四个月。最终侥幸获释,回到上海。此后为了养家糊口,这位优秀的建筑师不得不放下手中最擅长的绘图笔,转而经商。他的建筑设计生涯实际上从1937年起就彻底中断了。

五、黯淡的结局

1942年初,吴景奇从香港返家后,看到的是一个经过战火焚烧、全面沦陷于日本侵略者的上海。原在英美治下畸形繁荣的公共租界,彼时已被日军占领,上海进入抗战时期最为黑暗的全面沦陷期。在日伪的残暴统治下,人们生活在极度恐惧中。此时,他的小家庭也发生了变故。从1938年起,金好一边抚育着一双儿女,一边在上海美国领事馆工作。1941年珍珠港事件后,美国撤侨、领事馆关闭,原有业务由中立国瑞士领事馆代理,因金好业务娴熟,得以继续受雇在瑞士领事馆工作。在丈夫吴景奇远在重庆不能负起养家之责时,在物价飞涨的“孤岛”上海,这份工作不仅给她带来一笔可贵的收入来养育儿女,同时也为她接受军统招募,秘密从事为美国海军情报局搜集日军情报的特殊任务提供了安全保护。

回到上海后,吴景奇无时无刻不为妻子的安危悬心,但厄运却很快降临在他自己的头上。次年3月,南京汪伪政权以财政部部长周佛海的名义,给他发来聘书,聘他和上海名流吴颂皋、孙曜东、吴凯声、郭盛尊、冯一先等六人为“敌产管理事务处”专员。所谓“敌产”是日军从英美殖民者手中攫取的公共租界内的动产和不动产。不过,吴景奇在抗战胜利前就病逝了。据他家人讲述,吴去世前承受着极大的精神和心理压力,是抑郁忧劳而死的。抗战胜利后,吴颂皋、孙曜东、吴凯声等人都被以汉奸的名义遭到逮捕清算,而吴景奇则因早逝被人们渐渐遗忘了。早逝对于一个优秀的建筑师而言是个莫大的遗憾,但对于不甘心与汉奸为伍的他也许是一件幸事,让他从矛盾痛苦的人生中得到解脱。

丈夫死后,金好没有再嫁,而是独自把儿女养大。1945年美国领事馆在上海重新开馆后,她又回到领事馆任职,不久却因麦卡锡上台后推动美国对政府雇员实施“忠诚审核”而失去工作。令人寒心的是,她被贴上“不忠诚”的标签竟然是因为在战时和军统合作,为美国海军情报局(1943年,军统和美国海军联手成立了“中美特种技术合作所”)提供日军情报。上海解放前夕,金好前往泰国曼谷,为联合国亚洲暨远东经济委员会服务,直到1966年退休。1968年,建筑师吴景奇的遗孀谭金好病逝于美国科罗拉多州丹佛市,结束了她身为民国独立新女性富于传奇的一生。

」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技