作者 冉思尧

中国数千年的农耕文明史,亦可称是一部水利建设史。从国人耳熟能详的郑国渠、都江堰、京杭大运河、红旗渠,到举世闻名的三峡水利枢纽工程,水利事业对社会发展起着重大作用,也为后人留下一笔笔宝贵的文化遗产。陕甘宁边区的杨桥畔水利工程亦是这样一个范例。较之西北地区同时期的水利建设,虽然它在工程规模、建造技术等方面略逊一筹,但在推动边区农业经济发展、探索边区水利建设上,留下了浓墨重彩的一笔。重温陕甘宁边区水利建设,对于认识党在延安时期的领导力与创造力,具有重要意义。

一、“边区水利事业的第一个首先成功者”

1943年3月,时在中央党校学习的中共七大代表郭子化,在中共中央机关报《解放日报》发表对边区水利问题的看法。他指出,边区处于西北大陆气候和山岳地带,地广人稀,农业生产又沿用着原始的技术和工具,每年的粮食产量几乎全由降雨量决定,因而这个地方“靠天吃饭”是格外危险的,必须重视水利兴办。

郭子化对该问题的关注有深刻的大生产运动历史背景,其实中国共产党历来重视农田水利建设。1927年,毛泽东在考察湖南农民运动时,便将农村修道路、塘坝列入农民运动的14件大事之一。1934年他在第二次全国工农兵代表大会报告中更是提出了“水利是农业的命脉”这一重要经济建设思想,而同年中央土地部发布的中字第一号训令便是《为发展水利》。尽管中央苏区的经济非常困难,但水利建设事业仍取得了显著成绩。据不完全统计,截至1934年9月,江西、福建、粤赣三省分别修复水利工程3677座、2366座、4105座,江西省、粤赣省还另新建水利工程122座和20座。(高峻《新中国治水事业的起步(1949~1957)》)

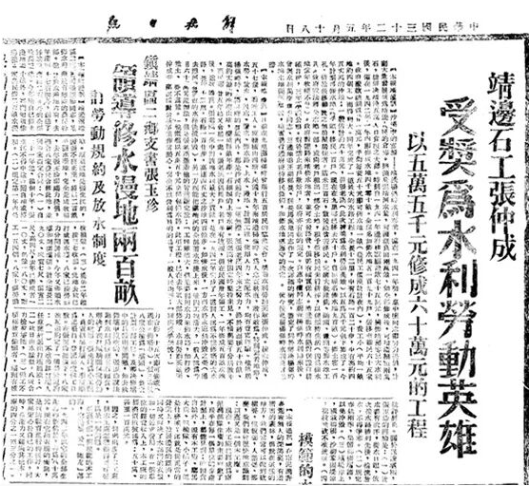

1943年《解放日报》对张仲成事迹的报道

1937年9月,陕甘宁边区政府成立,次年便开始有组织有计划地大规模开发水利工程。1938年1月,边区建设厅颁布第一号训令,将发展水利列入应立即加紧进行的具体工作之一。该年9月,《陕甘宁边区建设厅秋收动员训令》又提出,地方政府应集中目标,有计划地利用秋收前后的农闲时间,发动群众合伙兴修水地。1939年,“兴修水利”更是被写入《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》。

鉴于陕北特殊的地理自然条件,利用雨季引洪淤田一直是当地发展农业生产的重要手段,民间素有“水漫碱(地)括金板”之说。修水地而非苏区时期的修塘坝成为边区水利工程建设的中心。边区在1939年给各县下达修水地任务共1830亩,1940年提高到20000亩。靖边县的杨桥畔水利工程便是在这一历史大背景下脱颖而出的。

据《靖边县志》记载,靖边县有较大河流6条,大小水支沟648条,湖泊23个,地表水年径流量为2.43亿立方米,地下水净储量达39.7亿立方米,是水资源较丰富的县。但靖边在民国以前鲜有水利建设,“沟底水长流,梁上水如油”是当地的真实写照。杨桥畔位于靖边县东北和横山县的交界处,这里南高北低,横卧着三十几里不能耕种的漫平沙滩地,长城横贯其间,芦河从西北边流过。河水上游十里许有一红石峡,便于修水坝。1916年,杨桥畔三四户人家和来自横山县的几户富绅集股在芦河上用木桩、柴草筑坝,历时4年新修水地三四百亩,标志着杨桥畔水利建设的肇始。(靖边县地方志编纂委员会编《靖边县志》)

早期的柴草土坝仅高2尺余,很不坚固,常被暴涨的洪水冲毁。1929年陕西大旱,村民四下逃荒,更无力修补此坝。后靖边籍陕西省议员樊幼樵从华洋赈济会弄得一笔3000元的贷款,在县长的支持下用以工代赈的办法重修水坝。村民拆用县城境内的长城楼砖,将早先的柴草坝改建为3丈余高、5丈余长、上窄下宽的梯形砖坝,并沿河开挖5里长的水渠,灌溉下游农田。1935年6月,刘志丹率红军攻下靖边县政府所在地镇靖城,县城境内基本解放。地主豪绅被打倒,土地被重新分配,水地一度扩修了300多亩。但受战火影响,苏维埃政府无暇他顾,杨桥畔的水地日见缩小。及至边区政府号召发起大生产运动的1939年,杨桥畔水地面积已不足500亩。

为加强对杨桥畔水利工程的领导,边区政府专门吸收当地5位村民成立水利委员会,当年便动员增修100亩水地。1941年政府又拨款5000元补修石坝,还将2尺深、3尺宽的水渠拓到5尺宽、7尺深,水地也修至1500亩以上。1942年,边府建设厅为了更大力度地发展水利,在靖边设立专事本县水利的建设局,拟以杨桥畔水利为中心,领导全县的水利修筑。该年新修水地增至2500多亩。

石坝和水渠的修缮提高了灌溉能力和水漫地的肥力,大大提升了粮食产量。据中共中央西北局调查研究室在1944年的调查显示:杨桥畔的水地一年可套种麦子、黑豆、萝卜三种(肥力不够的水漫地不能套种)农作物;种麦每亩可收1石,秋底还可收黑豆三四斗,萝卜10多袋(约八九百斤);每亩以收细粮1石计,杨桥畔水地共可增收细粮10080石(中国财政科学研究院主编《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编)。丰饶的收获也为靖边吸引来了更多的人口。据1941年《解放日报》报道,杨桥畔的住户在1939年不过三四十户,次年便增至50余户,截至报道时,已超70户人家。(仲文《沙漠成为肥田——记靖边杨桥畔的水利》)1945年,西北局调查研究室的鲁直在《解放日报》发表《靖边杨桥畔水利调查》,系统梳理了杨桥畔的水利历史,赞其为“边区水利事业的第一个首先成功者”。靖边县也成为陕甘宁边区水利建设的模范县。

二、“人要拿住水,就可做很大的事情”

杨桥畔水利工程为靖边县挣得如此殊荣,与一个人的功劳分不开。他就是水利劳动英雄张仲成。张仲成又名张仲诚,原籍横山苍术圪崂(现名张家坬村)人。1928年陕北大旱,他带着一家五口逃荒,辗转到靖边浮山的阎路坑住了下来。浮山缺水,张仲成凭借石匠手艺掏出一口水井,靠这水在山上开种四五垧山地过活。谁承想饥馑之年多鼠害,山上的庄稼临秋收时几乎被老鼠啃光,一家人的生计又陷入困境。恰逢杨桥畔传来要雇人挖萝卜的消息,于是张仲成前往揽工。时值村里瘟疫肆虐,接连病死40多人,人心惶惶。但杨桥畔的庄稼长势好,萝卜有胳膊粗,满满一地。张仲成真心爱这土地,决心搬到此地过活。

修筑杨桥畔水利工程时的场景——“引水拉沙,淤土造地”

于是张仲成在杨桥畔当临时工,给人种了两年庄稼。盛家掌柜看穿了张的心事,提出拿杨桥畔的36亩沙梁地换张仲成在浮山买下的30垧(150亩)山地。盛家主动换地实为少出捐税,张仲成则觉得山地大部分不能耕种,又迫切想搬到杨桥畔,双方一拍即合。得知此事的张仲成妻子从浮山赶来劝阻,张不为所动。妻子一气之下带着儿女回了横山老家。她在横山嫁女儿得了90块现洋的彩礼,靠这份彩礼和儿子相依为命。

张仲成起初有些泄气,冬天靠给村邻洗磨、砍碾挣点米钱。待第二年清明冰消河开,张仲成就开始修水地。他做了3个大木槽,引水口放1个,另外两个则放在接沙的地方。河里的水由于坝堤拦聚,水位变高,顺着水槽出来的水流冲击力变大,很容易将沙梁冲塌下来。他再用铁锨不停地搅拌,让混着泥沙的水流到地势低洼的地方。这也就是他后来总结的修地技巧:引水拉沙,淤土造地。第一年他修成4亩地,第二年增加到8亩,直到第4年,36亩水地都修成了。他后来兴奋地向《解放日报》记者说:“是真金的地!”(1944年《解放日报》第二版新闻报道《水利英雄张仲成》)水地一年能种两茬庄稼,春上是麦子套种萝卜,芒种前再插黑豆。每亩能收麦子5斗(好的能收七八斗)、黑豆3斗、萝卜十几袋。张仲成修地丰收的消息很快传到横山,妻子也带着儿子回来了。陕甘宁边区政府成立后,政府鼓励生产,张仲成干劲儿更足。他修了砖窑,给儿子娶了媳妇,房前屋后又栽了几百棵柳树。鉴于张仲成在治沙造田上的模范带头作用,1938年靖边县将其推选为劳动英雄,奖励两元法币,并颁发了奖状。

1941年,连遭三年大旱的靖边百业萧条,县委书记惠中权一面向边区政府申报赈济,一面组织群众开展生产自救。鉴于靖边县地广人稀、土地贫瘠的现状,惠中权决定将改造农田、发展水利作为发展农业生产的突破口。扩修杨桥畔水地再次被提上日程。杨桥畔的百姓纷纷推举张仲成:“如果有十个老张,沙梁早打平了!”同年7月到9月,张仲成带领村民引水拉沙,平了两丈多高、几垧宽的一道大沙梁。10月,张仲成向县政府提交了进一步开发杨桥畔、兴修水利的提案。第二年,惠中权综合张仲成和当地群众的意见,提出重开新壕、发展水地的设想。新壕预计全长约12里,中间要穿过一道四里长、五六丈高的大沙梁,另需修石壕约120步。这一工程若能顺利竣工,预计可增修水地2万多亩,但造价预算高达60万元(边币),拟承包该工程的赵占福则称至少需要120万元。事实上1942年边区建设厅拨款总额才21万元。于是惠中权找到张仲成,征询他包揽该工程的意向。张仲成一口应承下来,并称只需5.5万元。周围的人惊愕不已,认为张老汉信口开河。但张仲成告诉惠中权:“要拿住水。水滴石穿,力量无穷,但是赛不过人力。人要拿住水,就可以做很大的事情。”(《水利英雄张仲成》)

张仲成带着群众,先用人力除去沙梁1丈多厚的土层,再捣碎4尺厚的石层,引河水将大约25400立方尺的石块推到河里,修成200步的石壕。还有一处关键工程沙壕(约1000步)的修建,他也是利用水力,推掉了24万方土,建成600步长、40步宽、10步深的新壕。若以正常的4个工修1方土来计量,该工程需耗费96万个工。但张仲成使用引水拉沙的新法子,仅费9600个工就完成了。张仲成带领的水利修建方法新、效率高,1个人工超过了280个人的力量,这是他的新创造。(1943年《解放日报》第二版新闻报道《靖边石工张仲成受奖为水利劳动英雄 以五万五千元修成六十万的工程》)

1943年3月,靖边县政府在杨桥畔举行500多人参加的群众大会,表彰了张仲成在杨桥畔水利工程上的贡献,授予其“水利劳动英雄”的光荣称号。5月,《解放日报》以《靖边石工张仲成受奖为水利劳动英雄 以五万五千元修成六十万的工程》为题对其事迹作了长篇报道。9月,全县人民在水坝立下纪念其功绩的“民生坝”石碑。12月,张仲成受邀参加三边劳动英雄大会,获评特等奖,另获颁“有功水利”的牌匾一块。1944年底,张仲成受邀参加陕甘宁边区的劳动英雄大会,再获特等奖,奖金8万元。《解放日报》又一次专文报道张仲成的事迹,并留下了生动的历史剪影:“他这次参加边区群英会,每逢开大会都坐到主席台上。眼睛常是笑嘻嘻地眯着,披着一件老羊皮袄。问起他的年纪,今年满五十八岁了。”(《水利英雄张仲成》)

三、“兴修有效的水利”

靖边县以水利建设为突破口发展农业生产,为边区提供了宝贵的实践经验。1942年底至1943年初,中共中央西北局召开陕甘宁边区高级干部会议,靖边县委书记惠中权作为生产典型在会上发言。他还获颁毛泽东亲笔题写的“实事求是,不尚空谈”奖状,并在1943年1月的《解放日报》发表署名文章《靖边的水利事业》。毛泽东在会上作《经济问题与财政问题》报告时,点名表扬靖边同志认真努力、实事求是的精神,并以靖边水利建设成绩为论据,指出在真正有利的条件下,边区可开发若干水利事业。

1942年张仲成承包修建的水渠

这也意味着,边区的水利发展史,以20世纪40年代初的杨桥畔水利工程为分水岭,可划为两个阶段:

第一阶段是1938年1月至1942年12月。这一时期为边区水利建设初创期,边区建设厅在1938年颁布的训令促动了水利事业的兴起。1938年全边区新修水地1600亩,1939年这一数据猛增至5493亩,1940年和1941年有所回落,分别新修水地3317亩、2974亩,1942年又增至6733亩。有意思的是,边区较大的水利工程多集中在第一阶段。如前文已述的杨桥畔水利工程,1939年8月开工、次年4月竣工的裴庄渠,1942年6月动工、耗时近一年的子长渠,等等。在诸多水利工程中,杨桥畔的灌溉能力最强。该工程在1943年夏暂告一段落,可灌溉10000多亩地,而裴庄渠和子长渠可灌溉面积则分别约为1400亩、800亩。

第二阶段为1943年1月至1945年8月。该时期是边区水利建设的迅猛发展期,毛泽东在1942年边区高干会上强调的“兴修有效的水利”,推进了水利事业的发展。党和群众因地制宜,创造地兴修了多种形式的水利工程。除了杨桥畔水利建设中总结的依靠坝壕工程修水漫地,另有利用坝棱工程修埝地,以及打井或拦河蓄水进行流水灌溉。与之相对应的,含蓄水源、防止水土流失的植树造林运动也开始推行。这个阶段水利工程成效显著,边区灌溉面积进一步扩大。据西北局调查研究室估算,若将1940年全边区的灌溉面积设定为参数值100,1941年该数值升至109,1942年增至117,1943年则激增至174.5。灌溉面积的扩大促进了边区农业经济的发展。以战略物资棉花为例,其作为典型的用水量较大的经济作物,在陕北的种植一度并不普及。边区军民所需的布匹、棉花等日用品主要依赖国统区。这也为日后因国民党的经济封锁,致使边区在1941年前后发生严重的经济与财政困难埋下隐患。增修水地、扩大灌溉面积,则大大改善了这一困境。1941年边区棉花产量为50.8万斤,1942年便激增至140.3万斤,1943年棉花产量再涨至209.7万斤,待至1944年边区棉花产量高达304.5万斤,彻底实现自给自足(“两个阶段”所引数据均出自《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编)。

艰难困苦,玉汝于成。以杨桥畔水利工程为代表的陕甘宁边区水利建设,是一部镌刻在黄土地上的红色史诗。它不仅体现了党和人民群众在特殊历史时期的生存智慧,彰扬了“自己动手,丰衣足食”的乐观精神,也昭示着改天换地的革命伟力与决心。

[本文刊发于《文史天地》2025年第9期]

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技