作者 朱万红/范瑞平

“苏区干部好作风,自带干粮去办公。日着草鞋干革命,夜打灯笼访贫农。”这首山歌真实反映了苏区干部一心为民、艰苦奋斗、廉洁奉公、求真务实、勇于担当等优良作风。这种好作风形成于血与火的土地革命战争时期,不仅在当时凝聚起广大人民群众的磅礴力量,为革命胜利筑牢坚实基础;更跨越时空,成为熠熠生辉的精神之火,烛照着新时代党的作风建设,并给予启迪和滋养。追溯苏区干部好作风淬火成钢的历史基因,对于赓续红色血脉、弘扬光荣传统,推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展,有着重要的理论价值与实践意义。

党的理论教育:夯实作风建设的思想根基

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”(魏征《谏太宗十思书》)坚定的理想信念是党员干部好作风形成的思想根基,而党的理论教育是筑牢理想信念的根本途径。苏区时期,我们党非常重视理论武装对于党员干部理想信念培育的重要作用及意义。苏区干部之所以能在艰难困苦中坚守初心,在枪林弹雨中前仆后继,靠的就是对马克思主义的笃定信仰,对共产主义的坚定信念。

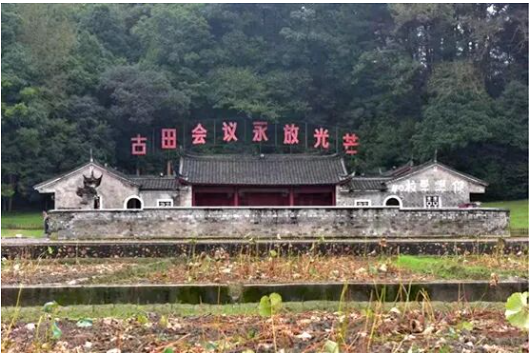

古田会议旧址(高殿华/摄)

1929年12月底,在古田会议上通过的《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》指出:“有计划地进行党内教育,纠正过去之无计划的听其自然的状态,是党的重要任务之一。”并列出了包括马克思列宁主义、社会经济科学等在内的十多份学习材料,教育党员干部要“用马克思列宁主义的方法去作政治形势的分析和阶级势力的估量”。1931年11月,中央苏区第一次党代表大会通过的《党的建设问题决议案》亦指出,要重视马克思列宁主义基本理论教育工作,“以达到提高党员政治理论水平的效果”。这些决议内容宛如行动号角,为苏区干部开展党的理论学习和理想信念教育提供了实践指南。党和苏维埃政府大力创办马克思共产主义学校、苏维埃大学、中国工农红军大学等干部培训学校,举办各种形式的干部训练班。广大党员干部认真研习马克思主义基本原理和党的路线方针政策等内容,从中汲取党性滋养,促进思想升华,把握世界观、人生观、价值观这一“总开关”,加固了理想信念这一“压舱石”。

苏区干部使用过的灯笼、草鞋、斗笠

苏区时期,我们党不仅深知理论武装对于理想信念教育的重要性,还非常重视理论联系实际作风的养成。《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》指出:“使党员注意社会经济的调查和研究,由此来决定斗争的策略和工作的方法,使同志们知道离开了实际情况的调查,就要堕入空想和盲动的深坑。”1930年5月毛泽东撰写的《反对本本主义》,将调查研究工作提升到哲学的理论高度,提出“马克思主义的‘本本’是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合”的重要思想。所以,苏区广大党员干部一方面如饥似渴地学习马克思主义理论,另一方面深入实际积极开展调查研究。他们不仅在字里行间洞察中国革命的前途命运,也在田间巷陌走出了一条通往胜利的革命路径;他们求真务实、脚踏实地,以坚定执着的追求诠释了心中的崇高理想与坚如磐石的信仰。

践行群众路线:厚植一心为民的宗旨情怀

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。密切联系群众、践行群众路线,是党员干部好作风形成的价值指向和根本路径。苏区时期,党和苏维埃政府始终将人民群众放在最高位置,苏区干部与群众同呼吸、共命运、心连心,真心实意为群众谋利益。

1929年4月,毛泽东在兴国潋江书院开办的土地革命干部训练班上说:“每个共产党员对争取群众的观念,要像和尚念‘阿弥陀佛’一样,时刻叨念‘争取群众’。”(《陈奇涵传》,军事科学出版社)苏区干部积极响应号召,积极深入群众,与群众同坐一条板凳,共话家长里短,真切关心群众疾苦,用心用情为群众办实事、解难题。

中华苏维埃共和国临时中央政府

为了让广大农民实现“耕者有其田”的千年夙愿,苏区干部带领贫苦农民掀起土地革命浪潮。他们扎根田间地头,丈量土地,分配田产,让农民真正成为土地的主人。为了帮助农民发展农业生产,他们带领广大群众肩挑背扛兴修水利,组织群众开展生产互助运动。毛泽东更是身体力行,帮助沙洲坝村民开挖水井,解决群众喝水难的问题;帮助叶坪村民修建木桥,解决群众过桥危险的问题。苏区干部上行下效,群众看病难,他们办起了中央红色医院、红军医院和地方医院;群众房子失火了,他们帮助受灾群众募捐修盖新房子;小孩上学难,他们广办列宁小学;妇女参加生产劳动,没时间带小孩,他们帮着办起了托儿所……因此,苏区群众感叹说:“共产党真正好,什么事情都替我们想到了!”1934年1月,中华苏维埃临时中央政府主席毛泽东在第二次全国工农兵代表大会上作报告时,又郑重提出“关心群众生活,注意工作方法”,强调“一切这些群众生活上的问题,都应该把它提到自己的议事日程上。应该讨论,应该决定,应该实行,应该检查”(毛泽东《关心群众生活,注意工作方法》),反对工作中的官僚主义和命令主义。从时刻叨念“争取群众”到“关心群众生活”,毛泽东为苏区干部指明了群众路线的工作方针。

苏区干部一心为民,解决群众生产生活上的各种问题;与群众一同在田间劳作,并肩在战场战斗。这种水乳交融的党群关系、干群关系,筑牢了党的执政基础,夯实了苏维埃共和国的根基。于是,“唤起工农千百万,同心干”的壮阔场景在苏区大地处处可见。正如毛泽东所言:“真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。”(《关心群众生活,注意工作方法》)

厉行峻法铁律:淬砺廉洁奉公的政治品格

木受绳则直,金就砺则利。厉行峻法铁律是党员干部好作风形成的重要保障。苏区时期,党和苏维埃政府高度重视法制和纪律建设,为党员干部的行为划定边界、提供规范。

在干部选拔任用方面,坚持党管干部原则,把政治标准放在首位,并在实际斗争中选拔任用干部。1931年11月通过的《党的建设问题决议案》规定:“必须坚决从下层提拔在各种斗争中表现积极坚决执行正确路线的工农分子参加党的领导工作,代替旧有不好的干部。”1933年1月10日发布的《苏区中央局关于巩固党的组织与领导的决议》,再次明确了干部选拔任用的这一规定。中央苏区干部选拔任用制度,如同竹筛一般,将实际斗争中积极勇敢、有工作能力的分子筛选出来,充实到干部队伍中;把牢干部选拔任用入口关,确保干部队伍的先进性和纯洁性。

在廉政建设方面,制定实施一系列严刑峻法,对腐败行为零容忍。1933年12月,中央执行委员会颁布的第二十六号训令《关于惩治贪污浪费行为》规定:对贪污公款500元以上者,处以死刑;对贪污公款300元以上500元以下者,处以2年以上5年以下监禁;等等。这些严厉的法律条文如同高悬的达摩克利斯之剑,让心存贪念者望而却步,有效遏制了腐败现象的滋生蔓延。同时,党和苏维埃政府还建立起严密的监督机制,工农检察部、审计委员会等监督审查机构各司其职,对各级干部的工作和廉洁情况进行监督检查。广大群众可以通过报刊、举报箱等途径参与监督,构建起“天网恢恢,疏而不漏”的全方位监督系统。

在工作机制方面,严格执行工作报告和巡视检查制度。《党的建设问题决议案》规定:“下级党部对上级必须经常有口头的或书面的工作报告;上级党部必须切实建立巡视工作制度,经常派人巡视下级党部,检查并实际上帮助其工作。”1932年3月,人民委员会发布的第五号命令《切实执行工作检查》亦规定:“各下级政府务须向上级详细报告,上级要督促和催促下级做报告,并要派人到下级去切实检查。”“在工作检查中应该考察在政府机关的工作人员是否有消极怠工腐化、不尽职等等的情形。对于一切不执行上级命令和工作不积极的要予以革命纪律的制裁。”工作报告和巡视检查制度的建立与实施,促使各级干部积极进取、履职尽责,形成了能者上庸者下的良好政治生态。

广大苏区干部在崇高理想引领下,树立起一心为民的宗旨意识,加之峻法铁律的约束和威慑,从而淬炼出廉洁奉公、恪尽职守的优良作风。

力行艰苦奋斗:锤炼争创一流的责任担当

艰难困苦,玉汝于成。艰苦奋斗既是党员干部好作风的鲜明标识,也是党员干部淬砺作风的磨刀石。苏区时期,经济条件极为艰苦,物资匮乏到了极点,但苏区干部没有被困难吓倒,他们以艰苦奋斗精神,书写着革命事业的壮丽篇章。

1931年11月,中共苏区中央局全体委员在瑞金叶坪村合影。左起顾作霖、任弼时、朱德、邓发、项英、毛泽东、王稼祥

在生活上,苏区干部秉承勤俭节约美德,发扬吃苦耐劳精神,同甘共苦,共克时艰。中央领导人以身作则,“为四个月节省八十万元而斗争”,博古、陈云、罗迈等23位同志联名表示:每天节省二两米支援前方红军战士吃饱好打仗,不要公家发夏衣,留给红军新战士穿。(《红色中华》第164期,1934年3月20日)中央土地部、粮食部、劳动部、国民经济部、财政部、教育部、总务厅等中央机关党员干部也纷纷响应:每天节省二两米,自己开辟菜园,节省油盐菜钱,节省办公用品,节省灯油,等等,分了田的机关干部还自带伙食来办公。在领导干部的率先垂范下,各级党政机关、群众团体的工作人员,掀起了轰轰烈烈的节省运动高潮,《红色中华》第188期还专门报道了江西省苏维埃政府原主席刘启耀自带干粮去办公的先进事迹。苏区领导干部不搞特殊化,与广大军民甘苦与共,“有盐同咸、无盐同淡”,将全部精力投入到革命事业中,因此赢得了广大群众的支持和拥护。

在工作中,苏区干部不畏艰难,模范带头,敢于担当作为,敢于争创一流。在土地革命中,他们深入乡村,发动群众,打破封建土地制度枷锁;在反“围剿”战争中,他们冲锋在前,带领群众修筑工事、运送物资,用血肉之躯保卫苏区;在经济建设中,他们克服人力物资短缺、生产工具落后等重重困难,积极组织群众发展生产,创办工厂、开展对外贸易,有力推动苏区经济发展。在苏区各项事业建设中,涌现出很多先进单位、模范人物。特别是兴国县党员干部实行“十带头”制度,在扩大红军、支前参战、经济建设、文化教育等方面工作取得很大成绩。在第二次全国工农兵代表大会上,中华苏维埃临时中央政府主席毛泽东授予他们“兴国模范县”奖旗,称赞“兴国的同志们创造了第一等的工作,值得我们称赞他们为模范工作者”(《关心群众生活,注意工作方法》)。

苏区干部在恶劣的战争环境中艰苦奋斗,磨砺了意志和品质,锤炼了争创一流的责任意识和历史担当。这种作风如同一面旗帜,激励着广大群众紧紧追随,汇聚起革命事业的磅礴伟力。

批评与自我批评:锻造自我革新的锐利武器

君子检身,常若有过。批评与自我批评是党员干部好作风形成的政治熔炉。苏区时期,党和苏维埃政府深刻认识到批评与自我批评的重要性,将其锻造成为改进思想作风、促进自我革新、强化队伍建设的锐利武器。

1929年7月,红四军第三纵队政治部编印的《党员训练大纲》,有一节专门规范“怎样批评同志”的内容,这是党内较早发布的较为系统的关于批评与自我批评的条文规定。《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》亦把党内批评视为“坚强党的组织、增加党的战斗力的武器”,并深刻指出党内批评要在党内开展、要注意政治、要有证据,防止主观武断和庸俗化,防止非组织观念滋生蔓延,不能把它当作个人攻击的工具。这就将党内开展批评与自我批评活动引上正确轨道,使之成为党员干部改进思想作风、实现自我革新自我提高的有力举措。1931年11月通过的《党的建设问题决议案》再次指出,实行批评与自我批评是保障党的正确路线执行、防止党内腐化官僚化和其他一切怠工消极等不良倾向的最有力方法。

当时,党内开展批评与自我批评的风气很盛。党员干部敢于直面问题和不足,虚心接受他人的批评意见并加以改正;也敢于直言他人错误,帮助同志提高认识,改进工作。党组织向上级领导机关报告工作,也从不隐瞒错误和缺点,能作出自我批评并认真改进工作。通过批评与自我批评,干部们的思想得到洗礼,作风得到锤炼,掸除了各种“思想灰尘”和“政治微生物”,也促使党内团结得到进一步加强。

苏区时期,批评与自我批评的风气不局限于党内,还延伸到工作的方方面面。党和苏维埃政府鼓励群众对政府工作提出意见和建议,虚心接受群众的监督和批评。毛泽东在才溪乡调查时发现,才溪乡设有批评墙报,群众对工作消极的乡苏干部和代表,会直接在墙报上提出批评意见;选举时会在表现不好的候选人名字下写“消极”“官僚”等字样。(毛泽东《才溪乡调查》)对于群众反映的问题,干部们能认真对待,立行立改。这种做法不仅密切了党群关系、干群关系,更是推动了工作高效开展,提升了党和苏维埃政府的公信力和领导力。

总之,苏区干部好作风是理想信念、群众路线、制度建设、艰苦奋斗、批评与自我批评等多重因素协同发力,经过革命烈火锻造的历史结晶,反映在苏区干部的思想、学习、领导、工作、生活等各方面。它鲜明体现了中国共产党的性质和宗旨,是党在革命战争年代创造的弥足珍贵的精神财富。正如习近平总书记所言:作风问题本质上是党性问题;作风问题核心是党同人民群众的关系问题;党的作风关系人心向背,关系党的生死存亡。(中共中央党史和文献研究院《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》)新时代,广大党员干部应循着历史脉络,从苏区干部好作风中汲取精神养分和奋进力量,书写党的作风建设的时代新篇,为强国建设和民族复兴提供坚强有力的作风保障,让这一红色基因绽放出更加耀眼的光芒。

「本文刊于《文史天地》2025年第9期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技