作者 王斌

实业家卢作孚被称为“小学博士”。他在青少年时期遭受过三次大的挫折,少时因患病而失声;小学毕业时,虽成绩优异,却因家庭贫困而失学;成年后,报考清华学堂阴差阳错失利。但是,卢作孚把这些贫穷和磨难,转化为积极向上的能量,通过刻苦自学成为学霸,曾被重庆大学聘为客座教授,被誉为“中国科学管理的专家”。

年轻时的卢作孚

一、童年莫名失声

1893年4月14日,初春时节,料峭渐远。合州(1913年改为合川)城北门外杨柳街,以贩卖麻布为生的卢茂林蜗居的陋室里,传出几声清脆的啼哭声,给四周低矮破烂的这片寒屋,带来些许生机。卢茂林给这个呱呱坠地的孩子取名卢魁先。成年后,卢魁先改名为卢思,号作孚。作孚之名,出自《诗经》“仪刑文王,万邦作孚”。孚者,让人信服信从,年轻的卢作孚以此更名,立志要有深孚众望之作为。

卢作孚性情温厚,从不贪玩,自幼就有着与年龄不相称的懂事。据其弟卢尔勤回忆:“他(卢作孚)童年在家总是天天替父母砍柴、担水、抹屋、扫地、买取物品,减轻大人负担,他本人极节约,更未见与别人打骂。”

卢作孚兄妹六人,靠卢茂林的一根扁担养活,日常伙食极为素淡,唯有卢茂林从外地贩布回家,妻子李氏才做一点稍有油荤的菜上桌。每逢此时,卢作孚就把头转到一旁,照旧咸菜下饭。卢作孚回忆,童年时,每见父亲肩上因挑重担而起的厚厚老茧,黑中透红,他就会暗自流泪,盼望赶快长大,早些为父母分担忧愁。

卢作孚渐渐长大,大字不识几个的卢茂林思忖着:孩子们要有出息,就一定要读书,自己就吃了不识字的亏。卢茂林节省开支,挤出几个钱,在光绪二十二年(1896年),先送长子卢志林去县城北门外的李家私塾。这是一所宗族捐钱办的塾馆,专为本族及本乡穷苦人家子弟而设。

3年后,6岁的卢作孚也进入李家私塾就读,接触到了一个崭新的世界——知识的天地。他对知识表现出强烈的学习兴趣,凡事总要问为什么,寻根究底,不弄明白不罢休。旧时私塾教学单调刻板,从《三字经》《百家姓》《千字文》讲起,继之四书五经,再讲八股文。

卢作孚天资聪颖,勤奋苦读,不仅把蒙学经典背得滚瓜烂熟,而且字也写得有模有样,他最初描摹的是颜真卿、柳公权体字帖,后来偏重于柳体。只用两年时间,他就将塾师要教的课程学完了。

看到儿子如此好学,卢茂林十分高兴,1901年,把卢作孚和卢志林送到瑞山书院学习。

让人意想不到的是,在这前后,卢作孚遭遇了一场磨难。

一日,他突然上吐下泻,高烧不止,家里实在没钱为他看病,情急之下,母亲李氏听信偏方,上山采了些草药,煎敖成汤,卢作孚喝下后,竟连声音也发不出来了,成了小“哑巴”。很可能是因服下有毒药物,对卢作孚声带造成损伤。

卢作孚父母心疼不已。卢茂林顾不上路途遥远,背着卢作孚,徒步到重庆求医。医生望闻问切后,连连摇头说,服用中药天生黄解毒,或许有效。天生黄有杀虫补火助阳功能,刺激胃黏膜加速蠕动,导致下泻来解毒。可天生黄价格奇贵,普通百姓怎买得起?父亲抹着泪,把卢作孚又背回家中。望着整日沉默不语的儿子,想到小小的年纪,竟遭此厄运,卢茂林夫妇不知流下了多少泪。

卢志林想方设法逗弟弟开心,用从私塾学到的字教他,卢作孚口不能言,兄弟俩就用手比划着,用笔写在纸上。性格刚毅的卢作孚,丝毫不因失声而颓废,每天照常在家自学功课,有空就溜到私塾,趴在窗户上听先生讲课,课业竟没有耽误。

卢作孚就这样在无言中过了两年,奇迹突然发生了。

外婆60岁生日那天,卢作孚忽见一只燕子飞进外婆家,绕着房梁翩翩起舞后又扑腾着翅膀,从窗户飞向蓝天。卢作孚甚感惊奇,跟着跑了出去,不小心被门槛绊倒,摔得满头是血,他心里一急,竟然喊出声来:“燕子!燕子!”

看到这一幕,母亲不停地揉着眼睛,以为看花了眼,赶忙将卢作孚拉到身边,接连追问了好几个问题,卢作孚一一作答。听到那久违了的熟悉又陌生的稚嫩声音,两行热泪从李氏眼中夺眶而出。

失声两年,锻炼了卢作孚的受挫能力,更加激发其奋发向上。家人发现,此后他做起事来,更加有韧性了。

二、小学毕业却失学

瑞山书院在合州城内瑞映山下,原为义学,创办于清乾隆四十五年(1780年)。清政府推行新政,废除科举制度后,将各地书院改为新式学堂,瑞山书院不久改为瑞山小学。

卢作孚曾经就读的瑞山书院

家住城外的卢作孚,每日上学需经县城北门。不等日出,卢作孚便挎起装有笔墨纸砚的书篮,与兄长一道匆匆赶往学堂。等到城门口时,天还没有放亮,城门紧闭。兄弟俩便坐在城门口,借着微弱的路灯光线,高声读书,等着开城门。久而久之,守门的更夫也被打动了,只要兄弟俩一到城门口,便特意将门口挂的灯挑得亮亮的。

卢作孚所能感知的世界,较以前更为广阔。他对新学很感兴趣,徜徉在知识的海洋之中,他对国文和自然史地十分喜爱,尤其热衷于数学。及至长大后,他常说,做事也要像做数学题,困难的事就是数学的难题。每天放学回家,他总是手不释卷,温习功课,揣摩习题。小学毕业时,他成绩全优,自学完初中的代数、平面几何以及相当于高中水平的国文读物。在学校,卢作孚协助管理学生伙食,菜买回来,就请采买员口报斤数、价格,他自己则心算,待报账完毕,他计算的结果也出来了,两相对照,分毫不差。

卢作孚耳濡目染先贤的事迹,常为之所感动。合川人邹智(1466—1491年),明成化年间的进士。他疾恶如仇,敢于直言,多次上书谏言,推动明孝宗初期的改革,后被诬陷获罪流放,留下“但愿太平无一事,孤臣万死何足悲”的诗句。邹智家境贫困,家里买不起油灯蜡烛,他就拾取枯枝和落叶,点燃照明读书,如此三年,终于学业有成。卢作孚常以邹智“读书燃木叶继晷”来激励自己。

卢作孚以第一名的成绩小学毕业。可是,此时家中实在无力再供卢作孚继续读书。因生意不好,父亲不再贩布,哥哥卢志林小学毕业后,找了份在福音堂小学教国文的工作,维持一家人的生计。卢作孚不得不放弃学业。瑞山小学的校长和老师都为卢作孚感到可惜,他们告诉卢茂林:学校诸同仁,愿每月以120个小钱相赠,承担卢作孚的学费。

卢茂林认为无功不应受禄,便以家中急需帮手为由,婉言谢绝老师们的好意。离开瑞山小学时,校长特地为卢作孚题赠“好而不恃,为而不有”八个字,卢作孚将它作为座右铭,刻在心中。

在瑞山小学的6年,对卢作孚日后的成长和发展影响很大。日后卢作孚投身实业,就得到了瑞山校友的支持。1925年10月,卢作孚在合川召开民生公司发起人会议,与会者大多数为瑞山小学校友,如彭瑞成、黄云龙、赵瑞清等。怀着对母校的深厚感情,1926年,当瑞山小学因经费拮据而难以为继时,卢作孚亲自担当校董会董事长,由民生公司拨付办学经费。

辍学之后,卢作孚再也无缘入读正规学校。少年卢作孚没有怨天尤人,而是大胆地做出决定,走出合川,去看看外面的世界。

1908年,卢作孚第一次远离故土和亲人,跟在商队后面,经铜梁、大足、安岳,沿着成渝间的一条驿道——东大路,走了十多天,抵达成都。他栖身于西御河沿合州会馆,联系了一所学校补习数学,不过学校徒有虚名,根本无法满足卢作孚的求知欲。只待了两个月,他便退学。

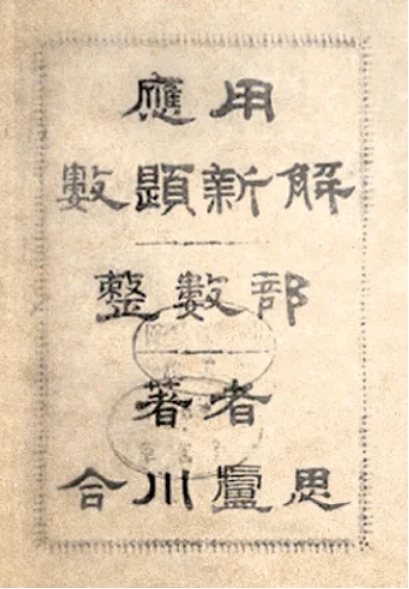

卢作孚索性把自己关在会馆里,大门不出,埋头看书。这里各色人等如走马灯似的来来去去,环境嘈杂。由于自己没有固定的经济来源,主要靠家中和老乡朋友接济,因而生活清苦,但卢作孚以非凡的毅力,克服常人难以想象的困难,开始走上自学之路。仅用半年时间,他就把能找到的数学书籍全部看了一遍,又啃起了英文版数学书籍,还解了大量数学习题。更不可思议的是,他陆续编写出《代数》《三角》《解析几何》《应用数题新解》等教材,并以“卢思”之名在成都提学使署立案,准备发行。由于资金困难,大部分书稿未能正式出版,只有《应用数题新解》在1914年由重庆中西书局出版。一个仅有小学学历的20岁左右年轻人,居然编写出数学教材。

青年卢作孚撰写的数学教材

卢作孚特别喜欢韩愈的文章,他花了3年时间,逐字逐句地研读,详细批注。他还酷爱古典诗词,对许多名篇倒背如流,通晓作品的写作年代、背景及在文学史上的地位。

卢作孚还如饥似渴地阅读了大量反映西方启蒙思想的社会理论著作,如卢梭的《民约论》、达尔文的《进化论》、严复翻译的赫胥黎的《天演论》等,这些著作对卢作孚的思想产生了很大的影响。

父母惦念游子,时常托人给卢作孚捎来一点钱,这让卢作孚深感不安。为了解决生计问题,卢作孚一面自学,一面招收数学补习生,以换取微薄的报酬。卢作孚天生就是当教师的料,他尝试采用启发式教学,将学习经验传授给比自己小不了几岁的学生,受到学生好评。此外,他还写文章向报馆投稿,一方面练习文笔,发表自己对社会的见解;另一方面换取稿酬,补贴生活。

为了检验自己的学识和实力,卢作孚先后报考了四川优级师范学校、陆军测绘学堂、军医学校、藏文学校,均被录取。卢作孚思考再三,觉得这些学校所设专业有局限性,因而全都放弃了。

三、报考清华失利

清末民初,出国留学成了新潮知识分子的选择。对于走出国门看世界,卢作孚早有憧憬。

卢作孚有一位叔祖父,光绪年间任清政府驻俄罗斯国公使馆参赞,曾有意将少年卢茂林带往圣彼得堡加以培养,后因卢茂林学识底子不够,且不愿远离父母而作罢。另有一位“达”字辈叔祖父,为西南一隅边军将领,在中法战争中屡立战功。卢作孚自小就常听父兄讲起这些往事,外面的精彩世界,吸引着正为寻找出路而苦闷的卢作孚。

1912年初夏时节,19岁的卢作孚,受几位留学生朋友的鼓励,在成都报考清华学堂。在此之前,清华采取公开竞争的考试方法,已从全国招录了3批赴美留学生180人,这些学生的籍贯多为东部沿海地区,他们中有梅贻琦、胡适等人。

当时清华学堂的学制分为甲乙等,甲等强化学习半年英语后,即可赴美就读,入学门槛高,收费低,只需交在京半年的费用;乙等则需在京读完四年大学课程,然后赴美进修,入学门槛低,但四年的学费却不菲。家境贫寒的卢作孚,思来想去,便报考了甲等。本来,他对自己有信心。三年前,四川陆军测绘学堂招收40名插班生,报考者多达700余人,录取率不足6%,大多数报考者为在读生,仅有小学学历的卢作孚,在考生中年纪最小,竟然也被录取了。因专业与自己的志趣不合,卢作孚最终没有去。

不过,这次报考清华学堂,命运并没有再次垂青卢作孚。成绩公布,卢作孚的国文、数学、史地考试均获高分,可惜英语不及格,因而落选。清华对所招留学生的要求是“国文通达,英文及科学程度可入美国大学”,但实际上,比美国大学的入学考试要难得多。卢作孚当年所考内容,现在已无从考证了。从1909年9月首批留美生资格考试的试卷内容,可推测出卢作孚应试的难度。那次考试,国文经义题为“学然后知不足义”。历史问答题有3道:“诸葛亮自比管乐,而杜诗以伊吕许之,具品诣究居何等”,“李德裕、张居正具功过若何”,“王守仁为名世真才,试言其作用”。地理问答题也是3道:“秦伐匈奴,略取河南,河南当今何地”,“晋楚争郑城虎牢,楚汉交兵夺成皋,试言其故”,“汉孝武通西域,光武不许西域内属,试言其故”。历史和地理各以答对两题为合格。看来,卢作孚能得到高分,实属不易。

1909年9月首批留美生英文考试共5道题,用英语出题和答卷。论述题为:“在英美文学著作中,哪本书最吸引你?请用大约四百字的篇幅清楚地陈述你的喜好原因。”其他题目如“请列出以下每位作者所创作的两首诗:弥尔顿(Milton)、巴恩斯(Barnes)、托马斯·穆尔(Thomas Moore)、拜伦(Byron)、朗费罗(Longfellow)”等。虽然此前自学高等数学和微积分时,为了能阅读相关的英文教科书,卢作孚也自学了一些英语,但显然,凭借这点基础,要应对这类综合性且有一定难度的问题,是远远不够的。在此后的岁月中,他对英语的自学,从未间断,英文水平也有了提高,能阅读英文报纸,修改别人起草的英文稿件。

清华学堂落选后,卢作孚并没有气馁。不久,他打听到清华将在北京再举行一次招生考试。这次他改变主意,决定改考乙等,因为他了解到,只要第一年成绩全优,就有可能获得后三年的全额奖学金。因此,只要筹到第一年的学费,就能圆自己的清华梦和出国梦了。他萌生了去北京参加考试的想法。

卢作孚故居

他急忙回老家合州筹措路费学费,按照卢作孚的估算,所有费用加在一起,大约需要300元,这是一笔不小的数字。他把家里所有的积蓄150元都拿了出来,又赶往亲戚和朋友家借贷,好不容易凑齐了剩下的150元。

他兴冲冲地赶往重庆,准备搭船前往武汉,再从武汉转乘火车,由京汉铁路北上赴京。谁知,他还是晚了一步,等他满头大汗地跑到朝天门码头时,才便得到消息:去汉口的客船“蜀通”轮当天一大早就开走了。那时水运不发达,重庆至汉口的客轮班次一月之内仅有几班,误了这班船,卢作孚就无法在清华第二次招生前赶到北京了。

卢作孚像挨了一记闷棍,瘫倒在码头台阶上,半天也没有缓过神来。他总结出了三条教训:一是凡事要决而即行;二是学不邋等,头一年报考清华甲等,就是冒进;三是对川中水运不畅耿耿于怀,这可以说是他后来投身航运、创建民生公司“动机的萌芽”。

自此,卢作孚彻底放弃了越洋留学之念。孟子云:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”这话用在卢作孚身上,甚为贴切。青少年时期接踵而来的挫折和失败,是卢作孚为收获成功预付的代价。

「本文刊于《文史天地》2025年第5期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技