作者 雷焕

2019年全国高考数学Ⅱ卷上,一道关于 “半正多面体”印信的题目,让无数考生抓耳挠腮。谁能想到,这道看似寻常的几何题,背后竟藏着一段波澜壮阔的历史,串联起一位传奇人物的一生,也见证了民族融合的伟大进程。

一、旬阳河畔的惊世发现

1981年11月9日,那是一个再平常不过的放学时分,陕西省旬阳县旬阳中学的学生宋清,在回家路上邂逅了改变历史认知的 “奇物”。在一处不起眼的角落,一块奇异的石头闯入他的视线。它呈八棱多面体,恰似一颗圆润的红色鸡蛋,又神似人们熟悉的骰子,上面刻满了古朴的文字。宋清心中一动,直觉告诉他,这或许是一件珍贵的文物,于是小心翼翼地将其带回家,打算好好珍藏。

独孤信多面印 存于陕西历史博物馆

然而,父亲的一番话改变了这块石头的命运。父亲深知文物的价值与意义,要求宋清将其上交文物局。宋清虽心有不舍,但还是照做了。工作人员收下后,却未意识到这件物品的非凡之处,随手将其搁置在一旁,这一放,就是漫长的10年。

直到1991年,西安市文史研究院的一位研究员在参观旬阳博物馆时,偶然间发现了这件被遗忘的物品。他的目光被石头上“独孤信白书”几个字牢牢吸引,凭借多年积累的专业知识和丰富经验,他瞬间判定,这就是西魏北周时期名将独孤信的印章,也就是后来闻名遐迩的“独孤信多面球体印”。随后,专家们查阅海量文献资料,经过深入研究,进一步确认了这枚印章的身份和价值。独孤信多面印堪称中国印章史上的奇迹,它是中国迄今为止印面最多、正文字数最多的印章。更重要的是,它将楷书入印的历史提早了400多年,为中国印章艺术史的研究提供了关键的实物依据。此后,这枚珍贵的印章被收藏进陕西历史博物馆,成为该馆镇馆之宝之一,静静地向世人诉说着那段被岁月尘封的往事。

二、独孤信:从草原少年到“天下第一老丈人”

502年,独孤信出生于武川镇的一个鲜卑贵族家庭。这里是游牧文明与农耕文明的交汇地带,父亲独孤库是部落酋长,“雄豪有节义”,母亲费连氏为柔然王族后裔。特殊的成长环境,赋予独孤信兼具草原雄风与汉家韬略的独特气质,少年时的他“美容仪,善骑射”,在六镇尚武之风的熏陶下,练就了过人胆识,被称为“独孤郎”。

北魏正光五年(524年),六镇起义爆发,23岁的独孤信追随起义军首领葛荣,在战场上崭露头角。永安三年(530年),尔朱荣击溃葛荣军,独孤信被收编为别将,从此踏上更广阔的历史舞台。

永熙三年(534年),北魏分裂,孝武帝西奔长安投靠宇文泰,独孤信单骑追驾,冒险赴难,这份忠勇让他获封浮阳郡公,成为关陇集团的重要成员。在关陇集团形成初期,他积极与汉人豪强融合,为日后的发展奠定了基础。

西魏大统三年(537年)的沙苑之战,是独孤信军事生涯的高光时刻。面对强大的东魏军,他率精骑突袭侧翼,与李弼的“铁骑横向”战术完美配合,助西魏以弱胜强。独孤信治军宽严相济,战前亲自为士卒裹伤,鼓舞士气;战场上对违纪部将严惩不贷,当众鞭笞擅取民财的部将。这种统御之术,让他的部队凝聚力和战斗力极强。战后,宇文泰推行府兵制,独孤信位列八柱国之首,领大司马衔,成为西魏政权在西北的重要支柱。

在秦州刺史任上,独孤信推行劝课农桑,流民归附的治理方略,组织百姓恢复生产,重建家园。陇右地区出土的《南秦州造像碑》记载他“修城池,劝耕织”,使战乱频仍的边陲州郡重现生机。宇文泰赐其名“信”,取“信著遐迩”之意,标志着独孤信正式融入关陇汉化集团。

独孤信不仅是军事和政治上的强者,还是个极具个人魅力的时尚先锋。传说他出城打猎时,帽子被风吹斜却未察觉,侧戴帽子回府的样子,竟引发全城男子效仿,“侧帽风流” 成为当时的时尚佳话,也足见他在社会上的影响力。

独孤信的政治智慧,还体现在家族权力的布局上。他的长女嫁北周明帝宇文毓,四女嫁唐国公李昞,七女独孤伽罗嫁隋文帝杨坚,通过联姻构建起横跨三朝的血缘网络,形成 “三朝外戚”的权力矩阵,被后世戏称为“天下第一老丈人”。尤其是独孤伽罗与杨坚的婚姻,意义非凡。伽罗14岁出嫁时,独孤信要求杨坚“誓无异生之子”,这一约定将独孤氏的政治基因深植隋室。开皇元年(581年),伽罗助杨坚建立隋朝,践行“二圣临朝”的共治模式,开创“开皇之治”,将独孤家族的影响力推向巅峰。

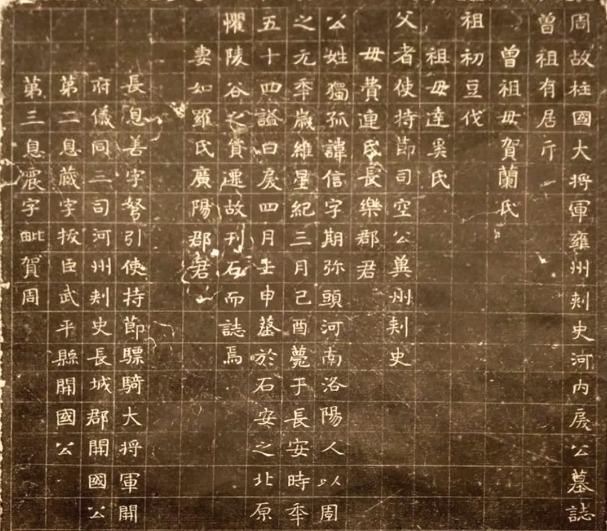

独孤信墓志

三、邙山悲歌与政治落幕

西魏大统九年(543年)的邙山之战,成为独孤信军事生涯的重要转折点。这一战,西魏与东魏的精锐部队狭路相逢。面对高欢率领的20万大军,西魏军在初期遭遇重创,战局陷入被动,诸军纷纷溃散。在这危急存亡的关键时刻,独孤信挺身而出,与于谨一起收拢残兵,组织起了最后的抵抗力量。

夜幕降临,独孤信率领麾下数百骑,如同一把利刃,突袭东魏追兵。这成功打乱了东魏军的追击节奏,为西魏大军的撤退赢得了宝贵时间。尽管邙山之战最终以西魏的失败告终,但独孤信在战场上的英勇表现和临危不惧的精神,赢得了全军上下的敬重,使其声望更隆。这场战役,虽然是他军事生涯的一次挫折,但也进一步彰显了他的军事才能和担当精神。

然而,军事上的辉煌并不能掩盖独孤信日益严峻的政治危机。随着宇文泰集权的不断加深,独孤信作为魏室忠臣的身份愈发尴尬。他一方面对北魏皇室怀有深厚的忠诚之情,另一方面又不得不面对宇文泰势力的崛起和权力格局的变化。大统十六年(550年),他的心腹王思政在颍川殉魏,这一事件如同导火索,暗示着关陇集团内部保魏派与革新派之间的裂痕正在逐渐扩大。

当宇文泰之子宇文觉篡魏建周时,独孤信的处境变得更加艰难。尽管他位列太师,表面上拥有崇高的地位,但实际上已逐渐被排除在权力核心之外,成为权力游戏的局外人。他的政治理想和抱负,在残酷的政治现实面前逐渐破灭。

北周孝闵帝元年(557年),命运的悲剧最终降临。独孤信因赵贵谋反案牵连,被宇文护赐死。《周书》记载独孤信被“逼令自尽于家。时年五十五”。而颇具深意的是,他的墓志铭称其“薨于长安,时年五十四”,刻意回避了他非正常死亡的真相。这个细节,既暗示了关陇集团对这位功勋老臣的最后一丝体面,也让人感受到了政治斗争的残酷与无情。

四、煤精印信:历史与文化的密码

独孤信多面印有26个印面,是他政治生涯的生动写照。“大司马印”彰显其军事统帅身份,“柱国之印”代表八柱国地位,“臣信上疏”是朝堂奏对凭证,“令”字印为发布军令专用,印证了北朝文武合一的职官特征。

印章选用产自河西走廊的煤精材质,质地坚硬又易于雕刻,其黝黑光泽恰似鲜卑武士的玄甲,象征着独孤信的英勇与坚毅。14个镌刻印文中,楷书笔法已脱尽隶意,呈现平画宽结的北碑风骨,将楷书入印时间从唐宋提前到北朝,堪称书法史的重大发现。

多面印中“大都督中外诸军事”印文,为我们揭示了北周独特的军事指挥体系。学者们根据印章的形制推断,这类组合印章设计精巧,可方便地系于腰间,能够满足将领在瞬息万变的战场上快速取用、发布命令的需求。而“书疏印”与“奏事印”的区分,则体现了当时官僚体系专业化的发展趋势。随着国家治理的日益复杂,官僚体系逐渐细化,不同的事务需要使用不同的印章进行确认和管理,这反映了当时政治制度的不断完善和发展。

令人称奇的是,这枚印章的48道棱线暗合《周易》“大衍之数”,故宫学者用3D扫描发现,印面误差不超过0.03毫米,每个印文深度精确到0.1毫米,工艺水准堪比现代精密仪器。印章的26个面包含18个正方形和8个三角形,这种组合在三维几何中具有完美对称性,输入各面边长到计算机,还能自动生成符合黄金分割的立体模型,古代匠人用经验展现了现代数理之美。

不承想,约1500年后,这枚神奇的印章竟走进了高考数学试卷。

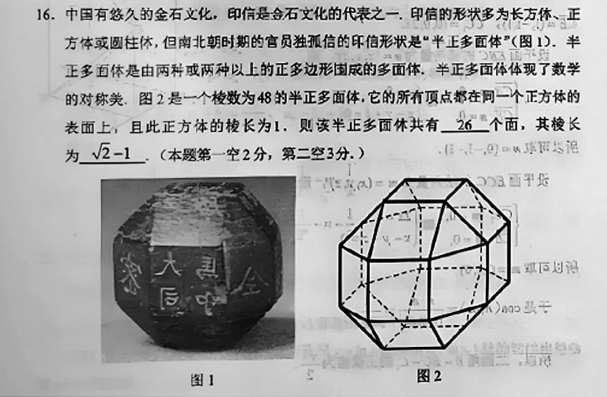

2019年全国高考Ⅱ卷数学第16题:

中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一,印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”,半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体,半正多面体体现了数学的对称美。图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1。则该半正多面体共有_____个面,其棱长为_____。

2019年全国高考数学Ⅱ试卷第16题

这道题,让独孤信多面印走进大众视野。它不仅是一道几何题,更是一扇通往历史与文化的大门。这枚小小的煤精印章,承载着独孤信传奇的一生,镌刻着民族融合的印记,见证了中华文明最具创造力的转型期。它让我们看到,历史与现实、文科与理科并非泾渭分明,而是相互交融、相互成就。我们凝视这枚印章,看到的不仅是独孤信的跌宕人生,更是中华文明海纳百川的胸怀和生生不息的力量。

「本文刊于《文史天地》2025年第5期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技