作者 叶曙明

一

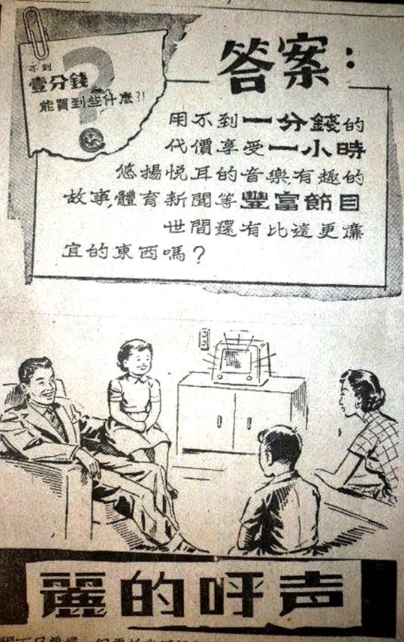

二战结束后的十年,收音机逐渐进入香港中产家庭,人们不用再到凉茶铺听新闻、听赛马了。1949年“丽的呼声”开播时,在香港只有70个用户,而到1950年2月,增加至29707个用户,到当年年底,增加至4.3万个用户。虽然每个用户每月要交费10元,安装费25元,但增长速度之快,仍然十分惊人。

“丽的呼声”的问答游戏

1956年,香港首富何东去世,其子何世义(又名何佐芝)继承了5万港元遗产。当时他代理了一个牌子的收音机,市场占有率超过七成,但销售额并不高,他认为是电台节目太过单调的原因,吸引不到听众。于是,他用那5万港元,拿到了澳门绿邨电台的广播权,并用一年时间,扭亏为盈,再返回香港,申请电台牌照。

当时一共有四家机构投标,何世义击败了其他三家,于1957年12月夺得“香港商业广播有限公司”(商台)牌照,但他并不急于开台。因为日本生产的原子粒收音机(即晶体管收音机)正准备进军香港,为了等它,何世义把商台启播时间,足足推迟了一年零八个月。直到原子粒收音机大量上市,商台中英两条频道,才从1959年8月26日开始,提供每日16小时的广播服务。何世义用两毫一尺的价格,租下荔枝角油库(今美孚新邨)附近一处大厦,做商台临时台址,发射天线也在电台,信号覆盖港岛及九龙。1960年,歌赋山的超短波(VHF/FM)发射站正式启用,中英文台开始以FM广播。商台第一年的利润,全部用来奖励员工,第二年才开始向股东派息。

自此,香港出现了港台与商台两大集团的竞争。第一年,商台举办“爱心圣诞大行动”慈善筹款活动,邀请著名电台人李我主持《天空小说》栏目;港台则以新剧种广播剧《火星人进攻地球》吸引听众,推出全港第一个电台“烽烟”节目《电话说心声》。

至此,港人安坐家中,从那个方方正正的木匣子里,就可以收听到各种资讯、时事、文艺及娱乐节目;在大街上、茶楼上、商店里,也可以捧着一台原子粒收音机,边走边听李我的《天空小说》、潇湘的《伦理小说》、陈弓的《历史故事》、林汉英的《妇女讲座》、何咏琴的《儿童节目》和幽兰的《朋友你寂寞吗》等,还有林彬、尹芳玲的《大丈夫日记》,林彬、张清的《三人行》,岑相、李雁、丁樱、文风的《小康之家》等节目。那年头,没听过这些节目的,简直不能算香港人。

1968年那个火红的夏天,当街道被旗帜、标语、传单的海洋淹没时,7月3日中午12点半,商台第一次响起“收挂号信啊,18楼C座”的叫声,新广播剧《18楼C座》面世了。它以湾仔某大厦18楼C座的“周记咖啡室”为背景,通过一群市井小人物,演绎社会热点,针砭时弊,倾诉市民心声。节目一周五集,大受欢迎,剧中的周老板、祥嫂、胡须仔、冇牙三姑、孤寒铎等角色,市民太熟悉了,就好像是自己身边的朋友一样。节目不仅在香港,而且在珠三角地区,都有无数拥趸。几十年过去,香港不少旧大厦已经清拆,但18楼C座却屹立不倒,一集一集播下去,欲罢不能,跨越了“九七”。当时谁也没有想到,它竟会成为世界第二长的广播剧,在华语广播剧中,雄踞寿星榜首。

为了恢复人们对香港价值的信心,修补撕裂的社会,营造祥和气氛,香港电台也推出了一系列宣扬社会和谐的节目。1969年创作的歌曲《香港之歌》,是代表作之一。这首歌由邝天培作曲、邹方里填词,洋溢着“乐满华堂”的欣欣之情。最特别之处,演唱者不是专业歌星,而是一班普通市民:

赞赏东方之珠香港。

爱东方之珠香港。

歌声飞扬之处,1969年4月九龙塘广播道30号广播大厦落成,成为港台总部。商台随后也迁入广播道,分为一台和二台,一台波段为FM88.1—89.5,称“雷霆881”,以资讯、时事及娱乐节目为主;二台波段为FM90.3—92.1,称“叱咤903”,以新闻、流行歌曲、广播剧为主,面向青年听众。

电台让枯燥的日子,变得妙趣横生。那些熟悉的嗓音,熟悉的曲调,熟悉的广告,“当报时信号一响”,统统都会出现,延续着昨天没有过完的日子。慢慢地,电台节目成了人们生活的一部分,哪天没听,便心中若有所失。一位资深听众回忆听广播的时光:“‘多面手’林氏三姐弟(林珊珊、林海峰、林晓峰),‘软硬天师’林海峰、葛民辉,‘四面佛’郭启华,‘白兔仔’魏绮清,‘猪仔包’周美欣,‘青蛙王子’胡启荣,‘八爪鱼’欧阳应霁以及梁安琪、钱佩卿、刘倩怡、殷惠仪等一大批年青有活力、主持风格活泼清新的DJ;陈海琪的《碟海奇兵》、张丽瑾的《飞越癫狂院》,还有《好时光剧场》《悲欢离合,你心我心》《叱咤乐坛流行榜》等节目令无数青年男女听得如痴如醉,热烈追捧。”

二

电台不仅拥有广大的故事迷,还有一个巨大的拥趸群体,那就是千千万万足球迷。世界上球类运动很多,只有足球能让港人如此疯狂。20世纪70年代是香港足球的黄金年代,南华、精工、怡和、流浪、光华、加山、警察、宝路华等球会,山头林立,互争雄长,每周都会有两三场精彩对垒。每当有球赛,街上都会掀起抢飞(票)热潮,抢不到飞的球迷,便爬上球场周围的山冈,人手一部原子粒收音机,边看比赛,边听讲波。

当时还没有电视转播,市区内的咖啡室、凉茶铺、茶餐厅、冰室便聚了一堆一堆的街坊,围着一部收音机,紧张地听着讲波佬(在直播比赛中即时传述比赛的人员)一轮嘴像开机关枪的解说。讲波有个特点,就是到上半场快结束时才开始讲,因为主办方担心,如果人们可以听足全场,就不到现场看球了,可见讲波魅力之大。尽管看不到画面,人们却好像很清楚比赛的每个细节,时而欢呼,时而惋叹,时而狠狠跺脚,时而猛拍大腿,情绪完全被讲波佬牵着走。

每个电台都有自己的王牌讲波佬。最受欢迎的讲波佬,港台有何鉴江、何静江兄弟,商台有林尚义、蔡文坚等人。这份工也是不易打的,三伏天时,屈在狭窄的讲波箱里,眼睛紧盯球场,一分钟也不能停,讲得声嘶力竭、青筋暴凸、大汗淋漓。有时球迷“三急”,爬到讲波箱上解决,一阵尿雨从天而降,熏得讲波箱骚臭难顶;有时比赛输赢引起球迷骚动,汽水罐、臭鞋、杂物乱飞,讲波佬难免身陷“战场”。

何鉴江(左)评述足球赛事

不过,最大的考验还不在此,而在于既要讲得专业,还要够生鬼(生动),听众受落(满意)。一场球赛下来,总要有十句八句让人绝倒的金句,才对得起听众。因此,讲波佬个个都得练就舌尖嘴快、妙语连珠的本事。用“医院波”“坟场波”形容赛事气氛,用“鸡栏收市”形容球场一团混乱,球员带球扭过拦截叫“湿水手巾”(歇后语,后半句是“死扭”),盘球时把球从对方胯下踢过去叫“通坑渠”,形象而有趣,深入人心,不少一直流传至今。

几十年后,何鉴江、何静江对采访者回忆:“相信是因为当时缺乏娱乐,加上听波又是免费的,所以很受大众欢迎。当时十个男人中有六个都会听波。未能入场的固然会听波,入了场的都会听。”林尚义说:“工人能够一边工作一边听波,吸引大量听众,特别是职业司机,学生也很喜欢听波。”港台与商台有没有竞争?蔡文坚的回答风清云淡:“各有各做,有不同风格,商业电台有自己的听众,没有什么好竞争。”

三

但强大的竞争,已经出现了。

电视作为一种新兴的大众传媒,当然不会缺席。1957年开台的“丽的映声”(丽的)是香港第一家收费电视台,月费为25元,只有一个黑白英语频道,每日播放4小时,租户只有640家。市民普遍不感兴趣,因为收费太贵,也没什么东西好看,图像模模糊糊,家里摆台电视机,除了占地方和炫耀之外,没什么作用。不过,随着技术的进步,20世纪60年代中期,情况开始改变了。1967年,正当社会喧嚣混乱之际,丽的开始转播赛马,邀请出身于练马师世家,做过骑师、练马师的董骠,担任评述。他讲马的最大特点,就是七情上面,口若悬河,言辞尖酸犀利,肉紧到要爆血管,倾倒了全港市民。就像听讲波一样,每到赛马日,不管赌不赌马,人们都喜欢听董骠讲马,一句“我系董骠,你唔系;我讲马,你要听”,即时把听众的情绪煽动起来。赛马对抚绥人心竟有意想不到的功效,董骠自己也说,就像一服安定剂,“六七年马季开锣,满街的土制菠萝(炸弹)突然少了”。

董骠(站立者)讲马

瘦田无人耕,耕开有人争。1966年海运大厦落成,开幕时甚至请来英国玛嘉烈公主和港督戴麟趾主持揭幕仪式。1967年9月1日香港第二家电视台——香港电视集团(即无线电视)的开台试播,就是在海运大厦进行的。11月19日正式启播时,尖沙咀人山人海,戴麟趾十分夸张地乘坐直升机,降临现场,主持启播仪式。无线台将提供大量中文节目,而且免费收看,仅此一招,抢尽丽的风头。后来,丽的、无线都搬进了广播道,港人戏称广播道是“四台山”。再后来,佳艺电视台成立,台址也设于此,“四台山”变成了“五台山”;但没过几年,佳艺倒闭,“五台山”又变回了“四台山”。

无线开台的第二天,王牌综艺节目《欢乐今宵》,便热闹登场,周一至周五晚9点至10点半,全程现场直播。由于有陈齐颂、梁醒波、沈殿霞、潘迪华、郑君绵、森森、杜平、奚秀兰众多艺员参与,节目形式包罗万象,有歌舞、趣剧、游戏、明星访谈、单元剧和连续剧等,还不时举办各种特备活动,节目一炮而红。主题歌用一首英文歌的曲,填上粤语歌词,观众一天的烦恼与疲倦全忘记。

从开播之日至1994年10月7日告一段落为止,《欢乐今宵》共播映6613次,创下全球最长寿电视综艺节目纪录。一位看《欢乐今宵》长大的观众感叹:“每个年代都不易,但不是每个年代都有这么经典的欢声笑语!”

大众传媒的急剧嬗变,尤其是电视的兴起,悄悄改变着世界,改变着生活。1968年12月5日,无线第一部电视连续剧大制作《梦断情天》开播,逢周四播出半小时,但观众抱怨两集相隔太久,于是在1969年1月改为周一至周四每天播出15分钟,周日重播,全剧长达197集。这是一个标志性事件,正式宣告电视剧时代的到来。

这时,适逢廉政公署成立,全力打击贪污,也急需塑造公众形象,主动与电视台合作,制作了一系列廉政电视剧,包括丽的13集电视剧《静默的革命》(1976)、无线7集《ICAC》(1978)、7集《廉政先锋》(1981);亚视(原丽的)1985年推出6集《廉政先锋》第二辑,无线1989年推出13集《廉政先锋》第三辑;亚视1992年制作7集《廉政行动》,无线1997年推出20集《廉政追缉令》。这番热闹景象,尽管有廉政公署的官方推动,但在观众看来,就是两个台斗得难分难解。

无线明显占了上风,除了节目质量外,免费更是一块吸铁石,把观众牢牢吸住。迫使丽的不得不急谋对策,先是推出综艺节目《星月争辉》,与《欢乐今宵》抗衡,又推出谐趣剧《老夫子》和游戏节目《象棋比赛》,奖金高达万元,在当时足够买两房一厅的楼房。但出尽百宝,仍然只能跟着无线的车尾灯跑,最后归咎于收费原因。1973年4月6日,丽的作出重大改革,由有线转为无线,由收费转为免费。

大家都免费了,楚汉相峙,龙争虎斗。1976年6月,无线根据武侠小说改编的32集电视连续剧《书剑恩仇录》推出,再创收视高峰。丽的也不甘示弱,以一部演绎江湖儿女义薄云天故事的《大家姐》,与《书剑恩仇录》正面对撼。1977年又以警队为题材的《大丈夫》,与无线取材自美国故事《午夜情》的百集长剧《狂潮》硬碰。

1976年《书剑恩仇录》剧照

不知不觉间,一种全新的视听娱乐形式,在激烈的市场竞争中,逐渐走向成熟。一种全新的生活方式——晚晚煲剧,也在市民中逐渐形成。自从磁带式录影机、VCD进入家庭后,煲剧的形式也升级了。一位港人总结说:“录影机(VCR)和录影带(VHS)在上世纪70年代尾出现,彻底改变人类睇戏方式。本来只有电视直播或戏院的实时观看模式,开拓出随时重温模式。”

录影机催生了一个新行业:电影VHS录影带及LD影碟租赁。这类店铺,遍布三街六巷,最著名的是1987年在太古城中心4楼开业的金狮影视超特店,提供录影带、镭射(激光)唱片、电脑应用及游戏软件的租赁和销售,全盛时港九有多家分店,实行预缴形式发售套票,顾客可以享受较为便宜的价格。一位租带店常客回忆:“年纪有返咁上下(年纪差不多)的电影爱好者,都会经历过入租带店如入大观园的感觉,录影带盒脊较影碟盒脊厚,比起薄薄窄身的影碟盒有更多平面设计的发挥空间,外观就像一本厚书的书脊。将录影带一饼饼栋起来并排架上,顿时显得色彩缤纷、琳琅满目。”金狮影视超特店做到“九七”后,遇上当年的亚洲金融风暴,才告衰落,1998年因欠债清盘,宣告租带店时代的落幕。

录影机同时也催生了一个庞大的“老翻”地下市场,兰桂坊、旺角、油麻地一带的夜幕下,小贩用纸箱装着盗版影带和光碟,在街头兜售。警方虽然不时扫荡,但老翻就像牛皮癣一样,难以根治。差人来了,小贩一哄而散;差人走了,又依然如故。卖老翻的小贩,大都由黑社会操控,为抢地盘经常大打出手,有时甚至喋血街头。

许多人煲剧成瘾,影响了正常生活,以致健康专家警告:每天看三四个小时电视,会增加15%的死亡风险,每天看超过7小时,会增加47%的死亡风险,但仍阻不住人们通宵达旦地煲剧。一旦形成惯性收看,便像被施了咒一样。黄昏时一家人吃晚饭,打开电视机,就是看无线台,打麻将时也是看无线台,睡觉前也是看无线台,第二天起床吃早餐时,打开电视还是看无线台。1975年佳艺电视台开台,虽然拍出了《射雕英雄传》《金刀情侠》《流星·蝴蝶·剑》等口碑不错的电视剧,但始终斗不过无线。结果,观众的寿命没见缩短,它却寿终正寝了。

擂台上又回到了无线与丽的两家相争。1979年,无线推出连续剧《网中人》。剧中虽然有周润发、郑裕玲、任达华等明星阵容,但最出彩的角色,却是廖伟雄饰演的阿灿,一位内地来的新移民,为人蠢蠢钝钝、土里土气又急于求成,有一次与工友打赌,一口气吃下三十个汉堡包,令观众印象深刻。此剧播出之后,港人把内地来港定居的新移民,统统叫作“阿灿”。一部剧能够创造一种身份标签,可见影响之大。

四

1978年,丽的第一台提拔了一位新总监,名字叫麦当雄,年仅29岁,曾经为丽的监制连续剧《十大奇案》,又拍过《十大刺客》,收视成绩都不俗。他掌班之后,落重本制作《变色龙》(1978年)、《天蚕变》、《天龙诀》、《沈胜衣》(以上均1979年)等剧,《天蚕变》更是大卡士(阵容豪华)的代表作,光是导演就有18位,首播平均有超过100万观众收看。不过,最成功的一役,还是1980年开播的《大地恩情》。

丽的电视综合表演

《大地恩情》由《家在珠江》《古都惊雷》《金山梦》三个系列组成,其中以《家在珠江》声誉最隆,讲述珠江三角洲一户平凡农家,在大时代中悲欢离合的生存故事。乡土气息浓郁,节奏舒缓,仿佛徐徐展开的一卷水墨画。此剧一出,横扫千军,关正杰唱的主题歌“河水弯又弯,冷然说忧患”,唱红了大街小巷,唱红了珠三角,唱红了大江南北,一时风头无两,迫使无线不得不腰斩正在播放的电视剧《轮流转》,改请杜琪峰拍摄《千王之王》应战。丽的大赢一局,在广播道的栏杆上,挂满了旗帜,迎风招展,以“千帆并举”炫耀胜利。

这一年,电影大亨邵逸夫入主无线。两年后,远东银行创办人邱德根的远东集团收购丽的电视,改名为“亚洲电视”(亚视),进行大刀阔斧的改革。一场新的问鼎之争,又在蓝绿红三色与铜钱之间(无线台的台标是蓝绿红三色,市民戏称为“三色台”;亚视的台标像一枚铜钱)掀起鲸波鳄浪。

香港电视究竟有何法宝,能够把万千家庭观众吸引到小小屏幕前,甚至催生了一种“电视捞饭”的生活模式?1986年,内地改革开放后的第一代广东电视人移樽就教,到香港取经,而香港同行传授给他们的“真经”很简单:电视剧就是文化快餐,就是汉堡包,它“仅仅是一种娱乐”。只要抓住“娱乐”二字,就抓住关键了。当然,娱乐是要健康的、阳光的,而不是低俗的、媚俗的。

丽的推出《大内群英》(1980)、《武侠帝女花》(1981)后,麦当雄退出了,自立门户,创建独立制片室。无线在1984年推出的40集《新扎师兄》,讲述一位年轻人入读少年警察学校,凭着毅力,晋升为督察的故事。比起古装武侠剧,该剧更贴近时代,更迎合年轻人的口味,在健康娱乐之余,亦不乏教育意义。播出后改变了社会对差人的恶劣印象,打破了“好仔唔当差”的旧观念,许多热血青年就是看了这套剧后,义无反顾地投考少年警察训练学校。

电视剧的社会影响力,还有一个例子可资证明,就是1992年无线的40集连续剧《大时代》。该剧一开始,郑少秋饰演的丁蟹,因炒股惨败,在天台推四个儿子跳楼的场面,令观众深感震撼,全剧围绕股坛发生的风云大事展开。直到1997年爆发亚洲金融风暴,人们回头再看,才惊觉《大时代》这部剧,简直是神一般的预演。后来每当股市大跌时,人们就会归咎于“丁蟹”。“丁蟹”这个名字,成了股市狂跌的代名词,甚至被一本正经地称为“丁蟹效应”。

20世纪70年代前后,香港社会的特点是青少年的人口比例最高。青少年充满了朝气,为社会注入了一股活泼、进取、冲劲、动感、开放的活力。香港电台在1974年开设了《青春交响曲》节目,追步青少年的喜好,内容围绕音乐、时尚、潮流,每天下午4时至6时播出,后来风靡一时的“DJ文化”,由此而发端。唱片骑师成了青少年的偶像,如果偶像也登台唱歌,那就是“偶像中的偶像”,更令青少年疯狂追逐。

当年的“粤语长片”,在新一代年轻人眼中,不过是“粤语残片”。一字之差,凸显世代更替的印痕。年轻人有自己的想法和追求,衣饰风格、饮食口味、娱乐需求、做事方式、价值标准,都与上代人不一样,甚至连走路姿势、说话语气,也必须不一样。在这个潜移默化的过程中,电台、电视也在重塑着一代青年的形象。

「本文刊于《文史天地》2025年第4期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技