作者 朱天一

温德(Robert Winter)这个名字如今在大众视野中已经相当陌生。他曾是闻一多、吴宓、楼光来的挚友,钱锺书、杨绛、郑朝宗、许渊冲的老师。为了留在中国,为了与他的朋友、学生在一起,他放弃了美国国籍。他在抗日战争期间与日寇斗智斗勇,在解放战争期间声援学生运动。如此传奇、有魅力,为中国语言、文学教育事业作出杰出贡献的人物,不该被遗忘。

温德的中国梦

温德的中国情缘开始于1920年,任教芝加哥大学时,他结识了在美留学的闻一多,并在交流中产生了对中国的强烈向往。1923年开始,温德先后任教于东南大学、清华大学。钱锺书与杨绛当时都曾经选修过温德的法国文学课,受其亲炙。此后除几次短暂回美外,温德在华生活了60年,完整经历了五四后的思想争鸣到沉寂、20世纪30年代的左右之争、抗日战争与西南联大生活、1949年的新中国成立。可以说,温德完全将个人生命融入了中国历史。

七七事变后,温德在其他师生南迁后,留驻清华。他曾帮助潘光旦、吴晗等人转移(《潘光旦日记》,群言出版社);曾为熊鼎、冯健美母女的抗日组织筹措捐款,捐献枪支;无数次不避死生就校产和师生安全等问题与日军交涉。1940年秋,温德突破重重封锁,南下昆明。此前,他早已为在西南联大的教学作好准备,行前印刷数百册自编教材,为避免日军检查,他将教本混杂在几千卷私人书籍中夹带。在昆明的日子里,温德除担任西南联大外文系教授外,还兼管云南省立英语专科学校的教学工作。当时,他本可安全归国,却仍然选择坚守西南联大,默默忍受着抗战大后方的经济拮据和通货膨胀、经济上的不宽裕。他对教学的热情和对中国的热爱,足见一斑。1945年“一二·一”惨案后,温德仍然秉持自己耿直的性情和强烈的正义感,前往昆明警备司令部,痛责关麟征部。他不顾个人安危的非凡胆识和不羁的性格在西南联大乃至中国教育史上都留下了伟岸的背影。

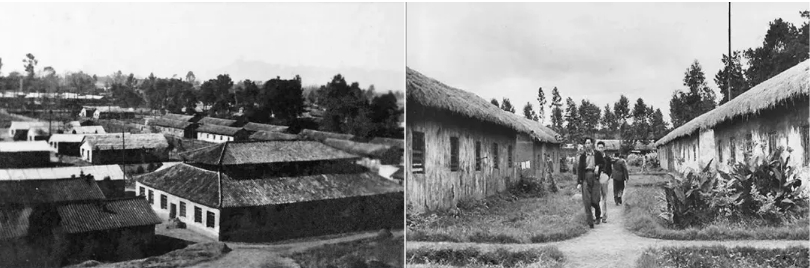

国立西南联大

1946年后,在国民党的白色恐怖中,温德曾自发在校园夜夜持枪巡守,为保护同事和学生作出了贡献。闻一多遇害后,温德极为自责,因所住相距甚远而未能保护。以此为鉴,温德很担心张奚若的安全,此后每天持枪坐在张家对面的短墙上。温德对故友的思念终生没有被冲淡,他的后半生一直守护着闻一多的骨灰。这份伯牙子期式的知音之情着实令人感动。

温德在1943年和1946年曾短暂归美,并向美国政府建议援助中国的教育事业,还以半官方身份带着援助资金和物资重返昆明。解放战争时期,他曾致信马歇尔揭露国民党政府的极权、恐怖统治,希望能够调和国共矛盾,避免内战,同时将闻一多、田间等人的政治抒情诗翻译介绍到西方世界,让西方世界了解中国的抗战。温德也是较早的有马克思主义背景的在华西方学者,他曾将英共理论家考德威尔的《幻象与现实》于教学之中作介绍和讲解。20世纪50年代,温德还尝试将马克思主义文艺观、毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》等文献与自己的教学联系起来,其结合中国实际情况,在文艺理论研究、教学方面所作的贡献也是巨大的。

晚年的温德在回答传记作者采访时曾这样介绍自己:“我是一个想成为中国人的美国人。”以他与洛克菲勒基金会及瑞恰慈、史蒂文斯等友人的社会关系,他回美国找到一份体面的工作,并不是难事,但他仍然选择与默默忍受苦难的中国人站在一起,“生来就是祖国的异乡人,他现在成为了受苦民族的爱国者”(伯特·斯特恩语)。

学无定法,教无定程。人不乐教者,我固教之也

1933年,温德与好友英国语言学家瑞恰慈、英国文学史家翟孟生在北平创立了中国正字协会,旨在中国推广基本英语(Basic English)。基本英语是由英国学者奥格登和瑞恰慈按照语义学原理、总结语言规律,创制的。从英语中遴选约850个常用、表现力强的单词和数十个词组组成,但缺乏对不同语系人民的语言习惯的足够观照,实际上并未在亚非国家产生预想中的良好学习效果。尽管因日军侵略和经费中断等问题,正字学会最终于1943年6月终结,温德和瑞恰慈等人壮志未酬,但客观上还是促进了中国人对英语的掌握,启发、帮助了许多有志于从事外文工作的学生,这在中国现代语言教育上具有重要意义。温德当时还自编了基本语的词根表,张贴在学校的教学楼和宿舍楼各处,方便学生随时记诵,这也得到了当时西南联大学生的欢迎,这种精确化、日常化的语言教学对新生的英语掌握也起到了很大的作用。

温德还凭借深厚的中西文化积淀,指点过赵萝蕤对艾略特《荒原》的翻译(赵萝蕤《怀念叶公超老师》),也直接指导过许渊冲、杨周翰、赵瑞蕻等学生。温德还使用精心设计的简易英语讲课,水平高的学生感到兴趣盎然,水平差的学生也不会觉得高不可攀。他还具有极佳的课堂控制能力,以吸引学生的“大嗓子”和杂以戏剧式表演为特点的生动教学方法著称。有学生在《联大八年》中回忆:“温德先生能读古籍,尤爱庄子之学,而活泼似少年,‘唱作俱佳’,时常哄堂。”(除夕副刊社《联大八年》,1946年版)。温德的教学更注重情感感染力和学生参与的体验性,次之,才是教学内容,而其性情疏放、洒脱机智,故能寓教于乐,吸引众多学子。

1920年,清华大学暑期学报上曾刊登过一则对温德的采访,温德论自己的教学:

学无定法,教无定程。人不乐教者,我固教之也;人之不得而为教者,余安所避而不任其难?

郑朝宗在《海滨感旧集》中回忆:“(温德)不仅知识广博,而且有一种独特的教学方法,即不空谈理论,也不对容易理解的作品做喋喋不休地肤浅解释,而集中精力于攻坚,把难度很大的作品剖析得一清二楚。”可见温德的教学既保证了课程深度,也充分调动了学生的积极性,他跨越语言障碍,能将两者结合得如此之好,实在难得。

温德除了学术上对文学、美术、音乐、哲学皆能通达外,他更热爱生活,精通百艺,尤其喜爱养动物,西南联大时期与一只猴子为友。杨绛曾亲见温德60多岁仍然充满活力,为了救树上的猫而冒险爬树。他毕生以身实践着个人的自由理想,毕生保持着赤子之心。

在西南联大,温德与他饲养的猴子

用自由来对抗魔鬼

温德在《论莫里哀〈伪君子〉》(刊载于《清华学报》1930年6卷1期)中指出:“一方面是标准的亲历性经验,另一方面是信仰,莫里哀选择了前者;信仰的约束只能抑制肉体……”

温德认为:莫里哀认识到了“自然”概念与西方宗教背景的僵化“道德”之间的对立,莫里哀式的“超然”态度背后隐藏着伽桑狄、笛卡尔哲学中关于“亲历性经验”和“信仰”之间的选择问题,莫里哀认同前者,而对不假思索、外在于人的以迷醉性的“信仰”方式维护道德的伦理观持怀疑态度。他一针见血地指出古典伦理体系设想的教育与实际道德养成之间的悖论,以社会心理学的视角将《伪君子》文本中的达丢夫和奥尔贡所代表的两种人作为“伪善者”和“轻信者”的代表,两者都是道德规训“压抑自然”的结果。尤其发人深省的是,“轻信者”恰恰也是传统道德体系中信仰宗教的“虔诚者”,恰恰是宗教视域内理想的道德主体。

温德进而批判和翻转以往法国文论家圣·伯夫等人的论断,认为莫里哀以双刃剑同时对自我包装的“伪善者”和盲目的“信仰者”进行双重批判。且略带辛辣地比喻:“正如法院常常使复仇合法化,婚姻则使得欲望合法化。”所以教堂亦可看作一个使得伪善和虚伪合法化的渠道,挑战中西传统伦理学体系的法理性根基。他呼吁不要迷信某种信条,实现主体“自然”状态的真道德。温德也借莫里哀淡化戏剧之于现实的摹写真实与否,批判了简单化灌输式的德性培养方式,提出“用自由来对抗魔鬼”的颇具反抗精神的全新论断。以充满人文关怀,对人性之奔放的赞美,突破以往“伦理束缚对人道德水平有决定性作用”的认识。

温德初来华时就对蔡元培、胡适等人的中国教育前景规划深有期待,也尝试在文学、语言、修辞、音乐、美术、哲学、政治等多个领域开展自己的研究和教学设计。他设想自己的学术实践能囊括伊甸园、柏拉图、文艺复兴、莫尔的乌托邦、卢梭、但丁、雪莱、易卜生、王尔德、罗素、杜威、自由诗、自由恋爱等诸多问题与人物。温德深深认同莫里哀,也一并继承了卢克莱修、伽桑狄等人的自由思想,在自由中认识“感恩之心、利他之心、热爱生活、热爱社会”等更具体的人文精神,以此取代单调僵化的道德信条,并且他不只停留在学术上,还身体力行,用这些思想作为生活的指导。

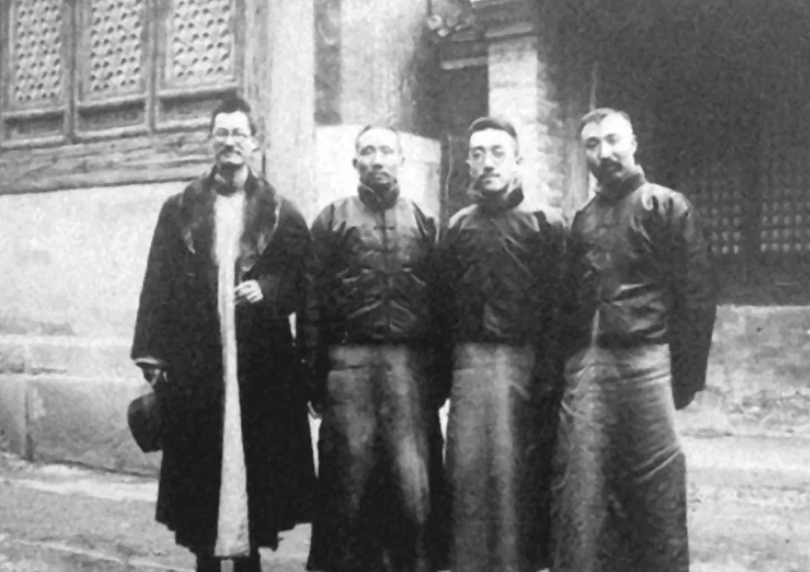

蒋梦麟、蔡元培、胡适、李大钊(从左至右)合影

兴于诗、立于礼、成于乐

温德认为学术的意义并不在于“知识”的生产,更重要的是对于“精神”境界的锤炼。温德一直思考着中国古代“不言之教”和“不立文字”的追求该如何实现。何兆武在《上学记》中回忆:温德教授认为真正能达到艺术的最高境界的,只有雪莱、济慈的诗篇和肖邦的音乐,其余的都还不够(转引自涂阳斌、涂阳文《本味》)。这一观点或许过于主观,但也体现了温德尝试在东西方文化之间寻找对话接洽点的尝试。

西南联大时期“每逢周末下午”,学生都会齐聚温德先生家里,听温德播放古典音乐的唱片。温德以“兴于诗、立于礼、成于乐”的思想为指导,每每将古典音乐与“尧舜之歌”的审美理想相联系。宗璞回忆自己常和同学去温德家中听音乐。温德古典音乐的修养甚高,存有大量七八十转的唱片。他经常在听音乐的空档随口介绍几句,却不是讲课,“也不想灌输什么”。这也是温德通过艺术体验进行教育的方式,他不喜欢柴可夫斯基式的不够节制的感伤,而常放肖邦的音乐,让学生们坐在屋外的台阶,月光透过花木掩映投射下来,让宗璞甚至觉得“肖邦很有些中国味道”。借助音乐等艺术形式,寓教于乐,以乐律人,这何尝不是一种中国儒家式的古典教育呢?音乐是灵魂的语言,“真正的不言之教只说给灵魂听”(宗璞《宗璞散文》)。

温德认为东方学术、艺术思想都有着这样的特点:“将悲剧视为生命之实有,只有深刻认识到个体的渺小,才能达到最终的和乐之境。但随着现代主义那不知餍足的产业化冲动席卷全球,这些传统已被拦腰斩断。”并指出现代化叙事将人类与自然界的判断二分,这对东方宗教赖以存在的支柱构成了危机。温德毕生致力于沟通中西人文交流,赓续古老文化在现代社会的传承,虽未能构筑体系,未能产生足够大的社会影响,但其对普世意义上的现代化、东方心灵的现代化的跌跌撞撞的找寻,也自有其价值。

(美)伯特·斯特恩:《温德先生》,北京大学出版社2016年版。《温德先生》是目前唯一完备的温德传记

西南联大北归后,温德被分配到北京大学外文系,并长期任教。1987年1月14日,温德在北京辞世,享年100岁。

〔广东省哲社基金青年项目“文学教育与私人话语的互动:西南联大师生日记史料整理与研究”(GD24YZW04);国家资助博士后研究人员计划“西南联大新文学教育研究”(GZC20230598);中国博士后科学基金第76批面上项目“西南联大新文学教育论争研究及史料数字化整理”(2024M760615)〕

「本文刊于《文史天地》2025年第3期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技