作者:游宇明

人往往有两面性,就说梁实秋吧,在冰心、徐志摩、胡适等朋友面前,他呈示出的是热情、厚道、风趣幽默,深得他们的好评;而对于鲁迅,却不免趋于偏颇、刻薄、冷漠。他觉得鲁迅的杂感没有几篇能成为“具有永久价值的讽刺文学”,认为鲁迅的小说“短篇小说最好的是《阿Q正传》,其余的在结构上都不像是短篇小说,好像是一些断片的零星速写”。他虽然比较肯定鲁迅的小说史研究,其评价也是相当保守的,用的是这样的句式:“在文学的研究方面,鲁迅的唯一值得称道的是他的那本《中国小说史略》,在中国的小说方面他是下过一点研究的工夫的。”

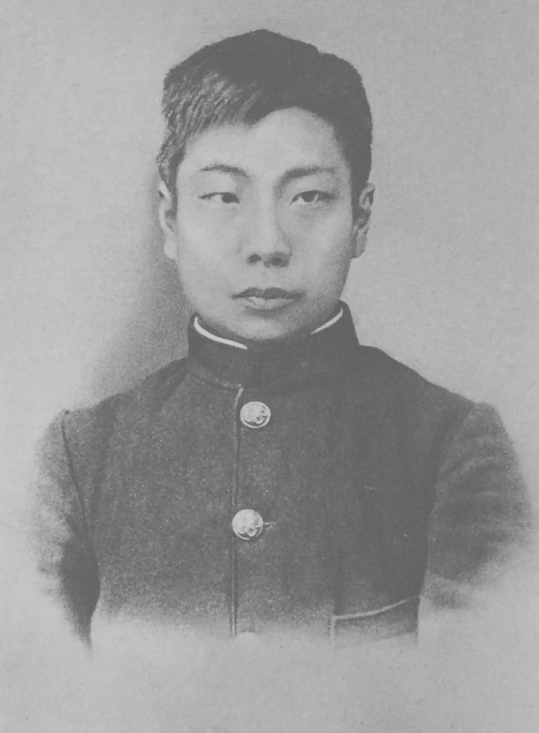

青年鲁迅

鲁迅相当数量的小说、散文、杂文已成为白话文学的经典,这是毫无疑问的,梁实秋当年对他的评价明显有些失当。这种贬低跟他们当年关系不睦大有关联。1927年11月,《复旦旬刊》创刊,编辑向梁实秋约稿,梁实秋便将在《北京晨报》副刊上刊登过的题为《卢梭论女子教育》的文章,重新发表了一遍。在文中,梁实秋狠狠地批了一通法国伟大思想家卢梭,并对女子教育提出了个人看法。其时,鲁迅刚刚从广州来到上海,定居于景云里,他一向景仰卢梭,读到此文,非常不满。在梁文发表月余之后,鲁迅写了《卢梭与胃口》,发表在翌年的《语丝》周刊上,两人第一次交上了火。过了两天,鲁迅又写了《文学与出汗》,对梁实秋有关人性的观点展开批判。过了一个多月,鲁迅再次写了《拟豫言》,以杂文笔法对梁实秋冷嘲热讽。梁实秋出笔应战,一回击同样失去了冷静,写了一段让鲁迅非常反感的话:“有一种人,只是一味的‘不满于现状’,今天说这里有毛病,明天说那里有毛病,于是也有无穷无尽的杂感,等到有些个人开了药方,他格外的不满;这一服药太冷,那一服药太热,这一服药太猛,那一服药太慢。把所有药方都褒贬得一文不值,都挖苦得不留余地,好像惟恐一旦现状令他满意起来,他就没有杂感所作的样子。”鲁迅的情绪再一次被激得亢奋了,他接连写了一系列文章,批评梁实秋的观点,双方你来我往,好不热闹。梁实秋写《鲁迅先生的“硬译”》《文学是有阶级性的吗》,鲁迅以《几条“顺”的翻译》《“硬译与文学的阶级性”》进行批驳;鲁迅写《“丧家的”“资本家的乏走狗”》,梁实秋用《“资本家的走狗”》《答鲁迅先生》《鲁迅与牛》进行反击。据有心人统计,双方“你来我往”的文章各有十来篇之多。鲁迅的《“丧家的”“资本家的乏走狗”》一文还曾经长期占据中国大陆的中学语文教材。

鲁迅的作品《彷徨》封面

鲁迅与梁实秋论争时如此水火不容,折射的是他们性格、思想上的巨大差异。鲁迅的性格是爱憎分明,不屑于掩饰自己的观点。他同情或喜欢某个人,可以对他特别好。比如他曾多次购买茶叶,放在内山完造的书店,希望他夏天烧茶,免费供给人力车夫与流浪者喝。萧军、萧红初到上海,身无分文,鲁迅一次就送给他们20块银洋。在20世纪30年代初,这笔钱的购买力至少相当于如今的4000元。他与瞿秋白合作编一本书,稿费还未出来,当他看到瞿家生活清苦,立即从自己的积蓄里拿了一笔钱给瞿秋白。然而,对待自己不喜欢的人,不管是终生的论敌,还是曾经的友人,他都不留情面,“横扫千军如卷席”。比如他不止一次地在文章里嘲笑过顾颉刚的红鼻与口吃,批评过胡适拜访宣统帝与好交际,讥讽过林语堂闲适小品的无聊,痛斥过陈源在“三一八”惨案中对学生的无情。

梁实秋则明显不同,他的性格相对平和、包容,交朋友一般都是善始善终,沈从文、林语堂、闻一多、郁达夫都是其终生好友。梁实秋很懂得欣赏朋友的长处。1922年,他与徐志摩第一次见面,1927年北伐后开始频繁接触。聚会的时候,徐志摩照顾宾客,使个个玩得开心。梁实秋对徐志摩的风度深表钦佩,他说:“怪不得志摩到处受人欢迎,志摩有六朝人的潇洒,而无其怪诞。”梁实秋说过这样一件小事:“有一天志摩到我的霞飞路寓所来看我,看到桌上有散乱的围棋残局,便要求和我对弈,他的棋力比我高,下子飞快,撒豆成兵一般,常使我穷于应付,下至中盘,大势已定,他便托故离席,不计胜负。我不能不佩服他的雅量。他很少下棋,但以他的天资,我想他很容易成为此道中的高手。至少他的风度好。”文字不多,但他对徐志摩的钦敬可以想见。梁实秋也很有女人缘,冰心、龚业雅、俞珊等,都与他来往密切,冰心就曾赞美过他富有才、情、趣。年轻时,梁实秋曾在一所大学兼课,有一位姓黄的女生,他没跟她说过话,她却执着地爱上了他,托徐志摩打听梁实秋的意见,梁实秋对徐志摩说:请你转告对方,在下现有一妻三子。女生才死心。

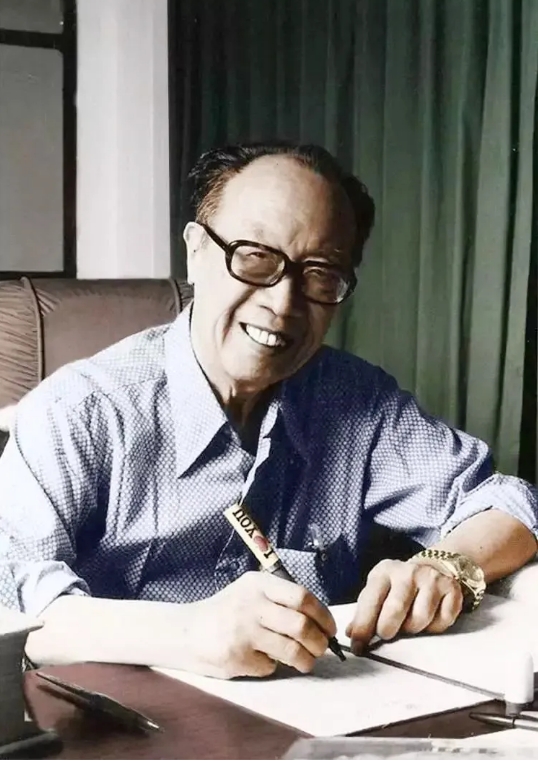

梁实秋在书房

鲁迅的文艺观是文以载道型的。他是天才,悟性极高,又时刻想着要拯救这个遭受亡国灭种危险的民族,思想中有一种深深的启蒙与救世情结。有人说:鲁迅的眼光是俯视的,如果我们不将这看作一种贬义的话,我很赞成。鲁迅生活的时代,中国经历了漫长的黑暗,官场腐败,民不聊生,读书人整天想的就是如何求功名。鲁迅看到了这一切,希望通过自己的努力加以改变,于是有了对世事的愤激,有了对下层民众“哀其不幸,怒其不争”的惋叹,有了对异行者的“不宽恕”。

梁实秋则更多地将自己看作一个教师,他兢兢业业地在大学里教他的外国文学,期望提高学生的专业素养。对于文学创作,他特别强调娱乐性,他在文章里谈美食,说男女,提倡幽默、闲适,反对思想大于形象的东西。他的目光是平视的,有邻家大哥的味道。当然也因此缺了鲁迅式的入木三分的深刻和风卷残云式的情感冲击力。

人的性格、思想不是天生的,许多时候它取决于个人的家庭出身、生活经历。鲁迅一生境遇不好。1893年,他只有12岁,祖父周介寿因科场作弊事件被捕入狱,父亲周伯宜又身患重病,家道中落,全家避难于乡下。鲁迅因为父亲的病不得不经常出入当铺与药店,遭人冷眼。15岁时(1896年),父亲去世,死人是解脱了,留给活人的却是一地鸡毛,鲁迅一家的不幸经历并没有得到亲族的同情。16岁时(1897年),家族开会分房,有人欺负他家孤儿寡母,他家分得的房子又差又小,鲁迅拒绝签字,却遭到几个叔辈的责骂。17岁(1898年),鲁迅决定走新的路,他放下当时一般士子非常热衷的科举,读了新式学校——南京水师学堂,一年后,又转入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂,希望以后找个收入较好的工作养活家人。毕业时,鲁迅获得公费赴日本留学的机会,先入弘文学院普通班(日语速成班),结业后,入日本仙台医学专门学校。1906年1月,鲁迅25岁,课间观“日俄战争教育片”,看到一个据说是替俄国做了间谍的人被日军砍头,周围的人麻木不仁,便觉得学医不是最要紧的,真正重要的是要以文艺唤醒国民。自此,他不再入学读书,而是转向文艺工作。回国后,鲁迅历任中学教师、中专校长、教育部公务员、大学教授,最后10年做了自由撰稿人,收入不是太坏。不过,回国只几年,就与弟弟周作人感情决裂,并与章士钊闹上法庭,这无疑又让鲁迅伤痕累累的心灵再度疼痛了一次。

鲁迅的婚姻也让人叹息。或许是因为早年丧夫,家中需要帮手的缘故,鲁迅的母亲早早替他定下了与朱安的婚事,后来更是以虚假理由骗他从日本回来成婚。鲁迅最初也妥协过,他希望岳家送朱安进新式学校读书,被拒绝。这样的婚姻自然让鲁迅反感,他一生都对朱安极其冷淡。如果不是后来认识了许广平,他可能一辈子都不会尝到爱情的滋味。既然他的一生从家庭与社会中感受的多半是阴暗、冷酷的一面,他的思想在敏锐、深刻的同时,自然也难免有些尖刻、偏激、孤愤。

与鲁迅相比,梁实秋的个人生活惬意得多。他的父亲梁咸熙中过秀才,早年毕业于京师同文馆,后来供职于京师警察厅,家里经济条件不错。父亲孩子众多,却特别喜欢梁实秋,忙完工作,经常带梁实秋去厂甸游玩,使他从小就接受了良好的文化熏陶。梁实秋14岁时,父亲送他进了清华学堂,20岁时,梁实秋赴美留学,获哈佛大学文学硕士学位。1926年回国后,先后任教于东南大学、青岛大学。抗战开始,梁实秋到了大后方,主持《中央日报·平明副刊》,出任国民政府教育部小学教科书组主任、国立编译馆翻译委员会主任委员,抗战胜利后任北平师大教授。1949年赴台湾,一直在台湾师范学院(后称台湾师范大学)供职,做过教授、系主任、文学院院长等。可以说,他的工作绝大多数时候都顺风顺水。

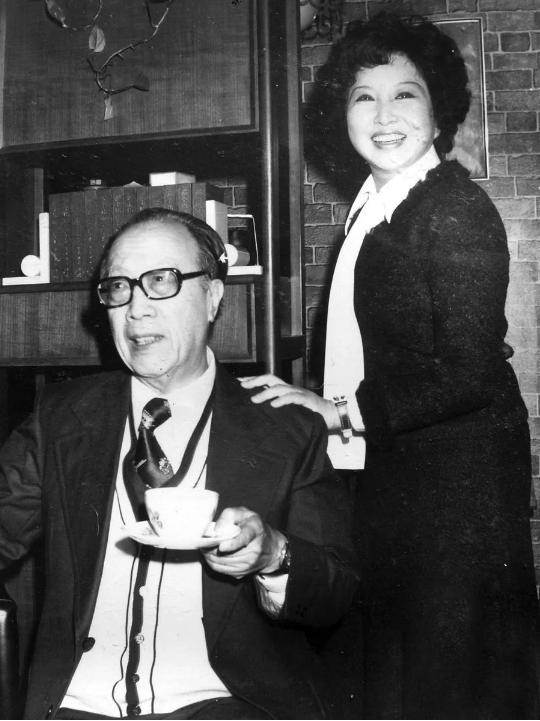

梁实秋与韩菁清

更让人羡慕的是,梁实秋一生都活在爱情中。他的第一任妻子程季淑出身名门,长相秀丽,毕业于北平女高师,是那个时代少有的女知识分子。他们的婚姻虽然也有父母的参与,但由于长辈的开明,自始至终充满着自由恋爱的气息,连婚期都是两人商量着定下的。程季淑因意外事故不幸逝世,梁实秋晚年梅开二度,与歌星、影星韩菁清女士结婚,也是恩爱无比。平顺的生活、幸福的家庭使梁实秋思想里无形中会少些愤世嫉俗,而多一些对现世社会的接纳。

鲁迅和梁实秋其实都是好人,他们都有深厚的家国情怀,同情弱者,希望社会早日安定,对待周围的人内心温润。然而,由于上述种种,两个好人却没有成为关系融洽的朋友,甚至没成为客客气气的熟人,他们互不信任,彼此厌恶,这种情绪延续终生,这也是让后人为之感到遗憾的地方。

「本文刊于《文史天地》2025年第3期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技