作者 沈鲁

1941年,作家秦瘦鸥发表在《申报·春秋》上的长篇小说《秋海棠》吸引了万千大众,进而掀起了长达数年之久的《秋海棠》“文艺旋风”。1942年,《秋海棠》出版发行了小说单行本,同年,著名导演马徐维邦将其改编为电影并于1943年首映于上海。从1942年到1943年,小说《秋海棠》也被搬上了话剧舞台,其演出场次、演员阵容与观众好评度皆创造了中国现代话剧史上的一个奇迹。

一、民国“第一言情小说”——秦瘦鸥的《秋海棠》

1908年,秦瘦鸥出生于上海嘉定,他的家庭出身算是书香门第。他自幼浸润于以四书五经与古典文学为代表的中国传统文化典籍之中,对于昆曲和京剧等传统戏曲艺术也有很大的兴趣。《秋海棠》是秦瘦鸥一生文学创作事业中最令人难忘的代表性作品。“在敌伪占领时的上海、江浙乃至平津一带,为人熟悉的程度,可以比美张恨水的《啼笑因缘》,着实有点影响。”(魏绍昌《鸳鸯蝴蝶派研究资料》)

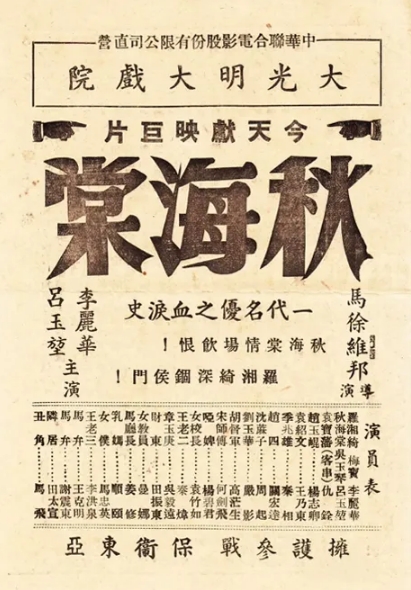

《秋海棠》宣传海报

长篇小说《秋海棠》的故事情节,概括而言,就是梨园行名伶吴玉琴(艺名秋海棠)与军阀姨太太罗湘绮之间的一幕刻骨铭心的爱情故事。秋海棠,自幼家贫,不得已入戏班学戏,成了一个“不喜欢唱戏”却“不得不唱戏”,而且还要唱旦角的无奈又矛盾的男人。罗湘绮,本是女子学校毕业的高材生,却被军阀袁宝藩哄骗霸占为失去自由的姨太太。两个“可怜人”的相遇擦碰出爱的火花,“地下情”终究被小人告发。秋海棠惨遭毁容,罗湘绮被软禁,而他们的女儿小梅宝与父亲秋海棠漂泊四方讨生活。多年后,军阀已死,罗湘绮苦寻秋海棠父女俩。然而容貌尽毁的秋海棠一直躲避着昔日恋人的寻找,也不忍将女儿的身世和盘托出,最终在一家三口团圆之际,秋海棠却毅然赴死,为一段情划上了悲伤哀痛的休止符。

一段社会身份低微的戏子与姨太太之间的悲苦凄美的情感历程,最终以欲圆满而并不可圆满的悲剧方式落幕。这对于一个本就有着深邃持久的苦情艺术传统基础的观众群而言,实在是难以抗拒的“催泪巨弹”,无怪乎舆论称其为“民国第一言情小说”。回眸民国初年以来,中国现代文坛也的确算得上是言情的天下,以鸳鸯蝴蝶派的文人创作为代表的通俗文学阵营曾经数度掀起过“无情不成小说”的言情文艺风潮。秦瘦鸥感受到这股风潮,而难能可贵的是他却并没有拘囿于这样的风潮。他把圣贤书的“文以载道”与小说艺术的“润物无声”相结合,更把五四以来关于个性解放的呐喊与书生报国的热忱融为一体,率先打破了以往传统言情小说偏爱织造匪夷所思情节的一般套路,也摆脱了才子佳人艳遇艳情的浮华窠臼,让笔下人物的精神世界与命运起落更加具有生活的合理性与社会历史的逻辑性。小说中的吴玉琴之所以改名为秋海棠,就是既有旧时“海棠”所象征的苦情苦恋的“相思断肠”之意,也有当时民国版图恰似“海棠”一叶的家国之悲,寄寓着一个卑微伶人对军阀作恶、为乱一方、社会不公的深沉批判。从这个意义上说,作为新典范之作,“第一言情”小说《秋海棠》不仅有通俗故事本身的魅力,也具有了民国言情小说创作开始走出“古典”、走进“现代”的示范意义。

秦瘦鸥结婚照

二、民国“话剧皇帝”——石挥的《秋海棠》

话剧《秋海棠》的主演石挥,比原小说作者秦瘦鸥小7岁,是一个苦出身的人。1915年,石挥生于天津杨柳青,本名石毓涛,童年生活凄苦,家境贫寒,父亲离家出走,母亲一人担起家庭重担。迫于生计,15岁的石挥打算离开家庭,独立谋生。他的第一份工作是火车上的车僮,也正是这份工作让他目睹了仗势作威、欺压旅客的小官吏与忍受着兽行暴虐、衣衫褴褛的穷人之间的生存差距,感受到“天时变换固属高深莫测,而人心险恶更难以捉摸”(李镇主编,石挥著《石挥谈艺录——雾海夜航》)。而他踏入话剧界可谓是迫不得已下的“机缘巧合”。1935年,20岁的石挥经过了5个月的失业生活后,经蓝马介绍进入明日剧团干杂役,在一次偶然机会中他顶替了一位演“茶房”的配角,由此上了舞台。多年之后,石挥回忆起那段经历:“记得从那次以后我才对话剧发生了兴趣,屡见剧团此彼消亡,连连失败,才决心以身献之,戏剧所赐予我的较任何东西都丰富而结实,于是我选定了她——戏剧,做我的终身伴侣。”

1940年秋,石挥由于参加朝鲜左翼剧团——高协剧团的演出,被日伪特务追捕,逃往上海,由此踏上了他辉煌的戏剧表演道路。石挥经陈绵、蓝马的推荐来到上海璇宫剧院会见中旅团长唐槐秋,而此时的中旅也希望引进人才、增加实力,便把石挥留下了。石挥在上海的第一次亮相是扮演俄国剧本《大雷雨》中的钟表匠库里金。帷幕拉开时,石挥饰演的俄国老人库里金正坐在河边弹吉他,神情、举止和气氛都恰到好处,很快就把观众带入剧情中去。“库里金一上场,就感到这演员与众不同,似乎他身上有一种特殊的舞台魅力,一下子就把观众吸引住了……似乎别的演员都在演俄国人,而石挥的库里金就是个俄国人。”(胡导《卓越的性格演员——兼及性格演员的培养问题》)一炮打响上海滩的石挥又参演了《梅叫香》《欲魔》《花木兰》等话剧,其精湛的演技和“一口纯正的京白”让上海观众耳目一新。

1941年3月,石挥离开中旅,考入了上海剧艺社。为了塑造《正气歌》中的文天祥形象,石挥采用了“冷处理”的办法:丢开剧本,广泛地搜集、查阅有关资料,观察各种各样的人物。石挥租住于黄佐临导演家中,演戏之余,为了看懂黄佐临书柜上诸多英国戏剧书籍,他自学英文,边读边译,甚至自己动手翻译了美国戏剧家塞缪尔·塞尔登的《一个演员的手册》及《演技教练》。石挥汲取了大量国外的戏剧知识,且善于总结舞台实践的成败得失,勤于笔耕,发表了《演剧的两条路——迎头抢·由根起》《舞台语》等重要的个人表演论述。

石挥(左)与梅兰芳

上海沦陷后,上海职业剧团更名为“苦干剧团”。以黄佐临为核心,意“为话剧事业齐心协力、埋头苦干”的话剧团体。当时的苦干剧团缺乏资金和场地,冠以上海艺术剧团的名义才得以在卡尔登大戏院演出。石挥艺术生涯最重要的角色之一秋海棠就是在苦干剧团孕育而出的。话剧《秋海棠》场场爆满,观众为之疯狂,当时的上海报纸称“《秋海棠》的卖座率,突破了中国话剧史以来的空前纪录”。石挥扮演的秋海棠达到了人戏合一的形神兼备,使得梅兰芳先生也大受感染,不禁感慨“我忘了我这是在看戏了”。在各路记者的争相炒作之下,石挥被封为“话剧皇帝”,在中国话剧表演史上留下了显赫的地位,也为他日后在上海电影界打响名号充分铺垫了道路。

三、民国“梨园电影”杰作——吕玉堃的《秋海棠》

出身于梨园世家的吕玉堃,父亲是京剧全才吕月樵,长姐是风靡一时的“美丽牌香烟”的形象代言人京剧名旦吕美玉。家道中落之后的吕玉堃,也曾四处流浪,早期在上海电台配过音,也在话剧舞台上跑过龙套,还加入过歌舞团。1939年,吕玉堃被电影导演朱石麟发掘,在合众影业公司务工期间,出演了《文素臣》《杨乃武与小白菜》等影片。在拍摄《文素臣》期间,吕玉堃接到了国华影业公司试戏的邀请,并在这里结识了“干姐姐”周璇与中国早期电影事业的开拓者之一电影导演张石川,为其大踏步进军电影界提供了条件。1941年是吕玉堃影海生涯的转折之年,一年就出演了十几部电影,并开始担任影片主角,其出演的一系列电影作品为他赢得了观众心中经典的“标准小生”形象。

1942年电影《秋海棠》的演出,将“标准小生”吕玉堃推向了电影表演事业的高峰。当年的电影杂志《新影坛》曾经对吕玉堃有过采访,在采访中吕玉堃回忆道:“《秋海棠》累得我好苦!这一年来,我就几乎生活在‘戏’里,它给我很多宝贵的‘人生体验’之启示!”吕玉堃自己也在晚年的回忆录中提到自己在演艺界真正出名是从这部影片开始的,凭借该影片基本奠定了自己在影坛的地位。

影片《秋海棠》由真实历史故事改编而来,“话剧皇帝”石挥扮演的秋海棠,已经大红大紫,成为观众心目中的经典人物形象。这对于电影改编无疑增添了一份压力,马徐维邦亲任影片的导演及编剧,在当时极富盛名的10位当红男星中选出吕玉堃饰演秋海棠,由李丽华一人分饰罗湘绮、梅宝母女二人。“轰动剧坛,骚动整个上海的话剧《秋海棠》,宛如一阵暴风雨刚刚停顿下来;具有较话剧更优秀万分条件的电影便再接再厉地把它银幕化起来,由优秀著者马徐维邦任编导,李丽华和吕玉堃分饰男女主角,在这意料中将较话剧更轰动整个上海的局面下,《秋海棠》的一切无疑是任何人所开心注意的。”(佚名《李丽华吕玉堃谈“秋海棠”》,《影剧》1943年第7期)

吕玉堃的《秋海棠》剧照

导演马徐维邦也曾说,《秋海棠》是自己“生平心血的纪念”。吕玉堃则认为《秋海棠》是“唯一的知己”。吕玉堃刻画的秋海棠脚步轻盈、唱腔利落,走路时由脚后跟到脚尖交替穿插运动,手里攥着一半雪白的手绢,另一半紧实地藏在袖口中,白底缎鞋一尘不染,随着步伐的移动微微牵动服袍在身上的褶皱,塑造出一个典型生动的经典京剧旦角形象,为了在形象表现上让影迷和观众满意,吕玉堃付出了艰苦的努力。“最初,化装毁脸后的秋海棠,因欲逼真的关系,用了强烈的皱皮药水。不料一待除去化装后脸上皱纹并不能消去,而且有些隐隐的作痛,后来多次经医诊治后方始好了。其次,我尝到皮鞭和老拳的次数,也将超出十次以上了。”(吕玉堃《我演秋海棠》,《上海影坛》1943年第2期)

“秦瘦鸥的名作《秋海棠》小说被搬上舞台而演得大红大紫的时期,影坛名导演马徐维邦便蓄意把它改编为电影故事……《秋海棠》除了物力财力充分支配以外,人力方面也尽了最大的努力和合作,尤其在马徐维邦、李丽华、吕玉堃、仇铨、王乃东、秦桐、杨志卿、余琳、红薇等通力演出下,这部如火如荼的创作,不久在银幕上表现出来,盛况空前,自在意料之中。”(佚名《马徐维邦呕心沥血作品:通宵达旦摄制〈秋海棠〉》,《华影周刊》1943年第16期)电影《秋海棠》一经上映,就得到了行业内及观众的充分认可。

吕玉堃在成功饰演了秋海棠后,又拍摄了另一部同样以梨园人物为主角的电影《风雪夜归人》。这部电影改编自吴祖光先生同名剧作《风雪夜归人》,讲述了出身贫苦的京剧演员魏莲生与法院院长苏弘基的四姨太玉春之间的爱情故事。在秋海棠形象深入人心的环境下,再一次扮演同类型的京剧男旦的形象,如何实现合适的衔接与转变对吕玉堃来说是一个严峻的挑战。吕玉堃将魏莲生塑造得文武兼备、情理交融,让观众看到了一个与秋海棠有相同一面,也有不同一面的新的梨园艺人形象。而最终的悲剧结尾,与《秋海棠》的结局一样,令观众为之动容。

继《秋海棠》《风雪夜归人》之后,吕玉堃又完成了他的“伶人三部曲”的最后一部《二百五小传》。《二百五小传》是中国话剧界领军人物田汉先生将自己多年来从事戏剧工作的经验和对戏剧界的观察总结串联写成的经典作品。影片塑造了众多走在时代前沿、思想解放的艺人形象。吕玉堃出演影片中袁少楼这个角色。袁少楼不畏强权,与各路投降派作斗争,最后因为当众高呼爱国口号被日本宪兵枪杀。该角色和秋海棠、魏莲生一同被视为吕玉堃表演生涯中的三个典型旦角形象。“如果说,秋海棠如春光般抒情,惨遭摧残,余生凋零;魏莲生则是秋风秋雨愁煞人的忧郁、哀怨、雪脉哀魂;袁少楼更具时代特色,像夏日那样热烈、奔放、刚毅,一往无前,义无反顾。吕玉堃对这三个旦角的创作,可谓气象万千!成为中国电影史上的一段佳话!”(袁池、陈抚生《吕玉堃传》)

美国哈佛大学王德威教授曾经这样解读《秋海棠》:“秋海棠的易名启动了这位男伶和他的民族之间一连串的寓言关系,正如秋海棠无法实践他的男性身份一样,彼时的中国主权遭到践踏早已乾纲不振。对于初识家国滋味的秋海棠来说,在舞台上唱旦角不再只是常规演出,而是戏剧化地提醒他自己和他的观众一个被轻辱的男人和一个被轻辱的民族所共有的命运。粉墨的敷演于是表述出性别和民族的真实境况。”(王德威《粉墨中国——性别、表演与国族认同》)据此论述,足见秦瘦鸥是既出于鸳鸯蝴蝶派的言情传统,又冲破了“军阀—戏子—姨太太”的言情窠臼,在通俗的言情笔调与“苦情戏”肌理中埋设下深沉隐晦的“国族寓言”。这不仅使得小说《秋海棠》成为秦瘦鸥民国时期最重要的文学建树(虽被文学史家提及不多),而且成功地使《秋海棠》的“红伶传奇”“爱情悲剧”与“个体呐喊”不断交织出民国时期丰富的文艺改编资源。《秋海棠》在成就了“言情圣手”秦瘦鸥的同时,也借助中国早期话剧舞台艺术与早期电影艺术的独特魅力成就了石挥与吕玉堃。一部《秋海棠》虽然让秋海棠欲做真正的“男人”而不可得,却一举成就了三个男人的文艺高光时刻,甚至当年对秦瘦鸥有提携发掘之功的周瘦鹃对《秋海棠》在心里也“时时放不下”,竟于1944年写出了一部名为《新秋海棠》的长篇小说。凡此种种,这在民国文艺史上已经是一个不可复制的传奇了。

「本文刊于《文史天地》2025年第3期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技