“幼吾幼以及人之幼”,是中华民族的传统美德。党的二十大报告明确指出,要深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教、弱有所扶上持续用力,全方位改善人民生活。而在民国时期,也有一个社会团体长期坚持慈善事业,在动荡年代为贫困儿童提供一定的救助和教育,它就是北京贫儿院。那么这一团体成立于何时,又是如何进行慈善教育事业呢?

一、创办伊始与组织管理

北京贫儿院(起初又名“首善贫儿院”)的成立可追溯到宣统三年(1911年),由热衷慈善和教育事业的臧守义创办。臧守义系直隶天津人,早年留学日本,肄业于师范。1905年,曾在北京劈柴胡同创办私立“辟才学堂”。北京贫儿院院址初设在普觉寺,后迁至安定门内千佛寺。该院成立后不久就主动参与了武汉难童的救济活动。是年辛亥革命爆发后,武汉惨遭兵燹,死亡枕藉。臧守义怜悯陷于水深火热中的民众,有意前往拯救,遂于12月30日随北京孤儿院总理王骏烈一起赴武汉调查当地受战灾影响的难童情况。1912年5月,臧守义一行带领愿意北上的遗孤贫儿30余人返京。北京贫儿院随即承担了对这批遗孤贫儿的教养工作。其后,该院相继接收顺直水灾、复辟政变、华北五省旱灾等灾童并加以系统教养,声誉远播。

北京贫儿院组织管理规范严格。1912年11月,因臧守义“抱病退职”,该院事务由北京高等师范学校斋务长陈哲甫代理。后因经费问题,中西善士于1914年3月开会,讨论该院改组事宜。会议修订了《北京贫儿院章程》,明确了董事部和男女监院的职责,规定院内筹款、查账、稽查等事项由监督机关董事部负责,管理、教养、保护等事则由执行机关男女监院担任。北京贫儿院历任董事成员,如顾维钧、蔡元培等皆有过出洋留学的经历,深受西方男女平等思想的熏陶,因之在收养贫儿方面非常开放包容,主张男女贫儿兼收并蓄,并分院教养。男女两院各设监院岗位1个,教习、工师岗位若干个,包括国文、科学、织毯、木工、缝纫、花边科等。此外还设有捐款稽核员和外司事员。这些岗位涉及教学、行政、后勤、监督等方面,相当完备。为加强内部管理,北京贫儿院还相继制定了《织毯工厂章程》《食堂规则》《寝室规则》《盥漱室规则》《浴室规则》等一系列规章,建立了严格的管理制度体系,在很大程度上保障了该院的规范运行。

二、经费来源与筹措

北京贫儿院向无固定基金,一切开支均赖政府各部门及各界善士捐赠,或向社会劝募。大体而言,该院经费来源主要有以下几个渠道:

(一)征募运动

1919年,北京贫儿院经费告急。为使院中百数贫儿不致流离失所、中道废学,该院遂发起募捐运动,筹募常年经费。具体募捐办法是:约请热心善士100人组织募捐队,代募常年经费5000元。计分5队,以红黄蓝白黑五色区别命名,每队经募1000元,并对捐助者进行分类激励:捐助1元以上者为通常捐助员,赠捐助券1张,可免费入场参观贫儿成绩展览会或音乐电影会;捐助5元以上者为特别捐助员,赠珐琅徽章,除通常捐助员应享利益外,每月送阅《善报》1份;捐助50元以上者为协赞捐助员,赠银质徽章,除特别捐助员应享利益外,并将芳名缮写牌上,悬挂该院大礼堂;捐助100元以上者为名誉捐助员,赠赤金徽章,除协赞捐助员应享利益外,并将其照片悬于大礼堂。

各队于1919年3月11日募起至4月7日截止,总计收入现洋8290元,京钞5060元,超额完成征募任务。北京贫儿院原打算每年征募一次,但1920年接踵而至的兵燹、旱灾中断了这一计划。

(二)慈善跳舞会

北京贫儿院的董事大都曾留学海外并受过西式教育,因此在筹募经费方面往往采用带有西方文化特色的慈善演艺方式,慈善跳舞会即属此类。1919年2月底,该院在外交部举办的慈善跳舞会声势尤为浩大。是日曹润田总长、陈任先次长、各国公使参赞,以及各部司长、科长、局长,各校校长均行莅会,车马盈门。据资料显示,该场舞会除去开支外,共计收入现洋4399元。3月15日,该院又在青年会举办电影跳舞会,约1600人参加。是日晚八时开会,贫儿乐队作乐,“鼓号铿锵,精神焕发”。接着交通部科长刘竹君致欢迎辞,同时代贫儿致谢。再陈述院中近况,然后由贫儿院儿童表演歌舞节目。其间蔡元培和美国使馆参赞安立德讲演,最后观看电影,直至闭幕。不言而喻,举办跳舞会主要是为了引介贫儿和筹集经费,以期扩大对社会上贫儿的救助面。

(三)常年1元捐

除声势浩大的劝募年捐运动和慈善跳舞会外,北京贫儿院还发起常年1元捐活动。这在该院机关报刊《善报》所登载的广告《常年一元捐之浅易说明》中俯拾即是。该募捐广告从人道主义、道德因果、爱国主义等多个层面极力劝诱国人参与贫儿院常年1元捐,宣称常年1元捐是人人容易出的捐、是可救活千百条性命的捐、是良心发现的捐、是爱国的捐、是因果的捐。文辞恺切,浅显易懂,颇有感染力。不少民众自发响应,常年甚至常月捐助该院经费。

此外,北京贫儿院还不断通过登报募捐、街头劝捐、特殊节日(如耶稣圣诞日)募捐等方式,向各方劝募经费、共襄义举。《善报》广告费用、贫儿院织毯工厂盈余也常用于补助经费。统而观之,经费支绌问题一直制约着北京贫儿院的发展。1923年10月27日,因时局动荡和经营困难,该院被正式纳入香山慈幼院,结束了12年的自主办院历程。

《善报》封面

三、慈善救助与教育

北京贫儿院以贫儿为救济对象,以讲授知识和传授技艺为教育内容,致力于贫儿道德和生计的改善,进而改良社会。其救助活动可视为教育救济,体现了近代慈善事业转型的鲜明特点。

一是教育实施方面教养兼施,兼收并蓄,兼顾文化知识与技能教育。北京贫儿院专收12岁以下之孤苦儿童,以其成年后足以自谋生活为宗旨。为此,该院秉承教养兼施理念,不仅供给贫儿吃穿,还开设毛毯、木工、花边、发网、缝纫等科,教给贫儿谋生手艺。教养之法以德智体三者并重。男女贫儿兼收并蓄,分院教养,授以国文、科学等文化知识并施以各种职业教育。起初,该院采用所有贫儿均半工半读的教养方式,但成效不尽如人意,贫儿于工作求学两方面殊少进步。后经董事会议决,该院改为按儿童的年龄层次重新分级,未满12岁的年幼贫儿专事求学,12~15岁之间者半日作工、半日读书,15岁以上的男贫儿则专习手工,女贫儿仍半工半读,其成绩佳者比照外面给予工资。该院工厂所出物品质美价廉,坚固耐久,深为中外人士所推许。

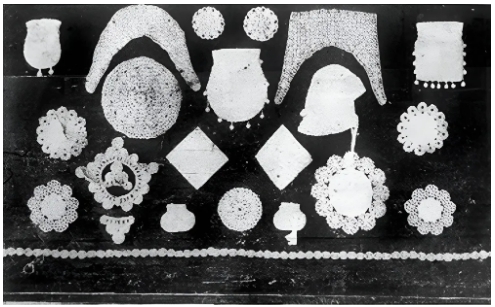

北京贫儿院女生所织花边

二是教育方法上注重规训教化,引导与激励有机结合。在对贫儿的教育方式上,北京贫儿院主张以积极的训练代替消极的管理。在该院看来,管理无论取宽取严,各有流弊。管得严了,拘束小孩子的天性,违背教育原理。若管得宽了,则会使在院贫儿放纵胡闹,且不懂感恩。而训练则是从内在规训贫儿,感化贫儿的心,令其心悦诚服,陶冶其性情。为此,该院非常注重训练贫儿的行为方式和道德品行。这从《善报》所刊载的贫儿作文中即可窥见一斑。如《自立》《诚信》《守规矩》《改过》《忍》《好小孩》等文章彰显了浓重的道德教化色彩,体现了该院对贫儿人格教育的高度重视。同时,该院鼓励贫儿投身院内服务和社会服务,为改良社会尽一己之力。

三是教育目标以就业为导向,多方谋划离院学生的出路。北京贫儿院教给贫儿谋生技能,旨在使贫儿获得就业机会,成为社会有用之才。为此,该院还主动为学生介绍职业,男生多充当书记教员,或帮同办理事务,女生则充任教员、看护妇、资送各中学校肄业或代为婚配之类,体现出以就业为导向的教育目标。如该院贫儿李如山离院后担任了交通部行政讲习所司事,杨淑三等人则在西山慈幼局女红十字会医院学习看护。

值得一提的是,北京贫儿院还创造条件,推荐支持学习表现优异的学生出国留学。1912年,臧守义从贫儿院中挑选了2名年满12岁的贫儿张守正和杨宏远,派送他们赴法留学,学习西方教育,以培养高素质人才。这在民国初年的北京社会引起很大反响,《中华教育界》曾发专稿《贫儿赴巴黎之壮游》予以详细报道。

北京贫儿院对贫儿的慈善救助与教育体现了对社会弱势群体的扶助,呈现出集生命关怀和社会改良于一体的教育理念,具有深沉的时代价值。

四、教养成效与经验

北京贫儿院自1911年开办至1923年被香山慈幼院接管共经历了12年的发展历程,先后接收受战祸和水旱灾害波及的贫儿共计600余名。该院的教养活动也在潜移默化中影响了贫儿的思想和品行。如贫儿谢瑞芝就认为学习的目的就是要改良社会,而欲改良社会,必先在年幼时殷勤作工,勉励求学,高尚道德,强健体魄,将来可成一好人,才能改良社会的风俗。可以说,北京贫儿院不但改变了一批贫儿的命运,还培养了一批改良社会的人才。时人称赞其“以无衣无食无教训的贫苦小孩子,一转移间而成有学有艺有规矩的完全大国民”,乃“生利慈善团体之一”,其益不能胜数。该院何以在民国初年的北京舞台上发挥如此显著的社会影响?以下经验值得重视。

一是秉承人道关怀和教养兼施的理念。北京贫儿院的创办者大多是接受过传统儒家教育和近代西方教育的绅商,既有民胞物与、痌瘝在抱的人道思想,又吸收了西方先进的慈救理念,推崇人道主义和职业教育,力求解决贫儿的生计、道德以及由此引发的社会问题,培养可堪改良社会的人才。为此,人道关怀和教养兼施理念贯穿北京贫儿院的发展始终,这也是该院获得广泛社会认同的重要原因。作为一个慈善组织,保护人的生命是其首要之义。唯如此方能激发人的恻隐之心,进而引导向善之行。而人的生命除了自然生命外,还有精神生命和社会生命。北京贫儿院倡导教养兼施理念正体现了对贫儿生命的保护、珍惜和成就,有利于培养贫儿良好的身心素质和适应社会生活的能力,进而达到改良社会的目的。

二是积极争取社会资源支持。北京贫儿院非常注重吸纳社会资源,得到了北京诸多政府机构、社会组织、政要、闻人、住户商家和善士的支持和捐助,为该院顺利开展贫儿救助活动奠定了良好的基础。1912年9月2日,孙中山曾赴北京贫儿院欢迎会,演说“民生主义及国家社会主义”。鲁迅曾多次对北京贫儿院认捐。京剧名伶梅兰芳也曾慨捐该院现洋300元以助善举。至20世纪20年代,该院董事多达50余人,且大都是社会名流。如蔡元培就曾担任该院名誉董事,热心支持该院事务。1919年3月15日,蔡元培出席为北京贫儿院募捐的大会,发表《贫儿院与贫儿教育的关系》的演讲,呼吁国人勉力赞助贫儿院。北京女界红十字会理事长、内阁总理大臣熊希龄的夫人朱其慧曾受邀担任该院董事,为该院前后募得万余金。这些来自社会的关注和支持在一定程度上扩大了该院的影响力。

三是卓有成效的宣传和公开透明的运作。1919年1月,为进一步争取社会支持,北京贫儿院创办《善报》,重在即时披露院务,以使读者明了该院真实情况,引起好善兴趣,“或是赐教,或是捐款”。《善报》通俗易懂,力戒浮泛,每月刊发1期,连续办了33期。分演讲、研究、纪事、成绩、附录、专件等六大栏目,详细登载该院成立缘起、组织方法、教养成绩、经费来源以及京畿各种慈善事业。对于各位善士的捐助,该院必掣取收据并及时登报鸣谢,予以正向激励。值得称道的是,《善报》还通过展示贫儿的亲身经历和肺腑心声,让贫儿“开口”为贫儿院发声和代言。类似的文章有《我的近况》《自述》《试述近日之感触》《入院前的状况》等。这种通过当事人“现身说法”的宣传方式,无疑更有感染力和可信度。北京贫儿院还经常举办成绩展览大会,主动邀请来宾视察男女学生的文化知识和工艺成绩,并向来宾报告收支账目和所募款项,接受社会监督。

清末民初,在各地逐渐兴起的育幼慈善事业中,北京贫儿院因其创建较早、成绩出色而影响广泛。作为民间自发的慈善团体,北京贫儿院积极投身贫儿慈善教育事业,为救助弱势群体和改良社会贡献了一己之力。它的力量虽然微弱,但却是近代慈善事业转型的一个缩影,也是如火如荼的民国慈善事业最具象的个体。一个健全的社会需要慈善组织来关注生存在角落的弱势群体。北京贫儿院虽是脱胎于清末民初的慈善组织,但它朴素的人道关怀、教养兼施的理念、卓有成效的宣传和公开透明的运作,对新时代慈善组织的良性运行和高质量发展仍具有重要的借鉴意义。

「本文刊于《文史天地》2025年第2期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技