在现代国际秩序中,新政府初建面临的一个重要问题就是外交承认问题。国际社会承认与否,直接关系着新政府的信用、权威,甚至是合法地位。对于财政竭蹶的南京临时政府而言,国际承认尤其重要。没有国际承认,就不能获得国际财政贷款,一定程度上也就意味着革命的夭折。当1912年南京临时政府宣告成立、孙中山等领导人热切地拥抱国际社会时,却感受到了西方所谓“文明世界”深深的嘲讽。

一、毫无结果的努力

中华民国南京临时政府成立后,临时大总统孙中山迅速发布了一份《对外宣言书》,其中说道:“深望各国得列入公法所认国家团体之内,不徒享有种种之利益与特权,亦且与各国交相提挈,勉进世界文明于无穷。”孙中山急切地吁求各国政府的承认,并希望与各国携手共进。当然,呼吁和希望是建立在十分“慷慨”的条件上的。这些条件包括:(1)凡是清政府此前与各国缔结的条约,中华民国均承认有效,直到条约期满为止;(2)清政府所借的外债及承认的赔款,中华民国认领偿还责任,且不变更偿还条件;(3)清政府所让与外国、外国人的种种特权,中华民国也“照旧尊重之”;(4)外国人在华生命与财产,中华民国也一律尊重并保护。苦果自酿,无奈自辱,孙中山也只能低头认下。但即使这样,孙中山的宣言也没有引起各国的兴趣。短短37年后,中国共产党人能“打扫干净屋子再请客”,将这些一切不平等条约和外国人特权一扫而光,真可谓扬眉吐气。

孙中山与临时政府成员的合影

孙中山只能通过官方、私人等渠道继续争取外国承认。1912年1月11日,孙中山致电法国政府,任命张翼枢为驻法国政府全权代表,要求他开展外交活动。外交总长王宠惠也在9天内连发3次对外宣言,请求各国承认,但都毫无结果。2月8日,孙中山接见美国特派记者麦考密克,悲哀地说道:“我们有政府,但不合法。我们不能继续这样下去……我们需要的是承认,你们应该承认我们。”麦考密克糊弄地答复:现在谈承认问题还为时尚早,现在美国的承认只会增加中国的外事纷扰。接着麦考密克拿“中华民国的稳固性”说事,并提出了一个方案:“假如你们与北方协议把国家划分为二,每边各自建立一个政府,你们就会得到承认。”在孙中山表示坚决反对后,两人只能对袁世凯的品行进行了一番猜测,然后就结束了对话。两天后,孙中山在接见美国驻华使馆参赞邓尼时,再次请求美国的承认。邓尼明确地告诉孙中山:美国现在是决不会承认南京政府的。

孙中山之所以如此汲汲于获得列强承认,是因为临时政府太缺钱了。实业总长张謇估计,南京临时政府每月最少需要一千万以应付支出,但收入却极其微薄,用杯水车薪都不足以说明窘迫的财政状况。地方税收被各地截留自用,海关税收被帝国主义列强控制,华侨和民众捐助只有几十万元,发行的公债、军用钞票也几乎没有卖出。伟晋颂是英国驻南京领事馆领事,他搜集的情报显示:临时政府可支配的税收甚至“不够支付各部总长的薪金”,更不用说给聚集在南京的数万军人发军饷了。获得承认就意味着有可能获得由列强掌控的中国海关收入和国际财政贷款,这对于山穷水尽的临时政府太重要了。结果直到临时政府夭折,外国承认和财政贷款也没有到来。当时的中国海关收入,还完每年的外债和利息,仍是有结余的。这部分结余理应回到中国政府手中,总税务司无权扣押。临时政府因为无钱可用而软弱,因为软弱更不可能开辟财源。这似乎是一个无解的连环。

20世纪初,西方资本主义国家陆续进入帝国主义阶段,已经向中国输出了大量资本,控制着中国的铁路、工矿企业、金融命脉和财政。作为列强口中的“弱肉”,清廷是个接近“理想”的傀儡。法国人F·法热内尔(F·Farjenel)在《亲历辛亥革命》一书中说:“就经济关系而言,与一个懦弱的政府打交道,往往是更为令人满意的。特别是当这个政府贪图贿赂,腐败无能,随时准备牺牲公众利益的时候。正是在清朝这个古老的体制下许多外国人以这种方式获取了可观的利润。”当孙中山等人要取清廷而代之的时候,列强在观察他是不是这样的人:他的力量完全依靠列强的支持,既强大到可以镇压国内的反抗力量,又衰弱到不会对列强构成威胁,并且最好永远依赖列强,永远对列强殷勤讨好。在得到这样的傀儡,或者把革命党人调教成这样的提线木偶之前,列强不会交出自己的筹码。何况,清政府在北方依然存在,列强认为自己有回旋的余地。

二、日本的算盘

1912年2月12日清帝逊位,中国的合法政府就只有民国政府了,列强在国际法上已经没有文章可做。不过,日本人决定插手,并试图主导列强承认中华民国之事。日本于2月下旬照会欧美列强,提出了一项关于承认民国政府的《日本政府备忘录》,提出了两项建议:第一,各国政府承认中华民国政府有先决条件,那便是新政府要保证各国“仍继续保持其在中国所享有之一切权利、特权及豁免权”;第二,各国政府共同行动。在一周内,俄、英、法、德、美各国都表示了同意。在此基础上,日本又提出由日本承担文书起草工作,并最终在3月23日拿出了《关于承认中国新政府之条件细目(草案)》。尽管南京临时政府早就允诺保护列强在华利益,但列强不认为临时政府有兑现承诺的能力和实力。他们要抱团,以共同行动向中国施压,扩大在华利益。这就给了野心勃勃的日本以机会。

日本人试图主导列强承认中华民国的进程,目的就是要扩大日本在华特权。日本人对东亚大陆的觊觎数百年始终如一。由于三国干涉还辽,日本在甲午战后攫取中国辽东半岛的图谋失败。日本以朝鲜半岛为据点,吞并中国东北,以至征服中国的野心却因日俄战争的胜利而日益膨胀了。在日本人看来,辛亥革命给中国带来了震荡,却给了日本谋夺中国东北的新机会。陆相山县有朋在《对清政略概要》中就明确提出:“日本必须在此适当时机出兵满洲。”这样的背景下,日本军方开始行动,炸毁京奉铁路桥梁(距离山海关外十英里),派遣“华北驻屯军”监视此段路桥,命令驻“南满”日军增兵奉天。日本军方的目的就是配合日本政府在东北建立一个独立王国。他们正在搞所谓“满蒙独立运动”,勾结耆善等满蒙王公,企图组织傀儡政权。

不过,日本旨在扩充自己势力范围的单独行动遭到了其他列强的反对和中国的抵制。列强需要的是一个领土相对完整、向所有列强“门户开放”的中国,而不是沦为日本自留地的中国。俄国虽然在日俄战争中惨败,不得不对日妥协,但同样觊觎东北的俄国不能同意日本独霸中国的方案。俄国人的立场是希望日、俄两国携手,“乘此时机迫使中国特别承认日、俄两国所享有之特殊权益”。权衡之下,日本人暂时放弃了可能引起众怒的“满蒙独立运动”,转而寻求更符合日本利益的控制中国的新方法——把承认问题与列强的“借款问题”捆绑在一起。日本充分利用因承认问题创造的列强协调机会,参加垄断对华贷款的国际银行团。

在这一点上,日本人达到了他们的目的。1912年3月,日本外相内田康哉表示:“今后发生的对中国借款凡具有政治性质者,持原则上必须参加之方针。”三个月后,美、英、法、德四国最终同意了日本和俄国的要求,共同组建了新的六国银行团,并对“日本国在满洲及接近南满洲之东部内蒙古拥有特殊权利及利益”表示了谅解。紧接着,日、俄两国在中国东北的势力范围问题上达成了攻守同盟,订立了新的日俄密约。当时,由于欧洲局势严峻,法国有求于俄国,因此在外交上“法国公使纯粹是按俄国公使馆的利益行事”。当日、俄在对华政策上取得一致后,在华利益最少的法国也没有了异议。搞定了俄、法,就只剩下英、美了。

日本军国主义者山县有朋

基于英日同盟,日本在承认中华民国问题上也得到了英国的支持。英国驻华公使朱尔典甚至获得了英国政府这样的指示:“就承认的时间、方法和条件等问题与日本同事密切联系。”不仅如此,日本更进一步通过英国,影响了美国的态度。1912年7月,美国向日本发出《承认中国新政府问题之秘密备忘录》,呼吁承认中华民国。日本立刻与英国人协商,并联络俄国、法国一致反对美国。美国政府不得不放弃原有立场,并表示“与各国政府保持协同步调”。美国承认中华民国的呼吁就这样流产了。随着政治形势的变化,美国于1913年3月再次提议承认中华民国。日本迅即再次通过英国向美国施加影响。不过,这次日本人失算了。

三、美国的考虑

与英、法、俄等老牌帝国主义国家相比,美国是一个后起国家,在列强瓜分中国的狂潮中也落在后面。为了在华利益的最大化,美国提出了“门户开放,利益均沾”的原则,并通过传教、实行“庚款留美”计划等方式塑造美国的正义形象,赢得中国精英阶层的好感,进而向中国灌输“中美特殊关系”的观念。所谓特殊关系,就是“美国利他主义的援助和中国满怀感激地报答而产生的友好关系”。这种关系当然已经标好了价格,那就是要让美国银行家获益。当时的美国总统塔夫脱主张“金元外交”,支持美国银行家通过扩大在华投资,实现美国在华利权的扩张。美国也因此是“四国银行团”的成员,并且辛亥革命后遵守各国共同行动原则,拒不承认中华民国。不过,随着美国大选来临,中国问题成为大选中的重要政治议题,承认中华民国的舆论发酵起来。

在美国来华传教士的宣传下,辛亥革命、中华民国开始与美国精神信仰关联起来。一方面,孙中山、陆征祥、颜惠庆等领导人都是基督徒,与西方传教士也有着密切关系。另一方面,民国政府又实行宗教自由政策。这就让美国传教士一度对中国的基督教化有了非常乐观的预期。1912年3月,美以美会中国区主教贝思福返美,高度肯定辛亥革命的意义,并劝说塔夫脱尽快承认中华民国。除了宗教上的联结外,“姊妹共和国”所承载的“民主”“进步”价值观,也与所谓“美国精神”相一致。哈佛大学荣誉校长伊利略特在访华时表示:“今天中国的年轻一代好似美国内战初期一代的继承者……(他们)正在为创建一个正义、自由的中国政府而奋斗。”在他的描述中,中华民国俨然成为了第二个美利坚合众国。就这样,在宗教界与国会中的民主党议员推动之下,美国形成了一股呼吁承认中华民国政府的舆论。

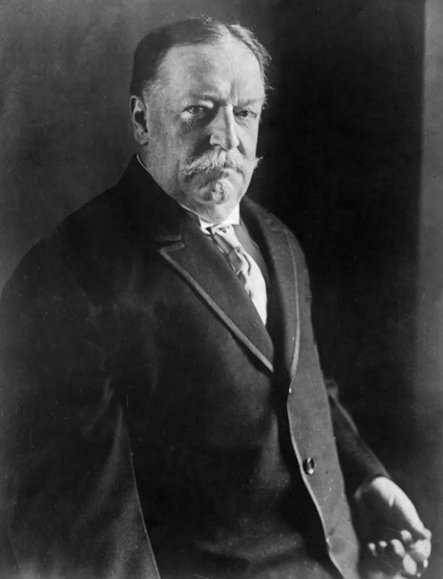

当六国银行团垄断中国借款的内幕遭曝光时,美国舆论严厉批评塔夫脱的对华政策缺乏道义,认为这种与列强沆瀣一气、趁火打劫的行为不符合“美国精神”。面对国内的数千封抗议信和北京政府总理陆征祥的请求,美国塔夫脱政府在承认中华民国问题上态度发生了变化。美国向法、德、英、意、日和俄国政府呼吁:“应该明白一个稳定的中央政府是中国的当务之急,而列强如果给予正式承认,将有利于中国新政府的稳定。”六国政府对此表示了拒绝,塔夫脱也有了不改变对华政策的理由。这成为塔夫脱败选的一个重要原因。

美国第27任总统威廉·霍华德·塔夫脱

与塔夫脱重视美国在华经济和战略利益不同,民主党威尔逊更注重美国对中国的道德影响与意识形态利益。威尔逊对中国的了解主要来自美国来华传教士吴板桥、史荩臣以及贝思福。他们经常对威尔逊夸赞中国人,对美国政府迟迟不承认中华民国表示遗憾。1913年3月4日,威尔逊宣誓就任美国总统,开始“按照正义的原则来处理一切重大问题”。在对华政策问题上,他认为,承认民主的中华民国是符合正义原则之举。18日,威尔逊宣布美国退出“六国银行团”,并表示愿意承认中华民国。这在事实上破坏了日本人所提出的列强在对华问题上的共同行动原则。

威尔逊表态后,美国外交人员迅速行动起来。1913年4月2日,美国照会日本等18个国家,建议在4月8日,也就是中国国会召开之时,承认中华民国。这是美国在制定外交政策时,意识形态因素战胜经济和地缘政治利益的典型个案。日本秉持既有立场,横加阻挠,与英、法等国先后向美国表示应暂缓承认。与英国协商后,日本发表了新的倡议书,希望美国之外的其他国家仍然协同行动。美国虽然被迫决定将承认中华民国的具体时间推迟到了5月2日,但是打破了欧洲列强和日本对中国的外交封锁。纵观美国历史,美国制定、执行外交政策时,经常出现“以国家利益和权力为一方,以政治道德和原则为一方的拔河”。有时国家的经济利益占据上风,有时候对外输出意识形态则成为最重要选项。在承认中华民国问题上,塔夫脱与威尔逊就进行了一场较量。威尔逊代表的美国选择了意识形态上的利益,也得到了丰厚的回报。在中国知识界中,威尔逊一度成为“世界第一等好人”。

如同推倒了第一块的多米诺骨牌,许多国家宣布承认中华民国。4月8日,巴西率先宣布承认中华民国。在对华借款上已经取得足够利益的列强,也不愿承担不承认中华民国带来的“严重的不利和不便”。德国政府认为:“美国单独承认中国,将增加其在华的威信而使我们不利。”英国也不同意日本将中英片马问题与承认问题捆绑在一起的提议,不愿因触怒中国人民而蒙受在华商业利益的损失。美国、德国、英国立场的转变,迫使日本改变立场。

1913年10月6日,英、俄、法、日等列强宣布承认中华民国。10日,袁世凯发表宣言:“本大总统声明,所有前清政府及中华民国临时政府与各外国政府所订条约、协约、公约必应遵守,及前政府与外国公司、人民所订之正当契约,亦当恪守。又各国人民在中国按国际契约及国内法律并各项成案、成例已享之权利并特权豁免各事,亦切实承认,以联友谊而保和平。”至此,迁延已久的承认问题,最终解决。

新生的民国在获得国际承认问题上经历了一番曲折。按照国际惯例,承认中华民国只是一个简单的政权承认问题,而不是国家承认问题。但它迁延到了1913年之后才解决。个中原因,除了列强的博弈外,主要是民国的软弱可欺。中国资产阶级的弱小与软弱,决定了民国政府在列强面前的奴颜婢膝。这是导致中华民国初建时,在获得国际承认上颇多曲折的直接原因。

「本文刊于《文史天地》2025年第2期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技