法国在20世纪上半期能引领海外汉学的发展方向,成为最能代表欧洲与中国进行文化交流的国家,无疑要归功于“巴黎学派”诸学者的共同努力。作为该学派代表人物之一的马伯乐,曾在这一时期内两次来到中国,通过观察中国人生活、购买古籍珍本、考古调查等方式,深入了解中国的社会、历史和文化,并将他的所感所获付诸研究中,向法国社会多方面呈现古代中国的样貌,在中法两国的文化交流中起到了重要的桥梁和纽带作用。

一、投身汉学研究

1883年12月,马伯乐出生在法国巴黎,法文原名“亨利·马斯佩罗”,“亨利”为名,“马斯佩罗”是姓。后来因为喜欢“伯乐相马”的典故而选择了“马伯乐”作为自己的中文名字。

马伯乐的父亲加斯东·马斯佩罗是著名考古学家、埃及学学家,也是法国开罗学院的奠基人。同父异母的哥哥乔治·马斯佩罗在法属印度支那担任政府官员,同时开展关于远东地区的相关研究。母亲路易斯-巴鲁埃·德斯图内勒·德康斯坦出身贵族,嫁给父亲后便专心料理家事。马伯乐还有两位活跃于政界和文体界的舅舅:保罗-巴鲁埃·德斯图内勒·德康斯坦和让-巴鲁埃·德斯图内勒·德康斯坦。保罗从法国东方语言学院毕业后成为一名外交官,曾代表法国处理对奥斯曼帝国、荷兰、英国和突尼斯等国的外交事务。后因在海牙国际和平会议中所作出的重要贡献,获得1909年度的诺贝尔和平奖。让则投身文体事业,不仅先后在法国多个文化部门担任负责人,还在1900年巴黎举行的夏季奥运会中大展身手。

可以看到,马伯乐的家庭成员中与东方文化和学术研究有接触者不在少数。成长于这样的家庭环境中,马伯乐在中学时期已经对年代学和地图学有基本的认识框架,对远东语言和古老民族的人种学产生研究兴趣也不足为奇。然而,即便马伯乐早早地展现出对远东地区的关注,他对中国产生特别的兴趣仍然是亲友们所未曾想到的。

马伯乐(Henri Maspero,1883—1945年)

1902年夏天,马伯乐从索邦大学文学院毕业。随后在父亲的建议下去到埃及,准备撰写一篇用以申请历史与地理学高等研究文凭(D.E.S)的文章。就在马伯乐利用埃及独特的纸莎草纸材料,完成《拉吉得时期的埃及财政》一文并顺利通过1904年的文凭考试后,他并未打算继续从事埃及研究,而是决定开始学习中文。

在写给母亲的家书中马伯乐提及了自己回到巴黎后要学习中文的想法,对此,母亲路易斯颇感不解,她向好友诉说道:“亨利将在9月回来,然后开始学习‘中文’……这很奇怪,不是吗?”就连马伯乐的挚友路易斯·马西侬在得知这一消息后也不禁再三向他确认:“你还对中文感兴趣并决定继续学习它吗?”马伯乐用行动证明了自己并非一时心血来潮。

1904年秋,从埃及返回的马伯乐开始在东方语言学院系统学习汉语。在此后约三年的时间里,除基础的汉语学习外,他还坚持参加考迪、沙畹、列维等学者在东方语言学院、法兰西公学院以及法国高等研究实践学院开设的课程或研讨班,系统学习了中国的历史、地理知识、汉学研究方法以及佛教的相关内容,为他投身汉学研究打下了扎实的基础。

二、第一次中国之行

结束在东方语言学院的学习后,经过艰难的争取和焦急的等待,马伯乐终于在1908年获得了作为青年研究员前往法国远东学院从事研究的机会。远东学院的前身为1897年在西贡筹建的“法国印度支那考古学调查会”,1900年正式更名为“法国远东学院”并沿用至今。学院围绕两个方面开展研究:第一,对印度支那半岛进行考古学和语言学意义上的探索,通过一切手段促进对当地历史、古籍及方言的了解;第二,为邻近地区,如印度、中国、马来半岛等区域的文明研究做出贡献。因此,远东学院的设立虽不可避免有服务于殖民统治的考量,但回归研究内容本身,该学院对于远东地区的历史、文化研究,以及文物考察、保存都发挥了重要作用。

当年4月抵达远东学院后,马伯乐的第一项工作是整理学院图书馆的中文藏书并为之编目。这些藏书多是在这里担任汉语教授的伯希和此前从中国购回,也一直由他负责整理,但因为伯希和从1906年起便被派往中国西北执行考古探险任务,这项工作也就随之搁置下来,直到马伯乐的到来才重新开始。半年后,已有图书的整理工作基本完成,为帮助马伯乐进一步了解中国,同时也为继续丰富学院的藏书,远东学院负责人经过两次申请,为马伯乐争取到了第一次前往中国的机会。

1908年11月,马伯乐启程前往中国。一直到次年5月之前,他的足迹遍及北京、上海、南京和杭州等地;5月末,前往香港,等待返回河内的轮船。在中国期间,马伯乐体验了中国的民风民俗,尤其注意观察中国民间对佛教的信仰情况,颇为巧合的是,他在北京时还目睹了光绪皇帝的葬礼。这段经历对他日后对中国民间宗教信仰的研究有着深刻的影响。

此行马伯乐为远东学院添购的中文古籍主要有两类:其一为丛书,包括《玲珑山馆丛书》《文选楼丛书》《檀几丛书》《观自斋丛书》《湖北丛书》《春晖堂丛书》《一经庐丛书》等;其二为地方志,有《湖南通志》《安徽通志》《吉林通志》《盛京通志》《济南府志》《江宁府志》《福州府志》《琼州府志》《厦门亭志》《上海县志》《天津县志》等。远东学院图书馆的中文馆藏因此得到进一步丰富。

1908年年末,马伯乐受邀参加法国商业地理学会印度支那分会的年会。会上,他根据在中国的见闻,简要地介绍了北京和中国北方地区的情况,并部分汇报了他关于早期佛教在中国的传播的研究成果,后者正是马伯乐从中国返回后主要致力的研究主题。

马伯乐尚在巴黎学习时,便已经在印度学专家列维的指导下开始进行两本中-梵字典的研究和整理,奠定了他进行佛教研究的基础。此次的中国之行,又为马伯乐的研究补充了相应的实地调查和文献材料。因此在回到远东学院后的约一年时间里,马伯乐先以普陀山上的佛寺为切入点,与同事佩里·诺埃尔合作撰写了讨论中日佛教渊源的《不愿消逝的观音庙》一文。进而追溯佛教在中国的早期传入和传播痕迹,完成了经典的《汉明帝感梦遣使求经事考》和《公元2、3世纪的中国佛教团体和僧侣》两文,汉学泰斗沙畹认为这两篇文章展现出年轻的马伯乐已经“具备了成为出色的汉学家的潜力”。尔后他又综合利用比较文献学和历史语言学的研究方法,考证重要的佛教经典《付法藏因缘传》的成书及真伪,该文全面而恰当地运用了典籍中所记载的语音和语义以及当时可见的最可靠的文献目录,堪称中国历史文献研究的典范之作。

1911年,伯希和因获法兰西公学院中亚语言、历史和考古学讲席离开河内,远东学院汉语教授一职由马伯乐接任。此后,马伯乐承担起此前伯希和在远东学院的工作内容:一是搜集整理与安南相关的历史文献;二是研究安南历史地理与历史语言;三是在印度支那开展实地调查。这些工作几乎耗掉了马伯乐的全部精力,他不得不放慢自己在汉学领域探索的脚步。更糟糕的是,受到印度支那地区湿热气候的影响,他在一次实地考察活动中患上疟疾,虽然经过急救保住性命,但身体状况一直不佳,无奈只能在1912年暂时放下工作回到欧洲养病。

三、第二次中国之行

一年后,马伯乐重返远东学院,在师友的建议和学院的支持下,他在1914年2月向印度支那总督府提出了再次前往中国进行考察的申请并获得批准。这一次,马伯乐来华的主要活动由购书变为考古调查,他所做的准备也更为充分。

首先,确定以杭州作为在中国的主要调查地点,旁及周围市县。据马伯乐自己所言,第一次中国之行对杭州的匆匆一瞥,他便发现了这座城市的考古价值,周围地区的遗存虽然不如这里丰富,但同样值得关注。马伯乐原本计划结束在中国的考察后继续前往日本和韩国,但因一战的爆发未能成行。其次,以地方志为指导手册,结合其他中国文献的描述,马伯乐预先确定一批不容错过的遗迹。他此行所到的灵隐寺、飞来峰等地均属于他先前已规划考察的地点。最后,为便利在中国的行动,印度支那总督向法国驻中国等地的大使修书,请他们全力协助马伯乐在当地的考察活动。

1914年5月,马伯乐到达中国后,他先后在杭州、绍兴、余姚、宁波、台州、天台等地进行考察。在他原本的计划中,完成浙江东北部的考察后可取道湖州和嘉兴继续前往南京,但一战的爆发让他只能止步浙江。

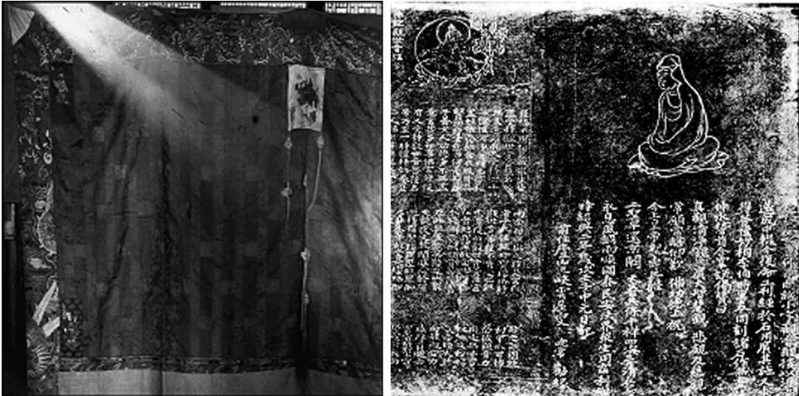

马伯乐在1914年考察期间摄于天台山高明寺(左),拓于杭州六和塔(右)

作为一次真正意义上的考古调查,马伯乐达到中国后的首要任务便是对他所见到的遗存和碑铭进行记录。由于上述两种对象在数量上的差距,马伯乐对它们进行了不同的处理。舍利塔、雕塑、浅浮雕等地上遗存数量相对较少,马伯乐自行或请人全部拍照留存。但碑铭数量巨大,难以全部拓印。因此他效仿阮元在《两浙金石志》中的做法,以元朝时期为界,时代更后的碑铭只拓印有特殊价值者;时代更古的碑铭中则主要拓印三类:与拍摄的遗存相关者、经典文本以及佛经雕刻版本。筛选过后马伯乐依然搜集了数量可观的碑铭材料,这些材料无论从其内容、时代还是书法来看都具有非常高的研究价值。

返回远东学院后,马伯乐撰写《浙江考古调查简报》概述他的调查所获。尽管在报告中,马伯乐称自己并无野心能通过此次调查对所经过的地区进行一次考古学和碑铭学意义上的全面的清点。但事实上,在他之前,从未有人详细按地域对浙江北部地区的地上遗存和碑铭材料做如此详细的记录。在他这份近100页的报告中:一是结合所见碑铭与中国古籍记载,部分所到地区的历史地理情况;二是通过对寺庙的实地探访和与僧人的交谈,讨论佛教在中国不同时期的发展;三是根据发现的墓葬形制,对比研究中国不同地区的丧葬习俗。可以说,对浙江北部地区的宗教、历史和社会情况进行了多方面的深入研究。

作为较早前往浙江进行考古调查的外国学者,马伯乐在到达之前便已经对当地的地上遗存有较为全面的了解,清楚地知道他所面对的画像和碑刻的价值。但是在调查结束后,马伯乐并未带走任何一件他所触摸到的中国古物,或许对这位真正热爱中国文化、尊重中国文明的汉学家而言,中国的文物最应留在的地方就是中国。

四、中国之行的印记

1918年,法兰西公学院汉学讲席教授沙畹去世,马伯乐在第二年从河内返回巴黎,继先师执掌这一教席。这次的回归对马伯乐而言不仅是地理意义上的,也是学术意义上的,从此之后他得以全身心地投入汉学研究,尽情探索这个“除欧洲区域以外,唯一一个古老的文明传统一脉相承、从未中断的国家”。在他此后20余年的教育和研究工作中,读者们可以看到1908年和1914年的两次中国之行所留下的深刻印记:对佛教史和考古学的长久兴趣。

在马伯乐对中国宗教的研究中,最为知名的当数他对道教史的研究,但迄今鲜少有人提及,他对道教史的研究始终伴随着对佛、道的关系史的关注。回到巴黎后的第二年,他开始在法兰西公学院开设道教起源的相关课程,其中一个重要的部分便是辨析“老子西行化胡”故事实为道教徒为建立老子和佛陀关系、利用佛教传道的努力尝试。若继续关注他在法兰西公学院的授课内容,还可以发现自1935年起至1944年不幸被纳粹逮捕,马伯乐每年所开设的课程中都从不同的角度讨论佛、道关系,足见他对佛教的用功不逊于道教研究。我国学者陈定民在法期间便曾前往听学,对未能看到马伯乐对佛、道关系的相关研究著作的出版深以为憾。

对中国考古发现的持续关注,则是马伯乐能与中国学者交流并更新自己的研究的重要原因。20世纪20年代后期,安阳殷墟的发掘拉开了中国考古学发展的大幕,历史学家郭沫若率先对殷墟卜辞展开研究,马伯乐在充分了解中国的殷墟考古发现和罗振玉等学者此前所做研究的基础上,与郭沫若展开了学术讨论,而后得以据郭沫若的意见修改了自己对于卜辞中“奴”字的看法。这样的关注持续到了马伯乐生命的末期。在他生前参加的最后一次亚洲学会例会上,马伯乐从古代中国的耕地使用和农具类型着手,对中国的社会和文明进行了更深层次的思考和阐述,而所依据的主要材料之一,便是中国近期刊出的考古调查报告。

与出于寻宝、掠夺的目的来到中国的探险家不同,马伯乐经受过专业学术训练,将中国作为客观的研究对象,他踏足中国是以研究中国文化为主要目的,因此我们才能在他的研究中看到中国之行所产生的持续而深刻的影响。同时,他终身秉持学者的公正态度对中国进行研究,他的著作成为西方社会了解中国的历史和文化的重要参考。

真实地触摸中华文明的脉动,运用科学的方法进行实地调查,来到中国汲取汉学研究的养分,在20世纪初的法国学界,马伯乐并非孤例。沙畹于1907年在中国华北的考古调查,谢阁兰在1909年、1914年和1917年三次来华在中国大规模的调查活动等均发生于此时期。鉴于这一时期法国在中国的系列考古调查对于中国历史、文化研究的重要意义,2005年,法国吉美博物馆结合该馆和法国国家图书馆的馆藏,整理出版了《法国在中国的考古调查:图像和线路(1907—1923)》一书,收录法国学者在华拍摄的照片2000多张。照片拍摄之时,恰逢中国的政治、社会的重大变革时期,这些影像资源作为一面观照当时中国的珍贵镜像,成为今人了解当时中国社会状况、进行文物保护和修缮的重要资源。

「本文刊于《文史天地》2025年第2期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技