她是冰心、苏雪林、凌叔华等“五四”青年女作家的老师,她是新文学运动中最早的女作家、学者、诗人和散文家,更是我国第一位大学女教授、第一位白话文女作家、第一位代表中国出席太平洋国际年会的人。她就是常州武进人陈衡哲。

书香门第育英才 少时种下“造命”观

陈衡哲(1890—1976年),笔名莎菲,祖籍湖南衡山,出生于常州武进。祖父陈钟英、伯父陈范、父亲陈韬都是当时知名学者和诗人。常州是她祖母和母亲的故乡,祖母赵蕉雨善于绘画,是一位诗词名家;母亲庄曜孚出身于世代仕宦的常州庄氏,著名画家,擅长恽派没骨花卉,“六梅室主人”一号流行于世。

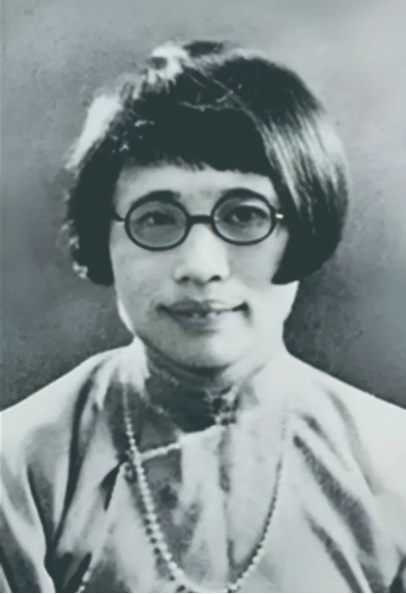

陈衡哲

陈衡哲共有兄弟姊妹八人,她排行老二,从小跟随父母学习诗词歌赋和四书五经。父亲陈韬很早就发现她的早慧,所以特别器重陈衡哲,要她加学《尔雅》等书,为后来陈衡哲成为历史学家打下了坚实的古文基础。童年的陈衡哲活泼好动,非常淘气,喜欢与男孩一起玩耍。7岁时,母亲庄曜孚给陈衡哲缠足,原本整天像男孩一样跑来跑去的小衡哲缠脚后果然变得“淑女”了,但因为缠脚后又痛又不方便行走,于是,她每天晚上趁母亲不注意就偷偷将裹脚布解下来。庄曜孚是个心软的母亲,看着女儿一次次偷偷解掉缠足,一来二去就随她了,于是陈衡哲最终免遭缠足之苦。

对少年陈衡哲影响较深的有两位,一位是她的三舅,赫赫有名的民国人物庄蕴宽,另一位是陈衡哲的大姑母陈德懿。

庄蕴宽(1867—1932年),字思缄,号抱宏,1890年中副贡。1896年赴广西,十余年间先后担任广西百色厅同知、平南知县、梧州知府、太平思顺兵道兼龙州边防督办等职。服官期间,积极开办新学、编练新军、引进新式人才,被誉为培养边疆文武人才的“祖师爷”。陈衡哲13岁那年,父亲陈韬到四川乐山做知县,她求学心切,要求母亲让她到广州的三舅庄蕴宽那里上学。母亲同意了,于是三舅成了陈衡哲的思想启蒙老师。他不但亲自教陈衡哲,还请了一位客居广州的杭州籍老师教她初级数学和新时代的卫生知识。庄蕴宽虽然公务繁忙,但每天下午总会抽出时间回家教导陈衡哲一个小时的《普通新知识》《国民课本》和一些报章杂志。除了给予陈衡哲新学的启蒙和立身处世的教诲,庄蕴宽还为她开启了一扇稀有的张望世界的窗户,更教给她“造命”的信念,并强调世人对待生命的态度有三种:安命、怨命与造命。他相信陈衡哲是“造命”的材料,对她说“希望你造命,我也希望你能造命——与一切恶劣的命运奋斗”。对三舅的感激与深情,从庄蕴宽去世后她发的挽联可见:知我,爱我,教我,诲我,如海深恩未得报;病离,乱离,生离,死离,可怜一诀竟无缘(抢救民间家书项目组委会《任鸿隽陈衡哲家书》)。

1907年,17岁的陈衡哲到常熟的姑母陈德懿家居住。大姑母年长陈衡哲40多岁,知书达理,“上得厅堂、下得厨房”,伺候公婆、抚育孩子、作诗读史练书法,还烧得一手好菜,是陈衡哲眼中“才女贤妻”的典范。姑母的教育促使陈衡哲勇敢地追求自己的人生理想,给了她很大的鼓励和信心。彼时,父母原本给她安排了一段与官宦家庭的婚事。由于深受舅父庄蕴宽的“造命”观影响,这种自己给自己造命、不信宿命安排的人生观,使得陈衡哲在18岁时拒绝了家庭指定的婚姻,再加上在上海学医的经历,让她见到旧时代妇女太多不正常生产的惨状,更加坚定了陈衡哲“不婚”的主意。后来陈衡哲避居姑母家,又经姑母介绍,做了一段时间家庭教师,直到考取清华留美名额赴美前,她才摆脱了沉闷压抑的状态,生活翻开了新的篇章。

考取庚子赔款留美 开启读书深造之旅

清末民初是中国亘古难逢的大变局,旧秩序瓦解,新格局秩序重建,令陈衡哲这样的充满求知欲、渴望改变命运、成为有独立意志与自主能力的女性看到了希望。陈衡哲幸运地成了其中的先行者。

1914年夏,清华学校庚子赔款留美项目首次在上海招考专科女生赴美留学,陈衡哲看到此消息后内心燃起求学的希望,面对招考简章跃跃欲试,可是又觉得自己资格不够。在上海的女子中西医学堂的三年,陈衡哲的英语虽然打下了点基础,可是考试科目中有一半是没有学过的代数、几何、英美史等,这让她望而却步。更重要的是她已经超龄了,清华招考专科女生的年龄范围是18至21岁,当时陈衡哲已经24岁了。好在当时的户籍制度没有那么严格,以大报小的事常有,据胡适后来的回忆,当年通过考试的人中,许多人年龄都是超过的。也因此,后来清华再次招考留美女生时,便把年龄上限改为25岁。

大姑母发现了陈衡哲内心的波动,鼓励她勇敢报考,还帮她向做家教的人家请了两周假,让她安心考试。不久之后,姑母带来了刊登着录取名单的报纸,陈衡哲以第二名的成绩成为第一批10位清华学校公派女留学生赴美留学。她写信给正在北京的三舅庄蕴宽报喜,庄蕴宽已经从报纸上获知陈衡哲考中的好消息,在回信中他对陈衡哲说:“清华招女生,吾知甥必去应考;既考,吾又知甥必取。……吾甥积年求学之愿,于今得偿,舅氏之喜慰可知矣。”(陈衡哲散文选集《我幼时求学的经过——纪念我的舅父庄思缄先生》)

到美国后,陈衡哲先进入一所女子学校(Putnam Hall)读预科学习英语,1915年顺利进入瓦沙女子大学历史系,主修西洋历史,副修西洋文学。瓦沙大学是1861年由马修·瓦沙创办的一所女子大学,是当时全美最著名的女子大学之一,由于招生名额有限,入学就读的学生必须提前几年报名,因此能够进入瓦沙的学生在当时都是佼佼者。在瓦沙大学求学期间,陈衡哲成绩非常突出,1919年毕业时,还被选为美国大学生联谊会会员,获得了美国大学生联谊会500美元奖学金。

一所好的大学对学生的影响是终生的,从瓦沙女子大学毕业后,陈衡哲又获得芝加哥大学历史学硕士学位,但她最为怀念的还是在瓦沙的四年求学时光,那是陈衡哲“造命”旅程中最关键也是最丰盈的一段人生经历。

陈衡哲(左二)在瓦沙大学学习时的留影,1915—1919年,纽约

从不婚主义到琴瑟和谐儿女双全

在瓦沙大学学习的陈衡哲于1915年以“莎菲”的笔名给《留美学生季报》投稿,其文采打动了时任该刊物主编的任鸿隽,二人开始通信。任鸿隽(1886—1961年),字叔永,祖籍浙江归安,出生于四川垫江。1904在四川巴县参加清朝最后一次科举考试,中秀才。1908年考入东京高等工业学校专攻应用化学,其间加入同盟会,任四川分会会长。1912年任孙中山临时总统府秘书,起草过《告前方将士文》《咨参议会文》等重要文书。1912年底,经孙中山批准,任鸿隽作为对辛亥革命有贡献的首批“稽勋生”赴美留学。1913年,任鸿隽考入康奈尔大学文理学院,主修化学和物理学。

1916年暑假,陈衡哲在倚色佳度假,任、陈二人首次在此地会面,任鸿隽对陈衡哲一见钟情。同年,任鸿隽前往哥伦比亚大学攻读硕士研究生,与陈衡哲就读的瓦沙女子大学距离更近了,两人的书信往来更加频繁。出国前,陈衡哲原本是打定主意终身不嫁的,但是任鸿隽的热情与执着最终打开了陈衡哲的心扉。1919年11月,任鸿隽趁着一次赴美考察的机会,向陈衡哲求婚,两个人终于走到了一起。任曾在《五十自述》中回忆:“遂一见如故,爱慕之情与日俱增,四年后乃订终身之约焉。”

1920年8月22日下午,陈衡哲与任鸿隽在南京高等师范学校校园内梅庵举行订婚仪式,科学社的许多老朋友,如胡适、杨杏佛、王伯秋等都到现场见证了他们的爱情。任、陈送给参加订婚仪式的每位来宾一张订婚照片,心形图案象征着两人同心相爱。一侧用毛笔写着“任鸿隽 陈衡哲同赠”字样,并附有日期。后来《科学》杂志第5卷第10期的“社员通讯”里宣布了这一消息。任、陈二人订婚的消息也就正式对外界公布了。

任鸿隽与陈衡哲订婚照,送给参加仪式的朋友每人一张

1920年9月16日,任鸿隽与陈衡哲在北京举行婚礼。请了胡适为赞礼,蔡元培做证婚人。婚礼采用现代仪式,简单礼成。胡适还做了一副对联戏赠新人:“无后为大,著书最佳。”蔡元培也写了一副赠联道贺“科学社最小限度,历史谈重新开篇”,巧妙地把夫妻二人的专业嵌入联中。婚后的日子甜蜜而舒心,两人受蔡元培之邀回国任教,陈衡哲成为北京大学历史系第一位女教授。婚后,长女任以都、次女任以书以及儿子任以安相继出世。陈衡哲不仅对孩子们的立身处世、待人接物都严格管教,对他们的学业也关心备至,坚持由浅入深、学习和游戏相结合,引导孩子慢慢对学习产生兴趣。与任鸿隽一起经常带着孩子们去郊游、踏青。尽管生逢乱世,时常奔波流徙,但他们的三个孩子都非常出色。

任鸿隽与陈衡哲及子女合影

陈衡哲经典作品赏析 第一篇白话文小说《一日》

在新文学史上,提及第一篇白话文小说,首推鲁迅的《狂人日记》。事实上,在美留学期间(1914—1919年),陈衡哲就开始了白话文创作。1917年,陈衡哲发表在《留美学生季报》第四卷第二期的《一日》改写了中国现代文学最早的历史记录。胡适对她的评价是:“当我们还在讨论新文学问题的时候,莎菲(即陈衡哲)却已经开始用白话文做文学了。《一日》便是文学革命讨论初期最早的作品。”《一日》更可说是第一篇留学生小说,描写了美国女大学生一天之中所经历的琐屑事情。陈衡哲不认为《一日》是一篇小说,它“既无结构,亦无目的,所以只能算是一种白描”。抛开《一日》是否是中国现代文学的第一篇白话小说不谈,它对中国现代文学史的意义是不容抹杀的,它的创作和发表在文言白话之争方兴未艾之时,其作为白话文创作的主动性和先导性不能被忽视。而且对于在白话文论战中孤军奋战的胡适而言,《一日》的发表是对当时白话文学论战的自觉介入,也是对白话文学运动的有力支持。

陈衡哲早期创作的作品

“作家”是陈衡哲广为人知的社会公众形象之一,文艺是她的最爱。1917年到1926年间陈衡哲所写的新文学作品,大多为寓言故事、童话、白描特写等。1928年,新月书店出版了陈衡哲的小说集《小雨点》。书前有胡适、任鸿隽和陈衡哲自己写的序言。该书共收录了陈衡哲十篇小说,其中有七篇是妇女儿童题材。内容有借助自然景观抒发人生感悟的,如《小雨点》《一日》《西风》《运河与扬子江》。《小雨点》以童话的形式把气象知识与人生哲理融为一体。《西风》《运河与扬子江》则是陈衡哲人生观的直接表达。通过西风对世人的怜悯展现出作者的人道主义思想。而《运河与扬子江》表现的是她从少年以来的人生哲学,不要“安命”与“怨命”,要“造命”。这也印证了陈衡哲受舅父庄蕴宽“造命观”的影响颇深。“生命在于奋斗,奋斗来的生命是美丽的”可以看作是陈衡哲的人生宣言。其次是表现对婚姻爱情问题的看法,如《孟哥哥》《老夫妻》《洛绮思的问题》《一只扣针的故事》。《孟哥哥》《一只扣针的故事》写的皆是未能实现的爱情,前者朦胧纯真,后者理智思辨。而《洛绮思的问题》则深刻地探讨了知识女性面对家庭与事业的矛盾时内心情感的挣扎。此时小说已不再是单纯地表现男女爱情的问题,而是涉及近当代女性,尤其是知识女性的生存状态和生活质量。同时还有对劳动妇女给予同情的《波儿》和《巫峡里的一个女子》。《波儿》通过卧床的波儿与家人的对话表现了作者对劳动人民生存状态的关注与同情。《巫峡里的一个女子》反映了作者对生活的理想主义和人道主义观点,其艺术性在五四女作家的诸多妇女题材作品中也是较为突出的。

史学开山之作《西洋史》

1920年,陈衡哲受到蔡元培的邀请到北大任教,作为第一代受过良好西方教育及史学训练的女性知识分子,她自然成了北大第一位历史系女教授。同年,她与任鸿隽结婚,婚后陈衡哲因怀孕生产而不得不暂别北大的讲台,转而持家著述,这期间的主要作品是1925—1926年由商务印书馆出版的新学制高级中学教科书《西洋史》上下册。她在《西洋史》中将智识、能力、人格与妇女的自身解放紧密联系起来,反映了她思考问题的睿智和深度,也是其人生经历的深刻总结与真实反映。胡适在《现代评论》1926年9月刊出的《介绍几部新出的史学书》短文中,对陈衡哲著的《西洋史》高度评价,认为夹叙夹议的写作方法使得《西洋史》身上每一个细胞都充满着文艺气息,并指出“衡哲女士的《西洋史》是一部带有创作野心的著作。在史料方面她不能不依赖西洋史家的供给。但在叙述与解释的方面,她确实做了一番精心结构的工夫。这部书可以说是中国治西洋史的学者给中国读者精心著述的第一部《西洋史》。在这一方面,此书也是一部开山的作品”。

1927—1933年间,陈衡哲曾先后四次代表中国出席在美国檀香山、日本东京、中国上海、加拿大班府召开的太平洋学术年会。1950年,陈衡哲当选为上海市政协委员,此后因患眼疾,过着近似隐居的生活,逐渐淡出人们的视线,1976年病逝于上海。作为中国历史上第一位女教授,陈衡哲不仅在学术上取得了卓越成就,也为女性在教育和学术界的发展树立了榜样。她的成功激励了更多女性追求教育平等,推动了女性地位的提升。陈衡哲不仅是一位杰出的学者,更是中国女性在学术领域崭露头角的象征,她的努力和成就为后来的女性学者铺平了道路。

「本文刊于《文史天地》2025年第2期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技