一、柳宗元治理柳州

大唐宪宗元和十年(815年),43岁的柳宗元溯湘江而上,经灵渠下漓水,再顺桂江、浔江而下,深入岭南大地。作为一名仕途失意的中层官僚,他此行是赴任柳州刺史。

柳宗元画像(左);韩愈画像(右)

这是柳宗元首次踏足岭南,这个传说中的烟瘴之地,如今以一幅新异奇特、动人心魄的景象冲击着他的感观:山林间云烟缭绕,极目南望,遍地黄茅的尽头应该就是波涛汹涌的南海。岭南的雨,说下就下,来得快去得也快,雨过天晴后大象出没于山腰间;炽热的阳光灼烧着水潭,水蛭浮游在潭水中。柳宗元脑海中不禁浮现出中原流传的诸多南方风物,比如射工伺影、飓母惊人,再低头看看自己在水中的倒影,华发悄悄在两鬓蔓延,岁月早已镌刻在了额头。

柳宗元心中装满了新奇、茫然,以及对任职的忧虑,却没有消极放弃,更没有自暴自弃,而是发出“从此忧来非一事,岂容华发待流年”的感慨。早生华发,时不我待!柳宗元的出身、教育和志向都不允许他在岭南自我荒废,而是事在人为,不负从政一场。

柳宗元,字子厚,出身著名士族河东柳氏,年少得志,21岁便进士及第,26岁中制举。他锐意改革,与刘禹锡等同为“永贞革新”的核心人物,推动了诸多改革措施。永贞革新失败后,改革团队遭到打压,全部外贬,爆发“二王八司马事件”。柳宗元外贬湖南永州司马,永州一任,便是十年。十年江湖无人问,柳宗元成了那位独钓寒江雪的蓑笠翁,也坚持发出“赋敛之毒甚于蛇”的呐喊。元和十年(815年),当年外贬诸官奉召回京,朝廷拟酌情调迁他职。不承想,好友刘禹锡在京一句“玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽”,刺激了当权者脆弱的神经,连累柳宗元等人再遭贬谪。刘禹锡任连州刺史、柳宗元任柳州刺史。刺史为一州之长,至少为正四品官,相对司马而言是高升。但永州尚且是偏远小郡,柳州则地处唐朝的边缘,穷山恶水小城池,放任为官者自生自灭。柳宗元和刘禹锡结伴南下岭南,在衡阳各奔东西。他在《衡阳与梦得分路赠别诗》中感叹:“十年憔悴到秦京,谁料翻为岭外行。”

柳宗元赴任柳州,完全出乎他的意料。他这个刺史,也不是柳州的选择。然而,二者的偶然相遇,碰撞出了奇妙的化学反应。

柳州在唐代仅为一个“下州”,人口稀少,地位微不足道。《元和郡县图志》载,柳州“开元户一千三百七十四,乡十四;元和户一千二百八十七,乡七”,可见全州户籍人口尚不及一万。尽管已经列入王朝图籍超过一千年,这块土地仍然是一方异域,远离王化,“惟柳州古为南夷,椎髻卉裳,攻劫斗暴”。柳宗元看到的治下之民,争强好勇,信巫术而毫无教育,人相买卖而无社会规范。岭南的瘴气与荒蛮,也使得中原地区的士大夫避之若浼,视官柳州为畏途。有唐一代,柳州刺史可考事迹者仅16人,其中有姓名可考者11人,他们或因被贬柳州刺史,或只是遥领而没到任,事迹既不可考,更勿论为柳州百姓谋福祉了(雷闻《唐宋时期地方祠祀政策的变化》)。在朝廷体制中,任职柳州者,多为谪贬之员、失意之人。不得不来到柳州的官员,要么把柳州当作跳板,时刻琢磨着如何离它而去,要么自我放弃,在柳州蹉跎岁月,总之都遗忘了“为官一任造福一方”的初心。

柳宗元下船伊始,看到柳州城内府舍倾塌,道路不通,一派百废待兴景象。他俯下身去,一桩桩一件件做起……四年后(元和十四年,819年),柳宗元逝世于柳州刺史任上,享年47岁。第二年,在上司和同僚们的帮助下,柳宗元归葬于长安万年县(今西安市长安区)柳氏家族墓地。

二、官民奉柳宗元为“罗池神”

长庆三年(823年)的一天,长安城。

吏部侍郎韩愈迎来了一位访客——柳州军官谢宁。

谢宁不远万里、冒昧来访,是想求当时执文坛牛耳的韩愈给故去的长官柳宗元撰写碑文。韩愈与柳宗元,思想观念各异,政治立场也不相同,并非一类人,后来更是身份悬殊。但二人曾在贞元十九年(803年)冬短暂地同在御史台担任监察御史,也算是同事一场。更重要的是,韩愈与柳宗元都是心思单纯、待人真诚的文人,才学相当,文学主张相同,同为古文运动的主将——后人将二人并称“韩柳”,名列“唐宋八大家”前两位。韩愈不以官位、际遇看人,始终敬重柳宗元。所以,谢宁才选择了求韩愈撰文。韩愈略加思索,应承了下来。于是,在长安靖安里的韩愈宅邸里,谢宁将柳宗元的柳州岁月娓娓道来。

柳宗元在柳州推行文教,修缮城池,推广先进生产技术和生活方式,深受百姓欢迎。柳州民间有将子女作为债务抵押物的陋习,久不得赎的人就没为奴隶。到晚唐时期,柳州居然还存在奴隶制度。柳宗元到任后,动之以情晓之以理,既搬出国法,又说服债主同意以佣除本,即以奴隶的劳务费用冲抵债款,相抵后即恢复自由。对于特殊案例,柳宗元拿出俸禄赎回可怜人的自由身。此举是对柳州社会结构的巨大更新。另外,谢宁还对柳宗元大修孔子庙、整治城郭巷道、种植柑树名木等举措津津乐道。

谢宁所述,是否存在夸饰呢?北宋人刘斧在《青琐高议》中对柳宗元治理柳州有详细叙述:

民有斗争至于庭,子厚分别曲直使去,终不忍以法从事。于是民相告:“太守非怯也,乃真爱我者也。”相戒不得以讼。后又教之植木、种禾、养鸡、蓄鱼,皆有条法。民益富。民歌曰:“柳州柳刺史,种柳柳江边。柳色依然在,千株绿拂天。”

柳宗元造福百姓的种种事迹应该都是真实的,深得柳州百姓爱戴也是实情。这是一个政治上屡受打击、北归无望的“罪臣”,恪尽职守、勉力为之的表现。地方官做到此种程度已经很不错了,而柳宗元的作为则更胜一筹。他对这块土地亦抱有深厚的感情,一次与部下军官谢宁、魏感、欧阳翼在驿亭饮酒,柳宗元谈及身后事:“吾弃于时,而寄于此,与若等好也。明年吾将死,死而为神,后三年,为庙祀我。”在他死后第三年、唐穆宗长庆二年(822年),柳州百姓真的在罗池边上建立了“罗池庙”,奉柳宗元为“罗池神”。

柳宗元升为地方“神灵”后,还真有“神迹”出现。长庆三年孟秋辛卯,柳宗元降临于州衙后堂,欧阳翼等昔日部下看到后,赶紧下拜。当天夜里,柳宗元托梦给欧阳翼:“馆我于罗池。”当月,官民即将柳宗元神像立在庙中,大祭。过客李仪醉酒,在柳宗元庙堂上行为不端,突然得疾,扶着墙走出庙门就暴毙了。

在谢宁的叙述中,柳宗元的形象渐渐神化,甚至有些许荒诞不经。这是在柳州巫术和多神信仰盛行的土壤中盛开的奇葩。出于爱戴,也是对柳宗元福荫的肯定,柳州官民相信柳宗元就是神灵,许多灵异事件就会有意无意地附会在他的身上,使得柳宗元的“罗池神”形象日益丰满、生动。闻者韩愈是出了名的不信鬼神之人,一封《谏迎佛骨表》彰显了他力辟佛老的姿态。但是,韩愈耐心地听谢宁讲完,并将这些都记录了下来。文章既是为柳州官民所求,自然要顺应民众的心理。最终,一代文宗韩愈完成了《柳州罗池庙碑》,详细述柳州百姓对柳宗元的爱戴,以及柳宗元成为“罗池神”的前因后果。至于柳宗元的治绩,韩愈另有更写实的《柳宗元治柳州》一文:

元和中,尝例召至京师,又偕出为刺史,而子厚得柳州。既至,叹曰:“是岂不足为政邪?”因其土俗,为设教禁,州人顺赖。

其俗以男女质钱,约不时赎,子本相侔则没为奴婢。子厚与设方计,悉令赎归。其尤贫力不能者,令书其佣,足相当,则使归其质。观察使下其法于他州,比一岁,免而归者且千人。

衡湘以南为进士者,皆以子厚为师。其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观。

衡山、湘江以南的进士,都以柳宗元为师。在韩愈笔下,柳宗元俨然是岭南文教的擎天之柱,是岭南文教崛起的引领者。

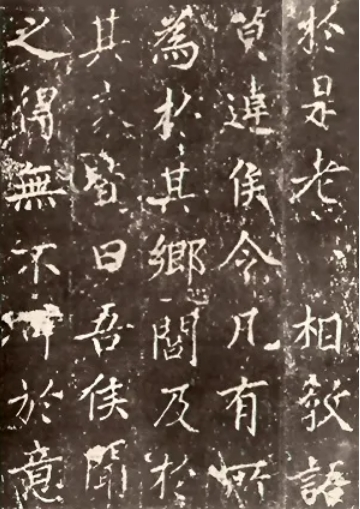

谢宁拿到韩愈的《柳州罗池庙碑》后,返回柳州,摹刻立碑于罗池庙中。遗憾的是,韩愈亲书的碑刻毁灭于唐末五代乱世之中。北宋文豪苏轼曾手书过一份韩愈的碑辞,即从“荔子丹兮蕉黄”至最后。南宋嘉定十年(1217年),柳州人又以苏轼的真迹刻石,重立于罗池庙。苏轼的书法正书为主、神兼行书,10行,每行16字,字大如拳,无书写年月。碑文虽然是将苏轼真迹上石刻成的,下真迹一等,但刻工极佳,深得苏轼书法精髓。苏轼书法丰腴遒劲,藏巧于拙,率性而作,富有情趣。《罗池庙碑》记录了柳宗元踔厉奋发的柳州岁月,又融合韩愈的文章、苏轼的书法于一体,堪称“三绝碑”。

罗池庙碑拓片局部

三、贬官推动岭南发展

柳宗元在柳州仅仅四年,却深刻塑造了柳州的社会与文化。这块化外之地在两百年后就各方面与中原无异了,北宋曾巩在送朋友李材叔赴任柳州太守时,便说“其风气吾所谙之,与中州亦不甚异”。柳州在唐宋之间的发展骤然提速,柳宗元功不可没。他的种种惠政福泽后世,就连花草树木都受惠其中。明人张翀在《柳河东传》中说:“泉石草木,经其品题,皆为人所称慕,想其风流。”柳州官民也给予柳宗元巨大的正向反馈,不仅将柳宗元抬升为神灵,四时香火不断,时至今日,柳州人依旧自豪地称柳宗元为“老市长”。

四年光阴,仅仅是柳宗元人生的一个小片段,对于柳州而言更是转瞬之间。可是这四年让柳宗元以“柳柳州”的别称传世,从此在罗池边矗立了上千年;这四年也让柳州大踏步向前,开始了脱胎换骨的蜕变。柳宗元与柳州,相互成就了彼此。

诚然,一座城市、一个地区的跨越发展,是无数无名之辈挥汗洒血造就的。众多在史料中难寻踪迹的普通人,他们有的从北方历尽艰辛迁徙而来,有的是走出山林到城池定居的越人,有的是在南方山岭中游荡的部落居民,大家都相中了河谷平原上的沃土,一起造桥铺路,一起建造城垣,一起实验中原的农耕技术。这些普通人是历史的创造者。文化精英的到来,极大加速了区域社会的发展,把人们原本朴素的认知升华为规律,用儒家观念统一了混乱的思想,用先进的科技与文明让土地迸发出轰隆隆的奋进声响。这些文化精英通常兼具官员身份,具有驱使制度的力量这一得天独厚的优势,也有抚育黎民、造福一方的天然责任。因此,像柳宗元这般被贬士大夫的到来,在岭南发展史上书写了耀眼的华章。

被贬谪官员推动岭南跨越式发展,恰巧开始于唐朝。

或许因为史料湮灭,或许因为被贬谪官员本就不多,唐之前贬官发展岭南地方的案例罕见。唐之后的案例频繁见于史籍。《罗池庙碑》的作者韩愈,也是和柳宗元一样对岭南区域发展做出不可磨灭贡献的贬官。韩愈两度任职岭南州县,都是因为写不合时宜的文章。贞元十九年(803年),韩愈因上疏《论天旱人饥状》被贬为阳山(今广东阳山)县令,是阳山第一位有正史可考的县令。韩愈治阳一年两个月,推广农耕、兴办教育,一洗当地鸟言夷面之俗,是阳山发展史上里程碑式的人物;元和十四年(819年),年逾五十的韩愈又因为一封《谏迎佛骨表》外放潮州刺史,再次跋山涉水奔赴千里之外。在潮州,韩愈除了关心农桑、兴学育才外,还消除当地的鳄害,并学柳宗元赎放奴婢,“赢得江山都姓韩”。韩愈离任后,潮州的山水皆以韩姓冠名,韩山耸立、韩江长流,昌黎遗风常存粤东大地。

同时期,柳宗元挚友刘禹锡贬谪连州(今广东连州)刺史期间,也大力发展农耕、重文兴教,疏通与周边州县的交通。清乾隆《连州志·名宦传》评价:“吾连文物媲美中州,禹锡振起之力居多。”朝廷确实将岭南,尤其是海南岛作为贬官场所,幸运的是一代代黯然南下的贬谪士大夫中总有筚路蓝缕、用光明覆盖蛮荒的士林典范。贞观二十年(646年),王义方贬官吉安(今海南昌江)县丞,“吉安介蛮夷,梗悍不驯,义方召首领,稍选生徒,为开陈经书,行释奠礼,清歌吹蕣,登降跽立,人人悦顺”,开海南学校教育的先河。中唐宰相韦执谊贬为崖州(今海南海口东南)司马,尽管从云端被贬到了地底,他在任期间依然兴修水利,恩泽一方。几十年后,名相李德裕也来到了此地,贬任崖州司户参军。他在崖州任职不到一年,遭受政治高压,最终郁郁而终,依然奖掖孤寒。李德裕是举家而来的,据说他的后裔留居海南,繁衍生息。在他之后,还有胡铨、寇准、苏轼、黄庭坚等名臣、文豪接踵而来。虽然是贬官谪宦,他们无疑接力引领岭南地区后来居上。

进入明朝后,广东和广西的多地,不再是朝廷命官视为畏途的边陲州县,与中原正州无异。相反,岭南出现了多个要缺、肥缺,清要之臣非竞争而不可得。

至于柳宗元,罗池庙已经扩建为更加恢宏的“柳侯祠”。北宋崇宁三年(1104年),宋徽宗敕封柳宗元为文惠侯。之后朝代屡有加封、追赠。柳宗元也从民间神灵跻身法定神灵行列,享受国家祭奠。荔枝红,香蕉黄,柳州人民载着瓜果、蔬菜,一同送进柳侯祠。人们幻想着柳宗元能够驾驶骏马进入庙堂,再看看这里的山水和百姓。如今,柳州城中道路整齐,道旁桂树飘香、秩序井然,老百姓欢声笑颜。后人根据韩愈的《柳州罗池庙碑》,提炼了一副对联立于柳侯祠前:

山水来归,黄蕉丹荔;春秋报事,福我寿民。

「本文刊于《文史天地》2025年第1期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技