民国时期,国立山东大学曾经名噪一时,不仅大师云集、成果丰硕,而且泽被深远,桃李满天下,培养出不胜枚举的学界精英。这所大学之所以取得令人瞩目的办学成就,离不开曾经两度出任校长的赵太侔先生的贡献。

赵太侔(1889—1968年),原名赵海秋,又名赵畸,字太侔,山东益都(今青州)人,现代著名的戏剧家、教育家,同时还是一腔热血的爱国者、追求进步的读书人。他性格木讷、沉默寡言,给人留下的深刻印象就是“寡言笑”,整天不说话、不擅长表达与表现;但,这绝不等于他在国家和民族命运面临抉择的关键时刻冷漠、旁观、缺席与退场。一个表面上很“冷”的人,其实是一个本质上很“热”的人,内心深处始终跃动着一颗与时俱进、努力进取的火热的心。无论是在辛亥革命、新文化运动、国民革命中,还是在抗日战争、解放战争中,他都是怀揣着一颗火热的爱国之心,投身其中,留下了可圈可点的事迹。

一、痴迷戏剧的戏剧家

纵观赵太侔的一生,最令他心仪着迷并全力投入的是两大事业——戏剧与教育,建树颇多,青史留名。

赵太侔早年毕业于北京大学,师从蔡元培先生,从蔡先生身上领略到了“兼容并包,思想自由”的辉光。赵太侔大学毕业之后,赴美国哥伦比亚大学,攻读研究生课程。

从踏上美国领土、开启留学生涯那一刻开始,赵太侔的心就被西洋话剧牢牢地摄住了。从此,他一往情深,陶醉其中,甚至节衣缩食、从牙缝中省钱以便去看西洋话剧,将西洋话剧与中国京剧有机地结合起来,成为中国最有影响的戏剧家之一。他在哥伦比亚大学就读时,与同在纽约的闻一多、余上沅、张嘉铸、熊佛西等,以及在波士顿的梁实秋、顾毓琇等人,因对戏剧共同的痴迷与爱好,过从甚密。他们曾在这两地分别自编自演英语版的中国戏剧《杨贵妃》和《琵琶记》,引起很大的轰动,从此走上了将西洋话剧的“写实”元素杂糅进中国传统京剧“写意”的本色之中,推陈出新。

学成归来,赵太侔及其同道原本是想以北京作为“国剧”创新发展的大本营的,试图在这座古城创办艺术剧院,因经费不足,只得放弃。随后,赵太侔将目光转向北京艺术专门学校,在这所学校中第一次对素来被视为难登大雅之堂的戏剧学科单独进行制度化设置,中国高等教育体系中第一个正儿八经的戏剧系应运而生了,他担任系主任和教授,闻一多则一度出任这所学校的教务长。与此同时,赵太侔还在北京大学英文系兼职,专门讲授戏剧理论。正是在北大兼职期间,他结交了同样爱好戏剧的物理系教授丁西林,丁西林创作出了话剧《一只马蜂》,赵太侔击节叫好,亲自出任导演,在北京艺专戏剧系首演,大获好评。因戏剧而与赵太侔结缘的闻一多、梁实秋、丁西林等人,后来都曾来过青岛,或在国立青岛大学与国立山东大学任过教职,或在那里做过学术演讲,这不能不说与赵太侔有一定的关系。

赵太侔、闻一多、余上沅等人发起成立了中国戏剧社,徐志摩、宋春舫、丁西林、梁实秋、洪深等加入其中,形成了推广“国剧”的强大阵容。徐志摩恰恰又是新月派的领军人物,所以“国剧”与“新月”联袂,在文化艺术界形成一股不可小觑的力量。徐志摩甚至将自己主编的《晨报》的副刊“诗镌”转让给了赵太侔等人,使之利用这块阵地办起了自己的副刊“剧刊”。正是在“剧刊”上,赵太侔发表了自己关于“国剧”的3篇代表作,即《国剧》《光影》《布景》,系统地阐释了自己的学术观点。

1929年,赵太侔在济南创办了中国第一个官办的省级戏剧教育机构——山东省立实验剧院,出任院长。该院致力于推广“国剧”,将传统京剧与现代话剧融为一体,培养相关人才,崔巍、李云鹤等均为其学生。不久,赵太侔来到青岛从事高等教育,先后担任国立青岛大学教授及教务长、国立山东大学校长等职。李云鹤因为生活无着,也来到青岛投奔乃师,被他安置在大学图书馆工作,并在中文系当旁听生。

在青岛赵太侔工作的大学中,图书馆里还有一个人物,在当时非常出名,这就是以出演《莎乐美》《卡门》等剧名扬天下的话剧演员俞珊。1933年12月,44岁的大学校长赵太侔与25岁的图书馆职员俞珊喜结连理,一时传为佳话。只不过,这段婚姻持续时间并不长,性格内向、不善言辞的大学校长与性格开朗、能说会道的话剧明星,最终还是分道扬镳了。

赵太侔与俞珊结婚照

俞珊的弟弟俞启威,也来到了青岛,入读国立青岛大学物理系。俞启威的另一层身份是中共地下党员,一度出任中共国立山东大学党支部书记和中共青岛市委的宣传委员。俞启威等人组织了“海鸥剧社”,李云鹤等也曾参与其中,这是山东省的第一个红色革命剧团,上演过《月色升起》《工厂夜景》《放下你的鞭子》等剧作。1933年7月,因叛徒出卖,俞启威被捕,押送至济南关押。时任国立山东大学校长的赵太侔出面营救,俞启威才走出囹圄。“海鸥剧社”之所以活动频频、影响巨大,与赵太侔的默许甚至暗中支持是分不开的,这从一个侧面折射出在大是大非的问题上,赵太侔做出了正确的抉择。

全面抗战爆发前夕,赵太侔一度辞去国立山东大学校长的职务,回到北平,当北平艺术专科学校的校长,继续他的“国剧”推广与教育实践。北平沦陷之后,该校内迁至湖南沅陵,赵太侔卸任。来到陪都重庆后,他出任教育部社会教育司戏剧组组长。他对戏剧的满腔热忱,化作了在各地上演的救亡剧种,起到了振奋人心、激发斗志的作用,为抗战做出了贡献。

二、桃李满园的大先生

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”,北宋范仲淹的这一千古传诵的名句,用到赵太侔身上,比较恰当。在民国时代的教育界,北大校长蔡元培、清华校长梅贻琦、南开校长张伯苓等一批学贯中西、泽被深远的教育家,令人肃然起敬。其实,杨振声和赵太侔也足以与那几位名垂青史的大师级校长相比肩。正是他们的出场,唤醒了这座久为外国殖民者蹂躏、本土文化相对薄弱的城市,实现了城市与大学的彼此成就与共同成长的文化传奇。

1930年,国立青岛大学在一片荒芜和残破之中诞生,杨振声出任校长,赵太侔作为推动这所大学创立的筹备委员会委员之一,被聘任为教授,后又出任教务长。来青岛之前,他在济南不仅担任过山东省立实验剧院院长,是崔巍、李云鹤等人的授业导师,且还担任过山东省立一中的校长,与同在济南的齐鲁大学教授老舍交谊颇深。1932年,杨振声辞职,国立青岛大学摇身一变成了国立山东大学,赵太侔出任校长,这是他第一次担任这所大学的校长。1946年,国立山东大学复校,赵太侔第二次担任这所大学的校长,这不仅在国立山东大学校史上绝无仅有,而且在整个教育史上都极为罕见,仅此一点,就足以反映出赵太侔的影响和地位非同小可。

作为教育家,赵太侔与同时代的那些有着强烈的爱国心、责任感、使命感的大学校长一样,都以教育报国、培育人才、振兴中华、面向世界为己任,以时不我待、舍我其谁的进取精神,运作其所执掌的那所大学,从而使国立山东大学充满活力与魅力,滋养着人们的记忆与心田。

相比较而言,位于青岛的国立山东大学,区位优势并不明显,所能获取的教育资源十分有限,办学经费一直捉襟见肘。赵太侔在青岛的第一个校长任期之所以短短四年就告终结,与经费短缺等因素不无关系。至于其第二个校长任期,更是举步维艰、烦恼不断,除了局势动荡等大环境因素之外,也与拆东墙补西墙的经费问题、此起彼伏的学潮问题、美军霸占校舍拒不归还问题等有莫大的关系。

民国时期的国立山东大学

那是一个灰暗的时代,在青岛,当一个大学校长,貌似风光无限,其实,甘苦自知,并不容易。但赵太侔却能将执掌下的大学办得风生水起,几乎达到了那个时代高等教育的天花板,为这所学校,更为这座城市,留下了永不消逝的荣光。

办学经费短缺,赵太侔就开源节流,办精致的、有特色的、高质量的大学。1946年,赵太侔与时俱进,瞄准二战后的新兴科学,有的放矢地培养人才。

值得称道的是,赵太侔有着超前的眼光和开阔的格局,以国际先进的教育理念,办跻身一流行列的大学。第一次校长任内,他尝试进行通才培养、通识教育,为此,在国内率先进行打破文理分科、壁垒森严的传统模式的创新性探索,将文、理学院合并为文理学院,此举受到乃师蔡元培的高度赞誉:“山大还有几点特色,是其他各大学少有的……第一,文学院与理学院合并为文理学院……自然可以使文科的学生不致忽略了理科的东西,理科的学生也不致忽略了文科的课程。所以,山大合并起来办是非常好的。”第二次校长任内,他更是看到二战之后人类科学技术突飞猛进、新兴学科蓬勃崛起的现实与前景,为了赶上这个潮流,勇当弄潮儿,着力发展原本就已经有了良好基础和发展潜力的海滨生物学、海洋物理学、海洋气象学、水产学等与青岛这座城市紧密相关的前沿学科,为青岛后来成为驰名天下的海洋科学城创造了条件。

办好大学,赵太侔有两个抓手:一方面,求真务实,开拓创新;另一方面,求贤若渴,延揽英才。这是当时的国立山东大学挺立潮头、傲视群雄的关键所在。

赵太侔不慕虚荣、不尚宣传,为人处世十分低调。据杨洪勋著《赵太侔传》记载:“赵太侔办学热忱,处事稳重,属于学者治校的类型。他在主持工作时,勤恳而细致,尚实不务虚名,尤厌自诩。人们评论他说‘有的人只说不做,有的人也说也做,只有他做了也不说’。”

这与梁实秋对他的“寡言笑”评价不谋而合。梁实秋和闻一多,都是他在美国留学时的挚友。国立青岛大学初创时,二人被杨振声和赵太侔邀请过来任教,梁任外文系主任兼图书馆馆长,在青岛开启了他的莎士比亚全集翻译工程,闻任中文系主任兼文学院院长,在青岛完成了从诗人到学者的转变。多年后,梁实秋对赵太侔的印象依然很深,他在《忆青大,念一多》中写道:“和金甫(杨振声)一同来的还有赵太侔,‘寡言笑’的人,也是一多的老朋友,他曾到上海看我,进门一言不发,只是低头吸烟,我也耐着性子一言不发,两人几乎抽完一支烟,他才起身而去,饶有六朝人风度。”

赵太侔这种“寡言笑”的性格,决定了他执掌的大学的气质。桃李不言,下自成蹊。赵太侔引领山大默默地奋进着,收获了越来越多的成果与声誉。1934年4月,国民政府教育部对各高校进行督导评估,山大办学成效显著,获得好评:“查该校近年设施,尚能秩序稳进,殊为可嘉。文理学院以理为主,而以中国文学及外国文学两系辅助中外文语文之基础训练,事属新创,用意尚佳。化学方面注重中国药材分析,生物方面注重海滨生物之研究,至为切当。”

作为一校之长,赵太侔一直有个好习惯,随身带着一个小本子,以便随时记录下各种思考,尤其是关于各路英才的信息,恨不得将天下英才尽都聘到青岛来。早在济南就相识的老舍来了,在青岛期间完成了其代表作《骆驼祥子》,一直住到日本全面侵华战争的战火逼近这座城市才离开,为中国文学史留下了一部脍炙人口、影响深远的皇皇巨作。抗战胜利后,山大复校,赵太侔原本想再度聘请老舍过来担任文学院院长,不料,正在美国纽约访学的老舍,志不在此,1947年9月5日,复信赵太侔,予以婉拒:“弟至多只愿教课数小时,文学院长责任过重,非弟所敢承担。聘书璧还,一切俟见面妥为商议。院务不便久弛,祈及早于故人中选聘,为祷!”

为了发展海洋科学,赵太侔争取在山大成立了水产系,这是中国第一个本科水产系。他相中了当时世界最著名的海洋科研机构——美国伍兹霍尔海洋研究院的高级研究员朱树屏,不惜一切代价争取朱树屏来青岛,哪怕是借调一年也行。为此,与位于上海的中央研究院动物研究所和位于昆明的云南大学争夺朱树屏。功夫不负有心人,1947年9月12日,朱树屏来到青岛,当天下午,赵太侔就设宴款待了这位蜚声海内外的科学家,爱惜人才之情溢于言表。朱树屏的到来,带起了一个品牌专业、一个拳头学科,山大不仅办起了水产系,还办起了水产研究所,这是该校第一个研究生专业。1948年8月1日,朱树屏递交了辞呈,履约前往中央研究院动物研究所任职。赵太侔对朱树屏的离去甚为惋惜,依依不舍。

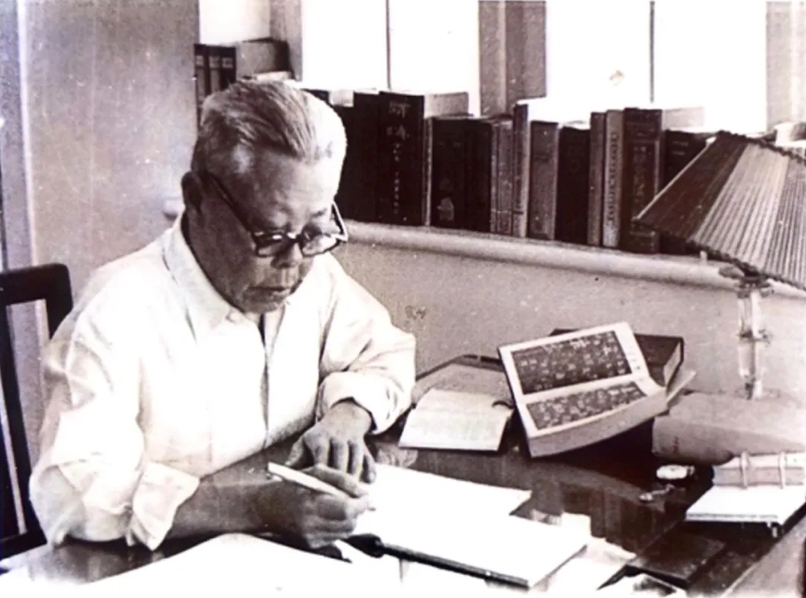

晚年的赵太侔

1949年6月2日,青岛解放。在解放前夕最混乱的日子里,身为校长的赵太侔坚决拒绝将山大南迁,他自己也躲进了山大医院第四病区的病房中,称病不出,躲过了国民党的威逼利诱,没有去台湾。新中国成立之后,他留在青岛,在山东大学及后来的山东海洋学院外文系任教。作为民革党员,赵太侔当选为山东省政协常委,积极建言献策、参政议政,曾在汉字简化领域进行研究,并发表过相关研究成果、提出过相关建议。可惜,“文革”中,赵太侔惨遭迫害,1968年4月25日在栈桥跳海自杀,时年79岁。

海水涛涛,带走了一代学人赵太侔的生命,却带不走他的灵魂与精神。从历史中走来的赵太侔,永远地留在了历史中,也留在了青岛人的记忆中。曾经的国立青岛大学和国立山东大学,桃李满园,在难以计数的莘莘学子心目中,他们的校长赵太侔先生永远是一座值得敬仰的丰碑。

「本文刊于《文史天地》2025年第1期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技