老子的著作——《老子》,版本很多,一般以魏晋王弼《老子道德经注》为主流版本。其中第八十章(“小国寡民”章)被视为老子治国理政思想的集中反映。那么,“小国寡民”究竟是什么样的社会呢?是否真如很多学者认为的那种倒退、消极、民智未开的原始社会?是否真是“崇尚返古”?其在当代是否有价值,则是一个有趣的问题。本文就尝试对其“小国寡民”章进行新的诠释。

老子出函谷关图

一、周文疲弊与“小国寡民”思想

中国社会的各项基本制度,经夏商西周三代的演化扬弃,已基本定型,粲然明备。这些基本制度,历来被称为“周文”,即周朝的各项重要典章制度。其中,最重要的是“亲亲”和“尊尊”两套礼乐体系。“亲亲”,从家庭裙带着力,强调亲其所亲,有亲有疏,有“五服”的远近不同。“尊尊”,从政治等级贯注,锚定尊其所尊;从政权上看,就是周天子、公侯伯子男,爵位世袭;从治权上讲,就是公卿士大夫管理国家,但各个等级的治权不得世袭。“周文”对于中华民族文化基因的成熟、中国政治、经济、文化、军事等各方面的发展,具有根本性作用。

然而,这套典章制度,到了春秋时期就渐渐失效,出了各种问题。牟宗三先生称其为“周文疲弊”。例如:子杀父破坏“亲亲”,臣弑君、各国混战兼并破坏“尊尊”的事件比比皆是,《淮南子·主术训》就说“春秋二百四十二年,亡国五十二,弑君三十六”;贵族、平民等开辟的新土地不向国家登记,破坏井田制的事端此起彼伏;令孔子“是可忍,孰不可忍”的僭越礼制行为随处发生,鲁国大夫季平子放肆,其原本只能用四行的舞队,却胆敢用天子才可享用的八行舞队……

对于“周文疲弊”,有志之士纷纷提出解决的主张。孔子从正面回应,肯定周文,提出了儒家思想,强调礼乐的重要。他认为“礼乐”在任何时候都是需要的,但可以根据现实情况加以损益。墨子则从反面呼应,否定周文,认为周文的规定太繁琐浪费,故墨子强调节俭,认为人的亲疏差别是不合理的。

就老子而言,其提出解救“周文疲弊”的理论——道家学说,也否定周文。一方面,老子深刻感受到子害父、臣凌君、诸侯争霸、礼乐崩坏、井田制废,都是周文已死的表现,而没有真生命的礼乐制度都是造作的、虚伪的、不自然的。《老子·第三十八章》说:“夫礼者,忠信之薄而乱之首。”因此,他提出了“无为”的思想,核心就是去掉那些造作的、束缚生命的、外在的形式主义,回归人性、社会的本来面目。另一方面,老子也感受到社会时势的巨大变化、农商手工业的快速成长、科学技术的深入推广,故也提出了“无不为”,以变更乃至重构周文。《老子·四十八章》说:“无为而无不为。”这是在祛形式、祛虚伪的基础上,积极采取行动以适应环境变化。司马迁之父司马谈在其《论六家要旨》中对道家的评价为“与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜”。牟宗三先生也赞叹道家“察事变莫过于道”。老子对局势的把握非常清晰,“知几”“盗天机”是道家的特征。

由此,老子针对周文疲弊,在治国理政上,提出了“小国寡民”的设想。《老子·八十章》描述道:

小国寡民,使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

狼烟四起的春秋时代

二、从生产力水平看,小国寡民高度发达

有很多学者认为“小国寡民”很落后。例如,高亨在其《老子注译》中认为,小国寡民等于原始时代的小部落。任继愈在其主编的《中国哲学史简编》中认为,小国寡民是老子崇尚返古的理想社会形态。陈鼓应在其《老子今注今译》中认为,小国寡民乃是基于对现实的不满而在当时散落农村生活基础上所构幻出来的“桃花源”式的乌托邦。

然而,若从当前我们所感受到的世界情况出发,仔细阅读《老子》“小国寡民”章的经文,或许有不一样的体会。

(一)有“什伯之器”

“小国寡民”章首先就说:“使有什伯之器而不用。”“器”,既可以理解为兵器,也可以解释为各种机器。在春秋时代,兵器可包括木牛车、辎车、抛石机、青铜及铁制长矛、砍刀等,而其他各种机器则可能涵盖人们衣食住行所使用的生产工具。“什伯”,按照王力《古代汉语》的解释,“什”是十倍,“伯”是“百倍”,故“什伯之器”,就是效用十倍百倍的工具。由此可见,这个国家“有”很高的技术,能制造效用超过人工十倍百倍的工具。

(二)有“舟舆”“甲兵”

“小国寡民”章进一步提到“虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之”。尽管《老子》并未对舟船的大小、甲兵的装备、数量有任何描述,但不可否认的是只有强大的国家,才会有这些重器。就“舟舆”来说,根据同时代的《越绝书》(席龙飞《中国造船通史》)记载,船有大翼、小翼、突冒、楼船、桥船等种类。其中,大翼按今天的折算,长约370米,宽约28米;小翼长约20米,宽约3米。就“甲兵”而言,根据春秋时期左丘明的《国语》记载,吴国的步兵按照十进位制:10人为队,10队为行,10行为旌,10旌为军。若按照周代军事编制,有左中右三军。一军为1万人,则三军有3万人。这个数量,在现在看,都是较为庞大的。此外,“甲兵”可能还不仅仅只有步兵,可能还包括水兵、骑兵等。这样算来,“甲兵”的数量、装备都是非常可观的。难以想象原始或落后的国家会有如此规模的舟船和雄厚的兵力。

(三)结绳新表征

“小国寡民”章也设想:“使民复结绳而用之。”这里涉及“结绳记事”。唐李鼎祚《周易集解》对其解释为:古代没有文字,若有盟誓、重大约定的事发生,就用绳子来打结记录。大事用大绳,小事用小绳,至于要打多少个结,则根据具体情况来确定。涉及的各方都各自打结,然后相互对比印证,这样,就能治理好团体了。

由此可见,“记事”是本质,“结绳”只是形式,但非常简单明了有效。需要注意的是,根据前述对道家重要特征“察事变”的论述,老子不可能真想回到那远古没有文字的原始社会,故“使民复结绳而用之”,也仅是一个形象化的、比喻性的提法,目的是回归最本质、最简单的生活方式。

就当今而言,我们在进行重大交易、记录重大事项时,都是用电子计算机。电子计算机的01二进制,0和1的无穷尽繁衍组合,正如“结绳”那样的大小粗细绳子及打结的多寡,表现形式不一样,但本质都一样。

(四)甘其食,美其服,安其居,乐其俗

“小国寡民”章还从食物、服装、安居、尊重并融入各种习俗来描述美好的社会。其实,只有食品菜肴极大丰富,才能让人们实现胃口自由;只有鞋帽服装极大丰富,人们才能沉溺其中欣赏美好;只有房子成为很廉价的产品,人们才能安心干其他事情,杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”得到实现;只有人们有充足的休息时间和财富,才能到处去看各地不同的风俗。

这种美好的生活,别说过去,就是当今也尚未完全实现。因此,老子描述的“小国寡民”社会,绝非落后愚昧,而是未来高度发达的社会模式。

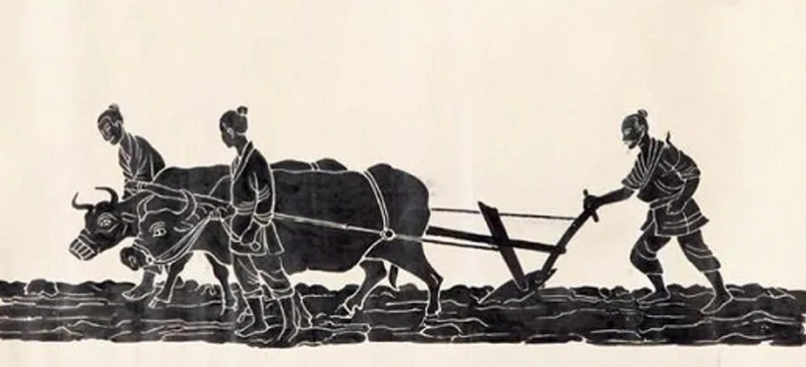

春秋时代农耕图

(五)通信技术先进便捷,无需出门

“小国寡民”章最后提道:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”在今天,我们有较为发达的通信技术,例如今日头条、抖音等。美国发生的重大事件,我们通过刷手机就能几乎同步知晓,根本不用去美国实地。远程视频会议,更是广泛运用到人们生活的方方面面。因此,哪怕中国与欧洲、美洲相隔重洋、群山,也能做到可能有人一辈子都没有出过国门而对其他国家发生的事情如亲眼所见。

通过上面的分析,我们可知,《老子》所描绘的“小国寡民”社会,是高度发达、物质基础极其繁荣的社会,该有的科技都有,该存在的威武之师都存在,该供给的衣食住行一样不缺,且军队、高科技等是“备而不用”,体现威慑力。

三、从国家治理上看,小国寡民是圣哲“无为”治理下的尊民服务型社会

如前所述,“小国寡民”,绝非“小国”,也非“寡民”,因为这个国家有数量极多的精密机器,有大型的舰船,有庞大的军队和人民,而且民众也存在“远徙”的可能。因此,若把“小国寡民”理解为“以国为小,以民为尊”,则具有较大合理性。即以国家(君王、政府、政权等)为小,无为治理;以民本、民生、民利为尊,服务民众。“寡”“孤”“不谷”等,在“尊尊”的政治语境里,专门用来代称侯王。这里就是把人民视为应被尊重、被重视、被服务的对象。“小国寡民”与《孟子·尽心下》所倡导的“民为贵,社稷次之,君为轻”非常类似。其实,诸子百家之间的学说、观点并非迥异。儒道两家就相互补充,在国家治理等方面的观点,也具有相通性。

(一)圣哲“无为”治理是特征

在中国古代,“圣”和“哲”两个概念是相通的,所以圣哲经常被连用。三皇五帝尧舜禹汤文武周公,都不仅仅是纯粹的政治君主,还是哲人。《老子》通篇谈哲理,说玄思,但也被视为“帝王之术”。班固《汉书·艺文志》就评价道家是“君人南面之术”。高亨也赞叹:《老子》哲学实为侯王的哲学。

在《老子》看来,圣哲应当适当“缩小”自身的权力范围,用“无为”的方式治理国家、社会和人民,从而实现“无不为”的治理效果。

首先,老子强调,圣哲要以无为的态度处理政事,不依个人的主观去颁布教化。万物孕育始起时不以己意去制造事端,万物运化成长后不贪心据为己有,万物成就功业时也不自居其功而矜持骄盛。如前所述,“无为”就是去掉那些阻碍人事进展的各种形式主义、各种人为限制,从而让人事根据自身的发展规律而自然演化(《老子·第二章》)。能做到这一点,就“为无为,则无不治”(《老子·第三章》)。

其次,老子认为,圣哲无为治理国家,就如同烹饪小鱼一样,不可经常翻动,所以应减少扰民(《老子·第六十章》)。

再次,老子告诫,圣哲“无为”还要做到减少权力对民生的过度干预:人民之所以挨饿,是因为统治者收税太多;人民之所以难治理,是因为统治者造作有为;人民之所以铤而走险,是因为统治者过分追求享受,所以逼民造反(《老子·第七十五章》)。

(二)尊民、服务于民是基础

老子的理想社会,就是以民为本,尊重人民、服务人民。

首先,老子用了大江大海与百川的比喻,说明君为下民为上的关系。他说,江海之所以能成为一切河流归往之地,是因为江海处于下游,所以能为百谷之王。圣哲要想统治好人民,就必须心口一致地向人民表示谦下;要想领导人民,就必须把自己摆在人民的后面。只有这样,人民才会推举圣哲为领导者而不厌烦他(《老子·第六十六章》)。

其次,圣哲应以人民的诉求为真诉求,以人民的事业为真事业,且善待人民内部不同的利益冲突。老子说,圣哲是没有主观成见的,以百姓的心为心。善良的人,圣哲会善待他们;不善良的人,圣哲也会善待他们,这样可使得人人向善。守信的人,圣哲会信任他们;不守信的人,圣哲同样也会信任他们,这样可使得人人守信(《老子·第四十九章》)。

再次,老子从“不争”“辅助”的角度,重点诠释服务人民的社会治理理念。老子说,不崇尚奇才异能,使民不争夺;不贵重珍品奇货,使民不做盗贼(《老子·第三章》)。老子又说,上善若水(即圣哲要像水那样),水乐意滋养万物而不与万物相竞争,它甘愿停留在人们所不愿处的地方,圣哲像水一样与万物不争,所以就不会有过错(《老子·第八章》)。老子也强调,圣哲总是去求众人不愿意求的东西,而不看重稀世珍宝;总是去学众人不愿意学的东西(例如清静无为)等,因此总能辅助万物,从不加以争夺和干预(《老子·第六十四章》)。

通过圣哲上述的治理,老子描绘的理想社会成为:圣哲不贪图功绩和蓄积财物,拿这些财货馈赠、帮助人民,自己反而更加富足;拿这些功绩授予、表彰人民,自己反而获得更大成就。因此,真理就在于:天道规律,利物而无害;人间行事,施为而不争夺(《老子·第八十一章》)。

春秋时代的“奔驰”

四、价值

从上述分析可知,“小国寡民”是高度发展、高度文明的社会。

从今天的视角看,研究“小国寡民”的内涵仍具有极其重要的借鉴和参考价值。它是建立在生产力高度发达的基础上的,这与共产主义理想有异曲同工之妙。此外,“小国寡民”中体现出的民为邦本、统治阶层无为而无不为、尊民、服务的治理理念,都很有现实意义。

党的二十大报告指出:“坚持和发展马克思主义,必须同中华优秀传统文化相结合。只有植根本国、本民族历史文化沃土,马克思主义真理之树才能根深叶茂。”在这个结合过程中,我们若能基于当下的视角,从古道家的智慧中整理、摘录出浃洽当代现实的心性与行动指南,那既是对中华优秀传统文化的继承和弘扬,也是坚持和发展马克思主义的应有之义。

回到题头,《老子》是深刻圆融的经典,能顺应万物和时代需求而给予新的诠释。本文只是基于现代人的思维就“小国寡民”做了解读,是一孔之见,难免考虑不周甚至生搬硬套,但这种以古论今的方式,还是有可取之处的。

「本文刊于《文史天地》2025年第1期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技