发稿人:刘丽

来源:文史天地杂志社

发布日期:2025-01-15 15:35:41

文章字号:

大 中 小在书中,遇见仁厚善良的施蛰存

作者 王张应

早先,我印象中的施蛰存,像是躲在一团迷雾里,只见朦胧人影,不见清晰面容。是因学生时代我阅读并记住施蛰存自我解嘲诗句:“十年一觉文坛梦,赢得洋场恶少名。”

施蛰存诗出有因。事情发生在1933年10月,施蛰存与鲁迅在上海有过一场震惊民国文坛的论争。此前,施蛰存与鲁迅一直交好,有过多次密切合作。1930年,施蛰存与戴望舒在上海北四川路上经营水沫书店,出版过鲁迅参与译稿的《科学的艺术论丛书》。柔石等五烈士被害两周年时,鲁迅冲冠一怒写下脍炙人口的名作《为了忘却的记念》。稿件辗转多时多家报刊,面对时势编辑们不敢受理,怕惹麻烦。施蛰存舍不得鲁迅这篇异乎寻常的杰作被扼杀,毅然决定在《现代》杂志发表,且配以画报宣传推广,获得极其强烈的社会反响。

施蜇存

当时上海《大晚报》辟专栏,请社会名流给青年读者推荐阅读书目。施蛰存荐《庄子》《文选》,理由是:“为青年文学修养之助。”鲁迅不认可,写文章批评施蛰存落伍守旧,脱离时代潮流,不过“光绪初年的雅人”。施蛰存年轻气盛,尊重鲁迅却未虚心接受鲁迅批评,作《推荐者的立场》《突围》以自辩。论争层层升级,鲁迅眼中的施蛰存便由从前的青年才俊,“明明白白的变成‘洋场恶少’了”。

荐不荐《庄子》《文选》的论争,原本简单,不过是读不读古书之争。双方都过于较真,论争最后势必伤及和气。两人事先都不会料到,一场文字论争竟成文学史上一个广为流传的故事。

事后冷静下来,施蛰存才明白,冲动是魔鬼,给他带来巨大麻烦。文坛非久留之地,他须换个环境,便悄然离去,潜心抄古碑。施蛰存想到改名,换个名头存世。本名施德普,他要雪藏它。改名蛰存,以蛰求存。到底是古书迷,改名也用古典:“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也。”虽是自嘲,却也实在。他似乎陡然聪明起来,在民国纷乱世界里,只能逶迤蛇行,直来直去行不通。

鲁迅逝世20年后,施蛰存前往拜谒鲁迅新墓,作《吊鲁迅先生诗并序》曰:“余早岁与鲁迅先生偶有龃龉,竟成胡越。盖乐山乐水,识见偶殊。宏道宏文,志趣各别。”“今日来谒公,灵风动衣帽。”“感旧不胜情,触物有余悼。”时过境迁,施蛰存云淡风轻忆当年“龃龉”,说那不过“乐山乐水”,对鲁迅依旧表达出尊敬之情。

重新认识施蛰存,我是从一幅照片开始的。多年后,我已记不清那幅照片来自哪本书上,在书里还是在封面,有关施蛰存的书我存有许多版本。照片上施蛰存已近晚年,70多岁?80多岁?甚至90多岁?皆有可能。一位面目清癯精神矍铄的老人,脸型方正,眉眼带笑,豁牙的嘴巴张开老大。老人家满脸皱纹,颈项上皮肉松松垮垮,在颈壁上隆起一竖长长的褶脊。这样的老人只会让人想起慈祥、仁爱之类字眼。

其后,我在阅读施蛰存《往事随想》时,被书中一篇题为《〈红鼻子〉的作者》的文章打动。文章写于20世纪80年代,其时施蛰存已是一位耄耋老人。文章回忆了《红鼻子》作者姚一苇。

《红鼻子》是一部来自台湾的话剧,曾在台湾本岛大红大紫。居然红到了大陆,上海、北京正在上演,轰动一时。施蛰存起先并不知这位姚一苇究竟是何方大神,“想来总是台湾的文学新秀”,后生可畏嘛。随后收到一位友人来信,施蛰存才知道台湾当红剧作家姚一苇,竟是他40年前一名叫姚公伟的学生。

提起姚公伟,施蛰存当然不会忘记那段尘封已久的往事。提起那件事当事人或有一点儿尴尬,施蛰存视之如常,他如实叙述故事原委。那事毕竟发生在一对年轻人身上,老天爷都会原谅他们天真幼稚。

1940年,施蛰存曾在厦门大学(长汀)任教。学生们常到施蛰存宿舍聚会,谈文学创作。其中有一名学生叫姚公伟,爱写诗,也写散文。每次跟他同去的还有一位女生,叫范筱兰,很有才艺,擅长话剧表演。当时,大家都知姚公伟和范筱兰正热恋中,施蛰存也看出“他们的终身大事快要定局”。

不料,一桩巨大麻烦突然从天而降砸在这对恋人头上。“学校里传出消息,有一对男女学生在防空洞情不自禁。”那段时间,抗日战争如火如荼,敌机不时侵袭,丧心病狂地轰炸。“跑警报”是寻常事,有时一天跑几回。能借以掩体逃生的防空洞容量有限,尤其学校附近防空洞更显紧张。警报一响,成百上千的学生蜂拥而至,把一个漆黑的防空洞填堵得严严实实。当大千世界骤然缩小成一口洞穴,人与人突然变得“亲密无间”“贴心贴肺”。姚公伟与范筱兰这一对热恋情侣,手拉手一路狂奔躲进防空洞,被挤到一线黑暗狭小的人缝里。

可能是被恋爱冲昏了头脑,他俩竟在人群中“旁若无人”,无视同学们就在身边。他们做的好事很快“被拈酸的同学向训导长告发了”。为此,时任厦门大学校长萨本栋博士主张给当事人有所处分“以肃学风”。于是召开校务会,专题讨论研究对当事人如何处理。萨本栋校长向来作风民主,这次开会也不预定调子,先请训导长报告事实,然后大家发表意见。到训导长陈述情况时,施蛰存才知道,这一对犯事的学生就是姚公伟和范筱兰。

会上意见多是对这两名学生从严处分,至少记大过,甚至开除学籍。眼看两个才华横溢的青年学生深陷泥沼,施蛰存于心不忍。他要帮助两个学生,便站起来发表自己独到见解:其一,防空洞在山上,校舍在山下,防空洞不在校园内,也不属本校师生专用场所,周边百姓一样去那里躲避飞机轰炸。防空洞里发生的事情属于社会问题,不在校规调整范畴内。其二,当事双方都是成年人,男大当婚女大当嫁,拥有婚姻自主权。若他俩真心恋爱结婚,不是逢场作戏,那就更不必处分了。一方不自愿,那就是须以法律调整的问题,受害方可向法院提起诉讼,由法院依法处理。

施蛰存说服了大多数参会人,萨本栋校长也点头同意,事情终有定论。会后训导长找姚公伟、范筱兰谈话。二人一致表示他们真心相爱,绝非将婚姻大事当儿戏,允诺先行公开婚约,待毕业时在校内举行婚礼,以正视听。一件可能毁弃学生前途的麻烦事得以逆转,化险为夷。

这事搁现在该不成问题,社会道德伦理于年轻人婚恋自由已给予充分宽容。但将时光倒回七八十年前民国社会,施蛰存敢于力排众议,公开站出来替“犯事”学生开罪,真不是一件容易事。非有仁厚之心,实难做到。

几十年后,施蛰存得知红极一时的话剧《红鼻子》作者姚一苇就是他当年任教厦门大学的学生姚公伟,心里颇多感慨:“现在我回忆起这件事,感到姚一苇剧作才能恐怕和他爱人不无关系。但不知这一双情侣现在是否还厮守在一起,或者是否还是一双佳偶,我希望他们不要忘记了我。”

姚一苇和范筱兰果成一双佳偶。姚一苇在厦门大学学的是银行学专业,毕业后去台湾从事银行工作。白天是银行家,夜间却是文学家、艺术家,直到1990年4月因病去世。台湾作家白先勇曾于1997年11月在台湾《联合报》副刊发表散文《文学不死》感怀姚一苇,文中提到“姚师母范筱兰女士”。在姚一苇参加《现代文学》编务那几年,范筱兰全力协助姚一苇从事社务活动。可以想象,他们不可能忘记恩师施蛰存,没恩师那几句话就没他们后来的一切。施蛰存不仅成全一对情侣,还因此成就一对夫唱妇随的文学家和艺术家。

读完文章,我独自莞尔:居然证实之前看照片时对施蛰存“慈祥”“仁爱”的认知,从前包裹施蛰存的那团迷雾立刻烟消云散。施蛰存本是一介仁慈、厚道、善良的书生。

仁者爱人。施蛰存以爱心待人,在朋友需援助时他毫不犹豫出手相助。我在张昌华《曾经风雅》书中读到一个故事:民国十七年(1928年)初,冯雪峰在北平给远在上海松江的施蛰存寄来一封信,声称他决定回南方。身边有个相好的烟花女子,欲将她带回老家,须交四百大洋帮她赎身。因囊中羞涩,拜托施蛰存、戴望舒和杜衡三位朋友帮他筹四百大洋,速汇北平,越快越好。并说他在北平待不下去了,得尽快离开,南下上海。接信后,施蛰存立即找戴望舒商量筹款。戴望舒一脸讶异,不信冯雪峰的鬼话。他前不久才去北平找过冯雪峰,根本未见有什么相好。施蛰存说,冯雪峰开口借钱,必是遇到难处,一个多才多情的浪漫青年只身在外难免寂寞,交个红颜知己不足为奇。当即决定,三人凑齐四百大洋汇往北平。施蛰存同时给冯雪峰去信,请他收到汇款即回音。四百大洋汇出后石沉大海,许久未见冯雪峰回音。施蛰存三人不得不朝坏处想:冯雪峰身边烟花女子卷款跑路,遭遇仙人跳,人财两空,他不好意思回南了?

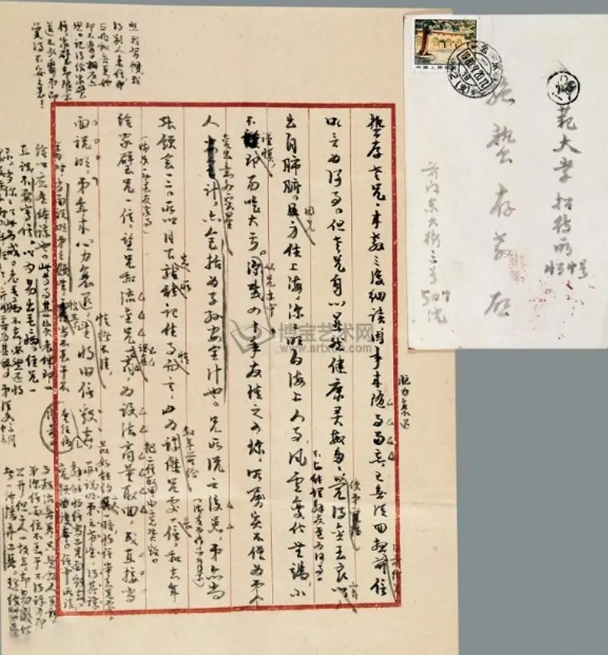

友人给施蛰存的书信手札

过了一段时间,施蛰存收到冯雪峰来自上海的书信。说他前几日到上海,现在要去松江见施蛰存他们,请过去接他。这下子,施蛰存慌了。施蛰存生于杭州一个封建家庭,世代儒生,父亲是一位坐馆老秀才。他知道家人绝不容许有人带一个烟花女子到家入住,那会有辱门风的,他赶紧张罗就近给冯雪峰另找住处。那天由戴望舒去接冯雪峰,跟冯雪峰一起来的,并无烟花女子,只有一个陌生男人。见面时,双方相视一笑。冯雪峰解释说,他为筹款帮助几位革命友人迅速撤离北平,才编出旧戏上郎君救美的苦情故事。

跟施蛰存有过交往的人大概都会发现,后来的施蛰存特别在乎别人感受,哪怕是面对后辈,他也很认真对待。在上海师范大学曹旭教授《梦雨轩随笔》里读到一个细节:曹旭拜访施蛰存,其时施蛰存住在一间由厕所改成的小屋里。曹旭进了屋子,施蛰存招呼客人坐下,自己却抢先坐下来。这一反常现象让客人纳闷,施老师在自己家里为何抢座?原来屋里只一张座椅,他抢先坐下的地方是搭盖一块木板的抽水马桶。他不抢先在马桶上坐下,客人就会坐在马桶上。

手头有一本《施蛰存散文选集》,其中两篇散文,让我读出施蛰存的宽厚、善良与仁慈。

一篇是《鸦》。写的是乌鸦。在长江流域尤其是江南地区,乌鸦被视为不祥之物,它一出现往往是死亡先兆。谁也不愿见到乌鸦,尤其不愿听见乌鸦对人鸣叫。有一回,施蛰存坐小划船去乡下游玩。对面坐着一年轻妇人,怀抱两三岁小孩,眉目间似含一种愁绪。后从她跟摇船人问话中得知,她是嫁入城里的农家女,此番回乡是看望生病的父亲。施蛰存从她急切盼望小船早点到岸的语气里揣测到,这个可怜的少妇,她父亲一定是病得很重了。

上岸后,施蛰存见那忧愁少妇抱着孩子,提着包裹,急匆匆上岸。“正在这时光,空中有三四羽乌鸦不知从什么地方飞来,恰在她头顶上鸣了几声。”施蛰存替她担忧,在她背后“呆望着她”,“为她心颤”。他私下里“为她祝福”,希望上天“保佑她”。施蛰存抬头看天空,几只乌鸦消逝得无影无踪,但那悲哀啼声还在耳畔回响。他无心行游,扫兴而返。

另一篇是《一个永久的歉疚——对震华法师的忏悔》。民国二十六年(1937年),施蛰存以近乎宋人词话文体作小说《黄心大师》,在朱孟实先生创办的《文学杂志》发表。施蛰存说,他这篇小说文体是一种尝试,也可说是一种模仿,小说里的故事百分之百虚构。“可是,出于我意外,当时竟有一位读者被我无意中欺哄了。而这位读者又正在虔诚地编纂比丘尼传记,有志于继承慧皎、宝唱诸法师伟业。于是我荒诞无根的故事,却被采用为实录了。”十年后,施蛰存早忘记他曾经写作发表的小说《黄心大师》,却收到一位素昧平生的震华和尚来信,读后十分惶恐。一个病中老和尚,还念念不忘施蛰存虚构出来的故事,来充实他正在撰写的著作《续比丘尼传》。施蛰存自责不已,“这不是欺哄一个正直的人吗?”

后来施蛰存于上海松江收到震华法师《续比丘尼传》,其中《南昌妙住庵黄心传》赫然在列,完全据他小说写成。施蛰存读过那篇比丘尼传记,“简直不知如何是好”“因为我的小说玷污了他的著作。”其时,震华法师竟已寂灭,他永远不会知道(施蛰存小说中)那明钞本《比丘尼传》是根本没有的。施蛰存负着一个永远的歉疚,写文章记下这段因缘,向震华法师忏悔。施蛰存在文末说,这是他小说所铸下最大的错。没一颗仁厚之心,施蛰存不会如此认真对待一篇小说所造成的影响。这事他不说还真不一定有人知道,尴尬一页可随手翻过。

晚年施蜇存

民国年间战乱频仍,社会动荡,百姓生存维艰。那时代文人鲜有长寿的,英年早逝者比比皆是。施蛰存例外,他享年近百岁,是同时代少见的世纪老人。这一介书生,遭遇民国乱世,历经十年浩劫,毕生致力于读书写作、教书育人。他能长寿、得以善终,与他的宽厚、仁慈和善良,不会没有些许关系吧。

「本文刊于《文史天地》2025年第1期」

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器