韩愈(768—825年)与李绅(772—846年)是中唐时期的两位著名人物,韩愈的文坛地位和影响力远比李绅要大,李绅的仕途官运则比韩愈要好。但无论是科举及第还是步入文坛,韩愈都算是李绅的前辈。韩愈于德宗贞元八年(792年)中进士,时年25岁;李绅于宪宗元和元年(806年)中进士,时年35岁。韩愈比李绅只大4岁,中进士则早了14年(唐人看重科分,早一年及第也要被尊为先辈),而且李绅能考中进士与韩愈的奖掖推荐颇有关系。据韩愈《与祠部陆员外书》,贞元十八年(802年)权德舆知贡举,韩愈给通榜陆傪写信,推荐了10名举子,极力称赞他们“或文或行,皆出群之才也。凡此数子,与之足以收人望,得才实”。5年内这10人先后及第,李绅便在其中。《韩昌黎集》题注云:“非公荐进之力欤?宜当是时皆争为韩门弟子也。”可见韩愈对李绅是有荐举之恩的。

韩愈与李绅之间的交集其实并不多,除了早年曾荐举过李绅之外,后来两人在官场和文坛几乎没有什么交往。但到了唐穆宗即位后,两人同在长安为官,韩愈任京兆尹兼御史大夫,李绅为御史中丞,两人却因为一个官场礼节问题发生了激烈冲突,史称“台参之争”,引起舆论哗然。当时的处理结果是双双调离岗位,改任他职。这场纠纷其实是被别有用心之人所利用,但与韩愈和李绅的个性作风也有莫大关系。下面先对二人的交友处世方式和个性稍作比较。

韩愈“与人交,始终不易”

根据史传和韩愈的诗文,可以基本了解其处世原则与个性特征。首先,韩愈笃于交谊,知恩图报。其弟子李翱和皇甫湜一致称赞韩愈的交友之笃,说他“与人交,始终不易。凡嫁内外及交友之女无主者十人”“先生与人,洞朗轩辟(爽直宽和),不施戟级(不摆谱)。族姻友旧,不自立者,必待我然后衣食,嫁娶丧葬”。元和以后,韩愈的亲兄、从兄皆已亡故,留下寡嫂、孤侄和侄孙辈10余人,大部分随韩愈生活,韩愈都尽了抚育责任。他还终身敬待乳母,为其养老送终。萧存是其长兄韩会的好友,韩愈孩童时曾受到萧存的赏识。韩愈从袁州返回长安的途中,到庐山寻访萧氏的故居和后人,诸子凋谢,唯存二女,韩愈赋诗伤悼,留赠钱物。韩愈入仕之初任汴州节度使董晋的幕僚,多年后在给董晋孙女婿陆畅的诗中说:“我实门下士,力薄蚋与蚊。受恩不即报,永负湘中坟。”对董晋的知遇之恩仍念念不忘。韩愈与柳宗元、刘禹锡早年订交,关系密切,虽然曾一度产生误解,但并未妨碍彼此的友谊。“永贞革新”失败后刘、柳南迁,刘禹锡在江陵(湖北荆州)遇到韩愈,二人契阔谈宴,赋诗相和,化解了误会。韩愈在《永贞行》中还对刘、柳的被贬表示同情,诗的结尾说:“吾尝同僚情可胜,具书目见非妄征,嗟尔既往宜为惩。”提醒刘禹锡对南荒的险恶环境要有预防。在晚年被贬潮州时仍说:“吾友柳子厚,其人艺且贤。”柳宗元临终也向韩愈托孤。因此清代赵翼说:“昌黎与宗元始终无嫌隙,亦可见笃于故旧矣。”(《瓯北诗话》卷三)韩愈与最要好的朋友,如李观、欧阳詹、崔群、孟郊、张籍、樊宗师、崔立之、张署等人,都保持毕生的友谊,不因穷达而异心。他赞扬柳宗元“士穷乃见节义”的操守,而他本人也做到了这一点。

其次,韩愈好扬人之善,奖掖后进。他弘扬“《春秋》美君子,乐道人之善”的传统,对别人的优点长处总是赞不绝口。同年李观颇具才华,不幸早逝,韩愈称许他“才高当世,行出古人”。孟郊苦吟为诗,语言奇奥而不免生涩,韩愈对他却推崇有加,极力荐举。崔立之被贬为蓝田县丞,韩愈同情他的遭遇,夸赞其才思敏捷。何蕃困居太学20年,品学兼优而不获一第,韩愈为他叫屈并称道他的孝义仁勇。对于弟子和青年才俊,韩愈更是倾心相授,经他指导荐举,多人考中进士,并在文学上有所成就。清人叶燮说韩愈“嫉恶甚严,爱才若渴”,这个评价,他当之无愧。

最后,韩愈为人刚强耿直,坚守正道,但也好胜争强,喜欢与人辩论。他任监察御史时上书为民请命,不怕得罪权贵,在洛阳为官时曾与违法的宦官和军人坚决斗争。晚年谏迎佛骨,敢拂皇帝逆鳞,深入虎穴解镇州之围,气节不亚于颜真卿(清人何文焕语)。好胜争强也是韩愈鲜明的个性,他曾与张籍和柳宗元为批判佛道著书问题、好为驳杂无实之说问题、关于史官职责问题等,彼此书信往还,争辩不休。他虽然接受了朋友的部分建议,但对某些问题依然坚持己见,体现出“君子和而不同”的原则。韩愈的上述个性特征,应该是后来与李绅发生冲突的重要因素。

李绅“一阔脸就变”

李绅中进士后先任浙西观察使李锜的掌书记,后来李锜谋反,逼迫李绅起草文告,李绅宁死不从叛。后期担任多个地方要职,在任河南尹及宣武节度使(驻节河南开封)时,更是以执法严峻闻名。他曾严惩当地的豪强恶少,使之望风而遁,还平定了骡子营的兵变,维护了社会治安。李绅算是个有治理经验的能臣,为官也能尽职尽责,颇有政绩,不然也不会做到宰相的位置。

李绅画像

李绅早年的穷困坎坷使其或多或少有些自卑心理,而后来官越做越大,逐渐背离了关怀民生的初心。“一阔脸就变”(鲁迅诗句)的李绅,由自卑转为自傲,性情也变得偏执刚愎,经常做出一些忘恩薄情的事来。据晚唐范摅《云溪友议》记载,李绅早年落拓扬州之日,曾寄寓在同宗李元将家中,称呼李元将为族叔。后来李绅当了淮南节度使,李元将只得屈尊降辈,自称为弟、为侄,李绅都不满意,直到李元将自称为孙子,方见相容。李绅有个姓崔的同年,穷困落拓,到老还是一个驿馆巡官。崔同年专程来扬州拜访李绅,以叙同年之旧。不料因家仆与市人发生纠纷,家仆与崔巡官都被抓来审讯,一见是老熟人,李绅便说:“从前认识你,为何不主动来见?”崔巡官立马叩头道:“当时天色已晚,不敢贸然惊动相公的威严,希望能放过我和家仆。”谁料李绅丝毫不念同年情分,当众将崔巡官打了20军棍,随即押送江南。可怜崔巡官面如死灰,欲哭无泪。当时人皆传言道:“李公宗叔翻为孙子,故人忽作流囚。”

李绅少年时在无锡惠山寺借读,曾偷拿寺中的佛经打草稿,结果被管事和尚发现,吃了不少皮肉之苦,从此就对僧人心存怨恨。李绅任浙东观察使之日,忽有一老僧拜见,愿以佛家因果晓谕李绅。李绅便问:“师父从何处来?”和尚答道:“贫僧从来处来。”李绅二话不说命人打了和尚20杖,说:“任从去处去。”在绍兴(浙东观察使驻地)任职时,凡遇和尚犯禁,一律处以重刑,他始终为惠山寺的遭遇耿耿于怀。有个举子曾向李绅投诉,说自己过扬子江时,舟子不渡,恐怕要耽误考期。李绅将摆渡者抓来审讯,并判决把船夫统统抛入扬子江中。史书指责道:“其苛急也如此。”清四库馆臣认为范摅“抵李绅之狂悖,毁誉不免失当”。但联系其他文献的记载和李绅的性格作风,传闻也绝非无中生有。他与韩愈之间发生的“台参之争”,便是其自我膨胀、忘恩负义的典型例证。

“台参之争”的是非曲直

此事发生在穆宗长庆三年(823年)四至六月间,先看两《唐书》的记载。《新唐书·韩愈传》云:“时宰相李逢吉恶李绅,欲逐之,遂以愈为京兆尹、兼御史大夫,特诏不台参,而除绅中丞。绅果劾奏愈,愈以诏自解。其后文刺(这里指公文)纷然,宰相以台府不协,遂罢愈为兵部侍郎,而出绅江西观察使。”《旧唐书·李绅传》说是李逢吉精心预谋:“知绅刚褊(气量狭窄),必与韩愈忿争。制出,绅果移牒往来,论台府事体。而愈复性讦(直言不讳),言辞不逊,大喧物议,由是两罢之。”《旧唐书·韩愈传》曰:“以不台参,为御史中丞李绅所劾,愈不伏,言准敕仍不台参。绅、愈性皆褊僻(性情急躁),移刺往来,纷然不止。”《新唐书·李绅传》的记载也基本类似。当时朝中“牛李党争”初起,“李党”首领李德裕已遭“牛党”排挤,李绅作为“李党”的二号人物,必然成为“牛党”清除的对象,于是李逢吉就利用了李绅和韩愈的性格缺陷,让他们斗得两败俱伤,然后从中谋取政治私利。

要弄清台参纠纷,先要了解唐代的“台参”制度。唐代御史台是中央最高监察机构,所属三院御史统称台官,以御史大夫为首长,御史中丞为副手。中唐以后御史大夫升为正三品,不再常设,以正四品的御史中丞为实际首长。为了对风宪官(即台官)以示尊崇,大约自中唐起,凡新任文武朝官和各道的节度使、观察使、经略防御使,在就职赴任时都要到御史台向台官行参见礼,这就是“台参”(参阅《唐会要》卷25、卷60)。京兆府因与御史台公务来往较多,台参执行得更严,连京兆尹路遇御史都要下道避让。唐代京兆尹的地位同样重要,级别从三品,是负责首都治安管理与后勤保障的最高首长。而京城聚集了皇亲国戚和达官权贵,人际关系复杂,衙内恶少横行,禁军又时常闹事,管理难度极大。京兆尹要想有所作为,必须重典治理,因此唐代著名的京兆尹多为刚正严厉、执法不阿的能臣。韩愈任京兆尹虽只有短短数月,但政绩声望颇著。

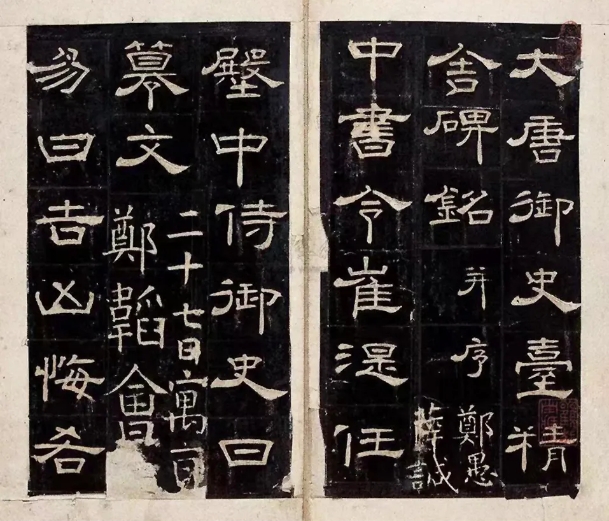

唐御史台精舍碑拓片

韩愈解镇州之围,立了大功,穆宗觉得他当京兆尹有些委屈,所以让他兼御史大夫,特诏不台参。韩愈既然有特旨,还有御史大夫的兼衔,名分上是李绅的领导,哪有正职参拜副手的道理?但李绅却以惯例为由,率先发难,指责韩愈违反朝廷制度。有人揣测不台参的特旨只传达给了韩愈,李绅原不知情,还有人认为特旨是韩愈主动要来的。但皇甫湜《韩文公神道碑》记载说:“敕曰:朕屈韩愈公为尹,宜令无参御史,不得为故常,兼御史大夫,用优之。”特旨可能有李逢吉从中怂恿的因素,但的确也出自穆宗的意愿。这个特旨当时也引起了一些非议,《唐会要》卷67曰:“时议以为宪司之临府县(京兆府和长安、万年两县),著自甲令(法令)。苟害于理,自当革之。暂便一人,不得为例,深非立制垂久之道也。”认为穆宗为优待韩愈而破坏了制度。韩愈对此做出了申辩,在《京尹不台参答友人书》中说:“容桂观察使带御史中丞衔尚且有不台参的先例,何况京兆尹为郡国之首,带大夫之衔,反倒不如观察使吗?”“圣恩以为然,便令宣与李绅不用(拘泥成规)。台参亦是何典故?……人见近事,习耳目所熟,稍殊异即怪之,其于道理,有何所伤?圣君使行,即是故事。自古岂有定制也?”台参并非自古制度,至晚近才设立,稍作变通就大惊小怪,这对成规有何伤害?现在皇帝有旨就是规矩,自古哪有一成不变的规矩?韩愈是古文大家,擅长辩论,李绅绝不是对手,何况李绅并不占理呢。要注意的是,特诏韩愈不台参是权宜变通、下不为例的,这可能才是引起李绅内心不平的症结所在。前任后任都按规矩来,偏偏我当中丞就免台参,这口气实在咽不下去。

《韩文公神道碑》还说:“御史中丞(指李绅)有宠,旦夕且相,先生不诣,固为耻矣。械囚送府,令取尹杖决之,先生脱囚械纵去。”李绅恃宠,以韩愈不台参为耻辱,便故意将御史台的囚犯押到京兆府去受刑,因为京兆府的刑杖比御史台的粗大。韩愈不买他的账,还把囚犯释放了,这更激化了矛盾。李绅素以执法严酷著称,是人们眼中的“酷吏”。韩愈治理长安也是严刑峻法,盗贼敛迹,六军将士不敢犯禁,相互告诫说:“这是要烧佛骨的那位,千万别惹他。”两位强势人物狭路相逢,能不碰出火花来吗?

唐代仪仗队 壁画

韩、李的台参之争在当时是各打板子,不了了之。但在后人看来,其中的是非曲直不难分辨。引起纠纷的幕后黑手撇开不论,单就争执本身来看,双方都有责任,但主要过错在李绅。于理而论,李绅是抗旨不遵;于情而言,李绅是忘恩负义。《京尹不台参答友人书》题注云:“绅昧其平昔之荐而劾公,公既不言,而世亦未有辨之者。”韩愈不提当年对李绅的荐举,正体现了他爱才举贤,不图私恩回报的品德。后人对此事的是非还是有评判的,宋代王禹偁《答丁谓书》中说:“又谓韩吏部不当与李绅争台参,以为不存远大者。吾曰退之皆是也……退之为大京兆兼御史大夫,不台参,盖唐有制也。故退之引桂管中丞得免台参以自解,则曲在绅矣。”(《小畜集》卷18)元代陈世隆《北轩笔记》中更直言道:“韩愈荐李绅,绅卒抵愈,小人之不可信如此。”持相反看法的也有,清代桐城姚范在《援鹑堂笔记》中说:“昌黎与李绅争台参,亦李直而韩曲,韩自乖旧典耳。”又说:“台参自是故事,其不台参,乃公奏,而宰相因为请特诏而行之耳。岂得云‘曲在绅’也?绅又岂得以公旧有一言之荐,遽自弃其成例,而不出言以相争哉!”对李逢吉的阴谋视而不见,说韩愈主动请求不台参,纯粹想当然耳。斤斤计较于“成例”,并为李绅的薄情寡义开脱,此说何以服众?当然,韩愈为人难免有其缺陷,李绅做官也不无可取。但就事论事,在“台参之争”中,李绅的确理亏,而且人品有可议之处。

「本文刊于《文史天地》2024年第12期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技