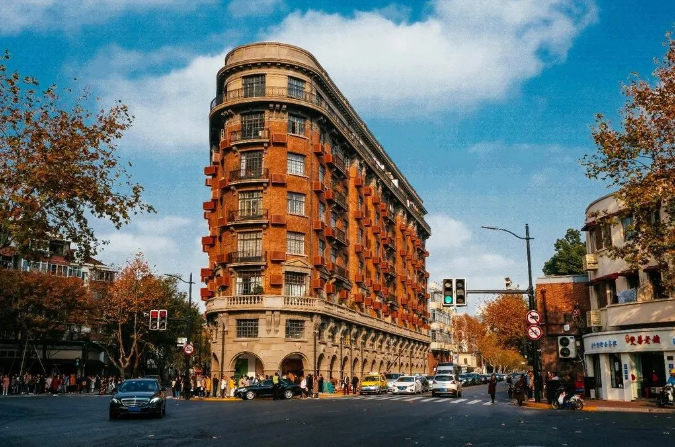

上海徐汇区的武康路连同那座著名的“武康大楼”,现如今成了一个“网红打卡地”。而作为上海的一处历史文化街区,武康路及其周边也有许多20世纪上海“摩登文化”的记忆符号。曾经的老上海电影人的故事,也是这些记忆符号中的一幕幕令人追念的唏嘘往事。

武康大楼

一、两个“一生等爱”的人

上海武康路391弄1号的一座三层小楼,曾经就是红遍全中国的歌星、影星周璇的一处旧宅。1943年,周璇搬进此宅,住了近三年,直到1946年再度赴香港拍电影。

周璇,3岁被拐卖,少年时即被迫从艺。20世纪30年代,年仅16岁的周璇就与赵丹等一线大明星共同完成了不朽巨片《马路天使》。影片中的一曲由周璇唱的《天涯歌女》与《四季歌》成为几代人永难忘怀的经典旋律。既是“金嗓子”又是电影明星的周璇成为老派上海“声音与形象”的绝佳代言人。

风华绝代的周璇却有着情感疾苦的侵袭,幼时缺乏家庭的温暖,过早的演艺生活也让她饱尝风月场上多少伪善的面孔。但人就是这样,越缺乏什么就越渴望什么。对于周璇而言,短暂一生最渴望的莫过于真诚而持久的“爱”。可对于成名既早、名利兼收的周璇来说,这竟成为一件奢侈之事。

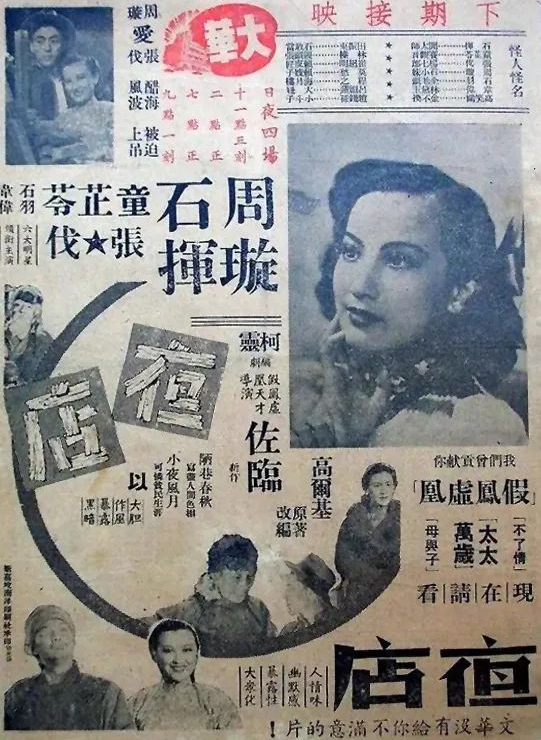

与石挥的相遇相识,曾经让两颗孤寂的心灵似乎碰撞出爱的温馨火花。然而两人毕竟年轻,又都出名很早,也有着人在娱乐江湖的身不由己,而周璇恐怕对自己以往那段破碎的婚姻也始终心有余悸。周璇1946年赴香港拍电影前夕,一直欲言又止的他俩终于互诉衷情。在香港拍了两部电影之后,返回上海的周璇与石挥第一次也是唯一一次合作拍摄了电影《夜店》。之后,两人的沪港“异地恋”还是在坊间舆论的载浮载沉之中,终归作罢。

实际上求爱而总不可得的周璇一生都遇人不淑,其后更是由于情之痛与爱之恨而令自己精神崩溃,身心俱损。1950年再次回到上海的周璇,几乎一直生活在疗养院与精神病院中。新中国成立后,党和政府一直对周璇关怀备至,积极为她治疗,希望她早日重返银幕。1957年周璇最后一次公开露面就是走进了武康大楼的赵丹家中,与赵丹、黄宗英、郑君里等朋友们欢聚一堂,她又一次唱起了《天涯歌女》。

《夜店》海报

而最终没有与周璇走到一起的石挥,也同样是一个有着凄苦生活经历的“缺爱”的人。石挥十几岁就被迫挑起了养家的重担,在火车上做车童的经历差点让他丧身火海。而干了话剧这一行,用石挥自己的话说也不是出于兴趣,而是“话剧管饭”。因为“管饭”而进入剧团的石挥,却成了导演黄佐临心目中的“天才级的演员”,并在话剧界闯出了一个“话剧皇帝”的名头。1945年全面抗战结束后,石挥更是很快就在上海电影圈子里再度声名鹊起,无论是《假凤虚凰》里的男主角,还是《太太万岁》里的男配角,石挥的表演堪称精湛,实现了他的艺术境界——“我在,观众看我;我不在,观众想我”。演而优则导,作为导演的石挥,仅凭一部《我这一辈子》的自导自演就足以让其光耀银幕。石挥在这个世界上只活了42个春秋,而他的舞台与银幕创造却达到了“永恒”的高度,他的人生故事同样与周璇有着同命相怜的“戏梦人生”。1957年,石挥在他的日记里写了如下这段文字:

1957年到了,人们又长了一岁,日子过得好快。京戏里有这么一句唱词“一事无成两鬓斑”,从前只觉得这句唱词很好听,现在唱唱则感触颇深。这几年究竟我为人民做了些什么事情,创造了些什么作品呢?惭愧的心情常常伴随着我,说实话,这不是今年才感觉到的。原因很多了,主客观皆有之,咱们不去谈它,反正观众伸手向我们要影片是真的,咱们都愿意拍更多更好的影片也是真的,为了实现这个共同的愿望,很久以来我在想着今后我准备干点什么。……好了,如有一件事能办得到、办得好是很不容易的。我不想办得太多,愿意和观众们在银幕上相见吧。

自感“一事无成两鬓斑”的石挥,在1957年参与完成了影片《情长谊深》,这也是石挥此生参演的最后一部电影。他在片中扮演了某科研所的老工人“老周”,一个配角,一个全部出场大概5分钟不到的配角。影片中的“老周”害了眼病,眼睛看不清了,一头撞在了门框上,在大家的目送中离去……这几乎也是一个别有意味的象征,现实中的石挥也仿佛看不清这个时代了,他很快就陷在“反右”的政治运动浪潮里,在同事与朋友的揭批发言和文章里,渐渐离场,渐行渐远。1957年,石挥导演了最后一部电影《雾海夜航》。影片剪辑完成后第二天,石挥被通知向上影厂领导交代问题,一顶逃不掉的“右派”帽子把他推入了命运的深渊。第二次批斗会后,一生都是孝子的石挥去银行给母亲汇了最后一次款,在路上偶遇同事沈寂,他只说了一句“以后我不能再演戏了吧”(沈寂《话说电影》)。

1957年9月,饱受精神疾病折磨的周璇不幸病故。她的香消玉殒,整个上海电影界里与她有过交集的人几乎都来向她告别,而唯独石挥没有来。两个月后,石挥抛下妻子童葆苓,蹈海自尽。1979年3月2日,依据中央(78)55号文件和上海市委贯彻中央文件的十条意见,上海电影制片厂为石挥平反,摘掉了他的右派帽子。

石挥与京剧名伶童葆苓于1953年结婚,他们在距离武康路并不远的淮海路上曾经有过一个温馨的家。据说石挥对这个家有着深厚的情意,一直孤身漂泊的石挥或许终于有了这样一段有家有爱的“最好的时光”。

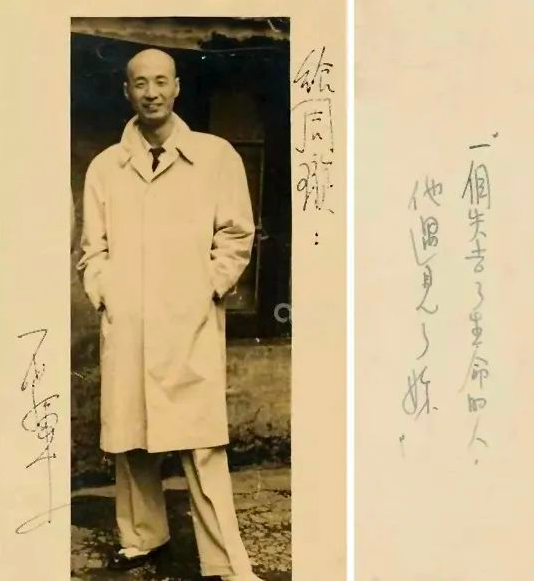

1995年,为纪念世界电影100周年暨中国电影90周年,石挥与周璇都入选“中国电影世纪奖”。为什么石挥当年要在给周璇的相片上写下“一个失去了生命的人,他遇见了妳?”为什么周璇与石挥始终没有为对方做出改变与妥协?为什么两个“一生都在等爱”的人却最终没能够好好爱一场?为什么受尽欢场与情场戏谑的周璇竟会与笃信“人都是王八蛋”的石挥同在1957年赴了生命的彼岸?原来人间真有“造化弄人”,可叹,亦可追忆。如今,这一切都只成了武康路上飘落的梧桐一叶。

石挥致周璇的照片

二、孙瑜导演的“电影梦”

孙世樑先生(早期中国电影重要代表人物孙瑜导演之孙)曾告诉笔者,20世纪50年代,大导演孙瑜曾经在距离武康路很近的湖南路生活过。而在20世纪50年代伊始,对于孙瑜导演而言就注定是个“多事之秋”。一部电影《武训传》由于《人民日报》上的特约评论员文章《应当重视电影〈武训传〉的讨论》而成为那个特殊年代里第一起轰动全国的“电影批判事件”。孙瑜在中国电影史上是一个独特的存在。他一生拍电影却从不入股电影公司,他亲手挖掘培养了包括阮玲玉、陈燕燕、王人美、金焰、黎莉莉、张翼等电影明星,却没有为自己置办什么私产。他在战火袭扰动荡不安的时局里也几乎从未南下香港拍过电影,上海是他一生最重要而几乎唯一的电影创作基地(抗战时期,孙瑜还曾在重庆、贵州拍摄过一些影片)。

1950年公映的历史人物大片《武训传》,是孙瑜的呕心沥血之作。对他而言,拍摄这部电影或许既是对教育家陶行知先生赠与自己《武训先生画传》的回应,也融入了孙瑜个人对于“武训”这个历史人物事迹的感佩之情。孙瑜曾经在《编导〈武训传〉记》中写道:“(武训)忍受艰苦,坚韧地、百折不挠地为穷孩子兴办义学。‘鞠躬尽瘁死而后已’,他是心甘情愿为人民大众服务,做到了鲁迅名句‘俯首甘为孺子牛’。他典型地表现了我们中华民族的勤劳、勇敢、智慧的崇高品质。”“武训兴学”的精神实际上与孙瑜一代电影导演作为早期中国电影拓荒者,对于中国电影事业的开拓与奋斗精神是具有内在一致性的。

在孙世樑先生的回忆中,湖南路孙瑜居住的房子本是一幢杂乱的旧宅一楼,而在他的精心布置之下,在孙世樑先生的童年记忆里,房子不大却总是春意盎然,花团锦簇。谁能想到彼时身处大批判风口浪尖的孙瑜导演竟还有心思布置他的“斯是陋室,惟吾德馨”,这是何等光明磊落的人格,或许是因为他始终坚信“观众不能不是对一部电影的成败有最后发言权的人”(孙瑜《尊重电影的艺术传统》,载《文汇报》1956年11月29日)。对住宅花园的打造,体现出孙瑜的一种“向阳而生”的精神境界,哪怕身处困境之中,也不曾放弃对美好事物的追求。就当时的情况而言,在旧院子培育出四季有花的小花园来,也从一个侧面体现出孙瑜影片中一贯所着力表现出的乐观主义精神。

“文革”初起,《武训传》的导演自然是跑不掉的“革命对象”。而在20世纪70年代的“文革”后期的某一个夏天,天气格外闷热。入夜,孙瑜与他的孙子孙世樑睡在寓所的院子里,爷孙俩一同仰望星空。孙瑜突然对孙子说:“你知道我这一生最大的遗憾是什么吗?我多想拍一部关于太空的幻想片啊,一部关于太空作战的片子。”这就是孙瑜,一个曾经被同行们誉为“诗人导演”的中国早期最杰出的电影人,他在艰难时世中心心念念的依然是想拍一部中国人的科幻片,这是一个中国电影史上的“开路先锋”未做完的“电影梦”。1995年,孙瑜入选“中国电影世纪奖”。

三、武康大楼的“光影光阴”

话题又回到武康路上的武康大楼。这座大楼的设计师是匈牙利人邬达克,他为上海这座城市留下了两座与电影有关的知名建筑,一座是南京西路上的大光明电影院,另一座就是武康大楼(诺曼底大楼)。大光明电影院是曾经的“远东第一影院”,曾几何时,光影婆娑,星光熠熠。武康大楼在新中国成立后,有数位老上海影星如赵丹、秦怡、吴茵、王人美、郑君里、孙道临等都先后住进这里,这似乎构建出另一份关于上海影人的“空间叙事”。

这个空间在20世纪50年代以后所承载的与其说是对“新的开始”的憧憬,不如更确切地说是对“过去时光”的另一种追忆。他们中的绝大多数都在“过去时光”里完成了自己演艺生涯的“高光时刻”。赵丹、秦怡、孙道临不仅以早期中国电影发展史上的卓越银幕形象深入人心,更在人民电影的新浪潮里完成了一系列红色经典的打造,并以傲人的电影业绩进入了“新中国22大明星”的序列之中。1951年搬进武康大楼的演员吴茵,有着中国影坛“第一老太婆”的美誉,在早期经典佳作《一江春水向东流》《万家灯火》《乌鸦与麻雀》等影片中,吴茵多饰演不同阶层与不同类型的“中老年妇人”,与白杨、蓝马、上官云珠、赵丹、舒绣文等一众明星演绎了多少或跌宕起伏或离合悲欢或市井百态的“中国故事”。吴茵的演技,让人过目难忘。吴茵也是个“嗜戏如命”的人,尽管后来很长一段时间受到一些众所周知的原因的影响,重上银幕的机会对吴茵而言不算太多,但即便是从“炼狱”中归来的吴茵,也执拗地一次又一次拖着自己的残疾之躯重返银幕,留下太多动人的人生故事。曾经,上海影坛的“小野猫”——《渔光曲》的主演之一王人美,武康大楼时光是其后半生中一段难得的安逸时光,这位20世纪30年代属于上海“最红”队列之中的女明星,已然走过了她电影人生的“最罗曼蒂克的时光”。

吴茵与白杨《一江春水向东流》剧照

搬进武康大楼里的郑君里导演,早已功成名就。他是上海人,上海也是他电影生涯的起点。历经“左翼文化”浪潮与“抗战风云”的淬炼,从20世纪40年代中期以来,他凭借着《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》等作品跻身于这一时期最重要的电影导演行列。住进了武康大楼的郑君里导演为新中国的电影银幕又贡献了《林则徐》《聂耳》《枯木逢春》等深受人民群众欢迎的作品。郑君里导演不仅能搞创作,也是在中国翻译介绍斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的理论拓荒者。

郑君里导演的这种“文武全才”影响了武康大楼里的另一位住客,即他的妻弟黄祖模。后来也成为上影厂导演的黄祖模一直把他的姐夫郑君里视为自己进入电影工作的领路人。“1946年,在姐夫郑君里的推荐下,我开始到电影片场工作。”(黄祖模《黄祖模和他的〈庐山恋〉》)而黄祖模导演最为人所称道的电影作品就是1980年由上影厂出品的一度风靡全国的《庐山恋》。作为改革开放“寓言”与“预言”的《庐山恋》,与武康大楼究竟有什么关联呢?或许没有关联,或许也有着某种生命、价值与品位的内在的契合吧。

上海武康路及其周边街道构成的这一方历史文化街区里,或许还隐藏着许多不为人知的关于电影和电影人的故事。城市是伟大的作品,历史是唯一的记忆,从这些“有故事”的人生与艺术轨迹里,看到的或许也是我们各自的生命现场。

「本文刊于《文史天地》2023年第12期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技