张之洞,道光十七年八月初三(1837年9月2日)出生于贵阳,4岁随父来到贵州兴义府(治今安龙县),13岁回原籍直隶南皮应科举,后中顺天解元。16岁时返回兴义府,17岁成婚,18岁时携妻女返回原籍南皮准备高一级的科举考试。同治二年(1863年),张之洞高中探花,一举成名天下知。那么,神童张之洞是如何炼成的呢?笔者就掌握的资料梳理了张之洞在贵州求学的经历,以对张之洞“廿年贵州人,一生贵州情”作一个诠释。

生于贵阳 长于安龙

从张之洞参加乡试时填报的履历来看,张之洞在兴义府期间,先后有曾叙笏、袁理、张国华、贵天乙、黄政钧、王含章、敖国琦、彭拔才、包景肃、张元弼、韩超、童翚、洪调笙、胡林翼、丁嘉葆、翁同书等16人成为张之洞的业师。张之洞又在《抱冰堂弟子记》中说,“经学受于吕文节公贤基,史学、经济之学受之于韩果靖公超,小学受于刘仙石观察书年,古文学受于从舅朱伯韩观察琦”。其中,丁嘉葆与翁同书曾任贵州学政,到兴义府举行院试时对张之洞的学业进行了指点。包景肃是兴义府训导,张元弼是兴义府学教授,童翚曾任兴义府珠泉书院山长,曾叙笏、张国华、贵天乙三人是兴义府城优秀学子,黄政钧、王含章、敖国琦、彭拔才等人则是黔中翘楚,洪调笙是湖北人,袁理则是张之洞的姑父,上述各人都曾讲学于兴义府城珠泉书院,张之洞等人又附学于此,故结下师生之缘。而韩超则是为筹措回乡资金,受张锳之邀讲学于兴义府珠泉书院,张之洞又通过韩超“问业于胡文忠公(林翼)”,由此结下师生情谊。可以说,正是因为有了兴义府的学习生活经历,正是因为有了一生学问文章的基础,才成就了后来的一代名臣张之洞。

附学珠泉 一生根基

张锳到任兴义府后,对府城珠泉书院进行增修,并延请名师教学其间,大大提高了兴义府教育教学质量。

幼年张之洞(安龙张之洞陈列馆展陈图片)

童翚(1794—1864年),字羽军,一字云逵,湖南宁乡人,道光十三年(1833年)癸巳科进士,次年分发贵州,补龙泉县知县,调毕节县,计典卓异升定番州知州,历署绥阳县知县和镇宁州、黔西州知州,后因工作失误被贵州巡抚乔用迁责难而免职。1848年初,童翚受张锳之邀,出任兴义府珠泉书院山长。童翚就任珠泉书院山长两年有余,对张之洞的教导有一年多(大概是从1848年初到1849年下半年)。童翚对张之洞评价极高,“附课四子皆聪颖,少尤慧绝,可称神童”。张之洞对童老师也极为尊重和牵挂,咸丰二年(1852年)秋,张之洞中顺天府解元之后,第一时间将消息报告给了童翚,童翚在兴奋之余写下《喜张生香涛之洞北闱得解,却寄代柬》,其一:“我不问宦后囊中钱,亦不计归来郭外田。但愿赏心乐事常入耳,私所期望尤拳拳。快哉!松菊盘桓才把玩,昔日手植桃李已参天。”其二:“京师首善风气先,更登榜首更无前。溯离绛帐刚二年,采芹折桂不待两度搴。出手得胪已若此,年方二八如婵娟。欲往贺之,奈隔湘楚与幽燕。恨不得摩天翅,恨不得缩地鞭,仍然与子谆谆几席边。”其三:“国家辟门吁俊重求贤,存心立品济物相缘延。少年所患在意气,真灵慧业宜善全。科名第一亦寻常,早得要看他日清史传。”喜悦之情溢于言表,关爱、关心之情浸透其间。咸丰五年(1855年)秋,张之洞取道川陕返回原籍南皮,途中写下《宿宁羌州》一诗,注云:“业师童云逵、洪南陔两先生皆陷贼流离,死生未卜。”牵挂之情跃然纸上。

童翚诗词文章均属一流,曾担任五科乡试同考试官,著有《企石山房诗存》16卷。童翚创作的诗歌,大量揭示了当时官场的黑暗,曾有诗言:“几番募卒几催粮,劲旅难招匪易倡。官不急民民附寇,兵还甚贼贼勾良。万家井灶人稀地,千里桑麻鬼哭场。未识元戎帷幄里,运筹何事更披猖。”也有感慨:“焰焰残灯雨过时,百忧丛集乱如丝。民饥可望官仓赈,儒腐难寻圣药医。”诗中透露出其朴素的民本思想,这对张之洞为官生涯影响颇深。

洪调笙,字南陔,湖北江夏人,道光十九年(1839年)己亥科拔贡、咸丰元年(1851年)辛亥恩科举人,同治七年(1868年)出任山东滕县知县,“政平、讼理”。除了在张之洞履历及其年谱中,记载洪调笙曾任过张之洞老师之外,道光《兴义府志》及其后来的《南笼续志》没有关于洪调笙的任何记录。个人推测,应是道光二十五年(1845年),湖北孝感人乔用迁出任贵州巡抚之后,洪调笙作为同乡来投奔之,由乔用迁举荐给张锳,受聘于珠泉书院。洪调笙虽在科举上没有很好的成就,但在教育上确有水平。同治年间,洪调笙在滕县知县任上,“每书院考课生徒,指使理法,皆心领会,砉然以解”,由此也可以说明张之洞为什么对洪调笙那么牵挂了。

张国华(1808—1871年),字蔚斋,贵州兴义府城人,道光二十四年(1844年)甲辰恩科贵州乡试副榜。张国华少年时受父亲的严格教育,勤学苦读,锐意科举,但屡试不第,便绝意仕进,以教读为业,悉心著述。先是主讲于家乡的珠泉书院,后又主讲于贵阳贵山书院。张国华还曾只身出游,登山涉水,足迹遍贵州,搜采各地历史掌故、异闻逸事和民情风俗,用竹枝词的方式反映当时的社会现状,生活气息浓郁,语言清丽质朴,对后世影响极为深刻。国家图书馆现收藏有张国华著《禹甸吟编》49卷,用竹枝词方式描绘了全国各地的风土人情,更为难得的是还以诗歌方式描写了数十个国家的风物,这应是邹汉勋在兴义府鼓吹其好友魏源“睁眼看世界”的理念,对张国华影响的结果,也对少年张之洞世界观的形成产生了巨大影响。

袁理,字燮堂,是张之洞的姑父,应张锳之请到珠泉书院担任教师,并对张之洞等人进行专门指导;包景肃是兴义府训导,张元弼是兴义府学教授,都是兴义府主管教育的官员,对附学于此的知府公子进行指点也是理所当然。

曾叙笏,原名曾永泰,字搢之,兴义府城拔贡生,诗文雄富,书法尤工,后历任湖南桑植、衡山等县知县,颇有政声。

贵天乙,字西垣,兴义府城西街人,岁贡生,能文章。同治元年(1862年)三月,白旗起义军攻陷兴义府城,贵天乙死于兵燹,朝廷追封其为云骑尉世职。

黄政钧,字升三,举人,南雄州州同,生平不详。

王含章,字可贞,贵阳人,道光二十四年(1844年)甲辰科举人,后任普安县训导。

敖国琦,字慕韩,号浩然,贵阳人,道光二十六年(1846年)甲午科贵州乡试举人,二十七年(1847年)丁未科进士,后官陈留知县。

彭拔才,字斗山,贵筑县人,嘉庆十五年(1810年)庚午科举人,后任安顺训导,

以上数人均为黔中翘楚,在出仕之前,为求生计而受聘于珠泉书院。就像当年张锳那样,在大挑为官之前,为求生计,“驱走河南北江河海峤间者十三年”,四处求职,以教书为业。而上述数人执教珠泉书院之时,适逢幼年张之洞附学其间,故结下师生情谊。

通过以上梳理,我们有理由相信,张之洞附学兴义府珠泉书院期间,十几位先生对其学业进行指点,为其一生学问文章奠定了坚实的基础。

学政授业 一生受益

在张之洞的求学生涯之中,有两任贵州学政也成为了他的业师,那就是丁嘉葆和翁同书。

丁嘉葆(?—1848年),字诵孙,江苏武进人,道光十八年(1838年)戊戌科进士,选翰林院庶吉士。1846年,丁嘉葆以左庶子身份紧急接任丁忧离职的何桂珍,出任贵州学政。次年四月二十五日,丁嘉葆按临兴义府主持岁试,当时张锳离府到安庄公干,由兴义县知县陶金诒代行提调事务。五月初六,张锳从安庄归来。十一日,应张锳之请,丁嘉葆对张之氵舞、张之清、张之渊、张之洞四人学业进行了精心指点。十四日,张锳率张之氵舞、张之清、张之渊、张之洞四人向丁嘉葆行谒师礼,丁嘉葆赠给张之洞兄弟四人每人书扇一把,张锳也回赠丁嘉葆何首乌10斤。在此期间,丁嘉葆还应张锳之请,亲自写信给正在云南师宗丁忧的前任贵州学政何桂珍,邀请其到兴义府城讲学。何桂珍与倭仁、曾国藩等都曾师从于经学大师唐鉴,经学造诣极深,是为滇中一代名儒。令人遗憾的是,丁嘉葆在教授张之洞的第二年即去世,师生二人就此永别。

张之洞拜师(源自安龙张之洞陈列馆)

翁同书(1810—1865年),字祖庚,号药房,江苏常熟人,道光二十年(1840年)进士。道光二十八年(1848年)七月,翁同书以翰林院编修提督贵州学政,以接替因病离职的丁嘉葆。后来,翁同书两度出任贵州学政,直至1853年才离开贵州。在此期间,翁同书数次到兴义府主持院试,并对张锳主持修建的兴义府试院赞叹有加,“重门耸峙,广堂深阔,石柱凌云,皆镌楹句”。张之洞受业于翁同书,应是翁同书到任贵州学政之初的1848年,当时翁同书紧急接任因病离职的丁嘉葆。张之洞与翁同书的关系是十分微妙的。同治二年(1863年),张之洞与翁同书之子翁曾源同系第一甲进士,翁曾源是状元,张之洞是探花,两人遂结下十分深厚的友谊。翁同书又系光绪皇帝老师翁同龢的大哥,张之洞与翁同龢之间又有诸多政见不和,张之洞曾自叹“此等孽缘,不解何也!”

后来,张之洞自言“得力于丁诵孙先生最多”,可见丁嘉葆、翁同书两位学政对其学业影响之深远,可谓一生难忘。

游学名师 一生成就

张之洞在《抱冰堂弟子记》中曾言“经学受于吕文节公贤基……小学受于刘仙石观察书年,古文学受于从舅朱伯韩观察琦”,那么,这些老师又是什么时候教授张之洞的呢?

吕贤基(1803—1853年),安徽旌德人,字羲音,号鹤田。道光十五年(1835年)乙未科进士,历任编修、监察御史等职。咸丰元年(1851年),升为工部左侍郎,后兼署刑部左侍郎。吕贤基师从湖湘学派经学大师唐鉴,并将唐鉴的《理学正宗续录》《国朝学案小识》进呈朝廷,“借以正学之助”,足见唐鉴对其影响之深。张之洞一生恪守唐鉴、吕贤基等古文经学派佳人的坚定立场,而深恶今文经学,曾明言“平生学术最恶公羊之学”。后来,张之洞说“经学受于吕文节公贤基”,还详细回忆了吕贤基对他的教诲:“先师旌德吕文节教不佞日,欲用注疏工夫,先看《毛诗》,次及《三礼》,再及他经,其说至精,请申其义。盖《诗》《礼》两端最切人事,义理较他经为显,训诂较他经为详,其中言名物学者能达与否较然易见,且四经皆是郑君元注,完全无阙。《诗》则毛传粹然为西汉经师遗文,更不易得。欲通古训,尤在于兹。”足见吕贤基经学思想对他的影响之深。咸丰二年(1852年),吕贤基出任顺天乡试主考,张之洞就是在这一科高中解元的。

刘书年(1811—1861年),字仙石,河北献县人。刘书年幼年十分贫穷,“自十九岁以至成进士,率教授州郡以养。”道光二十五年(1845年)进士,改庶吉士,授编修。道光三十年(1850年)到贵州任官,先后担任贵阳府、安顺府知府。刘书年曾师从曾国藩,并颇得曾国藩赏识,曾国藩还出钱200两予以接济。刘书年一生好学,生平著述颇丰,诗词文皆有可观。因与张之洞有姻亲关系,与张锳又同在贵州为官,故对张之洞有教育引导之责。后来,张之洞在《抱冰堂弟子记》中直言“小学受于刘仙石观察书年”。刘书年去世之后,张之洞为其撰写《贵阳知府刘君墓碑》,有云:“出同考官今毅勇侯曾公门下,最为曾公爱重,以学行相切磨。所友善如河间苗夔、善化孙鼎臣、贵筑黄彭年、遵义郑珍、独山莫友芝辈,讨论学业,长大不衰。其在馆阁典郡、军旅行役、忧患疾苦,未尝一日去书。晚尤好三礼之学,其经说笃守本朝诸大师,益务为详密。”字里行间透露出极深的师生情谊。

朱琦(1803—1861年),字濂甫,号伯韩,广西桂林人,张之洞生母朱氏的族兄。道光十一年(1831年)举人,道光十五年(1835年)进士,由翰林院庶吉士历官编修、给事中、御史。朱琦性格刚毅,屡上书论政,以直言敢谏著称于世。朱琦在文学上专攻古文,早年曾师从桐城派门人吕璜,并与吕璜、龙启瑞、王拯、彭昱尧并称“岭西五大家”。道光二十年(1840年)之后,朱琦又与经学大师唐鉴及其门人倭仁等交往甚密,深受湖湘学派经世致用理念的影响。朱琦在《跋倭艮峰〈为学大指〉卷后》说:“先是十余年间,诸老宿在京师,数过从,质所疑,独先生与唐镜海、李文园两先生,一以程朱之学为学,士知尊信之。”道光二十六年(1846年),因不满当时朝政昏暗,朱琦愤而辞归故里,隐居于广西桂林。此后,朱琦一边主持桂山书院(孝廉书院),一边著书立说,试图通过教育和学术来激励世人。张之洞就是在此期间,从兴义府渡过南盘江,取道百色来到桂林,专程向朱琦求教。接着,张之洞取道湖南、湖北,回到原籍南皮,一举考入河北南皮县学。(有人言,张之洞曾到广西百色参加科举考试,大概就是被这次求学经历误导)后来,张之洞在《抱冰堂弟子记》中直言“古文学受于从舅朱伯韩观察琦”,足见朱琦对其学业影响之深。

后来,张之洞一生兼学汉宋,在诗词方面“运宋意于唐格”,自成一家。在古文、金石学等各方面均有所成就,成为晚清学术史上不可多得的儒学名家,这与其早年求学于吕贤基、朱琦等名家不无关系。

潜心经史 一生致用

纵观张之洞的一生,经世致用理念贯穿其始终,这与其早年求学于胡林翼、韩超两位经世大家是分不开的。

胡林翼(1812—1861年),字贶生,湖南益阳人。道光八年(1828年),胡林翼之父胡达源出任贵州学政,胡林翼即随父到贵州求学,拜于贵东道郎葆辰门下。道光十五年(1835年),胡林翼考取进士。道光二十年(1840年)出任江南乡试副考官,因主考官文庆携举人熊少牧入闱阅卷,以失察之罪降级调用。次年丁父忧,回籍守制。1847年,在林则徐、但明伦(贵州长顺人,兴义府城人景其浚之岳父)等人支持下到贵州为官,历署安顺、镇远、思南、黎平知府及贵东道。1854年离开贵州,参与湘军与太平天国的战斗,先后出任湖北按察使、湖北布政使、湖北巡抚。1861年8月逝于武昌,追赠总督,谥文忠。

胡林翼是湘军创始人之一,与罗泽南、刘蓉等人同为咸丰、同治年间湖湘学派经世实学的践行者,他们的经世、改良思想及其实践活动在道光、咸丰时期产生了重要影响。他们在笃守程朱理学的基础上,反对空谈身心性命和沉溺章句训诂,提倡经世致用的躬行践履,以实而又实的学术实践丰富了晚清经世实学。胡林翼对张之洞影响最深的应该是军事战略。胡林翼在为官生涯中,将“儒术”作为军事行动的指导思想,曾言“兵事为儒学之至精,非寻常士流所能及也”,还曾致力于兵法研究,取《左传》《资治通鉴》等史籍中的军事内容编次成书,定名《读史兵略》,作为将领学习兵法的教材,对后世影响深远。

从胡林翼的生平经历来看,他是没有到兴义府对张之洞直接教学的。他对张之洞的思想灌输应该是通过韩超来实现的,故许同莘在《张文襄公年谱》中说“尝问业于胡文忠公”。张之洞出任湖广总督之后,特地前往武昌胡林翼祠凭吊,并赋诗《谒胡文忠公祠二首》,云:“二老当年开口笑,九原今日百身悲。敢云驽钝能为役,差幸心源早得师。”“安攘未竟公遗憾,儌福英灵傥有知。”充满了对胡林翼、韩超二人的感激、崇仰之情。

韩超(1800—1878年),字寓仲,号南溪,直隶昌黎人。嘉庆二十三年(1818年),考取秀才,此后连续13次参加乡试均未中(仅于1834年中取副榜)。道光二十四年(1844年),经人推荐出任贵州三角屯州同,后改独山知州,道光二十八年(1848年)六月卸任。不幸的是,恰在此时,韩超之父因病在乡去世。为筹措回乡奔丧的旅资,应张锳之邀,韩超讲学于兴义府珠泉书院。道光二十九年(1849年)正月,韩超到达兴义府,当年底离开。在此期间,韩超对附学于此的张之洞进行了精心指点。胡钧重编《清张文襄公之洞年谱》载,咸丰五年(1855年)“三月,韩果靖公超提兵过余庆,得复修弟子礼”。可见,1849年韩超到兴义府对张之洞有教学之实而未行师生之礼,也可以看出韩超当时讲学于珠泉书院,而不是张之洞个人的业师。

从韩超的人生履历来看,韩超曾长期与胡林翼在一起,受胡林翼的影响是极为深刻的。个人以为,胡林翼对张之洞的学业指导与影响应该是通过韩超来实现的,特别是胡林翼以儒学为核心,兵史结合的经世致用思想对张之洞的影响是显而易见的,张之洞又言“史学、经济之学受于韩果靖公”。

后来,张之洞以洋务实践为核心,开创性地丰富和完善了“中学为体、西学为用”的理论体系,与胡林翼、韩超等经世学派倡导的经世致用理念一脉相承,成为晚清中兴四大名臣之一。同时,我们也可以清晰地看到,张之洞一生学问文章,其基础全部是在兴义府学习生活期间奠定的,这也是对“一生学问文章肇基于此”的最好诠释。

「本文刊于《文史天地》2025年第10期」

「唐保华,黔西南州安龙县加油文化研究发展中心主任,贵州省地方志专家库专家、贵州省地方史专家库专家,贵州省中共党史学会理事」

晚清湖北的金融破局之路

1889年12月17日,张之洞抵达湖北武昌,开始了他缔造江汉的历程。1890年3月,张之洞开始谋划币制改革,这是张之洞缔造江汉最早的举措之一。湖北百端待治,张之洞首选币制。之所以如此,是因为,币制改革是国家治理的重要组成部分,对经济发展和政治稳定都具有十分重要的作用。张之洞币制改革的直接动因是币制弊端给经济社会带来的严重影响。他认为:“湖北全省商民生计,近来颇形萧索。推究所由,固因商务减色,水灾迭告,而制钱日少,亦其一端。”湖北各州县征收丁漕及各局抽收厘金、盐课,都用制钱交纳,每年需用制钱的数量很大。但铜矿资源缺乏,制钱数量大大减少,而不法商人却乘机熔铸铜钱,化钱为铜,偷偷销往海外,结果,进一步加剧了钱荒,严重影响了经济发展和社会稳定。在此背景下,张之洞出台了一系列改革措施。

一、铸造银币,促进货币流通

清代前期主要流通的货币除了制钱之外就是银两,但银两大小不一、成色各异,交易时需要鉴别其重量和成色。在此背景下就出现了公估局,公估局的职能就是负责检查银两秤重及成色。在武汉从事外交活动多年的日本驻汉总领事水野幸吉就发现,中国各处设立公估局,在他看来,中国通币混乱错杂。随着中国被迫开放,外国银元进入中国,加剧了币制混乱。可见,币制改革难度很大。

光绪元宝与宣统元宝

与银两相比,银元无需鉴别重量与成色,交易更为方便。因此,银元必然会取代银两,这也是外国银元在中国市场受到欢迎的重要原因。张之洞目光敏锐,顺应了趋势,借鉴外洋,制造银元,成为中国首创。早在1887年,张之洞在两广总督任上就奏请在广东设局铸造银元,结果,还没有开铸,他就被调任湖广总督,于是,湖北便成了国内铸造银元的发祥地。1893年9月,张之洞奏请在湖北铸造银元,得到朝廷批准。张之洞下拨款项,从英国购买机器,聘用洋技师,购买银条,次年就开始铸造。湖北银元局铸造的银元有四种:大银元,重库平七钱二分;两开银元,重三钱六分;五开银元,重一钱四分四厘;十开银元,重七分二厘。张之洞在湖北的币制改革,引起广泛关注,各省纷纷效法,但国内各省由于设局太多,成色重量参差不齐,交易也同样不便。1899年,清政府为了避免混乱,令各省银元归广东、湖北两地铸造,此举有利于统一成色和重量。这凸显出湖北在全国的领先地位,也为湖北增加了税收。

1903年4月,清政府下令在天津设立铸造银钱总厂,画一银元形式。次年,总厂落成,户部制定章程,规定总厂铸造金银铜三品之钱。总厂设立后,规定除南洋、北洋、广东、湖北设立分厂外,其它各省一律不得铸造。1904年,张之洞奏请在武昌铸造一两银元,建议待有成效后,再推向全国,实现币制统一。张之洞的上奏得到朝廷批准。1905年11月,清廷财政处决定用一两银币。

二、铸造铜币、铜元,缓解制钱短缺

清末,制钱是当时主要流通的货币,但湖北市场上制钱短缺,影响了货币流通和经济发展。张之洞积极采取措施,标本兼治,缓解难题。一方面,他在武汉设立铜钱局,从美国购买铜币制造机器,按照户部钱币的样式,铸造每文七分的铜币,每天可以铸造四百串。另一方面,他将湖北铸造的银元运到广州,换成制钱,再运回湖北流通。然而,由于湖北省竹山县铜矿的开采已经停止,而建始县的铜矿开采量不大,所以,制造铜币的原料不足,钱荒问题依然很突出。如何解决此问题?张之洞改弦更张,停铸铜币,改铸铜元。

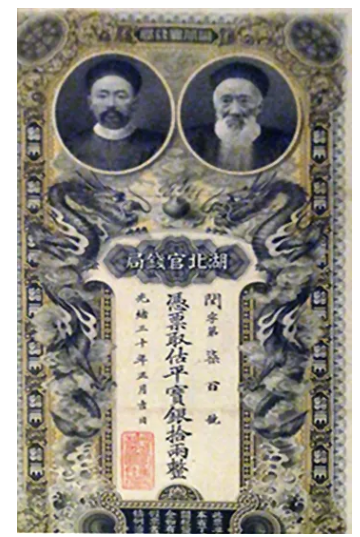

印有张之洞与端方头像的湖北官钱局钞票

从全国范围内看,张之洞不是最早铸造铜元的地方大员,但却是铸造最为成功的封疆大吏。鉴于制钱缺乏,1901年,清廷中央政府谕令各省铸造铜元。次年,张之洞饬令湖北银元局铸造铜元。他还改铸钱局为铜币局,与银元局分开。当年,湖北就铸造了当十铜元100万枚。在市场上,铜元与制钱一起流通,相辅而行。当时,媒体报道说,湖北铸造的铜元质色极佳,样式与对开龙洋无异。龙洋是日本铸造的银币,因币面刻有龙纹,故称龙洋。它是日本国内流通的旧银元,曾在我国东北和南方的福建流通较广,湖南、江西也有少量流通。因为铜元的币面价值高于实际价值,一枚铜元相当于10文制钱,大大地节约了铜矿资源,而且便于携带和交易,因而市场销路很广。1903年,张之洞扩充厂房,扩大规模,仅每天的铸造量就由30万枚增加到100万枚,产量突飞猛进。后来又陆续增添制造设备。到1904年,湖北枪炮厂也开始铸造铜元,并在汉阳月湖梅子山下修建厂房六所,筹措20万元经费,1905年开工生产。湖北铜元产量大幅攀升,1905年,日产量达到400万枚,为各省之冠。此外,1904年,张之洞还向日本订购铜元30万枚。湖北铸造铜元规模之大、销路之广,无出其右:“销路奇畅,上达川豫,下达赣湘。”当然,获利不菲,引来各省纷纷仿效,结果,全国铸造过多,市场铜元过剩,以至于1905年竟然出现通货膨胀。

清政府由于没有及时宏观控制,经济受到不小影响。后来,清政府开始采取限制铸造数量的措施。1906年1月,朝廷作出几项规定:一是江苏、广东、湖北等大省每日铸造数量限制在100万枚以内,直隶、四川在60万枚以内,其余各省在30万枚以内;二是在铜元的成色与分量上必须遵照财政处和户部的章程;三是各省现有铸造厂改名为户部造币厂某省分厂;四是由户部统一铜元模型。限量生产对湖北显然是不利的,因为湖北铜元产量被压缩了3/4。所以,张之洞立即上奏朝廷,请求予以变通,适当给湖北增加数量。他的观点是,湖北情形与各省不同,应该作为特殊情况变通处理。具体理由是:第一,湖北制钱流通量不是多了,而是不够。“汉口为通商大埠,每年贸易不下数千万,各埠生意出入皆用钱盘,不用银盘,故汉镇商务需钱独多。近来制钱缺乏,全赖铜元周转。两年以来,市面需要铜元之数迄未减少”。第二,如果铜元流通数量过少,就会影响官钱票兑换,甚至发生挤兑,造成恐慌,影响湖北财政和经济。第三,如果铜元流通过少,会导致价格猛涨。“民间以票兑钱断断不能限制,铜元铸数既少,官钱局穷于应付,势必须向市面收购铜元,以资接济,彼时钱局抬价居奇,不独官钱局赔累难支,且恐市面因之牵动,利害出入关系尤重”。张之洞还向朝廷保证:湖北的铜元决不外销。他的意思就是湖北根据本地情况自行限制。所谓自行限制,就是不受中央政府限制令的约束。当然,江苏也上奏请免于限制,福建上奏请该省铜币局保留下来,而免于归并。考虑到湖北的实际情况,清政府对湖北虽有所放宽,但湖北铜元铸造数量还是大大减少了。1905年11月16日的《时报》就报道说,湖北每日铸造量比以前减少了四成,以至于酌量减少了各学堂的经费。但是,相比其他各省,湖北铸造量还是很大。1906年,清政府考查铜币大臣陈璧调查发现,湖北铸造铜币之数为各省之冠。

为了进一步解决通货膨胀的问题,1905年冬,张之洞饬令湖北铜币局试铸一文铜币,每一枚重三分二厘,每百分用紫铜95分、铅5分,币面有花纹字样,样式与十元铜币一致。发行后效果很好,商民称便。试行有效后,张之洞奏请在全国铸造、发行:“以当十之铜币为母,而以一文之铜币为子,则所谓当十者实有十钱之可易,其买卖诸货百物,民间皆以十钱视之,而后铜币当十之本位确实可指,不致徒悬空名,其价值之贵贱一定不移,不致迁流无准。有此定位,庶户部所拟每银币一两定为钱价一千四百文之说,商民可以遵行。”张之洞的意见被中央政府采纳。

三、设立湖北官钱局,发行纸币

1852年,清政府设立官银钱号,推行银钱票,以解决财政困难,当时的管理体制是官方招集,商人承办。不久,各省纷纷建立官钱局。到光绪末年,全国有10多个省建立官钱局,发行货币。官钱局实质上是一个金融机构。

湖北官钱局设立于1896年夏,开办之初就发行钱票,作为辅助性货币,当时市场流通的主要货币是制钱和银元,发行纸币的目的是弥补制钱之不足,试图缓解钱荒。但是银元局发行银元之后,钱荒还是没有得到根本性解决。除发行钱票外,湖北官钱局也发行银票。5月,张之洞晓谕湖北各地,允许以这两种纸币缴纳各种税钱:“本省新铸银元一元,准作制钱一千文,并刊发银元票,与善后局所发一千之钱票相辅而行,均与制钱无异,准其完纳丁漕、关税、厘金、盐课,官吏、私事应一律照收,不准稍有挑剔,留难需索。”这就为纸币流通大开了方便之门。11月,再次晓谕湖北各地,推广钱票与银票,饬令各州县承领,转发各钱店、当铺、税铺等,允许商民随时前来兑换。钱票应用很广,商民称便。为进一步方便兑换,1897年,张之洞在汉口设立分局,不久又在沙市、宜昌、樊城、老河口、武穴、安陆等地增设分局。

因湖北纸币纸质粗劣,印刷质量较差,很容易被仿制。为防止漏卮,张之洞改变策略,1898年开始向日本订制,因为,日本印制质量远高于国内。当年就订制银元票100万张,1904年订制一千文钱票250万张,1905年订制一两银币票200万张、十两银币票20万张、钱票16万张。

1906年,张之洞对湖北官钱局各分局人员进行调整、补充,大力推行铜元和铜元票,并颁布章程六条,要求遵照办理。其中第一条是:“所需铜元官票所以济制钱之缺乏,特为便商利民起见。分局之设,自以疏销铜元官票为主,尤以铜元为要。”可见,湖北官钱局及其分局经销的重点还是铜元票和铜元,尤其以铜元为重中之重。章程还规定,各分局不得以铜元票存放于各庄号生息,但可以借给商人三个月,使其贩运土货至汉口销售。显然,章程有杜绝营私舞弊、促进货币流通的规定。张之洞还把湖北钞票推向省外,1905年,张之洞咨湖南巡抚,要求在湖南设立分局,发行钞票,湖南很快照办。江西、江苏、安徽、河南等地也有流通。据媒体报道,湖北官钱局纸币的发行量是钱票1700余万串,银票160余万元。

湖北官钱局发行的币种很多,几乎囊括当时所有的币种,包括银元、铜币、银元票、银两票、钱票、铜元票等。湖北官钱局金融业务也多,除发行货币外,还开办了汇兑、兑换等业务。当然,在整顿币制、完善金融市场体系的同时,湖北获利也很大。湖北官钱局还经营存款、贷款业务。湖北官钱局虽然授权各地商号、钱庄经营该局发行货币的兑换业务,但不允许其存款和放款。湖北官钱局的存款来自票号和官款。1907年至1909年,票号存款占比超过30%,其中,1908年占43.83%。湖北还拨官款70万两,存放于官钱局,用于放款。放款对象主要是官府,其次是商号和个人。湖北官钱局还发行存票,存票是对外举债的凭证。

湖北造光绪银锭

湖北官钱局财大气粗,甚至出资包办粤汉铁路,显示了雄厚的经济实力。据报载,粤汉铁路需资金500万两,2/3将由湖北官钱局出资。1906年5月,湖北官钱局拟定认股筹款章程,集股筹资,准备着手承办粤汉铁路湖北段工程。但是,形势急转直下。1911年清内阁产生,但内阁是一个十足的皇族内阁,民间对此大失所望,而内阁竟又倒行逆施,出台所谓铁路国有政策。结果,不仅粤汉铁路中辍,而且激起保路运动,甚至导致清王朝覆灭,宏大的铁路计划也随之化为泡影。

湖北官钱局“信用为各省之冠”,这个评价反映了当时各方人士和媒体普遍的看法。日本驻汉口总领事水野幸吉的评价就很高,他认为湖北发行的钱票和银元票信用甚厚:“(一)对于银元之凭票与外国纸币并行,信用最厚。该纸币自明治三十二年(1899年),由总督张之洞请托于我印刷局印刷者也。明治三十九年(1906年),更于我印刷局,定造同样之纸币,发行之。比较前者,则纸币坚劳,印刷鲜明,形状稍小,便于携带。(二)亦前年由我印刷局所印刷者。比较私立银行发行之钱票,信用尤厚。在铜钱一千文可交换之凭票中,占第一位也。”当时最有地位、最有影响的两大总督——直隶总督和两江总督都派人来湖北考察,借鉴湖北的经验。

总之,张之洞在金融市场萧条的背景下,力挽狂澜,锐意改革。他的币制改革相当系统、全面,体现出一个改革家的胆略与担当。他的币制改革思想相当开放和超前,他的币制改革实践力度相当大,也很成功,不仅为缓解钱荒、稳定金融秩序创造了条件,也为湖北开辟了税源,增加了财政收入,这就为他缔造江汉奠定了良好的金融基础和经济条件。当然,他的币制改革也是他缔造江汉的重要组成部分。

(本文为黔西南州2025年哲学社会科学研究课题社科专项课题第10号“张之洞缔造江汉与‘加油’文化关系研究”研究成果)

「本文刊于《文史天地》2025年第10期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技