作者 杨曼/杨雷

1987年在兴仁交乐汉墓出土的东汉陶器——抚琴俑。1990年被选送北京参加中国文物精华展,且为该次展览海报选用文物

古琴是我国最早的弹拨乐器,相传为伏羲所创。据文字可考之史,其渊源至少可追溯至周朝,距今已有三千多年。《诗经》中“窈窕淑女,琴瑟友之”“呦呦鹿鸣,食野之芩。我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”等句,皆为明证。汉代古琴大师桓谭在《新论》中云:“琴,神农造也……八音之中,惟弦为最,而琴为之首。”至南宋刘籍《琴议篇》,更将“琴”升华到“琴之道”,赋予其通神明德、修身养性、翼赞王化的崇高意义,是为“为义之琴”。

一、盘江千年琴事

在南北盘江环绕的黔西南,最早的文字见于兴仁交乐、兴义万屯汉墓群中的青铜铭文与汉砖砖塑文字。而此地古琴之最早实证,当推1987年在兴仁交乐汉墓出土的一件东汉陶器——抚琴俑。此俑高34厘米,琴长35.8厘米,整体为立型空心灰陶,男俑载巾,身着右衽长衫,跪坐抚琴。其坐姿并不是汉代标准双膝并拢接地、毕恭毕敬的“跽坐”,而是相对随意的“跪坐”。尤为精彩的是,其面部蚕眉杏眼,短须高鼻,满面春风,喜容可掬,栩栩如生。抚琴俑出土不久,就被评定为国家一级文物,1990年被选调北京参加中国文物精华展,现珍藏并展陈于黔西南州博物馆。经研究,兴仁交乐汉墓年代下限约在汉桓帝、汉灵帝间(147—189年),由此确证,早在两千年前,承载儒学精髓的礼乐文明已进入黔西南大地。

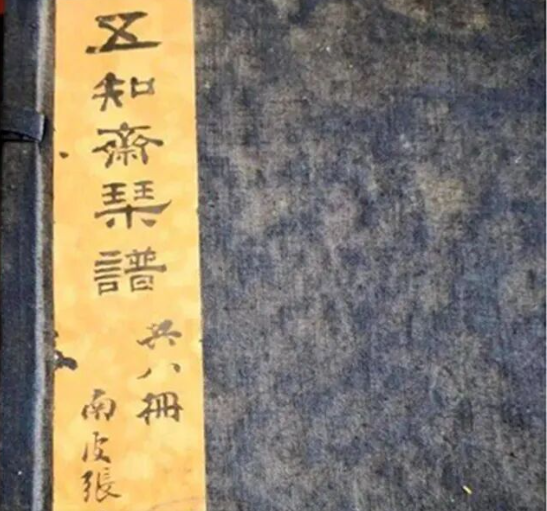

武汉音乐学院图书馆藏“南皮张氏家藏”《五知斋琴谱》

然而,随着三国时期群雄逐鹿中原,伸向黔西南的汉文化触角被截断。蜀汉政权为经略包括黔西南在内的西南地区,采取了民族自治形式的羁縻制度。顾颉刚、史念海著《中国疆域沿革史》中引用相关史籍记载:“蜀平南蛮后不置州县,即以夷人理夷事,夷民感其信任之诚,誓不复叛,遂无后顾之忧。后世羁縻州县土司制度之建制,尚不脱诸葛公之遗意也。”后世的土司制度即源于此。黔西南的历史轨迹随之转向:唐时属南诏国;至宋,很大部分区域成为自杞国境;元朝虽一统云贵,但土司制度依然没有改变。这段漫长的岁月,黔西南区域的汉文化在此期间几乎绝迹,毋论风雅琴事不可寻,连重大事件的文字记载也寥寥无几。

明朝朱元璋平定云贵之后,对当时的贵州西部采取“开一线以通云南”的治理政策。是时,黔西南大部地域,分属中央政权所置贵州上六卫之安南卫、普安卫。至此,礼乐记载再见于世。嘉靖三十年(1551年),普安州知州高廷愉在续修《普安州志·学校志》中有云:“礼乐之兴,实系于人。生于斯者,应竭尽其力,不懈追求;而为官者,应激励并振兴之。如此,则中原文化之传承,岂能逊色于他人?”可见时人对礼乐复兴之期许。

可是,礼乐文明的覆盖与教化终究是一个漫长的过程,在设立卫所保障“开一线以通云南”的政策之下,除了卫城、所城所在地,终明一代,黔西南大片区域依然为大小土司所辖,教育发展步履维艰。直至雍正九年(1731年),贵州巡抚张广泗才疏请获准建南笼府试院,南笼知府黄世文于府署旁兴建试院,后迁于东门外大佛寺山麓。惜嘉庆二年(1797年)毁于兵燹,次年,南笼府(治今安龙县)改名兴义府。嘉庆六年(1801年),试院改建于城东三里许。然而,选址府城外的试院,居民寡少,兼无旅店,士子感慨跋涉辛苦。加之号舍不足,损毁失修,致使屋材朽坏,渐显破败。

庆幸的是,礼乐文教之种,终在黔西南留下点点星火。由张锳编纂、成书于清咸丰四年(1854年)的《兴义府志》就录存诸多弹琴、咏琴、借琴遣怀之诗句与故事。如兴义府前街人桑湛《松棚》,贞丰人张庆长《绝命诗》,普安人邵元善《退思室记》,南笼人景殿飏、李琼英之《寄怀郑竹香》《秋琴》《秋城》,等等。其中琴诗,意境深远,深得琴学精髓,所涉《流水》《白雪》《幽兰》等曲目,演奏难度系数较高,足见当时黔西南文士非止于抚琴自娱,其琴曲鉴赏与演奏技艺或已达相当水准。《兴义府志·隐逸传》记载明代普安万历丙子举人杨念祖“渊懿博雅,恬退不仕,日弹琴赋诗自娱”,即为一例。

《兴义府志·名宦传》记载,临桂举人廖大闻,道光十八年(1838年)署兴义县知县,其专咏兴义县之风土人情之长诗《黎峨杂咏》里有:“……三年边俸道如何,轮指冬春两度过。琴筑争鸣犹响水,烟云设色仰黎峨……”诗里的“轮指”,即古琴右手指法,三指在同一弦的同一个位置次第作“摘、剔、挑”,连发三音。“琴筑”则指古乐器琴和筑,古人常弹琴击筑而歌。《史记·苏秦列传》记:“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。”廖诗描绘之声景,隐然透露出彼时兴义区域礼乐氛围之余韵。

二、一代名知府的礼乐再造

黔西南教育勃兴、礼乐重光之转机,始于道光二十一年(1841年)。是年,直隶南皮(今河北沧州南皮县)人张锳赴任兴义知府,携眷而至。据张之洞幕僚许同莘所著《张文襄公年谱》载:“……续娶朱夫人,嘉庆甲戌进士四川和州知州临桂朱绍恩女。道光十七年丁酉八月初三日,朱夫人生公(引者注:张之洞)于兴义府官舍。道光二十年庚子,公四岁,朱太夫人卒。太夫人善鼓琴,遗琴二。公既长,对琴辄流涕……”(按:张之洞实生于贵阳六洞桥,朱氏并未至兴义府。许同莘所记地点有误,然据张之洞诗文记载,其母善琴并遗二琴之事属实)。

中国嘉德2022秋拍的张之洞旧藏古琴

知府张锳甫一莅任,即躬身践行,大兴礼乐。其首倡善举,即为兴义府学子夜添灯油,助其苦读。目睹城外旧试院之破败景象,张锳旋即倡议新建。经与府属士绅、州县及普安厅商议,张锳率先捐银千两,于府城内旧东门直抵北城墙处购地近十亩,兴建新试院。道光二十二年(1842年)九月十三日,规模宏阔、建筑精良之新试院落成,计有房舍209间,几案帷褥皆备,时誉“甲于天下”。其二堂门楹,仍悬嘉庆四年(1799年)知府陈熙藩所题楹联:“坛坫重新,说礼乐而敦诗书,满郡无非桃李;文思广被,听弦歌如游邹鲁,连城尽乐薪槱。”此联意境,正与张锳之志契合。

知府率先垂范,治下学风蔚然。张锳到任当年,安南县即重建莲城书院;次年,贞丰州建成册亨书院,普安县建成盘水书院;至道光三十年(1850年),张锳在任期间,尚未置县之新城(今兴仁市)亦建成培风书院。兴学之举不止于此:新试院落成,张锳将各州县所捐剩余银两划回。如兴义县余银五百两,即令知县周湜与当地士绅购田,以其岁租充作兴义文武童生参加府试、院试之卷费,永解学子后顾之忧。

张锳于《咸丰兴义府志·学制》中欣然记曰:“圣朝文教遐宣,兴郡虽苗疆,彬彬弦诵,有邹鲁遗风矣……”

“彬彬弦诵”之盛景跃然纸上。书院与古琴,在中国传统文化中本即相得益彰。肇始于唐、兴盛于宋的书院,以传承儒家经典、弘扬文化为己任,尤重道德修养与学术精研;而古琴,则凝结着古代文士“清、微、淡、远”之审美理想与“修身齐家治国平天下”之儒家情怀,是其精神追求之象征。二者在文化内核上高度契合,共彰华夏文明之精髓。书院清幽雅致的建筑环境,为古琴提供了绝佳的演奏空间;而古琴艺术融入书院教育,则成为涵育学子综合素质之重要途径,不仅提升其艺术修养、审美情趣与道德品格,更能调节身心,缓解课业之压力,培养专注与恒心。礼乐相济,文质彬彬,书院遂成古琴文化传承与滋养的沃土。

张锳所倡之“加油”夜读,更因礼乐之兴而倍添华彩。《兴义府志》收录张锳自撰《植桂轩记》,详述一桩雅事:“余守兴郡,十余年于兹矣。忆昔道光二十二年,为郡士建试院,拓高轩,选佳士,与儿辈弦诵其中,多士琴书安雅,雍雍如也。余顾而乐之,手植六桂于庭,因以名轩……咸丰二年,上距植桂之年越十年矣。旋秋闱揭晓,登第者人之数符桂数,亦六,多昔弦诵轩中者。郡士四:徐子世德、胡子尔昌、缪子振经、张子德俊;又其二,则余弟甘苹,子之洞,捷北闱者也,人符桂数,奇矣哉!……”由此可知,张之洞少时即浸润于书院弦歌雅韵之中,琴声书声交织,为其日后宏阔人生奠定了深厚的学养基础。

三、少年张之洞诗文里的西南琴韵

自幼受书院琴韵熏陶成长的张之洞,既承正统儒学之精髓,又深沐礼乐文化之芬芳。其母朱夫人早逝遗留下的两张古琴,成为他生命中最深沉的印记,伴随其一生。直到晚年,他都把生母留下的两把古琴带在身边,有诗云:“梦断杯棬泪暗倾,双琴空用锦囊盛。儿嬉仿佛前生事,哪记抛帘理柱声。”琴,已化为他对慈母的无尽追思。

张之洞对礼乐辅翼教化之功的深刻体认,亦得益于其师承。恩师胡林翼于《论语衍义》中明言:“礼乐者,国家之元气。礼乐一日不变,则国家一日不衰。方古昔盛时,君作于上,臣谋于下,乘时应运,德位崇隆,而犹不敢苟。故材艺兼长,《周官》未成全帙;父子皆圣,《雅》《颂》必待数传。盖必使出之自我者极于精详,而后被之于人者同归陶淑,此先进之礼乐也。”兴义府城珠泉书院讲席童翚,亦为张之洞师,其《企石山房诗存》中有《省垣寓楼即景》:“谁家调轸试琴声,按谱初弹手尚生。一碧天光凉似水,疏帘不卷月阴清。”由此可知,童翚不仅善琴,更悉琴道。又有《题朱晓山学博消夏图》:“古琴挺三尺,修竹森万竿。看竹不一问,抚琴良独欢。”师辈言传身教,琴中之道已深入少年张之洞之心。

少年张之洞对于琴之“弦外之音”,已深有体悟。咸丰四年(1854年),即其十七岁在兴义府所作课草,全册诗文186首中,咏琴之作竟多达20篇。如《舜在床琴》:

竟入他人室,何来逸韵闻。徘徊聆雅奏,恍惚见都君。

不改挥弦乐,空烦下石勤。床宜名不死,琴自谱南薰。

摄注销炉篆,桃笙展簟纹。操时聊解愠,眠处即看云。

莫堕湘娥泪,休矜傲弟勲。怜他颜忸怩,和气与氤氲。

诗中“都君”即指舜帝。《史记·五帝本纪》载,尧禅位于舜时,“乃赐舜纟希衣,与琴,为筑仓廩,予牛羊”。此处之琴,实为权力象征,故舜父瞽叟与弟象谋害舜后,首要争夺之物便是此琴。舜即位后,以尧所赐之琴作《南风歌》,“南风”“南薰”之象,寄寓了对政治清明、民生安乐之热望,开“弦歌治国”礼乐时代之先河。

其另一诗作《乘桴浮海》则云:

竟舍苍生去,言从沧海深。三山闻落木,一叶似飞禽。

鹿任中原逐,龙蟠大泽吟。风云无际会,身世此浮沉。

祇载诗书去,相偕剑佩临。荒凉千里目,悲悯两人心。

丛桂香多露,扶桑葚满林。师襄如可访,重与理牙琴。

此诗既抒逐鹿中原、风云际会之壮怀,亦表心系荒凉、悲悯苍生之幽情。末句“师襄如可访,重与理牙琴”,则饱含对礼乐育才功能的深切认同。《孔子家语》载,孔子学琴于师襄子,其悟性令师襄叹服。后因诸侯争霸、“礼坏乐崩”,师襄子愤而弃官,隐遁海滨。张之洞此典,寄寓了对重建礼乐秩序的深切渴望。

《论语·阳货》记孔子之叹:“子曰:‘礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?’”春秋末期,礼乐徒具形式,诸侯只求排场奢华,而失其根本精神。孔子强调,先王制乐,旨在涵养民德、导引和睦。乐虽借钟鼓而鸣,必先有内心之和顺愉悦,方为真乐。若失此本心,纵使钟鼓铿锵,亦不过虚有其表。夫子对此舍本逐末之痛心疾首,令少年张之洞深有共鸣。古琴所承载的礼乐真精神,亦令其终生眷恋不忘。

光绪元年(1875年),时任四川学政的张之洞编撰《书目答问》,于《子部·艺术类》中,特为学子开列《琴操》《琴史》等著名琴学典籍,将古琴文化作为“艺”之重要部分郑重纳入,足见其对此道之珍视。

黔西南州兴义笔山书院陈列馆中的古琴表演

纵观张之洞一生,琴非仅为抒情寄志之具,更是其精神操守之象征。其诗文中常以琴喻志,借“清音”象征士大夫之耿介。他所推崇的“清流”政治,主张“持正守静”,其内核正与古琴“中正平和”之道相通。在其三十多岁任湖北学政时,留有《题伯牙台》诗:“瑶琴已碎有余哀,知己谁为冠古才。流水高山人不见,野花香到伯牙台。”慨叹世道多戕,知音难求。而其在晚年诗作中,屡以“孤桐”“素丝”自况,彰显其坚守节操之志,古琴在其精神世界中的崇高地位由此可见。面对晚清动荡时局,其忧患与担当愈加深沉,光绪三十年(1904年),已六十七岁的张之洞自南京过芜湖时,有《过芜湖吊袁沤簃四首》诗云:“江西魔派不堪吟,北宋清奇是雅音。双井半山君一手,伤哉斜日广陵琴。”再次以琴寄怀,痛忆庚子事变前与爱徒袁昶谈诗论琴,其乐融融,而今人琴俱亡,论琴与谁?谈诗更无人。琴,已成其一生中安顿心灵、寄托无限感思与家国情怀的载体。

结语

清《五知斋琴谱》云:“自古帝明王,所以正心、修身、齐家、治国、平天下者,咸赖琴之正音是资焉。然则琴之妙道岂小技也哉?而以艺视琴道者,则非矣!”琴韵所关,礼乐所韵,乃修齐治平之志。昔日知府张锳重视礼乐,劝学兴教,化育一方,张之洞承继其父为国育才之理念,为近代中国之教育发展,作出诸多贡献;今日之黔西南,承续张锳、张之洞父子“加油劝学”精神与文教传统,力行“文教兴州”战略。千年古琴之雅韵,穿越时空,依然缭绕于“康养胜地、人文兴义”的高质量发展晴空之中,诉说着这片土地深厚的文化根脉与不竭的精神源泉。

「本文刊于《文史天地》2025年第9期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技