作者 黄仕兵

不久前,黔西南州张之洞文化研究院(以下简称“研究院”)收藏了一幅张之洞全文书丹并篆额的《顾淳庆墓表》拓片,这在已知其存世书法作品中属前所未有之发现。《贵州文史丛刊》2018年戊戌贰季刊曾载张春景《晚清名相张之洞篆书孤品发现经过》(以下简称《张文》)记:“张之洞不仅是政治家也是书法家,他书学苏东坡兼习米、蔡,善用侧锋,笔意开张,大气遒劲。但其篆书未见遗存。十年前,南皮一收藏者有幸收得王侣樵墓志铭民国拓片一枚,乌金拓,属南皮张之洞撰文并篆盖,武进屠寄书丹。2017年春机缘巧合又得墓志铭铭盖拓片,使其‘阴阳’合璧,为德高者延续一段百年传说。该石刻当为张之洞篆书存世孤品。”然研究院所藏全碑均为张之洞书丹并篆额的墓表拓片,不仅打破了“晚清名相张之洞篆书孤品”之说,同时,对补充表主顾淳庆史料记载之缺、研究张之洞的“朋友圈”及其书法特点提供了宝贵的实物史料。

晚清名臣张之洞不仅是近代政坛中的儒臣能吏,在书法上也因善学东坡而著名。其书法结构疏密有致,章法紧密,自然生动,笔力浑厚而灵活。现代学者、书法家张宗祥在《论书绝句》中称:“忘却平原专法苏,笔如卧帚墨如猪。近来只有南皮老,韵秀神清善学书。”并自注曰:“学苏之病,笔软墨浮,几成通弊,惟文襄精神在苏,而气韵自足,近世无他人矣。”张之洞一生勤政好学,但志不在书法,任封疆后,更是很少有墨宝存世,其子张仁侃在影印家书时曾说:“先文襄公好读书,不喜临池,出任封疆后,尤鲜作书,故墨迹甚不易见也。”正因如此,张之洞手书碑帖非常难得,其所写篆书更为罕见,张春景先生发现其篆书碑铭盖拓片后而旋称“孤品”,亦不难理解。

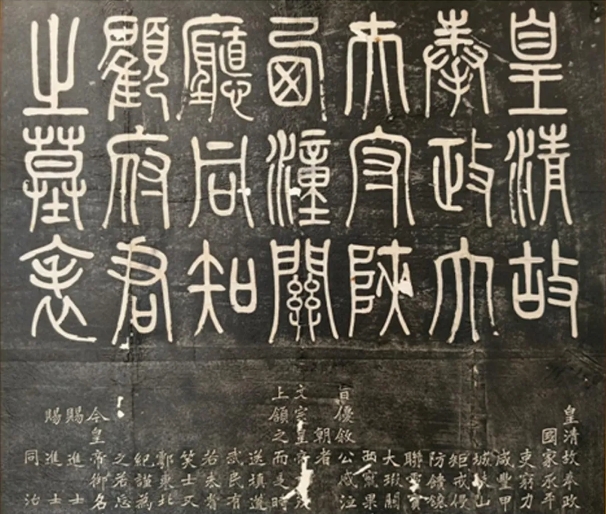

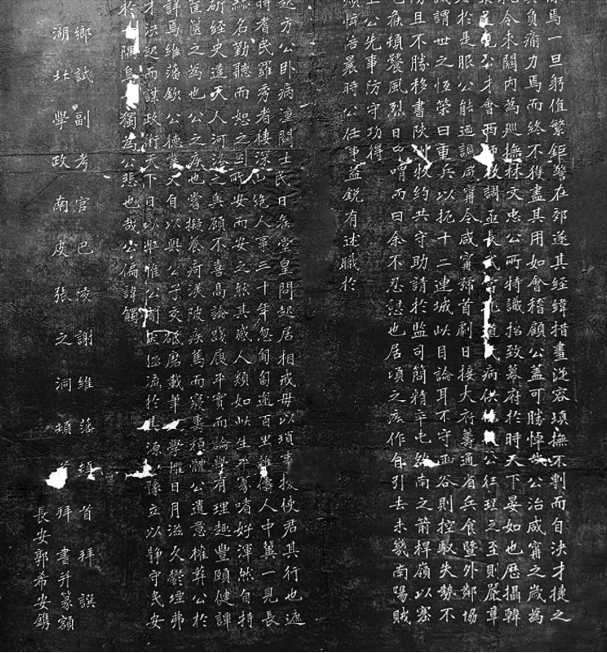

研究院所藏墓表拓片,表主为清代陕西潼关厅同知顾淳庆(1804—1860年),墓表撰于清同治九年(1870年)六月,为时任广东乡试副考官谢维藩撰文,提督湖北学政张之洞拜书并篆额,民国著名镌刻家郭希安镌刻。墓表拓片为乌金拓,表额篆书,7行,满行3字,共21字,字迹清晰,字体朴茂齐整;表文楷书,25行,满行50字,共968字,字迹清晰,笔力遒劲,豪迈俊逸,凛然有势,跌宕有致。现全录表文并标点如下:

皇清故奉政大夫守陕西潼关厅同知顾府君之墓表

国家承平乂安,儒者守经术,为治纯壹,罔所媮快,然入人深焉。一旦躬值繁钜,警在郊遂,其经纬措画,从容填抚,不剸而自决。才捷之吏,穷力尽气,而规之失以十倍。由此观之,其所积瘉厚,其负瘉力焉,而终不获尽其用。如会稽顾公,盖可胜悼哉!公治咸宁之岁,为咸丰甲寅。维藩友公子寿桢,此谒公之始。先是公以大挑令来关内,为巡抚林文忠公所特识,招致幕府,于时天下晏如也。历摄韩城、岐山事,咸称之曰:良。授延长令,延长小邑耳!事稀简,未足觇公才。会西师征调,亟长武当孔道,民病供亿,从公往理之,至则严章矩,戒侵蠧,惩骠悍,举帖然无困扰,时粤寇已纷炽矣,论者于是服公能。迺调咸宁,令咸宁号首,剧日接大府筹通省兵食,暨外邻,协防馈饟,所表建特多。旋以豫寇迫,奏擢潼关同知。公建议谓:世之恒荣,曰重兵以扼,十二连城,此目论耳!不守函谷,则控驭失势;不联灵宝,卢氏为外屏,万一贼阑入,歧道旁午,虽多兵卒,防且不胜。移书陕州牧,约共守助。请于监司,简精卒屯,雒南之箭杆岭,以塞大瑕关城。旧募勇丁,则汰其冗弱,亲督练之,谨诃察,植屯候,顿饕风,烈日中喟而曰:“余不忍憩也!”居顷之,疾作自引去。未几,南阳贼西窜,果薄雒南,坚不得入,始趣武关,为大军所逐。大府上公先事防守功,得旨优叙。公感泣激越,疾稍间,强起仍权潼关。

东南寇益急,关守烦悴倍曩时,公任事益锐。有述职于朝者,文宗皇帝言及公,对曰:“潼关要防,非其人固不可。”上颔之。而是时公之疾已不可为矣,会受代行,居数月,卒以不起。方公卧病潼关,士民日候堂皇,问起居,相戒毋以琐事扰使君。其行也,遮送填道,睹公衰惫状,相对泣,公亦泣。又尝闻公去岐山时,耆民罗秀者,栖深山、绝人事三十年,忽匍匐逾百里,杂俦人中,冀一见。长武民有哗署者,必复得顾青天乃已。公所至,未尝为赫赫名,勤听而恕之,因所安而安之,然其感人类如此。生平寡嗜好,浑然自持,若未尝有才,为学一本于敬,遵守谨悫,故矩范端重。少研经史,达天人河洛之奥,顾不喜高论,践履平实,而论学有理趣。丰颐,健谭笑,士又乐亲之。

乌乎!其多所积矣!故其为治,非夫刀笔筐箧之为也。公之疾也,常拟养疴渼陂,疾笃而寝。寿桢体公遗意,权葬公于鄠东北乡坡头村之原,自为志而纳诸隧,其生卒里系详焉。维藩钦公德业,又自以与公子交,砥磨载笔之学,惧日月滋久,郁堙弗纪,谨为表以昭于外。

乌乎!自军之兴,夸夫钝儒,各畸于才,决起而谋政术,天下日以弊。惟公暗然拯流于其源,以豫立,以静守,民安之若忘也。此蒸蒸庶几救时之良矣!莫或播之,而卒瘁于一隅。乌乎!独为公悲也哉!

公偏讳触今皇帝御名,其第二字庆也。

赐进士出身,翰林院编修,广东乡试副考官,巴陵谢维藩顿首拜撰

赐进士及第,翰林院编修,提督湖北学政,南皮张之洞顿首拜书并篆额

同治九年六月 长安郭希安镌

研究院所藏张之洞书丹并篆额《顾淳庆墓表》(部分)

研究院所藏张之洞书丹并篆额《顾淳庆墓表》(部分)

一、表主顾淳庆生平

表主顾淳庆有何德业,竟能让两位在职学政为之撰表、书丹?表文中顾寿桢(1836—1864年),乃表主顾淳庆子,初名家栋,字伯苍,号祖香、伯子,清咸丰九年(1859年)举人,曾主讲于陕西扶风书院,同治三年(1864年)因声名而被陕西巡抚刘蓉邀为幕僚,同年十月病逝于西安,有《孟晋斋文集》传世。据顾寿桢《孟晋斋文集》所写《先考潼关公墓志》记:顾淳庆生前以循吏名著关辅,字古生,会稽(今属绍兴)人,曾中举人,被时任巡抚林则徐赏识而入幕府,历官陕西韩城、岐山、延长、长武及湖北咸宁知县,擢守潼关同知,“德庄以清,政安以醇,训戒卫民,遂忘厥身,尽瘁以殁”。另据《浙江档案数据库·浙江历史名人辞典》记载,顾淳庆“知医,咸丰九年(1859年)潼关大疫,活人逾千”。

据表文可知,顾淳庆善理政,奉法严章,为官清廉,生能安民,没令人思。他治理长武时“至则严章矩,戒侵蠧,惩骠悍,举帖然无困扰。时‘粤寇’(指太平军,编者注)已纷炽矣,论者于是服公能”。调任咸宁知县后,“令咸宁号首”。没过多久,接省府令,“筹通省兵食,暨外邻,协防馈饷,所表建特多。旋以豫寇迫,奏擢潼关同知”,并提出系列针对性防守潼关建议,于是潼关得守。后又带病理政,卒于任上。顾淳庆曾在其《读书录》中表达心志及为人处事准则:“存心处事当与古人较得失,不可与今人较得失;临深为高,小善易足。”“誉有益于名,无益于实;毁有损于名,无损于实。故君子务实而已,毁誉俱无益于我也。”“待至诚之人,当以至诚;待谲诈之人,尤当以至诚。盖谲诈之人,病在不诚。若以为其人未可诚动,偶参谲诈,则彼必愈增其技以加我,我又加之。是不惟不得动彼以诚,并且陷我于诈也。而曰人之多诈,岂不谬哉?”作为儒臣,顾淳庆内心高度认同“志存高远、至诚务实、处事勤慎、诚以待人、不舍小善”等儒学修身理念,知行合一,实不负“循吏”之名。“循吏”一词,最早见于司马迁《史记》中的《循吏列传》,后被《汉书》《后汉书》直至《清史稿》等正史承袭,成为历代正史中记述那些重农宣教、奉公守法、清正廉洁、所居民富、所去见思的州县级地方官的固定体例。

二、表文撰者谢维藩

表文撰者谢维藩(1834—1878年),光绪《巴陵县志》中有记:“谢维藩,字麟伯,以陕西籍中式,旋还籍巴陵。中同治元年壬戌科进士,官编修,充广东副考官,教习庶吉士,国史馆协修。光绪元年,提督山西学政,斥廉俸办书院,敦聘耆儒讲学,刊印《小学》万本给士子。四年赈饥京都,感疫卒,年四十有五。”谢维藩是同光时期的清流,曾上疏言人民生活困苦和外国侵略的威胁,要求清政府“卧薪尝胆”,扶安救危;又反对同治帝大办婚事,弹劾有司奢侈铺张,说:“川湖连年水灾,荡析数省,奸民岌岌思动。近日各处河决,畿内淹没田舍数十州县,流亡满路。而外夷逼处肘腋,挑衅各边,纷杂诡诈,祸变不测。非暇豫安逸之日也。以己绌币项,供无底铺张,流弊有不止于大婚一事者!”当清廷下诏修复圆明园供两宫游娱时,又竭力谏阻,说:圆明园久被列强焚毁,“在今日实怵目伤心之处,非怡神悦志之区”。他自奉淡薄,崇尚理学,著有《雪青阁集》。据表文所载,谢维藩与表主之子顾寿桢自咸丰甲寅(1854年)定交,是“砥磨载笔之学”的好友,顾寿桢《孟晋斋文集》中也有《与谢麟伯书》,称“仆与兄交,遗绝世轨”,谢维藩钦佩表主,为好友之父撰写墓表,以不让其德业被历史湮没,实在情理之中。

三、书丹、篆额者张之洞

张之洞(1837—1909年),字孝达,号香涛,又号季湖、壶公、广雅等,晚年自号抱冰老人。祖籍直隶南皮,生于贵州贵阳六洞桥,长于贵州兴义府(府衙在今黔西南布依族苗族自治州安龙县)。张之洞生于官宦世家,其上四世为州县官,皆以清廉闻名。他少赋异禀,勤学不辍,曾师从胡林翼、韩超、丁嘉葆、朱琦、吕贤基等名宦,十一岁即著有《半山亭记》,十二岁出版《天香阁十二龄课草》,十三岁中秀才,十五岁中解元,二十六岁中探花。历任浙江、湖北、四川三省学官,为光绪朝清流健将,后历任山西巡抚、两广总督、湖广总督,两次署理两江总督,官至体仁阁大学士,对近代中国的政治改革、教育发展、军事变革、外交政策、理论思想、经济实业等均有举足轻重的影响,也是清末著名的诗人和书法家。

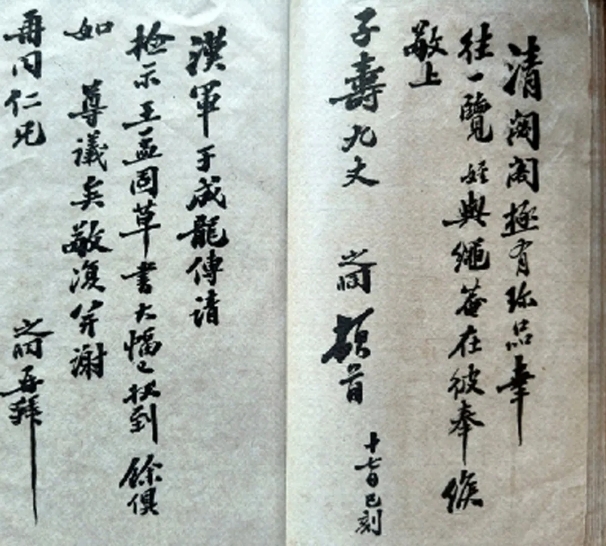

虽然目前没有资料表明张之洞与表主顾淳庆及其子顾寿桢有直接交集,但张之洞与谢维藩同为同光年间的清流,交谊颇深。同治九年(1870年)十月,湖北学政任期满后,张之洞居京三年,有多首诗记述与谢维藩(麟伯)一起交游,如《极乐寺海棠初开置酒会客》《九日慈仁寺毘庐阁登高,谢麟伯、何铁生、陈六舟、朱肯甫、董砚樵、陈逸山、王廉生同游》《题李莼客慈铭湖山高卧图》《重九日作》《题董研樵太华冲雪图》《题潘伯寅侍郎极乐寺看花图卷》《潘侍郎〈藤阴书屋勘书图〉》,可谓过从甚密。

另外,张之洞挚友、贵州贵筑人黄再同之父、古文学家、经学家黄彭年曾为顾寿桢的《孟晋斋文集》作序,在序中称赞“祖香弟子数人类皆肆力于古,颇异世俗之所以为学者。述其师言,亦常恨不见余也……”“深叹其志之坚且广……然读《幽忧之论》,抉剔沈痼,深刺腧髓,使人开其聪。读《周列士之传》,陈古讽今,激扬衰懦,使人长其气。其他指事论议之作类,无不洞前烛后,剖幽析微。内有以抒其性情之真,而外有以维持夫是非得失之大……”黄彭年钦其德行俱佳,自言“与祖香神交”。张之洞或是从黄彭年及谢维藩处得知顾淳庆父子之为人,为表文书丹并篆额,既有与谢维藩的交谊情分,也有与顾氏父子仁人相惜之意。

值得一提的是,黄彭年与张之洞还有更深一层的关系。道光二十五年(1845年)前后,黄彭年曾与张之洞古文老师、舅父朱琦同学于桐城派古文学家梅曾亮(1786—1856年),梅曾亮师事桐城派姚鼐,专力古文,是继姚鼐之后影响最大的清代桐城派代表人物,在当时及后世均享有很高的评价。“京师治文者,皆从梅氏问法。当是时,管同已前逝,曾亮最为大师”。在这个以梅曾亮为中心的古文圈子中,主要成员有朱琦、王拯、冯志沂、吴敏树、邵懿辰、孙鼎臣、曾国藩、龙启瑞、黄彭年等。梅曾亮六十寿时,朱琦作诗志贺,曰:“桐城倡东南,文字出淡静。方姚惜已往,斯道堕尘境。先生年六十,灵光余孤炯。绝学绍韩欧,薄俗厌鹑黾。古称中隐士,卑官乐幽屏。文事今再盛,四海勤造请。”由此也可知,张之洞乃正宗桐城派传人,其十一岁所写的《半山亭记》,词句精炼、写景传神,对其父张锳的政绩赞扬,亦是若合符节,其中“美不自美,因人而彰”的哲思和“与民同乐”的政治情怀,颇有桐城文风。

研究院所藏张之洞致黄彭年、黄再同父子信札

四、结语

处于古今中西交汇的过渡时代,张之洞兼卫道和开新于一身,集儒臣与能吏为一体,无论是学兼汉宋,还是政治改革时的循序渐进,张之洞都以平正通达为指归。他试图“权衡新旧,汇通中西”的《劝学篇》,更是守常明变的佳作。所谓“字如其人”,张之洞所写篆额,瘦劲挺拔,笔画匀净圆浑,古朴齐整;所写表文,既有馆阁体的规整,又具颜楷的浑厚雄秀、欧楷的严谨法度,还兼具赵体楷书的流动之美,博采众长,融会贯通。同时还有几分沉着、痛快之意,这或许是对表主生平有所感慨而致。张之洞这种既有对传统书法的继承,同时也有个人的创新与发展的书法特点,是其学问不受门户局限、包容多种思想的生动体现。

「本文刊于《文史天地》2025年第4期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技