作者 姜秀波

鹿传霖(1836—1910年),字润万,又字滋轩,号迂叟,祖籍直隶定兴县(今属河北省),生于贵州郎岱厅署衙。同治元年(1862年)进士,选庶吉士。官至两广总督、军机大臣、礼部尚书兼工部尚书等,累加太子太保衔,授体仁阁、东阁大学士,卒谥文端。著有《筹瞻疏稿》《鹿传霖日记》等传世。

神清气爽的老年鹿传霖

其父鹿丕宗(?—1856年),字杰人,号简堂,直隶定兴县人,嘉庆癸酉科(1813年)拔贡,充教习,后以知县发往贵州差遣。其宦黔二十余年,先署知县,后官至都匀府知府。

作为“加油知府”张锳的世交好友的儿子、女婿,鹿传霖是除张之洞外,受张锳影响最多最深的人,奠定了他作为“加油二代”的一生。

鹿传霖宦途生涯中“所至兴学”,参与推行清末新政,大力倡行停书院、办学堂、颁学制、停科举、设学部等,尤其是在四川的办学经历,留下了浓墨重彩的一笔。在张之洞与鹿传霖创办的学堂、书院中,走出了开国元勋朱德、国家主席杨尚昆等一批影响中华民族命运的国之栋梁。

潜移默化中孵化出的“加油二代”

鹿传霖出身于名门望族、官宦世家、书香门第。其父鹿丕宗于1844年升任都匀府知府,与1841年署兴义府知府的张锳同为直隶人,二人宦黔期间志趣相投,交厚交密。

民国掌故人黄濬所撰《张之洞之尊人善治州县》中有言“鹿文端传霖为文襄姊婿,鹿撰《太仆张公墓道碑》云‘传霖先尝馆于舅氏,与宫保(张之洞)同学,相亲善……’”。《定兴鹿氏三续谱》则有言“(张之洞、鹿传霖)同学,以文行相砥砺”。

鹿传霖在《太仆张公墓道碑》(《张锳墓道碑》)中所云“传霖(鹿传霖)先尝馆于舅氏”而“与宫保(张之洞)同学”中的“舅氏”,即指张锳家。张、鹿两家早年即订有儿女婚约(张之洞三姐许配给鹿传霖),故鹿传霖称张氏为“舅氏”,又称早年与张之洞曾“同学”。

民国《南笼续志》记载,咸丰四年(1854年),鹿传霖“来郡完婚,迎礼成,留署读书。题咏颇多……”。其收录于府志中的《调寄〈醉花阳〉》词一首,有句“缓缓肩舆游薄暮,行遍迂回路,今日又重来”,即可知鹿传霖来兴义府城不是一次两次,也非一天两天。

《南笼续志·宋杰传》中有句“杰(宋杰)早岁受知于前郡守张公春潭(张锳),甚为倚重,因得与其子若婿(张之洞、鹿传霖)订交焉”,亦可佐证之。

因此,鹿传霖受张锳的熏陶和影响源自早年,也是持续的、长期的。

据《张锳“添灯油劝学”的文化价值》(《文史天地》2024年第1期)一文介绍,张锳在兴义府14年期间,扩建了府城内的珠泉书院,新建两所义学,“劝捐”兴建了册亨书院、普安盘水书院,修缮了兴义县笔山书院。为保证办学质量,张锳不惜重金聘请名师。此外, 张锳还为确保书院、义学能够持续开办,多方筹措资金,解决学子学习费用,对家境贫寒的给予资助,对学业优秀的给予奖励。张锳次子张之清在《中宪大夫署贵州贵东兵备道又甫府君行状》(以下简称《行状》)中描述父亲此举“使府人自束发受书,以至成进士,不用一钱”。张锳还拨出公田,将每年所收租谷作为固定的膏火、试卷费。民国《兴义县志》记载,道光二十二年(1842年),张锳将修建兴义府试院的余银500两,交给兴义知县陶湜购买田地,并将田地租金专用于笔山书院学子到府试院考试的费用。在为书院捐书1000余册的基础上,张锳还通过捐资、集资,派人到贵阳、成都等地购书来供学子阅读。张锳的种种作为,就是对未来快婿鹿传霖的最好身教。

张之清在《行状》中说,张锳对子侄辈的要求严、标准高,经常告诫家人:“汝辈当力学问、树功名。”张锳撰写在植桂轩的楹联“莞簟肇修,盘龙井,踞凤岩,宏开甲第;幨帷暂驻,瞻青山,眺绿水,小憩庚邮”,就是他激励学子和子弟“力学问、树功名”结果最好的概括。

这样的潜移默化中,滋养了张之洞、鹿传霖等“加油”传承人,这是认定鹿传霖为“加油二代”的理论基石。

接力张之洞,“一气”办新学

鸦片战争后,国门洞开。面对内忧外患的“三千年未有之大变局”,张之洞出任四川学政时,即认识到旧书院的种种积习弊端,曾着手改良蜀中已经有二百多年历史的锦江书院,但终因阻力过大,半途而废。

不得已,只有另起炉灶。1874年,张之洞亲自筹划尊经书院的修建。次年春,在成都南门石犀寺附近的尊经书院学舍建成,并招生开学。

张之洞专门编写了《 车酋 轩语》《书目答问》两本书,以指导书院教学。

时隔二十余年的1895年4月,六十岁的鹿传霖出任四川总督。鹿传霖到任后,深感旧式书院(包括张之洞此前创办的尊经书院)没有明确学制,童生与皓首穷经的老生同堂,迂腐落寞,延误人才。认为兴办新学,已经刻不容缓。

西学东渐,革故鼎新。鹿传霖奏准专门设立四川洋务总局,并请求创办四川中西学堂。其在奏折中曾提出:“中外通商交涉日多,非得通达时务之才,不足以言富强之本。”在办校陈述中,鹿传霖又明确提出:“讲求西学兴设学堂,实为今日力图富强之基。川省僻在西南,囿于闻见,尤宜创兴学习,以开风气。”

为办好四川中西学堂,鹿传霖还对经费、师资、教材、校舍以及学有所成者的奖励、留洋、升迁等均作了周密筹划,诸如咨请总理衙门先派熟谙英法语言文字者各一员咨送来川充当教习,并向南北洋咨取应用书籍,派委员赴上海添购各种洋书以备肄习,购觅地基建修学堂房舍,饬成绵道于土厘项下先筹拨银五万两作为创办经费。最后,他请求光绪皇帝仰悬天恩敕下总理衙门立案,议定章程,饬行遵照。光绪皇帝御笔朱批“该衙门议奏”。

是年底,清廷肯定了御史陈其璋的奏折(陈的奏折与鹿的办学意向类同),这实际上也 是肯定了鹿传霖“兴设学堂,力图富强”的办新学动议。即命各地总督、巡抚会同当地士绅在其省会兴办大学堂,且限期六个月内完成。

1896年6月18日,中国西部第一所近现代高等学堂——四川中西学堂在成都铁板桥三圣祠街落成,并正式开学。

邮品中当年的尊经书院、四川中西学堂,如今的四川大学

鹿传霖自行审订了《四川中西学堂章程》,就办学宗旨、培养目标、班级划分、课程设置、校务管理、入学条件等,提出了二十条具体规定。明确了诸如“培植人才,讲求实学,博通时务”,又培养“通达时务之才”等一系列办学宗旨。

四川中西学堂在总理委员(校长)遴选、监堂委员(相关校务负责人)设置等方面,不仅充分汲取了旧式书院的优点,更加认真借鉴了西方学校的管理制度。鹿传霖委任试用知县何维棣为四川中西学堂第一任总理委员。

四川中西学堂不仅择优礼聘名师,而且对教习成绩突出者,另有奖赏并官升一阶。经过考试,每年都有聪颖好学的“学生”晋升为“学长”。部分相对出色的“附学”,则晋升为“学生”,一时形成了较好的良性循环机制。

生源籍贯方面,学堂一开始就体现了汇纳八方、吞吐自如的气度和胸怀。据光绪二十四年(1898年)统计,来自四川以外全国各省的学生,竟然占到了全校学生的44%。

鹿传霖当年倡导学习“西文西艺”和“分课华文、西文、算学”,四川中西学堂成了四川古代和近代高等教育的结合点。

一时间,四川中西学堂成了当时国内最著名的新式学堂之一。清廷军机处以火票形式表彰了包括四川在内的一些省份,要求各省督抚“已设学堂者量为拓展,未设学堂者择要仿行”。而1898年,谭嗣同等发起、熊希龄任提调(校长)的湖南时务学堂,其办学章程(《湖南开办时务学堂大概章程》)在学制和学生管理条款中,明确提出了“照四川中西学堂例”。可见当年四川中西学堂办学的示范效应和影响力之深之广。

1902年,中西学堂奉旨与尊经书院合并为四川通省大学堂(四川大学前身)。斯时,鹿传霖早已经离开了四川。

值得一提的是,鹿传霖后来还曾参与学制改革,亦卓有成效。光绪二十四年五月(1898年6月),康有为代江南道监察御史李盛铎拟定的《请明赏罚以行实政折》奏折中,就肯定当时督抚中大倡新政而且颇有成效的大员“陈(宝箴)、张(之洞)、鹿(传霖)为最,廖(寿丰)、邓(华熙)次之”。其所论五人中,张之洞、鹿传霖二人赫然在列,且同为“最”。

其实,除了在川中学政、督抚任上相继办学兴教,又在督抚、军机大臣任上参与学制改革外,在宦途生涯中,张之洞、鹿传霖两人的接力合力,还有多次。比如,二人曾力主两宫太后“西幸”,又先后入军机处、入内阁,掌清朝军政。掌故人黄濬所撰《张之洞鹿传霖力 主两宫西幸》中即有言“合肥(李鸿章)逝后,南皮(张之洞)未入枢府前,皆定兴(鹿传霖)主政”。

当然,这是题外话。

是故,黄濬论曰:“南皮(张之洞)、定兴(鹿传霖)实为一气也!”

翻过山坳,经久不衰的“加油文化”

当年,鹿传霖创办的四川中西学堂,在毕业生的派送方面,按学分获一等执照的,授以功名或公费派出国留学。数年之后,一批公派留学生相继学成归国,效力于桑梓,在各学科、各行业迅速脱颖而出,担当重任。

如英文科首届毕业生钱为善,留学英国伦敦斯芬伯大学学机电,归国后被清廷赐进士,授翰林院庶吉士,出任四川电话局局长,后任四川工业学堂校长。

又如法文科毕业生胡骧,留学法国巴黎大学,归国后授翰林院检讨,出任四川机器局局长。

还有算学科毕业生何鲁,留学日本东京高级工业学校,归国后任教新式学堂,后成为我国近现代著名数学家、教育家、书法家。

……

而按学分获二、三等执照的,则大多留在当地或出省外择业。

这批科技人才的迅速崛起,成了四川中西学堂具备中国近现代高等学校性质的显著标志之一,也奠定了后来四川大学走向国内一流学府的基石。

追根溯源,今天的四川大学,系由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成,是国家教育部直属的全国重点大学、中央直管高校。而原四川大学的前身,最早即为尊经书院和四川中西学堂。

因此,谈及四川大学的百年校史,不能不谈一百多年前创办尊经书院的四川学政张之洞,更不能不谈奉光绪帝特旨创办四川中西学堂的四川总督鹿传霖。也可以说,尊经书院、四川中西学堂合并后的四川通省大学堂(后更名为四川省城高等学堂),是兴义“加油文化”在省外开花结果的一大标志性经典范例。

换言之,因为“加油文化”第二代传人张之洞、鹿传霖“一气”接力办学兴教,四川大学的校史从一开始就烙上了明显的兴义“加油文化”印记。

其实,尊经书院、四川中西学堂合并后的四川通省大学堂,又后来的四川省城高等学堂(1903年,锦江书院亦并入)、四川高等学校等,也即后来的四川大学,在清末、民国时期“共和国开国元勋朱德、共和国主席杨尚昆、文坛巨匠郭沫若、人民作家巴金、一代英烈江 竹筠(江姐)等曾在川大求学”(据四川大学官网《百年川大》)。换言之,川大百余年来为中华民族的振兴输送了一大批仁人志士,其中不乏深刻影响国家和民族命运的重要人物。

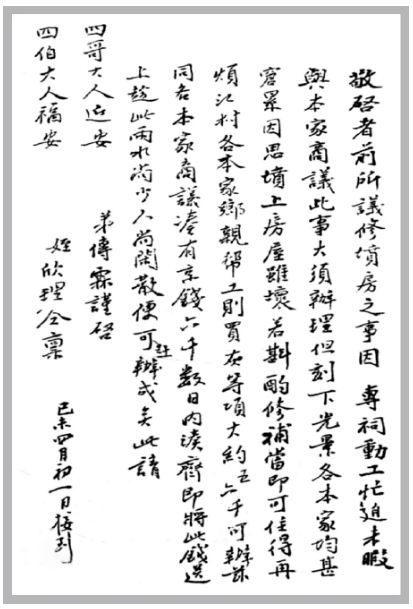

鹿传霖手迹

回望晚清那广阔而漆黑沉闷的西南疆域,一个个寒窗苦读的午夜,一声吆喝,一勺桐油……远在贵州大山深处的“知府添油劝学”,无意间竟然成了晚清大变局中西南地区教育兴革的前奏。

闪耀着张锳“重教励学”“学道爱人”情怀的兴义“加油”之光,伴随着张之洞、鹿传霖相继走出贵州,在政坛上异军突起,而翻过贵州山坳,翻过晚清山坳,照亮了百年前革新救国的那群人,以及那个时代。

「本文刊于《文史天地》2025年第3期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技