张之洞(1837—1909年),出身官宦家庭。历任山西巡抚、两广总督、湖广总督、大学士、军机大臣,是“中体西用”的倡导实践者,晚清洋务运动的最后一位代表。是中国近代史上重要人物之一,历经清朝几代皇帝。他活跃于晚清社会从传统向近代蜕变的过渡时代,打破传统“天朝”人才观,广引海外人才,《清史稿·张之洞》称其“爱才好客,名流文士争趋之”,是为“晚清海外人才引进第一人”(钮海燕《张之洞:晚清海外人才引进第一人》)。研究张之洞的人才引进之举,对当今中国的现代化建设意义深远。

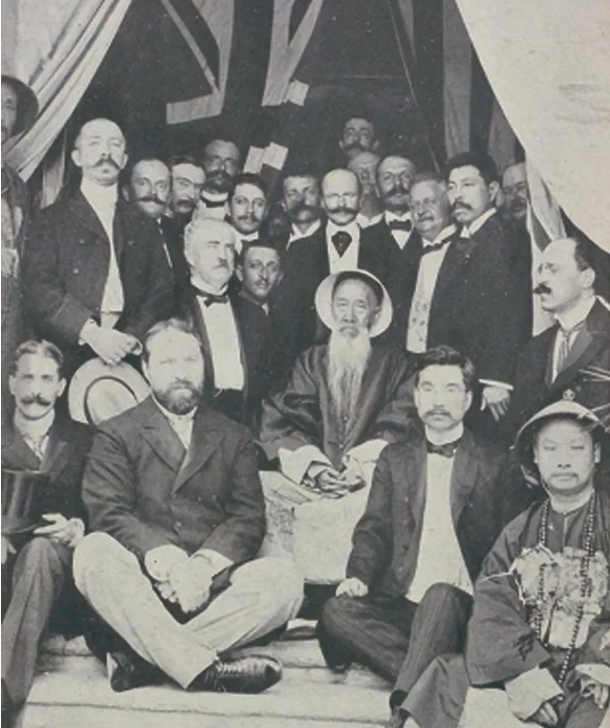

一众外国人中的张之洞

一、张之洞引进海外人才的原因

晚清是多灾多难的,屡遭外国列强的侵略而割地、巨额赔款,可谓“国将不国”,民不聊生。尽管曾国藩、李鸿章等先辈洋务人员已经进行过“师夷之长技以制夷”的洋务运动探索,引进过大量先进的生产工具(大机器),也引进过海外人才(实业人才)到军工企业、民用企业中去充任技术员、管理者,但是这些官办、官督商办、商办企业仍然具有很浓的封建性,而人才的引进非广、非大。也就是说,“师夷之长技以制夷”之策未实施到位。

恰处在这过渡时代的张之洞,认为“中学为体,西学为用,中学治身心,西学应世事”(张之洞《劝学篇》)、“旧学为体,新学为用,不使偏废”、“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学”(张之洞《张文襄公全集》),不引进“西学”,“中体”就不能支撑。其实,这正是他认真总结近代中国历史发展的结论:中国最需要近代化。众所周知,中国自鸦片战争以来,以传统的自给自足的自然经济为基础的上层建筑——晚清政府,在西方步步紧逼、强力冲击之下无能以待。尽管作了些苦苦的挣扎,还是遭其蹂躏。当然,其主要原因是传统的无知的“天朝上国”思想的深深影响。虽有如曾国藩、李鸿章等部分先辈官宦士绅看到了他国强大的综合实力,自身朝廷的萎靡、腐败、衰竭,筹办了洋务军工企业、民用企业,力求“自强”“自富”,但还是无济于事,不能扶正那摇摇欲坠的封建大厦——清王朝。面对严重的民族危机,萎靡不堪的清廷,中国的前途在哪里?张之洞总结了前人之举,要拯救摇摇欲坠的中国,仍然需要“自强”、需要近代化。可是如何“自强”?如何近代化?“国势之强由于人”(张之洞《张文襄公全集》),自强靠人才,人才是自强之本。但是人才在哪里?“人才之成出于堂”(张之洞《张文襄公全集》),人才来自学校。可是此时的中国是如此的落后,有如此浓浓的封建性,没有急需的实业、军事等人才。怎么办?张之洞掂量掂量旧事物,再掂量掂量新事物,反复思索,权衡其要害,决定:只有打破“天朝思想”观,引进海外人才,除此,别无他途。张之洞明智,尽管他还深深恋着旧事物,但能主动融入世界近代化的大潮流,可以说,他这一决定在当时是与时俱进的。

二、张之洞引进海外人才的成就

张之洞在任之时,引进了大量的海外人才。但是由于资料之庞杂,目前尚无一个精确的统计数据。据台湾学者苏云峰的统计,到宣统二年(1910年),湖北全省一共引进海外工程技术人员61人,大冶水泥厂有德国技术人员5人,连官砖厂也有英国人哈里森担任首匠。轻工业部门的织布局有英国工程师金生和摩里斯等3名纺织专家,制麻局也有西洋工师和日本工师艺徒。单在军事部门里,1894年至1910年,湖北共引进海外军事教习52人,其中48人均为张之洞督鄂时所引进。吴剑杰专门统计了张之洞在湖广任内所引进的海外人才总数达221人,其中列出可考者93人,无姓名可稽者128人。另外,还有山西、两广、两江任内所引人才。我们单只从张之洞的幕府洋员来看,黎仁凯统计:洋员人数有姓名可稽者240人,若加上未见姓名者,府中共引洋员达300人以上。

1895年,时任两江总督的张之洞与洋人一家合影

三、张之洞引进海外人才的要求

张之洞所引人才是根据其人才之急需,考虑世界各国之所长而引进的。他十分注重从已拥有明显技术优势的国度去引进人才。实业方面,要求“务须精名著者”(苑书义《张之洞全集》)。创办实业是张之洞洋务事业的实体,他认为中国在工矿、交通等方面尚处于初创阶段,国内技术人员经验缺乏,不能不取才于海外。英国是“世界工厂”,率先实现工业化,拥有技术优势。为此,实业人才主要由英国引进。如:织布局总管摩里斯及该厂大多数工匠就来自纺织业发达的英国。铁厂的工程师贺伯生、矿师巴庚生等也来自英国,当然其他国家也有,但是人数较少。铁路,他认为德国虽修铁路较晚,但因吸收各国技术成果,其“工最精,利最厚”。故兴修铁路则引进德国人才为主,如:1892年引进德国铁路工程师锡乐巴、1889年又引进德国人时维礼为铁路修筑顾问等。也有其他国家的,如:1905年引进日本工程师曲尾等3人。农业方面,引进的人才来自于美、法、日三国。

军事方面,他根据海军、陆军的不同兵种需要,提出“精晓塞河火攻之法”“须出色有据者”“须武备精熟,诚实和平者”(苑书义《张之洞全集》)的引进要求。先前认为德国海军、陆军是世界前茅,所引军事人才多以德国为主。但在日俄战争后,又认为日本最精,则侧重引进日本军事人才。如:张之洞在督鄂时所引进的海外军事人才到宣统年间只有3名德国人,其余均为日本人,多达40余名。

另外,各级学堂也是引进人才的重要场所。因为所办各类新式学堂需要大量拥有西方先进技术文化的师资力量。张之洞提出了才学、文凭、资历、人品标准条件要求。如:“须学优艺精,有书院凭照者”“务学问、阅历俱深,能办蚕子病者”“须性情恳勤端笃,于教育有实历者”(苑书义《张之洞全集》)。各级学堂的矿学、化学、电学、植物学、法律学、财政学、军事学等学科课程,以及俄文、英文、法文、德文、日文等语言课程的授课人才大多数由海外引进。可以这么说,学堂这一方面引进的人才数量较多。

四、张之洞引进海外人才的方法

张之洞引进人才数量多,标准严格,作为一个不懂外文的中国士绅官吏,主要采用如下几种方式来引进:首先,他委托中国驻外大臣引进。因为各驻外大臣较熟悉他国情形,尤其是驻国之所长、人才之所长,故能引进具有真才实学的人才,减少误聘的损失。他在任两广、湖广总督时,总是频频致电出使大臣,代其引进人才。如:1889年,他致电出使法国大臣洪钧,代其物色有关矿务工程技术人员。其次,是委托友人物色。1902年,张之洞暂署两江总督期间,创办三江师范学堂时,就致电日本友人近卫公爵和长岗子爵,请代引师范教员12名,后有11名日人来华。1899年湖北枪炮厂急需皮件,就致电驻日管理留学生的钱恂,代他寻觅工程师、工匠数人。再则,是直接托国外著名厂家推荐引进。如:最初担任铁厂总工程师的贺伯生由英国著名的谛塞德钢厂推荐,湖北织布局总工程师摩里斯及技工7人由柏辣厂推荐,总矿师马克斯及总管德培都由德国著名的克虏伯厂推荐等等。另外,由已引洋员引荐。如:化铁炉总管吕柏由铁厂继任总工程师白乃富引荐。汉阳铁厂总设计师英人约翰生、制砖匠首英人哈里森,以及华氏等6名技工均由已雇铁厂总工程师贺伯生所引荐。

五、张之洞引进海外人才的合同化管理

张之洞根据相关人才的急需情况而引进,他吸取了由李鸿章等所引进人才缺乏规范合同的约束、未明确主雇双方的权责关系而导致中方很难约束洋员的经验教训,不是任洋员自由放任,而是采取规范化的合同化管理。在合同中明确主雇关系和双方的权利和义务,使人才引进趋于法制化。张之洞在每每引进人才时,都分别与其签订合同。合同中注明所引人才必须听从中国官员的节制和调遣,必须遵守有关的规章制度。如:“不遵厂规,随时撤换”,必须“尽其所知,教习华匠”。军事人员则规定其“断不能干涉带兵之权”。合同期限一般先定为1年至2年,“如有成效,再行展留”,这样“较为活便”。能真正做到“自强之本,以操权在我为先”。当然他并不是模式化、教条化地去制订合同,而是根据行业、地区、时间的不同而制订相应合宜的合同。这样能取其所长,补己之短,充分发挥所引人才在近代科学技术、管理经验等方面的优势,促进中国晚清事业的发展,加速中国近代化的步伐。

1903年,晚年张之洞与英国军官的合影

张之洞引进海外人才数目之大、才源之广、涉及面之广,规模之宏大、门类之齐全,管理之合同化,合同之规范化,是史无前例的。他这一举措完全具有了人才引进与管理近代化的特征,是晚清海外人才引进的制高点,是中国近代史上人才引进近代化的里程碑,真可谓“晚清引进海外人才第一人”。对中国近现代化建设来讲,他的人才引进举措,具有深远的启迪意义:一是坚持“走出去、请进来”的方针政策,主动融入全球化的现代化大潮中去求发展;二是人才是一个国家一个地区繁荣、富强的核心前提条件,海外优秀人才的合理引进是一个国家繁荣、富强动力的有效补充;三是人才引进合同化、管理法制化是确保人才引进的重要保障。

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技