作者 赵明和

1936年2月,中国工农红军第二方面军长征到达黔北重镇毕节,周素园从此与红军产生了交集。后来的国家副主席王震,当时是红二、红六军团政委,他在《〈周素园文集〉序》中写道:“进城之初,有的基层干部不明情况,看到一座古旧宅院,料想是地主之家,便带人进去‘打土豪’,不料却在书架上搜出好些马克思列宁主义的书,书上密圈细点,说明主人仔细读过。他们奇怪了:‘地主还读马列?’便把情况向上级汇报,我马上让人把这家主人请来相见,他就是周素园。”(《周素园文集》,贵州人民出版社1994年版,下同)

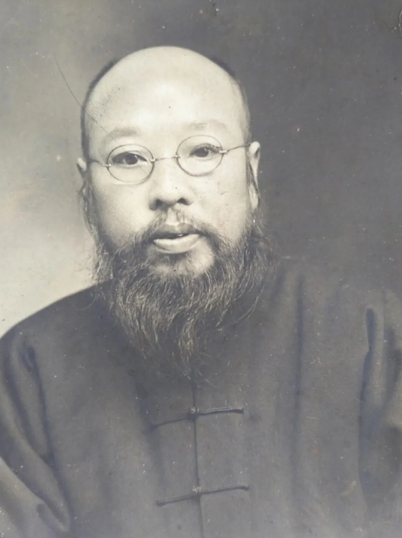

周素园(1879—1958年),原名周培艺,1879年出生于贵州省毕节县。从小在家自学,后考取秀才,成为从秀才中选送到国子监读书的岁贡生。周素园曾是贵州辛亥革命的主要领导人之一,他坚持随军参加长征时已年近花甲。他的一生,经历了清朝科举、辛亥革命、抗日战争、解放战争,见证了新中国的成立与发展,被毛泽东主席称赞为“一个奋斗的人”。

壮年时期的周素园

一、57岁参加红军随军长征

辛亥革命前的1907年,周素园在贵阳创办了贵州第一张日报《黔报》,宣传革命,任主编与主笔。不久,周素园协同张百麟创立了贵州第一个政党——自治学社,从事宣传和组织反对清王朝的民主革命活动。

1911年11月,贵州自治学社长期酝酿的武装起义接近成熟。为减少伤亡、尽量不动武,张百麟、周素园、乐嘉藻等冒死进入贵州巡抚署,迫使巡抚沈瑜庆和平交出政权,从此推翻了清朝在贵州的统治,成立了大汉贵州军政府。周素园被推举为军政府行政总理。贵州辛亥革命虽兵不血刃取得政权,却在近百日后被反动势力颠覆。周素园被各方敌对势力追杀,开始了长达十年的政治流亡。

1921年,周素园在王伯群等人的力邀下回到贵州,原想再举大义,服务乡梓,面临的却是军阀混战、大局糜烂的困境。几经周折后,他退出军政界,于1924年回到毕节,清贫自守,闭门读书、写作。

他认识到自己倾力参与的旧民主主义革命道路行不通,转而苦寻别的救国之道。这期间,他开始阅读大量马列主义书籍,为日后红军到毕节时加入红军并毅然随军长征奠定了思想基础。

红军到毕节后,周素园受到贺龙、任弼时等首长的关注。他们多次约周素园会面倾谈,肖克、夏曦也反复向他讲解马列主义的基本原理、共产党和红军的性质,尤其是讲解中国共产党建立抗日民族统一战线的纲领、红军北上抗日的任务。周素园结合自己前半生的经历和从马列书籍上读过的理论,很快提高了对共产党和红军的认识,毅然加入红军,与红二、红六军团共同着手组建“贵州抗日救国军”并出任司令员。

1936年2月14日,贵州抗日救国军成立大会在毕节城小校场召开,万人参会,任弼时向周素园授军旗,贺龙宣告贵州高原上中国共产党领导的第一支抗日武装诞生。

“周素园参加红军了”成了毕节及周边迅速传播的大消息。各族青年踊跃报名参军,抗日救国会、妇女委员会等也纷纷成立,开展了积极广泛的团结抗日活动。

王震在《〈周素园文集〉序》回忆说:“由于周素园为人正直,在各阶层人民中有比较高的威信,他的参加革命工作在当地产生了很大的影响,这使我军在毕节地区得到了将近一个月的休整时间,并扩军五千人。”

1936年2月,红军将离开毕节继续北上。周素园本就遗憾自己“闻道苦晚”,不顾年迈体弱及劝阻,坚决要求随军行动。他说:“我今年快60岁了,以前都没有找到光明,今天参加了红军,正是我一生中最光荣的时刻,死也要死在红军里。”他随红六军团于1936年3月1日从毕节出发,踏上征程。

此举在社会上引起了更大震动。传言四起,最甚者说:“周素园被红军掳走了!”惊动了远在南京、与周素园有过深交的何应钦,致使何应钦闹出一个乌龙,于3月12日电令驻贵阳之重庆行营主任顾祝同、贵州省主席吴忠信:“乡人周培艺君,字素园,近在毕节被匪掳去,祈查明设法营救为祷。”(《周素园文集》)

周素园是在红军处境最困难的时候加入的,他成了红军队伍中一个比较特别的存在。说他特别,一是年纪,57岁,从统计数字看全军没人比他更年长;二是身份,他是一个知识分子,也是一个绅士、地主、官僚;三是他加入长征,一方面是个人实现了为国为民的抱负,另一方面,他与贵州、西南乃至全国的军政界要人有程度不同的交往和交情,可以在红军队伍中发挥作用。

红军过金沙江之前,他给云南的龙云、孙渡、鲁道元等写信,利用自己过去的社会地位和影响力,劝他们以民族大义为重,支持红军北上抗日的正义行动,而不要助纣为虐,为蒋介石火中取栗。这些情辞恳切的信起了重要作用。王震回忆说:“龙、孙接信后,从自身的利益考虑,果然放松了对红军的堵截,为我军胜利渡过金沙江造成了有利的战机。”(《〈周素园文集〉序》)

中国古有“一纸书贤于十万师”之说,在这以后,周素园发挥他的独有作用,在不同历史事件发生时向各方写信进行疏通、劝阻、宣传,扩大共产党和红军的影响,成了他的常课。

对长征途中周素园怎样“走”,即怎样行军,人们缺乏了解,坊间的说法居然是“坐滑竿”,某些影视剧也出现类似镜头。而史实是,长征途中周素园是骑马。他曾向家人描述当年学骑马的情景:“他们把我从左边扶上去,我从右边滑下来,把我从右边扶上去,我又从左边滑下来。”反复多次后他终于学会驾驭座下的马匹,以马代步,完成了长征。

到同心镇时,马已饿了一整周,他牵着马寻马料,但买马草要现钱,而他当时已身无分文。离出发不到五分钟时,来了旧朋友,送了钱,他才解决了问题。(《周素园文集》)

他年老体弱如何能坚持?神奇的是,整个长征途中,他的身体竟出奇地比在家时健康,居然少病甚至无病。稞麦和粗壳煮出来与“猪食”差不多的稀饭,他“饿了时还一样吃,并且吃得很有味”。这或许就是精神的力量。一位斗士在上下求索后感觉自己终于找到正确道路,并置身其中为之奋斗,再苦也会甘之如饴,其身体的自愈力、免疫力也会大幅提升。这也恰好说明,服膺真理与为真理献身在周素园的思想意识中占着极其重要的位置。

以上两点,他到达陕北后的家信可作为最好的证明:“余现已安全到达根据地。中间时越九月,地逾万里,只算感冒了一次,吐泻了一次,余日皆健康无恙。比较在家时,各种各样复杂的病都像丢失了一样,每日骑牲口行六七十里,这便可明证绝不是有病的人所能做到的。”(《周素园文集》)

再引王震回忆:“起初,周素园同志随我红六军团政治部行动,我和他经常同桌而食,同室而眠,朝夕相处,苦乐与共。不但增加了相互间的了解,也增进了彼此间的革命情谊。长征的艰苦是众所周知的,他硬是坚持住了。这的确是难能可贵的。”(《〈周素园文集〉序》)

设若红军长征没有经过毕节,一心报国的周素园仍不会找到出路和精神归宿;设若他只是一个平庸的旧知识分子、旧官僚,红军即便过毕节对他而言只如擦肩过客。但命运的齿轮恰在此时两下契合,如孤雁遇到属群,他必然地融入了队列。加入红军和随军长征成为他人生历程和思想历程的重要转折。

在毕节的贵州抗日救国军司令部旧址,也是周素园的故居

二、主动请缨返回西南完成一个人的“长征”

1936年7月,周素园随军到达西康的下甘孜,按上级安排他开始电台广播。10月,甘肃省人民革命委员会在岷州成立,他被任命为教育部部长。12月2日到达保安不久,西安事变爆发。他遵照毛泽东的指示写信给国民党党政要人何应钦、王伯群、吴忠信、张学良、朱绍良等。

到了1937年,国共合作谈判进入停顿阶段,他又遵指示写信给张道藩、张继、冯自由、吴忠信、冯玉祥等。(《周素园文集》)

我们读这些信函,能看到写信者所秉持的立场、观点,剖析问题时对辩证唯物主义认识论、方法论的娴熟运用。在字里行间能感受到,作为民主人士的周素园,在促进国共两党合作、共同抗击外来侵略之敌这一重大问题上的拳拳之心。

王震对周素园此一阶段的记述是:“他(周素园)……为和平解决西安事变,促进第二次国共合作做了许多工作。”(《〈周素园文集〉序》)

在延安,周素园受到优待,“按月送零用10元,最优待的都只3元,而每天都由馆子叫菜给我吃”。在延安当时的物质条件下,他享受的应该是最优待遇了。

这年七七事变爆发,日军全面侵华。热血沸腾的周素园认为自己不能在延安继续“坐享优待”,要亲上前线,义赴国难。他给家人写了绝笔:“余本不欲写信,国家民族,生死存亡,已迫近最后五分钟。区区家庭及个人之事,实无谈说之必要……我希望,我亲爱的人,保持着健康的身体,充满着积极的精神,安居能自食其力,困难则执戈以从,这算是我最后的赠言。”(《周素园文集》)

但不久他双脚红肿,走路都成了问题,不得不打消此念头,转而思考更现实的、自己能做的事情。

彼时,全国抗日民族统一战线已正式形成,他认为以自己的关系和影响力,可以回西南在统战工作方面有所作为。尽管明知此去环境险恶,但仍无所畏惧,附上思考好的工作计划,向上级提出了申请。

10月6日,中共中央领导人毛泽东亲笔复信批准他的想法:“素园老先生:示敬悉。我们觉得你是我们的一个十分亲切而又可尊敬的朋友与革命的同志,并不觉得你是‘坐享优待’。先生的行止与工作,完全依照先生的健康、兴趣来决定……先生所提回黔并工作的计划,如果已下决心并认为这样更好些的话,我是全部同意的……这完全因为先生是一个奋斗的人……”(《毛泽东写给周素园的信》,载《周素园文集》)

周素园离开延安前,毛泽东来看他,说:“周先生,你虽没有入党,总是红军的一员,交情如此,不可以不知道历史,行前你可否简单的写一点留给我。”次日周素园送了自传过去,毛泽东复信说:“你以往的已足自豪了,今后更辉煌的将来应该是我执笔来补写。”(《周素园文集》)

对于周素园为什么要离开延安,不了解的人有各种猜测,更有人表示不理解:“安居延安,等待将来的居功优待不好吗?为什么要自讨苦吃?”但周素园不是有这样思维的人。回眸他的人生,每当经历历史的危机时刻,只要他认准的道路,他总身当其先,将自己的生死置之度外。辛亥革命时冒死进入巡抚署是如此,红军在最困难境遇时毅然随军长征是如此。由此就不难理解,他为什么要在七七事变后主动请缨返回西南工作。

周素园勤学、善思,更有极强的行动力。笔者通读他的有关著作,看到的是他一生都在奋力行动,一生都在以身躬行。毛泽东主席在回信中称赞他“是一个奋斗的人”,确实是对他最中肯、最贴切的评价。

1937年10月21日,周素园以八路军高级参议的身份,带着毛泽东、朱德的亲笔信踏上返回西南的旅程。他离开红军大部队,成为带着特殊使命单兵作战的孤勇者。这一次,是他一个人的“长征”。

他先到重庆,与国民党重庆行营参谋长贺国光联系,商议释放红军战俘和其他被关押的“政治犯”问题,贺国光只敷衍而拒绝会晤,他三次致信贺国光,终未果。

然后到成都,在这里他受到刘湘的礼遇,聘他为省政府参事。四川的上层各界人物知道他从延安来,十分感兴趣,纷纷在各种场合与他会面。周素园向他们介绍延安的情况,宣讲共产党的政策、主张。受到他的感化,四川代理省主席邓汉祥允汇法币四万元资助陕北公学,省动员委员会的张澜、胡景伊等则把他带去的彭德怀论游击战争的小册子大量翻印送给群众阅读。

由于肩上负着使命,他不久又赶到昆明。“云南王”龙云对他起初热情,来前为他购买机票,到后又留他暂住。

其间,他购买了大批云南白药径寄八路军办事处主任林伯渠,再转寄前线救治伤员(款项由云南著名爱国人士郑一斋捐助)。

同时,他介绍了进步青年朱家璧、雷龙、张子斋等前往延安。

在昆期间,每天造访他的不下20人。他像在成都一样,对他们传播共产党的政治影响。由此,云南当局对他已心怀敌意,更是“惹恼了那延客的主人”,终于拉下脸来下了逐客令。

他的行动不再自由。这个“从延安来的人”走到哪里都被认为是共产党的一座“宣传标”,都受到严密监视和恐怖威胁。周素园要求他们监禁、枪毙自己,这些人又不干。

最后当局逼他“回家养病”,他不得已回到毕节。

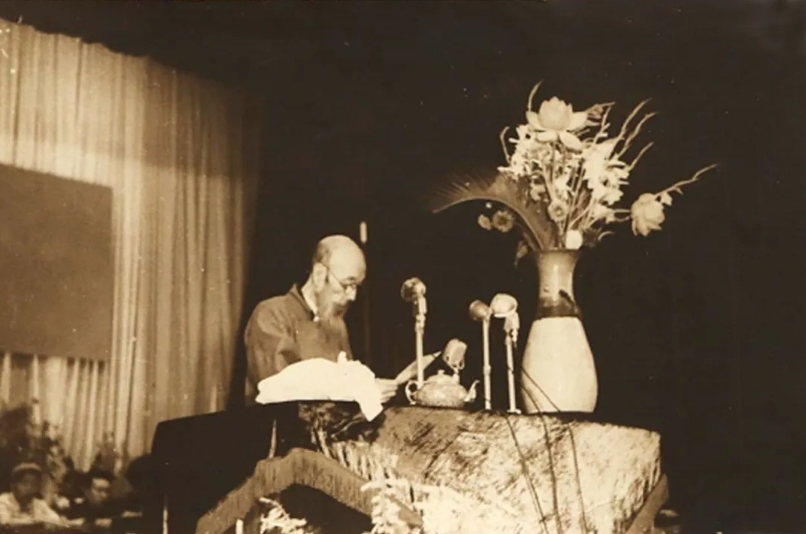

20世纪50年代周素园在贵州省政府会议上

此后,他在严密监视下度过了最黑暗、最艰难的12年,直到1949年第二次在毕节老家迎来了解放军。1950年,他被任命为贵州省人民政府副主席、第一任副省长。1958年,在贵阳病逝。

「本文刊于《文史天地》2025年第4期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技