清代贵州兴义府——

“改土归流”诞生的“府治”

□文/图 王先启

古代地图中,贵州黔西南地处偏僻,地形复杂。明代以来,区域内各地方曾分属黔、桂、滇三省,界线错综复杂,管理权责不清,土司各据一方,民风彪悍,相互之间争权掠地,导致争界仇杀屡见不鲜,各种纷争不断,成为地方不稳定的主要因素。这些现象,直至清朝“改土归流”实施,南笼府(兴义府最初的府名)设立后,方才有所改观。

清雍正二年(1724),广西泗城府(府治在今广西百色凌云县)西隆州(今广西隆林县一带)古障地方土目王尚义等与贵州普安州(今盘州市一带)捧鲊(今属兴义市)地方之苗目阿九等,互争歪染、乌舍、坝犁、鲁磉等寨,双方兵戎不断,严重扰乱了当地的安宁。雍正四年(1726)八月,安笼镇(总兵署在今安龙县)总兵蔡成贵为此专门上疏,引起了朝廷的重视,着贵州、广西两省派专员及时处理。因广西泗城府辖区北境与贵州南笼厅(厅治在今安龙县)、普安州犬牙交错,且泗城府实际为土司所控制,几乎是官府管辖的真空地带,地方官员因循土司自行解决的惯例,不愿插手,借故拖延,案件久不能结。

雍正四年(1726)十月以后,主张“改土归流”的鄂尔泰得到重用,升任云南、贵州两省总督。鄂尔泰率先向异常凶悍、将焚毁劫掳视为惯常且敢公然向官兵挑衅的广顺长寨土司发难。他分兵三路进剿,一由谷隆,一由焦山,一由马落孔,焚其七寨,但未获首逆。于是,令总兵石礼哈继续进兵,攻克长寨,“尽歼首从”,缴获弓弩4300余、毒矢3万余,皮盔、皮甲、刀标各数百,随即“建参将营,分扼险要,易服瘫发,立保甲,稽田户。”并设长顺厅(今长顺县),派流官治理。贵州的“改土归流”由此拉开大幕。

鄂尔泰“改土归流”首战告捷,又被雍正帝加封为广西总督。春风得意的他决心彻底惩治广西土司,平息贵州、广西两省界线纷争。泗城土知府岑映宸得知消息,匆忙派兵四千驻守红水河北岸,严阵以待。

雍正五年(1727)三月,鄂尔泰与侍郎李绂、巡抚李良圃聚于南笼厅会商,对岑映宸采取恩威兼施的策略。经过多番招抚,又迫于大军压境,岑映宸心生惧意,终于解甲乞降。鄂尔泰将其革去世职,遣回渐江原籍安置,泗城府土司一家独大的历史彻底终结。

此后,周边民众纷纷拥护“改土归流”,主动向鄂尔泰献粮贡秣,组织自卫力量,配合官军打击劣司,广西“改土归流”如火如荼推进。

鄂尔泰乘势而上,实地勘查贵州、广西两省边界地形地势,为解决两省土地争夺悬而未决案、明晰区域权责、派遣流官管理作好准备。

红水河是珠江干流西江的上游,位于南盘江与北盘江的交汇之处。红水河(含上游的南盘江)之南岸是广西,北岸是贵州。然而,河北岸的上江、长坝、桑郎、罗斛等甲共计十六甲却属广西泗城府,罗烦、册亨等甲共计四甲半零二十二寨也属泗城府西隆州,广西官员想要管理这些区域,需跨江而来,有点鞭长莫及,而贵州官员想要管理,又超出了本省的权属。况且,这些区域居住的大多是土著苗民,实际上受到土司的控制,直接导致泗城府辖区北境与贵州南笼厅、普安州仇杀、劫掠、纷争不断。

经过仔细分析,鄂尔泰上疏朝廷:“臣等会看得广西西隆州泗城府与贵州普安州南笼厅、永宁(今关岒县)、定番(今惠水县)二州地方俱犬牙相错,土苗杂居,以致争占地土,互相仇杀,积案不清。”阐明纷争原因,请求两省划江而治,让疆界分明,不再混淆。

鄂尔泰认为,西隆、泗城江北地方应割隶贵州,且这些区域“南北约三百里,东西径六七百里,地既辽阔,民复凶悍,若止归并附近之黔属州县管辖,不但鞭长莫及,且恐向有仇隙,各图报复彼此不能相安,应请于泗城对江之长埧地方设立州治”。建议增添一名知州,并且设一名专门的吏目辅助,一名学正专门负学正导。东北罗斛四甲与贵州定番、永宁二州相连,民风彪悍,山谷溪流尤其险峻,应该设置一名州判,并且让其分管桑郎甲,就驻扎在罗斛甲的地方,西隆州所划分的四甲半有余,除了罗斛一甲剥弼,下甲与州治相近外,册亨、龙渣二甲,巴结半甲剥弼,上半甲相距遥远,而册亨尤其难以治理,应该设置一名州同,就将龙渣、巴结等甲让其分管,驻扎在册亨甲的地方。原贵州所属的董家旗、尾洒村、龚赵二家屯、李家屯、坡哈寨、朾村寨、金井寨、坝草寨、朵万寨、罗帕寨、罗王村等十处,向东一线穿入泗城的腹地,非常错杂,应该将这十寨一并归新设的知州管理。这便是永丰州(今贞丰县)的由来。

鄂尔泰深谋远虑,不单单为平息纷争,更考虑到地方的长治久安,推动驻扎官兵,增加军事威慑,巩固“改土归流”成果。他明确提出:“新改流地方又属两省交界,尤藉兵威,应设守城游击一员,守备一员,千总一员,把总二员,兵五百名,以游击并千总一员兵二百五十名防守州治,以守备并把总一员兵一百五十名防守州同所治,以把总一员兵一百防守州判所治。”

当时,贵州西南地区大多由安顺府官理,鉴于安顺府本来就管辖着三州五县,辖下的南笼厅地势广阔,以前就已经顾不过来,现在如果再管辖新设的一个州,又增加了数百里的地域,更难以兼顾。鄂尔泰果断提议增设府治。“除镇宁、永宁二州,普定、安平、清镇三县仍听安顺府管辖外,并请将南笼所属地方改为府治,添设知府一员,经历一员,仍留南笼通判为之佐理,将附近之普安一州,安南(今晴隆县)、普安二县,并新设之一州,俱归南笼府管辖,则盘査仓库批审案件得免往返稽迟,便于督催起解,庶两府分治事可无悞。”就这样,雍正五年(1727)七月,南笼厅升格南笼府(府治在今安龙县),开启了黔西南180多年的府治历史。

福建晋江人黄世文被朝廷选任为南笼府第一任知府,于次年四月到任后,修文庙,建试院,创府署,注重民众的安抚和教化,政绩颇著。于雍正九年(1731),被提拔为贵东道。他留下的《南笼八咏》(又称“南笼八景”)组诗广为流传,成为府城“地标”。

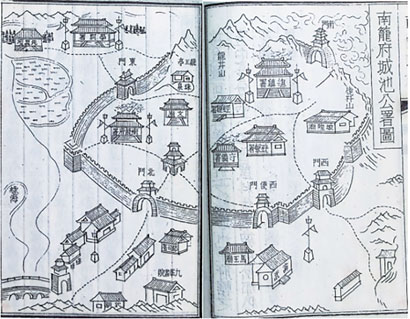

南笼府城(今安龙县城)最初周长二百八十七丈一尺,高一丈四尺。规模狭窄,府衙、仓库、监狱都在城外北角。乾隆七年(1742)根据实际需要扩建,将旧城包括在内。新城周长一千二百零三丈,计七里三分,高一丈五尺,墙脚宽一丈,顶部宽七尺,女墙高八尺,共有一千二百零三个垛口,有五个城门,东门叫聚奎,西门叫怀远,南门叫从风,北门叫拱辰,还有一个是西便门。有五个城楼,高阁凌空、屋檐高高翘起,非常宏伟壮丽。

乾隆十四年(1749),本着便于管理的原则,南笼府永丰州所辖罗斛改隶定番州,转属贵阳府辖区。

这一时期,“改土归流”对南笼府的社会安定和经济发展发挥了一定的作用,但土司制度并未得到彻底根治,转而以“土”“流”并治的形式存在,助长了地主和奸商的大量出现。他们与官吏及士官相勾结,对苗民进行残酷的掠夺、压榨和欺凌,大量兼并苗民土地,使其“尽成佃户”,同时又用高利贷进行盘剥,甚至借谷一石,不出一月竟收三五石之巨,从而给苗民带来了极大的苦难,激化了社会矛盾。

嘉庆二年(1797),乘贵州巡抚冯光熊率安笼镇总兵出征湘西,南笼府全境清军武装空虚之机,不甘受到残酷压迫的洞洒、当丈仲苗青年王囊仙、韦朝元,“以木为契”,辗转召集各地民众揭杆起义。贵州省内及广西、云南的民众纷纷起来响应。南笼府知府曹廷奎、普安州判丁楷、册亨州同曾艾等在守城战中身亡,起义军声势愈发浩大。清廷大为震动,急忙派遣重兵弹压,王囊仙、韦朝元等义军首领最终不敌被俘,被押解北京杀害。

闻仲苗事平,太上皇乾隆随即作诗一首,根据诗中之意,嘉庆帝特令南笼府改名兴义府,永丰州改名贞丰州,用这种方式对守城有功的地方官吏表示褒奖。

嘉庆三年(1798),兴义府黄草坝设兴义县。十四年(1809),普安州升格直隶州,兴义县隶属普安州,不再归兴义府管辖。十六年(1811),兴义县又转隶兴义府。至此,兴义府共辖贞丰州及兴义县、普安县、安南县计一州三县。

1911年,辛亥革命爆发,在贵州自治社兴义分社的策动下,兴义府民众积极响应,推翻了清廷对兴义府的统治。

1913年,北洋政府“废府存县”,府城所在地设南笼县(今安龙县),兴义府成为历史。

兴义府因“改土归流”而诞生,加强了清朝统治者对黔西南的统治。期间,大量中原地区的汉族移民进入,带来先进的中原文化理念,促进了黔西南少数民族地区的开发和民族交融。特别是府治设立后,构建了从义学到书院到试院的教育体系,再加上涌现出了诸如晚清重臣张之洞之父张锳等“兴文重教”的贤能知府,使得黔西南的教育在这一时期有了一个质的飞跃,受到世人所瞩目。

然而,在清朝中后期,兴义府统治者日见腐朽,社会矛盾加剧,造成地方动乱不断,兵火不休。光绪年间的知府余云焕曾撰“红羊劫后,黄鸟集馀,到今日欲起疮痍,奈伤元气;抚字心劳,催科政拙,愿我民早完国课,共体时艰”楹联,描写兴义府遭遇兵乱后的萧条凄凉景象。事实证明,鄂尔泰企图通过“改土归流”期待长治久安的愿望只是一时的治标之策。直到解放后,土司制度方才彻底消失,社会主义制度的优越性让黔西南人民真正过上了安定和谐的生活。

兴义府留下的遗迹不多,但相关记载却不少,有《南笼府志》《兴义府志》《南笼续志》等史料,还有《兴义府竹枝词》等诗词文章。兴义府的出现,无疑增添了黔西南历史的厚重感,丰富了黔西南的文化内涵,更有助于对清代“改土归流”的研究。

南笼府城池公署图

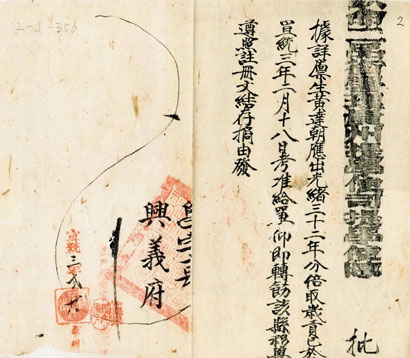

兴义府生员出贡文件

(作者系安龙县政协委员)