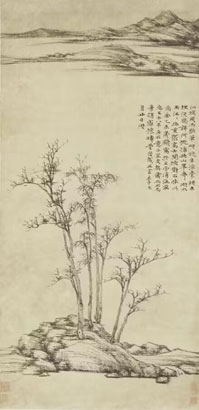

倪瓒和他的《渔庄秋霁图》

□赵立波

倪瓒的画,甚至简练到了找不见人。他的《渔庄秋霁图》仿佛只有用最深邃的目光才能读懂。

从宏观到微观,倪瓒用心触摸的笔端,记录下怎样的空灵与洁净。

倪瓒的出身可以说是相当繁华,却也因此使得他养得一身“洁癖”的毛病,明人何良俊在《四友斋匆说》中给予了回顾:“东吴富家,唯松江曹云西、无锡倪云林、昆山顾玉山,声华文物,可以并称,余不得与其列。”

按照何良俊的意思是,天下只有这四位真正的艺术家,而倪瓒名列其中。

公元1328年,倪瓒的哥哥去世,一大堆家产和珍贵藏书归入倪瓒名下,于是他就建了一座藏书楼。里面有多好看呢?连《明史》都给出了高度关注:“古鼎法书,名琴奇画,陈列左右。四时卉木,萦绕其外。”而倪瓒本人则形容其整体风度:“乔木修篁蔚然深秀,如云林一般。”因此这个颇为雅致浪漫的名词成了他的名号。

从此,他的书房之中不断推出各种名画,譬如本文所说的《渔庄秋霁图》。

秋天的雨在渔庄附近洋洋洒洒地下完后终于天朗气清,惠风和畅。在这幅画里,他用了心思将自己的全部笔法都用了进去。

他不愿意让人介入到山水中,干扰那个纯净、和谐、自足的自然世界。这一点也与黄公望不同,黄公望在画论中特别强调,“山坡中可以置屋舍,水中可置小艇,从此有生气”。倪瓒的画,水中不见小舟,山中亦少见屋舍,《容膝斋图》中有一个草庐,但那草庐也是空的,草庐中的人去向不明。有人问他,为何山水中不画人物,他回答:“天下无人也。”

此图近景陂陀一片,五六株杂树如文士君子一般屹立其间,高洁清旷。中景湖水淡荡,空明澄净。远处几层矮坡,起伏有致,淡墨轻岚,没有一丝人迹,没有一声鸟语。该图静与道契,寂如枯禅,意境荒疏简远。

这是他55岁的力作,从人生阅历和艺术成熟角度,属于巅峰作品。尽管他的精品很多,却不妨人们以这幅画感受倪瓒的人生境界。

他的生活是什么样的呢?在给朋友的书信中,他说:“群山相缪,空翠入户。庭桂盛发,清风递香。衡门昼闭,径无来迹。尘喧之念净尽,如在世外。人间纷纷如絮,旷然不与耳目接。”以此可见,倪瓒的才华不仅仅局限于绘画,他是典型全面的文学高士,随意起笔便觉风采飘散,下笔之间,就闻耳边生风。

为什么要把《渔庄秋霁图》画得这样完美呢?因为那是倪瓒给自己寻找的家,一个可以永远安放自我灵魂的地方。

他吸取了黄公望的平淡笔法,让人想到他的心是那么的静,就像山里的烟岚,在无风的时候,就那么静静地停在山林的上方,一动不动。这也刚好暗合了他的号——云林。他下笔用侧锋淡墨,不带任何神经质的紧张或冲动;笔触柔和敏锐,并不特别抢眼,反而是化入造型之中。

倪瓒自幼饱览经史,工诗文,善书画,谙熟音律。性情孤高,一生不做官。40岁前,过着富裕而风雅的名士生活。元末,农民起义风起云涌,他卖田产,疏家财,弃家隐遁于太湖。后半生的20多年,他浪迹宜兴、常州、吴江、湖州、嘉兴、松江一带,寄居田舍、佛寺,或以舟为家,随水漂泊;但仍勤于书画,以寄情怀。

从画的风格来看,其山水胎息于董源矾头雨点,坡石走向横势,石上横施披麻,皴法清逸。由董源山水平远,又结合江南太湖一带的岩石,变化其法,创折带皴,别具新意。树木喜作枯树,以枯笔擦之,墨色浓淡、干湿富有变化,显得滋润浑厚。

公元1372年,是大明王朝创立的第四个年头,倪瓒已经67岁,这一年正月,倪瓒为老友张伯雨的自赞画像和杂诗册题跋,称赞“诗文字画,皆本朝道品第一。”“虽获片纸只字,犹为世人宝藏。”

《渔庄秋霁图》本来就是一张“无人山水”,空旷得让人觉得自然本来就是如此寂寥而厚重。

他不希望这处山水被人过多打扰和污染,于是他用笔墨缔造了这一精神上的山水帝国,只属于他自己的世界。

“山川是未受人间污染,而其形象深远嵯峨,易于引发人的想象力,也易于安放人的想象力的,所以最适合于由庄学而来之灵、之道的移出。于是山水所发现的趣灵、媚道,远较之在具体的人的身上所发现出的神,具有更大的深度广度,使人的精神在此可以得到安息之所”(《中国艺术精神》)。

文征明对他很是赞赏:“倪先生人品高轶,其翰札奕奕有晋宋风气。”董其昌说他“古淡天真,米痴后一人而已。”

甚至有明一代,能否拥有倪瓒的真迹,几乎成了区分一个人是否高雅的唯一标准,尤其当“中国社会的性质于16世纪末到17世纪初即晚明时期出现了深刻的变化”,“商业经济迅速成长所带来的财富增长造就了这一时期涌现大批新的收藏者”(《画家生涯》)。

正是出于对人间权力的藐视,倪瓒的笔触才会像前面说过的那样平淡,仿佛他心中没有任何波澜。然而,“倪瓒也永远不会想到,他那‘平淡’‘孤寂’的山水风格将成为通行的象征符号。在与明清绘画及明清绘画批评之中复古潮流的汇合过程中,倪瓒被提升到一个极其崇高、少有古代的画家能与之匹敌的地位”(《时空的美术》)。

原因其实很简单,现实越是污秽残酷,倪瓒为人们提供的乌托邦图像就越有价值,“对许多明清画家来说,倪瓒的山水体现了终极的文人价值。他们在书斋里悬挂倪瓒的画作,或是在自己的作品中摹仿倪瓒的风格,以此表明他们与这位先辈超越年代鸿沟的精神上的契合。通过这些方式,他们在历史人物倪瓒身上找到了自己。”

显然《渔庄秋霁图》表达的正是倪瓒这样的内心独白。当大明的苦雨最终无情地泼洒在他的身上时,这位老人最终未能老死在画中的境界,让人看了他的画作为之喟叹不已。

《渔庄秋霁图》