编者按

7月16日,“2023成都双年展”在成都市美术馆开幕。该展历来有很高的关注度,今年在第31届世界大学生夏季运动会的“加持”下,更是人气爆棚。青春之美、运动之美与艺术之美、创意之美相互碰撞,让这场顶级艺术盛会吸引了世界的目光。

成都双年展始于2001年,每两年举办一次。相比2021年,这一届双年展的规模更大,来自22个国家和地区的235位知名艺术家,包括徐冰、隋建国、周春芽、何多苓、张晓刚、大卫·霍克尼(David Hockney)、白南准(Nam June Paik)等,共带来476件作品亮相展会。展览以“时间引力”为主题,包含“瞬间永恒”“瞻星成梦”“存在遥望”“空间感知”“凝视之思”“未来考古”“大地回声”“心之所向”“星链计划”九个展览版块,作品覆盖架上绘画、雕塑、影像、装置等多种类型,题材涉及科技与艺术、数据与艺术、生物科技、智能科技等多个门类的跨界混搭,并设有24个平行展。展览将展出到11月,为期近5个月的超长展期面向公众免费开放。开展后,成都市美术馆每天预留一万多个参观名额,依然经常呈现供不应求的火热局面,周末更是一票难求,完全是一场全民艺术嘉年华。本报梳理了九个版块的主题、主旨、呈现方式,及部分代表作品,以飨读者。

以艺术来提问、思考和寻求答案

——探展2023成都双年展

版块一:瞬间永恒

在艺术史中,瞬间和永恒都是历久弥新的主题。在经典艺术的创作中,材料的脆弱性使作品自创作之日起就被框定在时间的有限性中,然而作品所产生的精神性力量却能打破时空的壁垒,在一代又一代观赏者心中引发深刻的共鸣。于是,作品中凝固的瞬间既存在于当下,亦通向无尽的永恒。

《虚空现形——每一个人都是在场者》:作为展览中的视觉焦点,隋建国的这件庞大作品尺寸足有900cm×650cm×700cm。隋建国介绍,他通过抓住一块泥的方式,将手里本看不到的空间进行了塑形,经3D扫描之后再放大打印出来,作品由此诞生。隋建国认为,3D打印技术让人感受到世界的巨大进步,比如作品对手纹的表达,类似的细节充分展露出了手里丰富的世界。

《带阁楼的房子》:《带阁楼的房子》本为契诃夫所写的一篇短篇小说,讲述了一个充满理想主义的画家与在乡间相遇的一对姐妹——米修司及其姐姐所发生的故事。何多苓在1986年根据这本小说创作了连环画《带阁楼的房子》,共有44幅。

版块二:瞻星成梦

在过去的几千年里,天空、星星、太阳、月亮和太空一直是人类艺术、文学和文化的主题。本版块聚焦20世纪60年代以来,艺术与人类太空探索之间的相互影响与改变,并试图回答这样一个问题:当人类开始遭遇地球以外的世界,人类的艺术将发生怎样的改变?

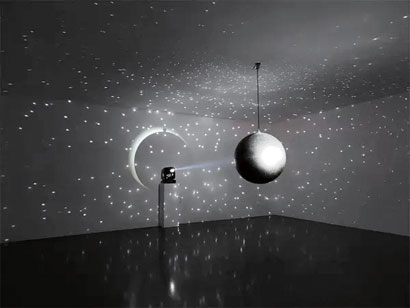

英国艺术家凯蒂·帕特森的《整体》以一个沉浸式的场域和旋转的球体展示了艺术家收集的人类历史中发生的日食图景,其背后是数百年间人类用以记录与观测这一天文现象的绘画、摄影与望远镜等。当步入其中时,观众可在光影交错中回溯“日食”是如何随着人类文明和科技的进步而被一步步想象、塑造、观测、记录与认知的。

版块三:存在遥望

艺术家们围绕“存在遥望”主题带来四十多件作品,将现在视为过往已至的未来,帮助人们拓展对所在世界复杂性的理解,并通过展现自然和人工生命体相互融合的生态系统以及技术实体与有机实体的共生栖居之所,预见人类的未来,同时以交互式装置、虚拟现实及人工智能等作品展示了媒体艺术的最新发展。

来自瑞士的艺术家组合AATB带来了一个挥舞着的机械臂,它不厌其烦地舞动着手中的泡泡网,试图“吹出”一个又一个泡泡。有趣的是,吹泡泡的童真之举让观众不自觉地向这个小小的机械臂投射孩童的性格与情感,想象它完成一个完美泡泡的雀跃,或是失败时的沮丧与不甘。来自现场的反馈无疑回应了该作品的创作初衷,即邀请观者思考“机械臂是否可以感受到吹泡泡的乐趣和愉悦”。但随之而来的联想则是,如果机器人开始脱离人类的情感投射,并自主地“雀跃”、“沮丧”与“不甘”,它将会变得更可爱,抑或是更可怕了呢?

版块四:空间感知

随着科技与社会的发展,空间的形式经历着认知范畴的演变,转化为融合了自然、历史、社会等多重因素的“空间性”,并由此引发有关人与空间关系的探索和反思。本版块邀请国内外不同地域、不同年龄阶段的建筑师与艺术家共同参与空间议题的讨论,将有关触觉、嗅觉、听觉的多重感知以诗性的语言和创作融入建筑空间、城市空间、虚拟空间、心理空间的材质、氛围与想象中。

英国雕塑的领军人物理查德·迪肯(Richard Deacon)带来《在海上》系列作品,以不锈钢雕塑呈现出起伏的波浪形态,既体现出传统雕塑在造型和形式上的美感,也通过现代工程技术,体现出传统与现代的巧思与技艺。

版块五:凝视之思

本版块旨在探讨“看”与“被看”的关系。参展艺术家们从“50后”到“80后”的年龄跨度显露出其背后的时代意识与巨变浪潮,“时代的凝视”与“凝视的时代”也呈现在作品之中,使“看”与“被看”形成了一种非固定的、可以相互转换的空间场域关系。置身其中,不禁思考,谁在凝视?谁正在被凝视?谁又是最终的凝视者?

方力钧的雕塑作品《2006》,由大约一万五千个头像组成了星罗棋布的视觉效果,每一个人物形象均是手捏成型,再铸铜、镀金。艺术家采取了有趣的、非主题性创作的方式,试图通过这组作品呈现艺术的人民性。

版块六:未来考古

本版块以宏观、历史性的态度,以人类文明的遗址与非物质的活化为背景,以古蜀文化与现实生活为起点,以成都的今昔与艺术创造的关联性为展开部分,建立虚拟与现实、当代与古典艺术的“对话”,进而形成多种维度、跨越时空的阐述与交流。

唐明修是我国传统漆艺当代表述的重要艺术家,带来的《游方之外》是一件黑色的脱胎大漆作品,曾在北京故宫午门展出。作品名称本身也包含了道家的时间观“恒道”——时间的永恒定性,游离于有限之外。

版块七:大地回声

土地、自然、历史、人文……是艺术永远需要思考的问题。“回声”作为这一版块的关键词,不仅通过艺术家的创作呈现自然与人的关系、历史与现实的关系,更希望以此引领大家共同去思考和探讨当下人类在生存中所面临的困境。

范勃的雕塑通过对“神像”的改造与视角颠覆——带上氧气管或眼镜,施以现代工业文明的不锈钢色泽,以及使塑像躺到或俯卧于地面,表达了人们一直固守的信仰与文明正在巨变的时代中无声消解。“神像”卧于地面,聆听大地深处文明与信仰的回声,在此恰好构成该篇章题眼式的存在。

版块八:心之所向

人心之念力,如万有引力一般具有强大的力量。但不同于万有引力把人束缚在地球上,人类能够肆意放飞自己心灵的想象。本版块的作品侧重从“眼耳鼻舌身意”等不同感官入手来展示人们对外界刺激的接受方式,以及进行自我疏解、疗愈的方式,鼓励人们关注当下、关注日常、关注自身,并学会在寻常生活中获得犹如面对艺术品时的快乐和满足。

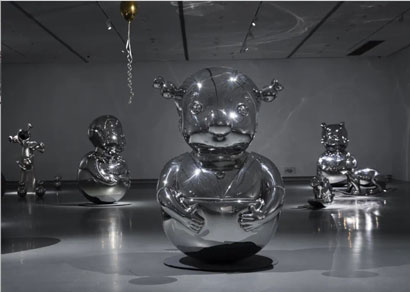

三毛说,天真的人,不代表没有见过世界的黑暗,恰恰因为见过,才知道天真的好。童心,是一种对世界的独特感受,是一种对生活的独特态度。所以无论几岁,都不要丢弃自己的童心。陆平原的作品将解构后的动画形象进行重组,以雕塑和电子显示相结合的方式呈现,唤起人们久违的童心,让人们感受到来自“心”的引力。

版块九:星链计划

“星链计划”的英文名为“Constellations”,是“星座”的复数形式。自古以来,人们就对恒星的排列很感兴趣, 并很自然地把一些位置相近的恒星链接起来,以形象的方式与他们神话中的人物或器具对应起来,这些想象的星组被称为“星座”。“星链计划”是一种关于链接的隐喻,每一件参展的艺术作品都述说着自己的故事,当它们聚集在这里,将结成新的网络,构成新的矩阵,获得新的意义,形成介于全球和地方之间的多元阅读和理解。

汪正虹的“不倒翁”系列作品是对人类精神的隐喻。当下,我们的世界进入结构性调整,一切顺理成章的事情都被重新理解,一切固定的关系都被打破,人们开始重新反思生活和生命的意义,以及我和他人、和世界的关系。一种存在主义哲思重新回归——人的存在的本质意义产生于“在动态中保持平衡的各种努力”。“不倒翁”就是她对于时代精神的理解。

延伸:24个双年展平行展

目前,24个遍布成都市的双年展平行展已陆续推出,共汇聚了500多位艺术家的近千件/组作品。成都本土重要的美术馆、艺术中心与机构,诸如A4艺术中心、蓝顶美术馆、四川音乐学院美术馆等,几乎都参与到了本次双年展的平行展版块。这些平行展各自有着独立的艺术议题与表达,是对成都本土艺术生态以及主题展版块的内容延伸,勾连了主展场的“星链计划”版块,形成了主题展与平行展及平行项目之间的多维度、多层次联动与互补。同时,本次平行展规模也创下国内双年展平行展之最。

汪正虹 《不倒翁系列之旺娃娃》 不锈钢雕塑

范勃 《寓言的预言》 综合材料

凯蒂·帕特森 《整体》 混合媒体

“未来考古”展览现场

刘昕 《轨道编织者》90分钟非连续零重力环境表演

何多苓 《带阁楼的房子》 布面油画

(整理:万里燕)