“二次革命”后黔中英豪的反袁复辟斗争

□厐思纯

袁世凯窃取辛亥革命的果实后,复辟帝制的野心愈加明显:他于1913年派人刺杀了国民党理事长宋教仁,并在取得“善后大借款”后,发动内战,镇压了孙中山领导的“二次革命”,之后又解散国会,篡改约法,实行独裁专制。1915年5月,袁世凯不顾全国人民反对,接受日帝企图灭亡中国的《二十一条》,12月又冒天下之大不韪宣布次年为洪宪元年,准备即皇帝位。

面对袁世凯称帝的野心,梁启超、蔡锷、王伯群等曾于1914年在京秘密会晤,一致认为袁世凯此举必遭中国人民的坚决反对。为了挫败袁世凯的复辟美梦,大家将反对袁世凯反动政府的基地锁定在云南、贵州两省。这基于以下理由:一、梁启超是贵阳的女婿,其妻李慧仙是前清礼部尚书李端棻的堂妹。李慧仙的表弟何麟书及亲戚任可澄均是贵州政坛重量级人物,与掌握军事大权的护军使刘显世既是亲戚又交谊甚深。加之贵州巡按使戴戡是进步党的重要成员,足以影响并制约刘显世;二、刘显世的政治态度虽然暧昧不明,然而其弟刘显治,外甥王伯群、王文华均拥护共和,反对帝制。他们可以直接向刘显世进言,使之改变立场,勿逆时代潮流而行;三、蔡锷原任云南都督,在滇军中威望甚高,其部属在云南实力雄厚。加之蔡锷有恩于刘显世,刘崛起黔中与蔡当年的支持不无关系,刘不敢贸然对蔡翻脸,公然与之为敌。

按照商定的计划,王伯群先回黔筹划反袁武装。1914年5月,王伯群回到贵州后,立即将在京密商的情况告知王文华与贵州巡按使戴戡。戴戡当即说道:“愿唯梁、蔡二公之命是听。”王文华则忧虑地表示:“自滇军入黔后,贵州兵力空虚,能够行军打仗的,只有新建陆军第一团。”

王伯群听后不以为然地说道:“一团之力岂能担艰巨?贵州是一个省,至少应建一个师。根据目前情况,必须扩建六个团,才能备省防,应外变。”兄弟取得共识后,王伯群立即向护军使刘显世建议扩充军队。刘采纳后,将筹建之事交王伯群、王文华兄弟办理。

得到刘显世的大力支持,王伯群心中有了底,但鉴于扩建军队需要大量的军事教官和管理人才,而这些人不是一朝一夕能延揽到的。当其将心中的困惑告诉弟弟时,王文华告诉他:“我团副团长卢焘系云南讲武堂出身,同学甚多,已托代为物色。”

卢焘不负所托,约得同学李雁宾、胡瑛、范石生、洪鹤年等十余人来黔效命。由于这些军事人才的加入,王伯群兄弟如虎添翼,开始着手建军事宜。次年春,在六团新军建成的基础上,王伯群兄弟成立模范营,由卢焘兼任营长,旨在培训基层干部。之后招生及抽调青年军士入营训练,然后分配到各团充任连排级干部。军队有了坚定的领导层,加之各级干部尽职尽责,军令畅通,上下一心,黔军由此壮大,成为之后西南地区护国运动中一支主要的军事力量。

是年8月,拥护袁世凯复辟帝制的御用团体筹安会粉墨登场,宣称“以筹一国之治安”,为袁世凯称帝进行鼓吹。梁启超立即发表讨伐帝制的檄文《异哉所谓国体者》,对其复辟阴谋严加痛斥。

袁世凯毕竟老谋深算,他十分清楚梁启超与蔡锷的师生关系,亦深知蔡锷出众的军事才华,认为打击梁启超的有效手段,莫过于先将蔡锷监控起来,切断其与梁启超的联系,这样才能制约进步党人。

对梁启超来说,只有让蔡锷脱离袁世凯的控制,回到云南武装对付袁世凯,才能挫败复辟逆流。经过深谋远虑,梁启超决定派时任国会众议院副议长的进步党人陈国祥援救蔡锷。

是年11月中旬,王伯群、戴戡到京。正当袁世凯忙于称帝无暇他顾之时,陈国祥冒着生命危险,摆脱特务的监视,安全护送蔡锷到达天津。在梁启超的主持下,一场反袁护国的运动就此展开。

历史上把参加这次会议的七人称为“天津会议七君子”。他们是:梁启超、蔡锷、汤觉顿、王伯群、陈国祥、戴戡、蹇念益。值得一提的是,“七君子”中,贵州占四人:王伯群(兴义籍)、陈国祥(修文籍)、戴戡(贵定籍)、蹇念益(遵义籍)。

在会上,大家提出对云南方面的看法,认为云南都督唐继尧态度虽不明朗,但滇军中大多数军官愿意反袁;贵州则因执政者(指刘显世)梗阻,颇以为虑。为了打消大家的顾虑,王伯群说道:“伯群自去夏由京返黔,与舍弟文华及诸同志经一年来的努力,已经建成新军六个团,部队虽成立不久而士气旺盛,若执政者,文华能左右之,并已派李雁宾赴滇与滇军中下级取得联系,相约一致行动。”经此一说,众虑顿释。蔡锷当即表示:“吾今乃知君昆季(兄弟)非常人也。黔省既有把握,吾决冒险入滇。”

会议决定:“云南于袁氏称帝后即独立,贵州则越一月后响应,广西则越两月后响应。然后以云贵之力下四川,以广西之力下广东,约三四个月后以会师湖北,底定中原。”

会议还决定派王伯群先回滇、黔作好起义准备,并负责策动贵州起义,蔡锷负责策动云南起义,梁启超负责广西。临行前,蔡锷亲笔写一信劝唐继尧反袁,由王伯群面交。梁启超将亲笔草拟的反对袁世凯称帝的通电、檄文交王伯群带去,以备不时之需。

会后,王伯群离天津赴上海,乘轮船经香港、越南入滇。与此同时,在日本人的帮助下,蔡锷绕道日本,到香港与戴戡会合后,再转赴云南。

是年12月14日,王伯群安全抵达昆明。这时袁世凯已于两天前宣布登基。次日,王伯群会见唐继尧时,面交蔡锷的手书,并详细介绍“天津会议”的内容。然而慑于袁世凯强大的北洋军,唐继尧仍举棋不定。17日,李烈钧、熊克武、方声涛等到达昆明,与王伯群会商,共同促唐反袁。迫于云南军民反对袁世凯复辟的浪潮,唐继尧表态:“俟蔡锷到滇即起义。”

12月19日,蔡锷与戴戡到达昆明,立即与唐继尧主持军事会议。在22日的第五次军事会议上,王伯群、任可澄、戴戡参加了歃血为盟的宣誓。25日,蔡锷、唐继尧、李烈钧、任可澄、戴戡、王伯群等在云南通电反对袁世凯称帝,并组织护国军讨伐袁世凯,从而揭开了护国战争的大幕。

正在这时,刘显世已接受了袁世凯所封的一等男爵。得知云南起义的消息后,他立即派所谓的民意代表兼程赶赴昆明,企图劝阻护国军不要进入贵州,并责令堂兄刘显潜布防威宁、水城、盘县一带,以防护国军取道贵州抗击北洋军。

得知刘显世动向后,王伯群于12月底赶到兴义,拜见刘显潜,对其晓以大义,诉诸利害,恳请认清形势,勿与护国军为敌。刘显潜推说决定权在贵阳的刘显世,叫其前去贵阳交涉。王伯群见对方虚与委蛇,便明白地指明:“蔡锷已亲率护国军由云南宣威出发,直趋贵州威宁、毕节,戴戡亦已出发往盘县,形势紧迫,若必须俟甥到贵阳请示,则舅父之巡防营必将为护国军所击溃。”刘显潜是聪明人,自然不敢以卵击石,最终同意撤防让路。

刘显世不肯服输,仍然图谋防堵护国军入黔。这时,袁世凯所派的贵州巡按使龙建章,因慑于贵阳社会各界反袁情绪而潜逃。刘显世于是保荐刘显潜继任。

1916年1月23日,王伯群由兴义赶到贵阳,立即偕王文华去见刘显世,向其明白指出:“湘西袁军已压境黔东,重庆的袁军亦进逼黔北,万全之计,惟有迅速发兵,拒袁军于省外,则黔危可解。若再迟疑,待袁军入境,贵州将不堪设想。”听后此言,刘显世立场有些松动,但为自己的政治利益考虑,仍表示观望。他说道:“古语云:‘不为戎首,不为祸始。’如此大事,不宜操之过急,须看全国大事如何,然后发兵不迟。”

次日,戴戡返筑,再次劝说刘显世出兵反袁。刘显世答以“召开军事会议决定”。1月25日,刘显世在其官署主持召开军事会议。在参加会议的人中,反战派占绝对多数,他们是护军使刘显世、秘书长熊范舆、政务厅长何麟书、财政厅长张协陆、顾问郭重光;主战派仅王伯群、王文华兄弟二人。会议开始后,双方展开激烈交锋,气氛顿时紧张起来。郭重光反战尤力,他说道:“袁世凯练兵几十年,兵多将广,他把全国都统一了,我们区区贵州与之相抗,无异以卵击石,决不能轻举妄动,招来灭门之祸。事楚事齐,皆非良策,只有自保才是上策。”听到这里,王文华再也抑制不住心中的怒火,愤然而起,拔出手枪,往桌上一击,呵斥道:“袁世凯毁弃约法,背叛民国,妄自称帝,实属国人皆曰可杀、人人得而诛之的乱臣贼子。今日所议者,惟有发兵讨贼耳,敢有附逆者,决先手刃之!”此言一出,会议厅顿时沉寂,反战派面面相觑,惊恐不已,不敢再有异议。最后,会议决定,即日宣布出兵讨袁。

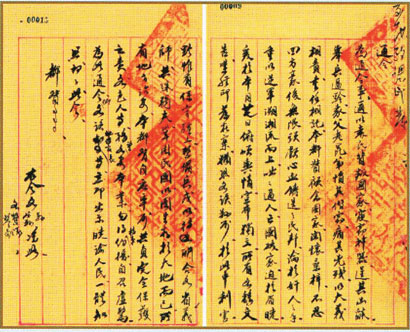

1月27日,贵州宣布独立,向全国发布《讨袁世凯檄文》。刘显世出任贵州督军兼省长后,接连发布三份文告,其中一份这样写道:“袁氏纵其二三鹰犬,伪造民意帝制自为,中外同羞,天下共愤……黔惟有保守疆土,整备兵戎,以待联合各省义师,共诛独夫,巩固民国。”之后,刘显世将黔军六个团编入蔡锷领导的第一军右翼东路支队和北路支队,并任命王文华为东路支队司令,王伯群负责协助弟弟出兵湘西抗击北洋军。

熊范舆是拥袁派的重要人物,反战失败后,他利用自己兼任中国银行贵州分行经理的身份,密电北京总行批准将库存的大批兑换券(可兑换银元)裁角作废,致使黔军出发前无券可领。之后,他又电告设在安顺、兴义、遵义、毕节、榕江等地的代理处,借口“恐为军民俶扰(骚扰之意),停止兑换银元,”企图使出兵讨袁大业功败垂成。

面对严峻形势,王伯群立即沉着应对。他建议刘显世在遵义、黄平、镇远开设兵站兑换所,由贵州财政厅向中国银行贵州分行借准备金四万元,以供北路、东路护国军兑换。这一措施,不仅解决了贵州护国军的军饷、战费问题,而且挫败了熊范舆的阴谋,从而为贵州护国军出师川、湘取得胜利创造了条件。

1916年2月3日,王文华率东路护国军分兵三路入湘西,占领晃县,至17日,东路军先后攻克黔阳、洪江、沅州、麻阳等县城,取得了湘西之役的辉煌胜利。

3月22日,迫于云南、贵州、广西、广东、浙江等省先后独立的严峻现实,加上亲信部属纷纷倒戈,袁世凯感到心力交瘁,难以撑持下去,无奈之余,宣布取消帝制……

贵州反袁独立通令(局部1916年1月27日)

护国运动云南起义时的主要领导人合影,中为蔡锷,左一为云南巡按使任可澄,右一为云南督军唐继尧。(1915年12月25日)