千里苗乡的国家级非物质文化遗产

——话说苗族吊脚楼建造技艺

□张希才

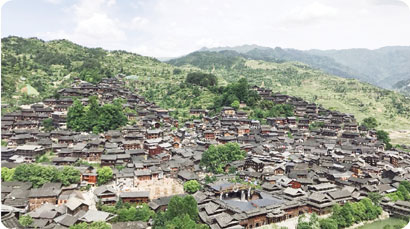

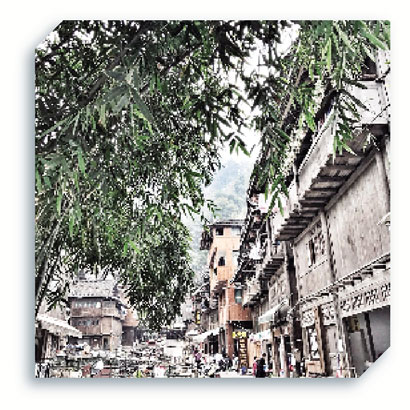

当你走进雷公山脚下的雷山县苗族村寨,首先印入眼帘的就是崇山峻岭间那一栋栋精致的苗家吊脚木楼依山而建、鳞次栉比、错落有致,小楼屋顶置盖上了小青瓦,置纳明窗,宽敞明亮。吊脚木楼是苗族的传统建筑,是苗族地区特有的古老建筑形式。因贵州特殊地貌,一般都依山而建在倾斜度较大的山坡,前半部分则以木柱支撑,形成吊脚柱,故称之为“吊脚楼”。

吊脚楼分为半吊脚和全吊脚两种形式(看地基建筑,宽敞的屋基可全吊脚,屋基有限的只需半吊脚),吊脚楼一般建一栋四榀三间。三层楼:下底层,隔成几格猪、牛圈、鸡笼作家庭饲养牲畜和堆放一些常用的生产农具。第二层,在房屋两头各搭配三根木柱,间宽两米左右,修一条走廊通道,进入正中堂屋,在中堂屋外侧安有苗语称为“阶息站”的“美人靠”;堂屋又是迎客厅,佳宾亲朋到来,常在此间摆上长桌,设宴款待;另一头隔成两间,后面一间设厨房,前面一间设大米、菜类和生活用具保管室;在第一间和第三间房屋中间留一条通道,便于串通大门和厨房,两边隔成4个房间。第三层,留一间存放粮食和杂物,两间隔成3至4个客房及小孩学习活动室。为了防火安全,有的农户把“老虎灶”木装厨房改为“洋厨房”并设一个烟冲,上顶铺设水泥板作晒谷物,夜间可纳凉休息,观星赏月。

据当地老木匠介绍,苗寨吊脚楼的基本特征是富于活力,天人合一。苗家人迁入这里后,为了适应这里的自然条件,为了自己的繁衍生息,留下平地作耕种用田,选择在30-70度的斜坡陡坎上建造住居。在传承传统干栏式建筑的基础上,创建了穿斗式木质结构吊脚楼。这种结构形式具有很多优势。一是结构简单而稳固性强,它是以柱、枋为基本构件,通过穿斗形成完整空间。二是充分利用当地木材及其强度的特点,采用穿斗结构,用小材可以盖大房。三是既节约了耕地,又适应于山地斜坡建屋,并具有良好的通风防潮效果,典型的天人合一。 建筑的整体框架全系榫卯衔接,一栋房子需要的柱子、屋梁、穿枋等等有上千个榫眼,木匠从来不用图纸,仅凭着墨斗、斧头、凿子、锯子和各种成竹在胸的方案,便能使柱柱相连、枋枋相接、梁梁相扣,使一栋三层木楼巍然屹立于斜坡陡坎上,足见苗族民居建筑工匠的工艺水平。

不识汉文的苗族木匠,在建造民居时却能把高深的力学建筑原理和普通的几何图形运用到实际的建造工作当中。吊脚楼从外看上去是长方形和三角形的组合,呈现出的是稳定而庄重的普通几何图形,带给人以典雅灵秀的同时还蕴含着挺拔健劲的感觉。柱、枋、梁、檩,互为垂直相交,构成一个个在三维空间上相互垂直的网络体系,从而奠定了长方形结构的基础,然后逐个延展组合而成整个屋体,这样就组成了三角形这一最稳定的结构。从横向观看,房屋的上部、中部和下部由一个三棱体和两个长方体组成。这样建造,除了结构上的稳定得到保障之处,在视角艺术更显得端庄稳重。吊脚楼在虚实对比关系上,显现了和谐统一、相得益彰的整体效果。断面纤巧的木结构穿斗式构架已极轻灵,苗居半边吊脚楼突出“轻”的效果。“悬虚构屋”,架空而立,上实下虚,对比强烈。建房习俗具有浓厚的民族传统宗教色彩,在备料、发墨、上梁等工序之时都需要祭祀而且有很多禁忌。

据了解,苗寨吊脚楼营造技艺是贵州省黔东南州雷山县地方传统手工技艺,国家级非物质文化遗产之一。苗寨吊脚楼由“巢居”形式衍变而来,用竹、木搭建的建筑下部呈镂空形态,被称为“半干栏式”木结构建筑,该建筑类型以少数民族聚居区为主。2006年5月20日,苗寨吊脚楼营造技艺经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2019年11月20日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,雷山县非物质文化遗产保护中心获得“苗寨吊脚楼营造技艺”(西江千户苗寨)项目保护单位资格。

西江千户苗寨历史悠久,相传始建于汉文帝时期,距今已有2000多年,在这里较完整地保留了苗族的原生态文化和传统建筑,至今仍有苗家传统木质吊脚楼1300多栋,是全国最大、最典型的吊脚楼建筑群落,被誉为“苗族的建筑博物馆和民俗博物馆”,是研究苗族历史与文化的“活化石”。近年来,雷山县坚持以“人人都是文化主人,个个参与文化保护,家家成为民俗博物馆,户户都是文化保护场所”为落脚点,重视少数民族原生态文化的开发、传承和保护工作,力争把西江千户苗寨打造成全国知名旅游景区和国家级5A旅游景点。为充分调动西江景区内村民自发保护苗族原生态吊脚楼的积极性和主动性,雷山县于2009年出台了西江千户苗寨民族文化保护补偿办法和评级奖励办法,奖励经费从每年西江景区门票总收入中提取18%的比例资金进行“分红”,把所得的分红按照建筑保护评级高低兑现给广大农户,极大地激发了群众自发保护年代久远、风格独特的苗族原生态建筑物的主动性,为推进雷山开发民族文化旅游、打造世界苗族文化旅游目的地作出了重要贡献。

王 吟 摄