沙滩莫氏与《唐写本说文木部》残卷

□文/图 胡 朔

《说文解字》是东汉时期许慎(字叔重,今河南人)历时二十一年,于建光元年(121)完成的中国首部字典,书中归纳有汉字540个部首,录有10506个汉字。所创造的字典体例,使中华汉字的形、音、义趋规范和统一,也是我国第一部研究汉字的著作,保存了汉字古文、籀文和小篆的原貌。

但是,许氏之著早以散失,之后人们常用的《说文解字》版本是南唐徐锴和南宋徐铉所著的修定版,世称“大徐本”“小徐本”。这一记录直到清代同治元年(1862),黔北沙滩人氏莫祥芝在安徽省黟县发现《唐写本说文木部》残卷后才被改写(以下简称《唐写本》)。后经版本目录学家莫友芝考鉴为唐代中期的写本,并作《唐写本说文解字木部笺异》加以考鉴(以下称《笺异》),被历代学者认为是《说文解字》存世最早的写本。1871年,莫友芝病逝江南。光绪二十四(1898),《唐写本》残卷由莫友芝之子莫绳孙卖出。从此,这中华汉字最早的写本数易他人。1926年,被日本收藏家内藤虎次郎所得,之后东渡扶桑,至今飘落异邦。

《唐写本》残卷,由莫祥芝发现,莫友芝考鉴、莫绳孙卖出,在黔北沙滩莫氏手中保存了整整36年,写本中钤有莫友芝的鉴印,渗透有莫氏三人深厚而复杂的感情,成为中华汉字最早写本“流浪史”中最动人的一笔。

莫祥芝发现《唐写本》残卷

莫祥芝(1827—1889),字善征,嘉庆进士莫与俦第九子,版本目录学家、金石家、书法家、著名学者莫友芝九弟,小莫友芝16岁,一直在胡林翼、曾国藩帐下受命。由于受家学影响,颇好藏书,建有“铜井文房”,藏书颇丰,是沙滩著名的五座藏书楼之一。

同治元年(1862)初夏,莫祥芝从祁门(今安徽省祁门县)来到安庆(今安徽省安庆市),与在曾国藩帐中做客卿的五兄莫友芝见面,并告诉五兄,他的朋友黟县(今安徽省黟县)张廉臣藏有《唐写本》残卷,嗜书如命的莫友芝闻之后悦愉无比,对九弟说:“果李唐手迹,虽断简,决资订勘,不争字画工拙。”即安排九弟返回黟县,将《唐写本》残卷抄录一份来,以供考订。莫祥芝受兄之命后,马上返回到黟县张廉臣府上抄写,张见莫祥芝“分毫摹拟,仓猝不得就。”再者久仰莫氏之学,便将“千岁秘籍”《唐写本》残卷慷慨赠予莫氏。

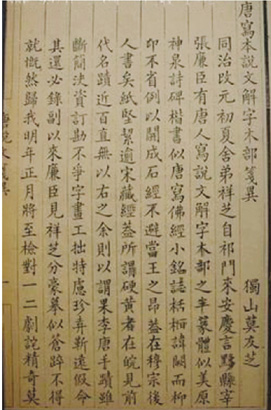

张廉臣所赠的《唐写本》残卷只有六纸,有木部汉字188个。残卷中大字为篆书上的“悬针体”,小字为楷体,唐人书风,端正典雅,写本中的木部汉字起于“械”字止于“楬”字,卷末有宋代藏书家米友仁的鉴跋题记。为宋代的皇宫藏书,是最接近东汉许慎《说文解字》中汉字原貌的唐代写本。

莫友芝考鉴《唐写本》残卷

莫友芝喜得到珍贵的《唐写本》六纸残卷后,于1863年正月开始着手考鉴和研究,并取出徐锴徐铉的《说文解字》版本进行比较。“明年正月将至,检对一二,剧诧精奇。暮春寒雨,浃月不出户,乃取大小徐本通雠异同,其足补夥至数十事。”莫友芝在《唐写本说文解字木部笺异引言》中清楚记载了考鉴一事。

莫友芝(1811—1871),字子偲,号郘亭,晚清著名的版本目录学家。他根据《唐写本》六纸残卷的纸质鉴定是唐人写经时常用的硬质黄麻纸。据卷末宋代藏书家米友仁“右唐人书篆法说文六纸,臣米友仁鉴定恭跋”的鉴跋题记;跋后的宝庆初俞松的题记;卷末的“俞松心书”“寿翁”二印和合缝处的“绍兴”小玺,鉴定为南宋前期的宫中藏品。辗转到嘉禾刘寿翁手中后,才开始流向民间,被人们作为一件普通的艺术品转卖。莫友芝又据《唐写本》中的书法风格,断定“篆体(悬针体)似美泉诗碑,楷书似唐写佛经小铭志”。又据古人的避讳体例,写本楷书中的“栝”字缺末笔,是避讳唐德宗李适的“适”字;“桓”字缺末笔是避唐穆宗李恒的“恒”字。据《开成石经》“不避当王之讳”的成例考量,写本中的“柳”字无缺笔,是敬当朝唐文宗李昂。莫友芝由此断定《唐写本》六纸残卷,成书时间大约在公元825年稍后的唐敬宗或唐文宗时期。莫友芝通过认真的校勘研究,还写下了《唐写本说文解字木部笺异》,在当时的学界引起轰动。

当时,莫友芝在曾国藩帐下做事,两人虽是从属关系,但也是学术上的知己,正受曾氏之托在浙皖一带寻访因战争散失民间的《四库全书》等古籍。得知莫氏考鉴出《唐写本》后,曾氏高度重视并大力支持。同治二年(1863)三月至同治三年(1864)八月,曾国藩在《日记》中先后七次记下莫友芝考《唐写本》和著《笺异》之事。《日记》中可知曾国藩十分重视莫氏的考鉴成果,还出面请了当时著名学者陈奂(字硕甫),张文虎(字啸山)等人参与审定莫氏的研究成果。莫氏的研究成果最早取名为《说文木部校勘记》,后才定名为《唐写本说文解字木部笺异》。曾氏还为莫氏《笺异》题诗,其诗几经修改,直到同治三年八月九日才定稿。诗中写道:插架森森多于笱,世上何曾见唐本。莫君所得殊瑰奇,传写云自元和时。问君此卷有何珍?流传显晦经几人?君言是物少微识,残笺黯黠不能神……曾诗共有三十四韵,记述了莫友芝考鉴《唐写本》的过程及自己的感想。为答谢曾国藩的资助,莫氏亦作《湘乡爵惠题唐写本说文卷子次韵奉答》和《湘乡相公命刊唐写本说文残卷笺异,且许为题诗,歌以呈谢》二诗。诗中“感公盛意惜晚莫,悠悠志业余两皤”句,足见对曾氏资助和题诗的浓浓谢意。同治三年(1864),在曾国藩“余与同至内银钱所,嘱为之精刻”的倾力资助下,同治二年(1863)《唐写本》六纸残卷及莫氏《笺异》在安徽安庆刊印面世,同治三年(1864)又重刊本。出书时,莫氏将曾氏的《唐写本说文解字木部题辞》置于卷首。卷尾又收入刘毓崧《唐写本说文解字木部笺异识语》、张文虎《唐写本说文解字木部笺异附识》、方宗诚《唐写本说文解字木部笺异跋》。同治七年(1868)七月,曾国藩又为《唐写本》木部残卷题写“唐写本说文”行书五字,落款后并钤有两枚印章。

《唐写本》六纸残卷和莫氏《笺异》刊刻面世后,得到学术界的一片“热赞”。莫友芝所藏的《唐写本》六纸残卷真迹,是最接近东汉许慎原书形貌的善本,使不少藏书家争相购买。时冯展云就曾欲以“威仪之数”“三千金”购买,但莫友芝“未之允也。”

同治十年(1871)秋,莫友芝不慎感染风寒,不久病逝在兴化县里下河的一孤舟中,后停柩莫愁湖畔的胜棋楼中供人凭吊,曾国藩、薛福成、张裕钊等名流皆书挽联、写祭文以悼念。随后,九弟莫祥芝辞去江宁知县与侄子莫绳孙一起扶柩返黔,将一代鸿儒归葬在沙滩青田山间。

莫绳孙售出《唐写本》残卷

莫绳孙(1844—1919),字仲武,是莫友芝的次子。十四岁随父上京师、下鄂皖,多与当世名流接触。受家翁濡染,亦好金石目录学和篆刻之术,工刻尤精,十八岁时就为曾国藩篆刻关防印。后其父为之捐得监生,先后在扬州盐运司、淮南书局任三等参赞官出使英国和俄国。光绪十九年(1893),因得罪两江总督刘坤一,被革去二品顶戴,后得到其父故交李鸿章、张之洞的关照,先后在清江转运局、金陵书局当差。日子过得甚是艰难,无奈之下,只得出卖其父藏书维持生计,国宝《唐写本》六纸残卷真迹就在这时被卖出。

由于生计所迫,莫绳孙曾致信时著名目录家缪荃孙,诉家中贫苦,谈售书一事:“北频困厄,所如辄阻,家累数十口,无以资朝夕,前以汲古阁桃花纸《十七史》面恳为求售主……是书世所罕觏,先人(指莫友芝)以重值易来,今天不能保守,言之伤心。”(黄万机《莫友芝评传》。信函中“无以资朝夕”句,可见莫绳孙确实是苦于生计、迫于无奈。

光绪二十二年(1896)十月八日,莫绳孙再次致函缪荃孙谈出售《唐写本》六纸残卷真迹之事,云:“弟以一言鲠直,获咎三年。官何足惜,惟业乏恒产,无家可归,嗷嗷数十口何以为计?近复婚嫁频迫,趁未封河,拟之天津一行,居行两者,筹措大非易。前托代售唐写本《说文》木部真迹手卷,此为海内经籍传本之冠,曾文正(指曾国藩)谓‘获此一卷,宋椠元抄皆奴隶’,售价三千金,押价二千金。”光绪二十四年(1898)正月十四日,莫绳孙又致函收藏家王雪澄,信中说了女儿婚期逼近“切须用款”,欲售《唐写本》六纸残卷真迹应急。特委托王雪澄代售给另一位收藏家高培兰,而高培兰不想加价购买,却将《唐写本》六纸残卷退给了莫氏。当年三月,急需用钱的莫绳孙忍痛以一千五百两白银削价处理给另一位收藏家徐子静。《唐写本》六纸残卷,自同治元年(1862)夏初被莫祥芝发现到光绪二十四年(1898)三月被莫绳孙忍痛售出,在沙滩莫氏两代三人手中保存36年后终于流出,又开始了一次新的曲折漂泊。

售出后的《唐写本》残卷

《唐写本》残卷流出后,各地藏家争相竞购,不断涨价。1898年莫绳孙将《唐写本》售予徐子静后,不久又落入两江总督端方手中,清末民初学者杨守敬是沙滩故交,他于1907年4月2日在金陵节署中亲眼目睹《唐写本》六纸残卷真迹,还在原件上题笺作记。1911年端方死后,三五年内所藏之品散落海内外,《唐写本》被景朴孙(另名完颜景贤)所获,便搁之高阁,秘不示人。1926年初, 景朴孙去世后残卷归白坚。当年7月8日,白坚在《唐写本》上题跋:“去年秋八月,余得此卷于完颜景氏。”日本收藏家内藤虎次郎得知此书在白坚手中后,言“愿斥其所爱之物思以易之”。白坚是内藤氏的私淑弟子,便将《唐写本》六纸残卷原物相赠。1926年内藤虎次郎携残卷回到日本,成为内藤氏“恭仁山庄”的镇庄藏品。

1929年,近代收藏家傅增湘出访日本,在内藤虎次郎家中得赏《唐写本》残卷真迹,感慨之余题跋卷末。傅增湘曾作笔记:“暮年海外乃获一见,题名卷尾,辍笔为之怃然。”在这六纸残卷上,先后有中日名流吴云、杨守敬、陈宝霖、完颜景贤、樊增祥、内藤虎次郎、白坚、西园寺公望、张元济、傅增湘、独山敬、铃木虎雄、刘师培、陈三立、李东阳、郑孝胥等题字留印。1985年,日本临川书店出版《新修恭仁山庄善本书影》一书,《唐写本》残卷采取全文原色影印限量出版(据说仅有350部),世人才有缘睹其原貌。《唐写本》原貌到底怎样?学者梁光华先生研究《唐写本》和莫氏《笺异》二十多年,他在文章中摘录了朱葆华教授写给臧克和教授《关于(说文)唐写本残卷的一封信》中,言及《唐写本》残卷原貌:残卷以印花黄底缎子装裱,卷面是清人费念慈的题签:“唐写本说文木部残字费念慈重观题字辛丑(1901)三月琴河舟中。”卷端为曾国藩题字“唐写本说文,同治七年(1868)七月曾国藩题”。其后即是木部残字六纸,起于“械”字终于“揭”字,其用纸是唐人写经常用之硬质黄麻纸。……此后改为新装,首先是曾国藩同治三年(1864年)为子偲(莫友芝)先生的长篇题诗,继以华日名流题字,止于郑孝胥“康德元年(1934)仲春二十六日”的题跋。从而得知,《唐写本》在日本已有了“旧装”和“新装”。

面对飘零四处的莫氏“影山草堂”藏书,黄万机、黄江玲先生在《遵义沙滩文化史》一书中说:“藏书虽聚而复散,毕竟留下了莫氏收藏的印鉴,为后世目录学家探其源流提供可靠证据。一些书籍写有莫氏读书批语,有不少独到的学术见解,为该书增添文化内涵和学术价值。‘影山草堂’藏书楼的声名,也将随同所藏之书而长存世间。”先生之说是矣,亦失“本”之后的一丝欣慰。

《唐写本说文解字木部笺异》