徽章铭记 贵州“三线建设”

□文/图 周继厚

1964年至1980年间,我国在中西部13个省区掀起了一场波澜壮阔的国防、科技、工业和交通基本设施建设,这场被历史铭记的壮举被称为“三线建设”。

今年,是“三线建设”重大战略决策六十周年,笔者有幸收藏了数十枚来自贵州“三线建设”时期的徽章,这些小小的金属制品,它们承载着“贵州三线人”那段艰苦卓绝、砥砺前行的岁月记忆。

贵州是20世纪60至70年代“三线建设”的重点地区,以铁路为先导、电力为基础、煤炭为重点、国防为核心、冶金为支柱、化工建材机械纺织为辅助、以教育科研为依托,使能源、钢铁、机械、化工等原材料工业与加工工业相配套,科研与生产相结合的战略后方基地。到1965年下半年,贵州“三线建设”全面展开,并在全省范围内形成高潮。

支援工业建设纪念章

参加重点建设纪念章,背面铭文“贵州省交通厅赠”

贵州良好的地理和自然环境有利备战,又具备丰富的能源和矿产资源,因此成为战略大后方的重点建设地区,其建设规模之大、行业之全、时间之长、投入之多、动员之广、行动之快,在贵州经济建设史上是空前的。短短十余年,在“穷乡僻壤”形成了相当完整的工业体系,奠定了贵州现代工业的基础。

以铁路为先导。“三线建设”时期,贵州铁路运输取得了重大进展,基本建成了川黔铁路、黔滇铁路(贵昆铁路)、湘黔铁路三条干线及若干大工厂专用支线,与新中国成立后修复通车的黔桂铁路形成了十字交叉运输骨架网络。〇一一、〇六一、〇八三三大军工基地,六盘水能源基地,以及其他数百家三线企业,均分布在铁路沿线地区。

修复黔桂铁路纪念章

川黔铁路小水隧道高产纪念章

修建湘黔铁路纪念章

以电力为基础。“三线建设”时期,由于大批工厂企业内迁入黔,一些新兴工业在贵州布点,贵州的电力负荷不堪重负。为了满足“三线建设”用电需要,贵州电力工程迎来大规模建设高潮:调整时期停建缓建的电力项目重新上马,贵阳、遵义、都匀、凯里、红枫火力发电厂继续扩建,猫跳河梯级电站加快建设步伐,相继开工新建贵阳发电厂、清镇电厂、水城电厂、桐梓电厂、乌江渡水电站。为此,国家水利电力部门成立西南电力指挥部,在贵州组建电力公司,负责电力和送变电工程建设。

猫跳河竣工纪念章

贵阳发电厂证章

贵州电力建设纪念章

以煤炭为重点。1966年前后,煤炭工业部从全国各地抽调10万人进入贵州六盘水地区,开发六盘水煤田,建成了一大批国民经济骨干企业,改善了当地的工业布局和产业结构。成立了六枝矿务局、水城矿务局、盘江矿务局、水城钢铁厂、水城发电厂、盘县发电厂、水城水泥厂、六盘水煤矿机械厂等大中型企业,基本形成了一个以煤炭工业为基础,以冶金、电力、建材、机械制造为主体的能源和原材料工业基地,使六盘水成为全国重要的战略后方基地之一。

德华同志光荣应征纪念章(银质,手工雕刻,六枝县岩脚五金社赠,背面注明时间“1964年1月”,该章颁发给应征参加“三线建设者”)

水城发电厂证章

汪家寨煤矿建成纪念章(1973年)

盘江矿务局建安处社会主义建设先进生产者奖章

贵州省水城煤矿证章

以国防为核心。1964年夏秋,国家明确提出贵州“三线建设”以国防工业为核心,确定三大军工集团:〇一一基地(航空)设在安顺;〇六一基地(航天)设在遵义;〇八三基地(电子)设在都匀、凯里。1964年至1972年间,国家一机部至八机部将东北、华北、华东等地区的一百多家军工企业搬迁到贵州。伴随着军工企业内迁和建设工作的进行,贵州国防工业随之形成规模。三大军工基地边建设边生产,很快形成生产规模,其中,〇一一基地在短短五年间基本完成全产业链建设,于1970年9月18日成功试飞歼六战斗机,为国防建设贡献了重要力量。

〇一一基地纪念章(直径5.3厘米,正面镌“为人民立新功”,背面铭文 “011革命委员会”)

〇一一基地标兵奖章(银质,1983年,背面铭文“011基地”)

贵州省八机局群英大会奖章(1979年2月)

以冶金为支柱。“三线建设”时期,贵州冶金工业新建、改建、扩建工作同时展开。在黑色冶金方面,贵阳钢铁厂、水城钢铁厂、贵州钢绳厂的电炉炼钢和锻钢车间进行了新建;已经停建、缓建的贵阳耐火材料厂、贵州铁合金厂等恢复扩建;在有色冶金方面,贵州铝厂、遵义钛厂等进行了大规模扩建改造。

贵阳钢厂厂徽

水钢炼钢厂三级操作能手证章

贵铝氧化铝厂证章

以化工建材机械纺织为辅助。“三线建设”时期,贵州化工、电器、建材、汽车、机械、纺织工业也进行了大规模建设。化学工业有贵州有机化工厂、遵义碱厂、开阳磷矿、赤水天然气化肥厂等大型企业。民用机械电子工业建成和基本建成企业45个,形成了一批生产基地和骨干企业,其中第三、第六、第七砂轮厂3个专业厂组成国内重要的磨料磨具生产基地之一;以长征电器一厂、三厂、四厂、八厂、九厂、十厂和防爆电器厂、成套设备厂、电器控制设备厂等11个专业厂组成的长征电器生产基地,成为全国五大低压电器生产基地之一;以永青示波器厂、永胜电表厂、永恒精密电表厂、永跃电表厂、永新机修厂、永光仪表压铸件厂、永久电镀厂等7个专业厂组成全国重要的仪器仪表生产基地之一;以新添、赤天两个精密光学仪器厂组成全国三大光学仪器生产基地之一;以虹山、贵阳两个轴承厂组成国内重要的轴承生产基地之一,此外还建设了贵州柴油机厂、惠水险峰机床厂、都匀东方机床厂、贵州永安电机厂、贵阳工具厂、贵阳铸造厂、贵州拖拉机电机厂、贵州高强度螺栓厂、贵州朝晖机械厂、贵阳电线厂等骨干重点企业。

“三线建设”时期,贵州汽车产业新建和扩建贵州汽车制造厂、贵州专用汽车制造厂、贵州汽车配件厂、贵州客车制造厂、贵州客车大修厂、贵州兴黔汽车厂、贵州汽油机厂、贵州拖拉机电机厂等;摩托车制造企业有贵州汽油机厂、贵州金山机械厂、贵州伟宏机械厂等,其联合生产的“山鹰”摩托车,曾风靡一时,畅销全国。

贵州有机化工厂证章

都匀东方机床厂证章

贵州省交通厅汽车配件制造厂证章

贵州柴油机厂提前超额完成全年生产计划纪念章(背面铭文“提前超额完成全年生产计划纪念”“贵柴革委会”)

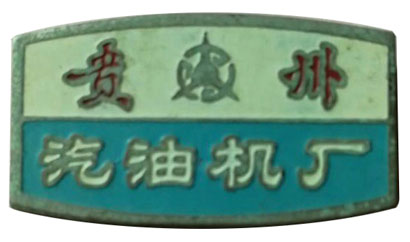

贵州汽油机厂证章

以教育科研为依托。大连医学院是抗战胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校,创建于1947年。为支援“三线建设”,大连医学院于1969年整体南迁贵州遵义,更名遵义医学院,是全国唯一一所坚持扎根革命老区没有回迁的本科院校,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校、贵州省国内一流学科立项建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程。

遵义医学院校章

遵义医科大学校章

“三线建设”极大改善了贵州的产业结构,使得全省工业布局更加合理,促进了贵州各行各业的发展,对贵州政治、经济、文化产生了深远影响,为贵州现代化建设提供了有利条件,具有重大历史意义。三线精神已经熔铸成为贵州各民族共同团结奋斗、发展繁荣的文化基础。历史不会忘记所有的“三线建设者”,未来不会辜负所有以三线为故乡的创业者,贵州已经是并将继续是充满活力和屡创奇迹的热土。