中国共产党领导的第一所红色大学

□文/图 周铁钧

1922年9月,上海“东南高等专科师范学校”校长王理堂等人打着“提倡新文化”的旗号,借招生敛财、谎称出国考察欲卷款潜逃,不料阴谋败露,引发师生抗议、罢课的学潮。

迫于师生的要求和社会压力,“东南高师”被重新改组,1922年10月23日,上海《申报》登载了《上海大学启事》:“本校原名‘东南高等专科师范学校’,因东南两字与国立东南大学相同,兹从改组会议议决变更学制,定名《上海大学》(以下简称:“上大”),公举于右任先生为本大学校长。”

当时,于右任虽在陕西靖国军担任要职,但对共产党十分钦佩,也非常赞成国共合作,认为“中共多青年,多有主张、能奋斗之士。”由于他常要离沪去大西北处理军务,难以亲自管理学校,就与李大钊商定,由共产党人邵力子出任副校长,主持校务工作。中共党组织也委派邓中夏、瞿秋白、陈望道、恽代英等人出任总务长、教务长、系主任等。这样一来,名义上由国民政府主办的“上大”,实质上已成为中国共产党直接领导、执教、培养革命志士的红色大学。

邓中夏、瞿秋白、陈望道等人任职后,首先制定出以“养成建国人才,促进文化事业”为宗旨的《上海大学章程》,又精心设计、规划出以马克思主义理论、共产主义学说、中国共产党宗旨使命为重要内容的教学方案和40多种课程,将《共产党宣言》《共产主义ABC》和中共机关报刊《向导》《新青年》等列入教材和课外读物。

中共领导人李大钊、陈独秀为加强“上大”的教学力量,先后推荐、聘请蔡和森、张太雷、任弼时、郭沫若、朱自清、丰子恺等一批共产党人和知名进步人士入校任教。

共产党人不断充实“上大”的师资队伍。1923年7月,中共上海地委在“上大”建立党小组,有党员11人,占当时上海党员总数的四分之一;1925年,又扩建为党支部,是上海高校的第一个党组织,有党员25人;1926年3月,发展成为上海区委直属党支部,有党员130多人。

建校不到一年,“上大”已成为中国共产党活动的大本营,像一座笼罩在阴霾中的红色堡垒,被无数进步青年仰慕和向往。1927年,“上大”在校生从建校时的160多人增加到800多人。许多人在这里加入了中国共产党,成为开拓光明的柄炬者和播火者,涌现出关向应、施蛰存、何挺颖、戴望舒、丁玲、谭其骧等一大批革命家、军事家、文艺家和革命英烈、进步学者。著名史学家陈予欢先生在《黄埔军校》一书中介绍说:“毛泽东就在上海大学负责过(黄埔)一期生的复试。于右任可谓黄埔军校初创时的第一招生大户,共介绍了76名学员。”杨尚昆也在《回忆录》中说:“上海大学和广州的黄埔军官学校一起被称为‘武有黄埔,文有上大’。”

1925年5月30日,上海全市工人举行大罢工,抗议帝国主义的暴行,各高校学生纷纷响应,聚集到租界游行示威,声援工人的正义行动。在游行队伍中,“上海大学”的旗帜飘扬在最前面,是整个队列的排头兵。当天下午,外国巡捕公然对手无寸铁的游行人群开枪,打死“上大”学生何秉彝等10余人,抓走150余人,制造了震惊全国的“五卅惨案”。

“上大”师生在“五卅运动”中英勇奋战、流血牺牲的壮举在上海滩广博盛誉,社会很快流传出“北有‘五四’之北大,南有‘五卅’之上大”的赞语。

中国共产党直接领导的“上大”,不但是笼罩在阴霾下的一座红色堡垒,更是马克思主义理论和新文化运动的传播地、革命精英的培养地、“五卅运动”的策源地。当时的“上大”虽只开办了短短4年多就被国民党强行关闭,却在党的教育史上占有举足轻重的地位,其彰显出坚韧不拔、砥砺奋进的顽强精神,昭示着共产党人恪守初心、不负使命的责任担当。

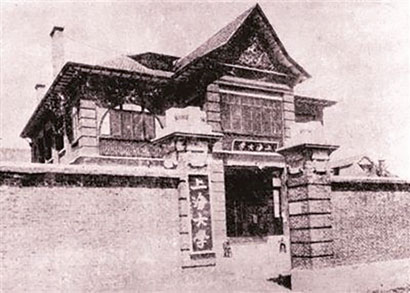

1924年时的上海大学西摩路(今陕西北路)校舍